戸建フルリフォームなら「増改築.com®」TOP >耐震補強リフォーム工事 完全ガイド>検査済証なき家、再建築不可物件の再生シナリオ:法的制約の中で命を守るための現実解

更新日:2025/08/21

検査済証なき家、再建築不可物件の再生シナリオ:法的制約の中で命を守るための現実解

【耐震ガイド20/32】「検査済証なし」「再建築不可」の家を再生する、唯一にして最強の戦略

✔ここでの概要:

これまでの章で、私たちは家の性能を高めるための、様々な「治療」や「技術」について、深く学んできました。

しかし、もし、皆様のお住まいが、「この家は、法律上、もう建て替えられない」「新築時の検査済証がないから、資産価値も低い」といった、極めて重い法的制約を、抱えていたとしたら。その時、これまでの技術は、果たして、通用するのでしょうか。この章では、リノベーションにおける、最も困難、しかし、最もやりがいのある挑戦である、「検査済証なき家」と「再建築不可物件」の再生に、正面から向き合います。多くの業者が匙を投げる、この難問に、私たちプロが、いかにして希望の光を見出し、安全で価値ある住まいへと蘇らせるのか。その、絶望を希望に変える「現実解」**の、全貌を、ここに示します。

序章.1 「検査済証がない」「再建築ができない」― あなたが抱える、その重い現実

✔ここでのポイント:

まず、この章が、どのような、深く、そして切実な悩みを抱える、お客様のために書かれているのかを、明確にします。「検査済証がない」「再建築ができない」。その言葉が、皆様の心に、どれほどの不安と、諦めをもたらしているか。その、重い現実に、深く、共感することから、私たちの対話は始まります。

序章.1.1 その言葉が、未来への希望を奪っていませんか?

この記事は、私たちの元に、日々、寄せられる、数あるご相談の中でも、特に、深刻で、そして、切実な悩みを抱える、お客様のために、筆を執りました。

「先日、実家を相続したのですが、“再建築不可物件”だと、不動産会社に言われ、途方に暮れています…」

「自宅のリフォームを検討し始めたら、新築時の“検査済証ところか確認通知書もない”ことが分かり、銀行のローンも、リフォーム会社も、良い顔をしてくれません…」

これらの言葉が持つ、重い響き。それは、皆様から、未来への、あらゆる希望を、奪い去ってしまうかのようです。

「この家は、もう、どうすることもできないのだろうか」

「地震が来ても、ただ、耐えるしかないのだろうか」

「私たちに残された道は、このまま、不安を抱えて住み続けるか、あるいは、二束三文で、手放すことだけなのだろうか」

もし、あなたが、今、このような、暗く、そして、出口のないトンネルの中に、いるように感じているのであれば。

今日、この瞬間から、その考えを、一度、脇に置いてください。 諦めるのは、まだ、早い。

その、重い法的制約の壁の向こう側には、まだ、光り輝く、再生への道筋が、確かに、存在しているのですから。

序章.1.2 「負動産」という、呪いの言葉

「検査済証がない」「確認通知書がない」「再建築ができない」。

これらの物件は、不動産業界で、時に「負動産(ふどうさん)」と、揶揄されることがあります。

資産であるはずの不動産が、逆に、所有者の負担となる、という意味です。

その言葉は、まるで、呪いのように、皆様の心を縛り付け、「どうせ、この家に、お金をかけても、無駄だ」という、諦めの気持ちを、植え付けます。

しかし、私たち、性能向上リノベーションのプロフェッショナルは、その考えに、真っ向から、異を唱えます。

なぜなら、私たちは、500棟以上の、木造改修の現場で、これらの、法的に困難な状況にある、数多くの「負動産」が、私たちの手によって、再び、家族の笑顔が溢れる、安全で、そして、価値ある「資産」へと、生まれ変わっていく奇跡を、何度も、目の当たりにしてきたからです。

そのための道は、決して、平坦ではありません。しかし、それは、決して、夢物語ではないのです。

序章.2 なぜ、多くのリフォーム会社が“匙を投げる”のか

✔ここでのポイント:

では、なぜ、これらの物件のリフォームは、それほどまでに「困難」だと言われ、多くの業者が、敬遠するのでしょうか。その理由を、プロの視点から、正直に解説します。それは、単なる技術力の問題だけでなく、複雑な法律を読み解き、行政と対話する、「法務力」とも言える、特殊な能力が、不可欠だからです。

序章.2.1 彼らが、断る「本当の理由」

もし、皆様が、すでに、いくつかのリフォーム会社に、相談をされ、そして、「うちでは、ちょっと、難しいですね…」と、遠回しに、断られた経験が、おありだとしたら。

それは、決して、あなたの家の状態が、物理的に、修復不可能だから、というわけでは、ありません。

多くのリフォーム会社が、これらの案件から、そっと、身を引いてしまう、本当の理由。

それは、これらの物件の再生には、単なる「建築技術」だけでは、全く、歯が立たないからです。

① 法的な複雑性: これらの物件は、既存不適格、セットバック、建蔽率オーバーといった、建築基準法の、複雑な問題が、クモの巣のように、絡み合っています。その糸を、一本一本、丁寧に解きほぐし、どこまでが、合法的に、改修可能な範囲なのかを見極めるためには、法律の条文を、深く、そして、正確に読み解く、「法務」の知識が、不可欠です。

② 技術的な難易度:

確認通知書がない、検査済証ない、あるいは、図面すらない家を、安全にリフォームするためには、まず、その家の、現在の状態を、ゼロから、正確に、調査・診断し、いわば「失われたカルテ」を、復元しなければなりません。これは、新築を建てるよりも、遥かに、高度な、診断能力と、経験値が、求められる作業です。

③ 高いリスク: そして、何よりも、これらの案件は、施工会社にとって、極めて「リスク」が高いのです。もし、法解釈を、一つでも間違えれば、そのリフォームは、「違法建築」となりかねません。その責任の重圧に、多くの業者が、耐えられないのです。

序章.2.2 私たちが、その挑戦を、受けて立つ理由

では、なぜ、私たち、増改築ドットコムは、その、誰もが匙を投げる、困難な挑戦に、あえて、挑み続けるのか。

それは、創業以来、1世紀以上にわたり、この、法律の狭間で、悩める、数多くのお客様と、真摯に、向き合い続けてきた、歴史と、実績があるからです。

私たちは、単なる「建築のプロ」であるだけでなく、この、法的に複雑な状況を、乗りこなすための、「法律のプロ」でもある、という、自負があります。

そして、その、法的な制約という、厳しい「縛り」の中で、いかにして、最大限の安全性能と、快適性を、実現するか。その、困難なパズルを解き明かすことにこそ、私たち、性能向上リノベーション専門業の、本当の存在価値が、あると、信じているからです。

序章.3 この章であなたが手に入れる、絶望を希望に変える「再生のシナリオ」

✔ここでのポイント:

最後に、この記事を通じて、皆様が、どのような「希望」と「具体的な道筋」を、手に入れることができるのか。その、全体像をお示しします。これは、単なる技術の解説書ではありません。皆様の、閉ざされているように見える、その状況を、切り拓くための、具体的な「再生のシナリオ」です。

序章.3.1 あなたの家を、再生させるための「ロードマップ」

この、絶望的にも思える状況を、希望へと、反転させるための、具体的な「シナリオ」。

それは、一言で言えば、「“建て替え”ができないなら、“建て替え”に匹敵する、あるいは、それを超えるほどの、最高の性能と価値を、今の家の中に、再創造すれば良い」という、発想の転換です。

そして、そのための、具体的な「ロードマップ」を、この記事では、ステップ・バイ・ステップで、皆様に、ご提示していきます。

-

Step 1.【診断編】: まず、あなたの家が、「検査済証がない」のか、「再建築不可」なのか、あるいは、その両方なのか。その、法的な現在地を、正確に把握するための、「法適合状況調査」という、最初のステップについて、解説します。

-

Step 2.【戦略編】: 次に、これらの家を再生させるための、唯一にして、最強の戦略、「確認申請を、合法的に、回避する」という、航海術の核心に、迫ります。2025年法改正が、なぜ、この戦略を、より、重要にしたのかも、明らかにします。

-

Step 3.【技術編】: そして、その、厳しい制約の中で、いかにして、安全な再建築不可物件 耐震補強工事を実現するのか。「内部ハーフスケルトン」などの、具体的な技術と、建築基準法12条5項報告といった、法的な武器の、賢い使い方を、解説します。

序章.3.2 私の「知恵袋」の、全てを、あなたへ

この、極めて、専門的で、そして、デリケートなテーマ。その、私たちの持つ、ノウハウの全ては、拙著『確認申請しないでどこまでフルリフォームできる?』にも、詳述させていただきました。

この記事は、その中でも、特に、「検査済証がない」「再建築不可」という、最も困難な状況に置かれた、皆様のために、そのエッセンスを、再編集したものです。

この旅を終える頃には、あなたは、もう、ただ、途方に暮れる、無力な所有者ではありません。

ご自身の家の、法的な状況を、正確に理解し、その、厳しい制約の中で、実現可能な、最高の「再生シナリオ」を、自らの意志で、描き出すことができる、賢明な「戦略家」となっているはずです。

さあ、それでは、あなたの家の、新しい物語を、ここから、一緒に、始めましょう。

章の概要:

序章では、どんなに困難に見える法的制約を抱えたお住まいでも、再生への道は必ずある、という希望のメッセージをお届けしました。では、その再生への第一歩として、私たちは、まず何をすべきなのでしょうか。それは、ご自身の家が抱える、法的な「個性」と「病歴」を、感情論ではなく、客観的な事実として、正確に理解することです。

この章では、多くのお客様を悩ませる二大障壁である「検査済証がない」という事実と、「再建築不可」という現実、その二つの問題の本質を、私たちプロの視点から、分かりやすく解説します。正しい診断なくして、正しい治療はあり得ません。

まずは、ご自宅の、ありのままの“カルテ”を、私たちと一緒に、正しく読み解いていきましょう。

1.1 「検査済証がない」という現実 ― 法的な“身分証明書”を失った家

✔ここでのポイント:

まず、比較的多く見られる問題、「検査済証」がないという事実が、なぜ、それほどまでに重要なのかを解説します。

「検査済証」を、人間でいうところの「身分証明書」や「出生証明書」に例え、それを失った家が、社会的に、そして法的に、どのような困難に直面するのか、その現実を明らかにします。

1.1.1 「検査済証」とは、一体何か?

「検査済証(けんさずみしょう)」。リフォームをご検討される中で、初めて、この言葉を耳にした、という方も、少なくないかもしれません。 これは、建物が、建築基準法に基づいて、正しく建てられたことを証明する、極めて重要な「公的な書類」です。

家を建てる際には、まず、工事の前に「こういう家を建てます」という設計図書を、役所や指定確認検査機関に提出し、「確認済証(確認通知書)」の交付を受けます。

そして、工事が完了した後に、その設計図書通りに、建物が、きちんと施工されているかどうかを、建築主事(役所の検査官)が、完了検査でチェックします。

その検査に、無事、合格した証として、交付されるのが、この「検査済証」なのです。 つまり、「検査済証」は、その家が、法的に、正しく、この世に生を受けたことを証明する、「出生証明書」であり、その存在を、社会的に証明するための「身分証明書」に、他なりません。

1.1.2 なぜ、多くの古い家には「検査済証」がないのか

しかし、現実には、この、極めて重要なはずの「検査済証」が、存在しない、あるいは、紛失してしまった、というお住まいが、数多く存在します。

特に、昭和の時代に建てられた古い木造住宅では、その交付率が、非常に低いことが、統計的にも、明らかになっています。

その理由は、様々です。戦後の混乱期や、高度経済成長期の、建築ラッシュの中で、手続きが、杜撰になってしまったケース。

あるいは、施工の途中で、軽微な変更を行ったために、最終的な検査を受けずに、引き渡されてしまったケース。

そして、単純に、何十年という歳月の中で、書類そのものを、紛失してしまったケース。

重要なのは、検査済証がないからといって、その家が、即座に「違法建築」である、と、決まるわけではない、ということです。

しかし、その家の「身元」が、法的に、証明できない、という、極めて不安定な状態に置かれていることは、間違いありません。

1.1.3 「身分証明書」がない家が、直面する困難

では、「身分証明書」を失った家は、具体的に、どのような困難に、直面するのでしょうか。

-

① 金融機関からの信用低下 住宅ローンを組んだり、リフォームローンを組んだりする際に、金融機関は、その建物の、法的な正当性を、厳しく審査します。「検査済証」がない、ということは、その家が、本当に、建築確認を受けた通りに建てられているのか、客観的な証明ができない、ということです。そのため、融資を、断られたり、融資額が、大幅に、減額されたりする、大きな原因となります。

-

② 資産価値の低下と、売却の困難 将来、そのお住まいを、売却しようとする際にも、この問題は、大きく、のしかかります。買い手側の不動産会社や、金融機関は、検査済証ない物件を、「法的に、瑕疵(かし)のある物件」として、扱う可能性があります。これにより、資産価値が、著しく低く評価されたり、そもそも、買い手が見つかりにくくなったりするのです。

-

③ 将来の、増改築における、高いハードル そして、何よりも、リフォームにおいて、この問題は、深刻です。もし、皆様が、大規模なリフォームを行い、確認申請が必要となった場合、まず、役所が要求するのは、「現在の建物が、そもそも、合法的なものであることの証明」です。その、最も強力な証明書である、「検査済証」がない、ということは、その証明を、ゼロから、別の方法で、行わなければならない、という、極めて困難な、スタートラインに立つことを、意味するのです。 このように、検査済証ない、という事実は、皆様の家を、法的な、そして、経済的な、深い霧の中へと、迷い込ませてしまう、非常に、根深い問題なのです。

1.2 「再建築不可」の本当の理由 ― ほとんどが“接道義務違反”という事実

✔ここでのポイント:

次に、もう一つの、より深刻な法的制約である「再建築不可物件」について、その本質を解説します。なぜ、その土地には、もう二度と、新しい家を建てることができないのか。その、根本的な理由のほとんどが、「接道義務」という、一つの法律の条文にある、という事実を、具体的に明らかにします。

1.2.1 「再建築不可」とは、土地に課せられた、重い宿命

「検査済証がない」という問題が、建物そのものの「身元」に関する問題であったのに対し、「再建築不可」とは、その建物が立つ、「土地」そのものに課せられた、より、重い宿命、と言うことができます。

その名の通り、「もし、今、建っている家を、解体して、更地にしてしまったら、その土地には、もう二度と、新しい家を、建築することはできません」という、極めて厳しい、法的な制約です。

火災や、地震で、もし、家が、全壊してしまったら…。

その瞬間、その土地は、もはや、「宅地」としての価値を、失ってしまう。

これは、所有者である皆様にとって、まさに、悪夢のようなシナリオと言えるでしょう。

1.2.2 なぜ、再建築が「不可」なのか?その9割以上が「接道義務」

では、なぜ、このような、厳しい制約が、課せられてしまうのでしょうか。

その理由は、いくつか考えられますが、私たちが、これまで、ご相談を受けてきた、数多くの再建築不可物件の、その実に、9割以上が、たった一つの、極めてシンプルな理由に、行き着きます。

それは、その土地が、建築基準法に定められた「接道義務(せつどうぎむ)」を満たしていない、ということです。

「接道義務」とは、法律で、「建物を建てる敷地は、原則として、幅員が4m以上の、建築基準法上の道路に、2m以上、接していなければならない」と、定められた、絶対的なルールのことです。

このルールが、定められている理由は、皆様の、安全のためです。

もし、火災が発生した時に、消防車が、家の前まで、進入できなければ、消火活動は、困難を極めます。

もし、ご家族が、急病で倒れた時に、救急車が、家の前に、停まることができなければ、一刻を争う、救命活動に、遅れが生じてしまうかもしれません。

この、万が一の際の、「避難経路」と「緊急車両の進入路」を、確保すること。それが、「接道義務」に、課せられた、重要な使命なのです。

1.2.3 あなたの家は、大丈夫ですか?再建築不可となる、典型的なパターン

皆様のお住まいは、この「接道義務」を、満たしているでしょうか。

特に、古くからある住宅地では、皆様が、普段、「道」だと思って、何気なく、通っているその通路が、実は、建築基準法上の「道路」とは、認められていない、というケースが、驚くほど、多く存在します。

-

① 旗竿地(はたざおち) 敷地が、奥まった場所にあり、道路へと続く、細い通路(竿の部分)だけで、接している土地。この通路部分の幅が、2m未満である場合、接道義務違反となります。

-

② 路地状敷地(ろじじょうしきち) 家の前の道が、実は、公道ではなく、複数の家が、共同で利用している、私的な「通路」である場合。この通路が、建築基準法上の道路として、認定されていなければ、再建築はできません。

-

③ 2項道路(みなし道路) 家の前の道が、4m未満の、狭い道路である場合。この場合、道路の中心線から、2m後退した線を、敷地境界線と見なす、セットバックが、義務付けられています。この、後退すべき部分に、現在、建物や塀が、はみ出して建っている場合も、既存不適格となり、そのままでは、再建築が、認められません。

これらの、「再建築不可」という、重い宿命を背負った家にとって、今、そこに建っている建物は、まさに、最後の「砦」です。だからこそ、その砦を、安易に、解体・建て替えする、という選択肢は、ありません。

今ある家を、いかにして、安全に、そして、価値あるものとして、長く、維持し、再生させていくか。

そのための、再建築不可物件 耐震補強工事こそが、唯一、残された、希望の道となるのです。

1.3 あなたの家はどちら?あるいは両方?― 法適合状況調査の第一歩

✔ここでのポイント:

では、ご自身の家が、これらの、法的な問題を抱えているかどうかを、どのようにして、正確に、知ることができるのでしょうか。このセクションでは、そのための、最初の、そして、最も重要なステップである、「法適合状況調査」について、解説します。プロの眼で、家の「カルテ」を、徹底的に、読み解く、その具体的なプロセスを、ご紹介します。

1.3.1 全ての治療は、正確な「診断」から始まる

さて、ここまで、「検査済証がない」という、建物の「身元」の問題と、「再建築不可」という、土地の「宿命」の問題。二つの、全く、性質の異なる、しかし、時に、複雑に絡み合った、法的制約について、解説してきました。

皆様の中には、「うちの家は、もしかしたら、両方に、当てはまるかもしれない…」と、不安を、感じられている方も、いらっしゃるかもしれません。

しかし、どうか、ご安心ください。

どんなに、複雑に見える病も、その原因を、正確に突き止め、正しい「診断」を下すことができれば、必ず、治療への道筋は、見えてきます。

その、最初の診断こそが、「法適合状況調査」です。これは、私たちのような、専門家が、役所での調査と、現地での調査を、組み合わせ、皆様のお住まいが、現在、建築基準法という法律に対して、どのような状況に置かれているのかを、客観的に、そして、徹底的に、洗い出す作業です。

1.3.2 私たちが、家の「カルテ」を、どのように読み解くか

「法適合状況調査」とは、具体的に、何を行うのでしょうか。

① 役所調査

まず、私たちは、皆様に代わって、その土地と建物を管轄する、役所の建築指導課などの窓口へ、足を運びます。そして、そこに、保管されている、全ての公式な記録を、閲覧・取得します。

-

確認済証・検査済証の有無

-

建築計画概要書(どのような計画で、建築確認を受けたかの概要)

-

過去の増改築の履歴

-

前面道路の、法的な種別(公道か、私道か、2項道路か)

-

建蔽率オーバーや、セットバックの、規定

これらの、公的な記録を、パズルのピースのように、一つひとつ、集めていくことで、その家の、法的な「輪郭」が、少しずつ、見えてきます。

② 現地調査

次に、その、役所で得た情報と、実際の建物の状況が、一致しているかどうかを、現地で、確認します。

-

図面と、実際の建物の整合性の確認

-

敷地と、道路、隣地との、境界関係の確認

-

目視による、建物の劣化状況の確認

これらの、緻密な調査を経て、私たちは、皆様の家のための、詳細な「カルテ」を、作成します。

そして、そのカルテに基づいて、「この家を、安全に、そして、合法的に、再生させるためには、どのような、選択肢が、残されているのか」という、具体的な「治療シナリオ」の、検討へと、入っていくのです。

そのシナリオの中には、時に、建築基準法12条5項報告といった、特殊な、法的な手続きを、活用する、という、専門家ならではの、選択肢も、含まれてきます。 この、最初の「診断」こそが、全ての、再生への物語の、始まりとなるのです。

章の概要: 前章で、私たちは「検査済証なき家」と「再建築不可物件」という、お住まいが抱える、極めて深刻な法的課題について、その本質を、正しく理解しました。しかし、物語は、ここで終わりません。これらの、ただでさえ困難な問題を抱える住宅にとって、2025年の建築基準法改正は、まさに「泣きっ面に蜂」とも言える、さらに厳しく、そして、冷徹な現実を、突きつけます。

これまで、ある種の「グレーゾーン」として、かろうじて残されていた、再生への「抜け道」が、なぜ、この法改正によって、固く、固く、閉ざされてしまうのか。この章では、その核心である「4号特例の縮小」が、これらの住宅の再生計画に、いかに、絶望的とも言える影響を与えるか、そのメカニズムを、徹底的に、解説していきます。

2.1 「4号特例の縮小」がもたらす、致命的な影響

✔ここでのポイント:

まず、今回の法改正の、最も重要なキーワードである「4号特例の縮小」とは、一体、何を意味するのかを、分かりやすく解説します。これまで、多くの木造住宅リフォームが、その恩恵によって、厳しい構造審査を、事実上、免れてきた「魔法の衣」が、剥ぎ取られてしまう。その、致命的とも言える影響を、明らかにします。

2.1.1 これまで、あなたの家を守ってきた「4号特例」という“魔法の衣”

「4号特例」。この、専門的な言葉を、皆様は、ご存じないかもしれません。しかし、実は、この「特例」こそが、これまで、日本の、多くの木造住宅リフォームを、ある意味で、支えてきた、非常に重要な「お守り」のような制度でした。

建築基準法では、建物を、その規模や構造によって、1号から4号までに分類しています。

そして、皆様がお住まいのような、木造2階建て以下の、一般的な戸建て住宅のほとんどは、「4号建築物」に、該当します。

この「4号建築物」に対して、法律は、長年にわたり、「建築士が、きちんと設計しているのであれば、確認申請の際の、難しい構造関係の図書審査の一部を、簡略化(事実上の免除)しても良いですよ」という、特別な「特例」を、与えてきました。

この特例は、いわば、木造住宅に与えられた「魔法の衣」です。この衣を、まとっている限り、たとえ、大規模修繕に該当するような、大掛かりなリフォームを行っても、その構造の安全性について、役所から、根掘り葉掘り、厳しく問われることは、比較的、少なかったのです。

特に、皆様のような、検査済証ない、あるいは、再建築不可といった、法的な弱点を抱える既存不適格のリフォームにとっては、この「魔法の衣」は、唯一の、生命線とも言えるものでした。

なぜなら、この衣のおかげで、家の、根本的な法的問題(セットバックや建蔽率オーバーなど)に、深く、触れられることなく、性能向上のための、耐震補強工事を、進めることができたからです。

2.1.2 2025年、その“魔法の衣”は、剥ぎ取られる

しかし、2025年 建築基準法改正は、その、ささやかな希望を、打ち砕きました。

この法改正の、最大の目玉こそが、この「4号特例の縮小」なのです。 国は、頻発する災害と、既存住宅の質の向上という、大きな目標のために、この「特例」という名の、聖域に、ついに、メスを入れたのです。

これからは、たとえ、一般的な木造2階建て住宅であっても、大規模修繕と見なされるリフォームを行う際には、この「魔法の衣」は、もはや、通用しません。

新築の建物と、ほぼ、同じレベルで、その構造の安全性が、第三者の厳しい眼によって、審査されることになります。

これが、皆様のような、法的な弱点を抱えるお住まいに、いかに、致命的な影響を与えるか。

確認申請という、厳しい「身体検査」の場に、引きずり出された瞬間、皆様の家が、長年、隠し持ってきた、「検査済証がない」「再建築ができない」といった、根本的な「持病」が、全て、白日の下に、晒されてしまうのです。

そして、検査官は、こう、宣告するでしょう。「この持病を、完全に、治療(是正)しない限り、リフォームの許可は、与えられません」と。

2.2 グレーゾーンの終焉 ― これまで黙認されてきた工事が、不可能になる未来

✔ここでのポイント:

「4号特例の縮小」が、具体的に、皆様のリフォーム計画を、どのように、袋小路へと、追い詰めていくのか。その、リアルなシナリオを解説します。これまで、いわば「暗黙の了解」として、行われてきた、グレーゾーンの工事が、完全に、不可能になる。その、厳しい未来を、直視していただきます。

2.2.1 「見て見ぬふり」が、許されなくなった時代

2025年の法改正が、もたらす、もう一つの、大きな変化。それは、リフォームにおける「グレーゾーンの終焉」です。

これまでの時代は、良くも、悪くも、大らかな時代でした。検査済証ない物件や、再建築不可物件であっても、床面積を増やす「増築」でさえなければ、内部を、大胆に改装する、フルリフォームに近い耐震補強工事が、4号特例を、いわば、盾にする形で、事実上、行われてきました。

それは、ある種の「暗黙の了解」であり、「見て見ぬふり」であった、と言えるかもしれません。

しかし、これからは、もう、そのような、曖昧な言い訳は、一切、通用しません。

前回のガイド記事でも、詳しく解説しましたが、法律は、「主要構造部の過半(半分以上)」を解体・交換する工事を、「大規模の修繕・模様替」と、明確に定義しました。そして、その工事には、確認申請が、必要である、と。

そこには、もはや、解釈の余地も、グレーゾーンも、存在しません。法律の物差しで、白か、黒か、が、冷徹に、判断される時代が、始まったのです。

2.2.2 突き付けられる、究極の二者択一

この、白黒、はっきりした世界の中で、皆様は、究極の、二者択一を、迫られることになります。

選択肢①:「確認申請」を行い、全ての法的問題を、真正面から、解決する道

これは、一見、正攻法に見えます。しかし、皆様のような、既存不適格の家にとっては、極めて、過酷な道です。なぜなら、申請の過程で、セットバックや建蔽率オーバーの是正、すなわち「減築」を、ほぼ、確実に、求められるからです。家を、安全にするために、家を、狭くしなければならない。その、あまりにも、大きな矛盾を、受け入れなければなりません。

選択肢②:「確認申請」を、絶対に、回避する道

つまり、リフォームの規模を、「主要構造部の過半の解体」という、運命の境界線を、絶対に越えない範囲に、意図的に、コントロールする、という、極めて、戦略的な道です。

もはや、この、二つの道しか、残されていません。そして、皆様の、愛着のある家の広さを、1cmたりとも、失いたくない、と願うのであれば、私たちが、進むべき道は、自ずと、後者しか、あり得ないのです。

2.3 だからこそ今、動くべき理由 ― 残された時間と、取るべき戦略

✔ここでのポイント:

この、厳しい現実を前に、私たちは、ただ、立ちすくむべきではありません。この章の結論として、なぜ、「今」こそが、行動を起こすべき、重要な局面であるのか。そして、私たちが、これから、取るべき「戦略」の、全体像を、明確に、お示しします。

2.3.1 迫りくる「壁」と、閉ざされゆく「扉」

この、2025年 建築基準法改正は、すでに、施行されています。

そして、全国の、自治体の窓口では、日々、その、新しいルールに基づいた、運用が、確立されつつあります。

それは、皆様の目の前に、日に日に、高く、そして、分厚くなっていく、「法的な壁」が、迫ってきている、ということを、意味します。

これまで、かろうじて、開いていた、再生への「扉」が、少しずつ、そして、確実に、閉ざされようとしているのです。

しかし、まだ、完全に、閉ざされたわけではありません。 法律の、施行初期である、「今」だからこそ、私たち、専門家と、行政との間に、丁寧な「対話」と「交渉」の余地が、残されています。

そして、何よりも、皆様ご自身が、この、厳しい現実を、いち早く、直視し、正しい知識を、身につけ、賢明な「戦略」を、立てるための、貴重な時間が、まだ、残されているのです。

2.3.2 私たちが、これから、進むべき「賢者の道」

では、私たちが、これから、取るべき「戦略」とは、一体、何でしょうか。 それは、このガイドの、次章以降で、その、全ての、具体的なノウハウを、公開していく、「確認申請不要リフォーム」という、賢者の道です。 それは、

-

法律の境界線を、誰よりも、深く、正確に、理解すること。

-

その、境界線の内側で、家の性能を、最大限に、高めるための、あらゆる、技術を、駆使すること。

-

そして、時に、建築基準法12条5項報告といった、専門家だけが知る、法的な「武器」を、賢く、活用すること。

この、極めて、高度な、航海術の、詳細な「海図」こそが、私の拙著『確認申請しないでどこまでフルリフォームできる?』です。そして、この記事は、その中でも、最も、困難な海域を、乗り越えるための、いわば、特別航路ガイドなのです。

次の章では、いよいよ、その、再生への航海術の、第一歩、「確認申請をしない」という、最強の戦略について、その、具体的な中身へと、入っていきましょう。

章の概要:

前章で、私たちは、2025年 建築基準法改正が、「検査済証なき家」や「再建築不可物件」といった、法的な制約を抱えるお住まいに、いかに厳しい現実を突きつけるか、その全貌を理解しました。

では、打つ手は、もう、ないのでしょうか。いいえ、道は、あります。

この章では、これらの、幾重にも張り巡らされた法的制約を乗り越えるための、唯一にして、最強の戦略、「建築確認申請を、合法的に、そして、意図的に、行わない」という、究極の航海術を、皆様に授けます。

なぜ「確認申請」が、これらの家にとって“禁じ手”となり得るのか。

その理由と、「主要構造部の過半の解体」という、運命の境界線を、いかにして守り抜くか。その、私たちプロだけが知る、思考の核心に、迫ります。

3.1 なぜ「確認申請」が、これらの家にとって“禁じ手”なのか(減築リスクの再確認)

✔ここでのポイント:

まず、この戦略の、絶対的な大前提となる、「なぜ、私たちは、これほどまでに、確認申請を避けなければならないのか」その理由を、改めて、皆様の心に、深く刻み込みます。特に、既存不適格な状態にあるお住まいにとって、確認申請という手続きが、いかにして「減築」という、悪夢のシナリオの引き金となるのか。その、動かせない現実を、再確認します。

3.1.1 「禁じ手」を、使ってはいけない理由

将棋や囲碁の世界には、「禁じ手」という、ルール上、指すことが許されていない、あるいは、指した瞬間に、即、負けが確定してしまう、絶対的な悪手が存在します。

実は、検査済証ない、あるいは、再建築不可物件という、極めて繊細な状況にある家のリフォームにおいても、まさに、この「禁じ手」と呼ぶべき、一度、使ってしまえば、もはや、後戻りのできない、一つの手続きが存在します。 それが、「建築確認申請」です。

通常のリフォームであれば、時に、家の安全性を、公的に証明するための、有効な手段となり得る、この手続き。

しかし、皆様のような、法的な「個性」を抱えるお住まいにとっては、その扉を開けた瞬間、愛着のある我が家を、自らの手で、小さくしなければならない、という、悲しい運命を、招きかねないのです。

3.1.2 再確認:減築・セットバックという、悪夢のシナリオ

なぜか。その理由は、前章までで、お話ししてきた通りです。

確認申請とは、「私たちの、このリフォーム計画の全てを、現在の、最も厳しい法律の物差しで、隅々まで、審査してください」と、行政に対して、自ら、申し出る行為です。

その、審査の俎上に乗せられた瞬間、皆様の家が、長年、抱えてきた、既存不適格という「個性」は、もはや、見過ごされることはありません。

-

「あなたの家は、現在の建蔽率を、オーバーしていますね。法律に適合するように、その部分を、壊して、減築してください」

-

「あなたの家の前は、道路が狭いので、セットバックが必要です。その分、建物を、後退させてください」

このように、行政は、法律に基づき、皆様に、是正を求めてきます。

それは、時に、数帖分の、あるいは、それ以上の、大切な居住空間を、失うことを、意味します。

家を、より良く、より安全にするために、始めたリフォームが、結果として、家を、狭く、そして、不便にしてしまう。

この、本末転倒な結末を、回避するためには、私たちは、この「確認申請」という、禁じ手を使わずに、家を再生させる、全く、別の道を、探らなければならないのです。

3.2 「主要構造部の過半」を絶対に超えない ― 確認申請不要リフォームの鉄則

✔ここでのポイント: では、その「禁じ手」を使わずに、家を再生させるための、具体的な「ルール」とは何か。このセクションでは、その、たった一つにして、絶対的な鉄則、「主要構造部の過半(半分以上)を、絶対に、解体・交換しない」という、原則について、その、実践的な意味を、解説します。

3.2.1 法律の中にこそ、道はある

「確認申請をしない、なんて言ったら、それは、違法なリフォームなのではないか?」

と、ご心配になるかもしれません。 しかし、ご安心ください。

私たちが、これから、お話しするのは、法律の網を、不当にくぐり抜ける、といった、危険な話では、決してありません。

むしろ、その逆です。法律の条文を、誰よりも、深く、そして、正確に読み解き、その、法律が、自ら、示してくれている「境界線」を、尊重し、その範囲内で、最大限の、パフォーマンスを発揮する。それが、私たちの、航海術の、基本姿勢です。

建築基準法は、明確に、定めています。「確認申請が必要となるのは、『大規模の修繕・模様替』、すなわち、“主要構造部(壁・柱・床・梁・屋根・階段)の、過半(半分以上)を、修繕・模様替”する場合である」と。 ということは、裏を返せば、「その、解体・交換の範囲が、主要構造部の、過半、すなわち、50%を、超えない限りは、確認申請は、不要である」と、法律自身が、私たちに、教えてくれているのです。

3.2.2 私たちが、絶対に守る「鉄の掟」

この、「主要構造部の、50%を、絶対に、超えない」というルール。

これこそが、「検査済証なき家」や「再建築不可物件」といった、困難な状況にある家を、再生させるための、私たち、プロフェッショナルが、自らに課す、「鉄の掟(おきて)」です。

それは、単なる、目安ではありません。全ての計画の、大前提となる、絶対的な、生命線です。

-

柱を一本、抜くのであれば、その一本が、家全体の柱の本数の、何%にあたるのかを、計算する。

-

壁を一枚、補強するのであれば、その一枚が、家全体の壁の長さの、何%にあたるのかを、計算する。

このように、私たちは、全ての、解体・補強行為を、この「50%」という、厳格な、予算管理の下で、行います。

この、緻密な、計算と、計画こそが、皆様の家を、確認申請という、厳しい審査の場に、引きずり出すことなく、安全に、再生させるための、唯一の、道筋なのです。

この、極めて専門的な、解体範囲の、具体的な計算方法や、計画の立て方については、拙著『確認申請しないでどこまでフルリフォームできる?』で、その、実践的なテクニックの、全てを、公開しております。

3.3 法の抜け道ではない、専門家だけが知る「合法的な延命・再生術」

✔ここでのポイント: 最後に、この「確認申請をしない」という戦略が、決して、法律の「抜け道」を探す、といった、不誠実な行為ではない、ということを、私たちの、哲学と共に、お伝えします。それは、むしろ、法律の精神を、深く尊重し、制約の中で、最高の価値を創造する、プロとしての、誇り高き「再生術」なのです。

3.3.1 「抜け道」と「賢者の道」は、全く違う

「なんだか、法律の、抜け道を探しているようで、あまり、良い気持ちがしないわ」。

もしかしたら、そう、感じられた方も、いらっしゃるかもしれません。

その、誠実な、お気持ちは、非常によく、分かります。

しかし、私たちが、ご提案している、この方法は、決して、法律を、欺こうとする「抜け道」では、ありません。

それは、法律が、自ら、示してくれている、安全な「賢者の道」を、ただ、実直に、歩む、ということに、他ならないのです。

法律は、私たちに、こう、語りかけています。

「家の骨格を、半分以上も、作り変えるような、大手術をするのであれば、それは、もはや、新築と同じです。だから、新築と、同じように、厳しく、審査しますよ」と。

私たちは、その、法律の精神を、心から、尊重します。

だからこそ、私たちは、家の骨格の、半分以上を、作り変えることなく、いわば「内科的治療」や「最小限の外科手術」によって、その家の、生命力を、最大限に、引き出す、という、全く、異なるアプローチを、選択するのです。

これは、法律と、喧嘩をするのではなく、法律と、対話し、その、意図を汲み取り、敬意を払う、という、極めて、紳士的な、態度です。

3.3.2 制約こそが、最高の知恵と、技術を生む

そして、この「確認申請をしない」という、厳しい制約は、時に、私たち、プロフェッショナルに、最高の、インスピレーションを、与えてくれます。

「この、限られた、解体範囲の中で、いかにして、最高の耐震性能を、実現するか」。

その、困難な問いが、私たちに、これまで、誰も、考えつかなかったような、新しい、補強のアイデアや、より、効率的な、施工の工夫を、生み出させるのです。

その、具体的な「外科手術」の、数々こそが、次章以降で、お話しする、「内部ハーフスケルトン」であり、「外部ハーフスケルトン」であり、そして、時に、建築基準法12条5項報告といった、法的な武器を、活用する、という、私たちの、独自のノウハウなのです。

制約は、決して、私たちから、自由を奪うものではありません。

制約こそが、私たちの、知恵と、技術を、より、高い次元へと、進化させてくれる、最高の「師」なのです。

次の章では、いよいよ、その、制約の中で生まれた、具体的な「外科手術」の、実際について、詳しく、見ていくことにしましょう。

章の概要:

前章で、私たちは「確認申請をしない」という、極めて強力な戦略の存在を知りました。

では、いよいよ、その戦略を、現実の形にするための、具体的な「治療法=外科手術」について、解説していきます。

「確認申請不要」という、厳しい制約の中で、いかにして、家の安全性を、新築の最高レベルにまで、飛躍的に向上させるのか。

私たちが、実際の再建築不可物件の耐震補強工事などの現場で駆使する、「内部ハーフスケルトン」や「外部ハーフスケルトン」といった、高度な外科手術の実際を、豊富な実例と共に、全公開します。

思い出してください。制約があるからこそ、プロの知恵と技術は、進化するのです。

4.1 戦略①:内部ハーフスケルトン ― 外周を触らず、内部から“新築同様”の性能へ

✔ここでのポイント:

まず、法的制約のある住宅再生において、最も多くのケースで最適解となりうる、王道とも言える戦略「内部ハーフスケルトン」を解説します。建物の外周(外壁や屋根)には一切手をつけず、内部だけを大胆に解体・補強することで、なぜ、確認申請を回避しながら、新築同様の性能を手に入れることができるのか。その、最も合理的で、費用対効果に優れた手法の、全てを明らかにします。

4.1.1 なぜ、「外」ではなく「内」から攻めるのか

検査済証ない物件や、再建築不可物件。これらの、いわゆる既存不適格なリフォームにおいて、私たちが、まず、最初に検討する、最も基本的な戦略。

それが、「家の外周部には、一切、触れない」ということです。

なぜなら、前章までで学んだ通り、セットバックや建蔽率オーバーといった、これらの住宅が抱える、根本的な法的問題のほとんどは、「建物の外形」に、紐づいているからです。

外壁の位置や、屋根の形状を変更した瞬間、私たちは、行政から「待った」をかけられ、減築という、厳しい現実を、突きつけられる可能性が、極めて高くなります。

そこで、私たちは、発想を、180度、転換します。

「外がダメなら、内側から、家を、完璧に、作り直せば良い」。

これが、「内部ハーフスケルトン」という、私たちの、第一の戦略の、基本思想です。

4.1.2 最小限の「保存」と、最大限の「再生」

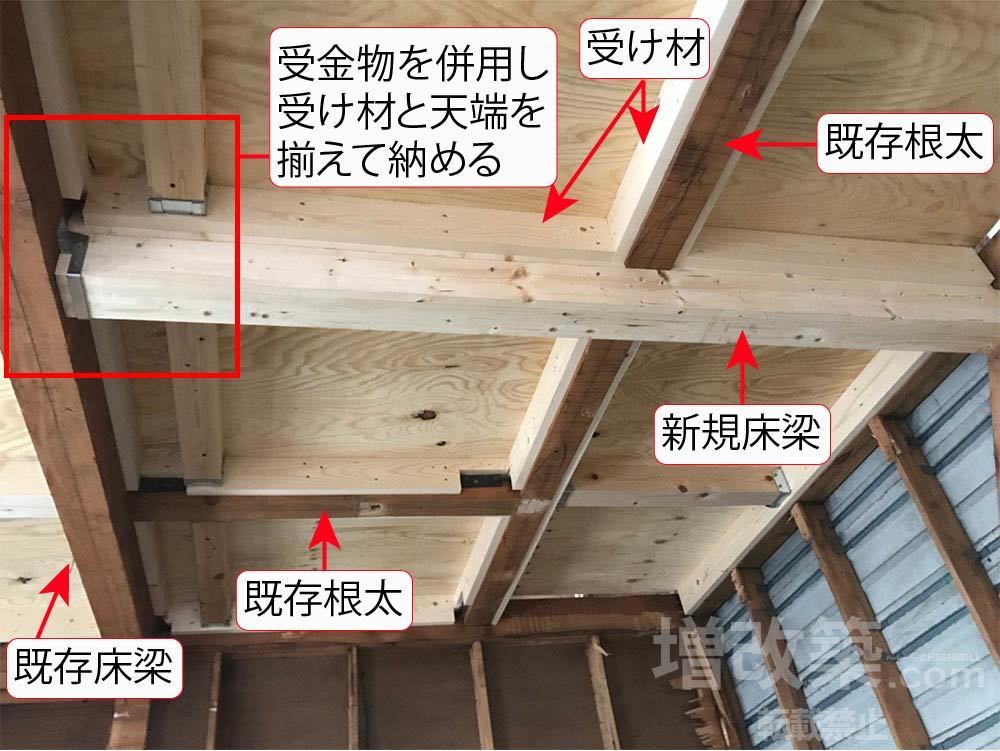

「内部ハーフスケルトン」とは、具体的には、確認申請の引き金となる、「主要構造部の過半の解体」を、確実に回避するために、あえて「2階の床」と「階段」は、原則として、解体せずに残します。

その上で、それ以外の、1階の床、間仕切り壁、天井といった、内装の全てを、一度、完全に解体・撤去し、家の内部を、コンクリートの基礎と、木造の骨格だけの「スケルトン(骸骨)」状態にするのです。

この、戦略的な「部分解体」によって、私たちは、二つの、大きな目的を、同時に達成します。

① 法的リスクの、完全な回避

2階の床や階段という、大きな面積を占める主要構造部を「保存」することで、全体の解体量を、確実に「過半未満」にコントロールし、確認申請そのものを、不要にします。これにより、減築やセットバックのリスクから、完全に、解放されるのです。

② 性能向上の、最大限の自由

一方で、内部が、スケルトン状態になることで、私たちは、家の骨格の、隅々まで、アクセスする「最大限の自由」を、手に入れます。これにより、基礎の状態を正確に診断し、必要な補強を施したり、柱一本一本に、最適な金物を取り付けたり、あるいは、壁の内部に、高性能な断熱材を、隙間なく充填したり、といった、新築同様の、徹底的な性能向上工事を、内部から、完璧に、行うことが可能になるのです。 この、「内部ハーフスケルトン」こそが、法的な制約と、性能向上という、二つの目標を、最も高い次元で、両立させる、賢者の選択と言えるでしょう。

4.2 戦略②:外部ハーフスケルトン ― 想定外の腐食に対応する、最難関の手法

✔ここでのポイント:

リノベーションの現場は、常に「想定外」との戦いです。もし、内部を解体した結果、外壁を支える、柱や土台に、深刻な「腐食」が、発見された場合、どうするのか。このセクションでは、その、最悪の事態に、立ち向かうための、私たちの、最終手段「外部ハーフスケルトン」という、最難関の手術について、解説します。

4.2.1 内部だけでは、もはや、手が届かない「病巣」

「内部ハーフスケルトン」は、あくまで、家の「骨格そのものが、まだ健全である」という、前提の上で、成り立つ戦略です。

しかし、築年数が、40年、50年と経過した木造住宅では、時に、その前提が、覆されることがあります。

内部の壁を、剥がしてみると、外壁に面した柱の根元が、長年の雨漏りによって、黒く腐り、手で触れると、ボロボロと、崩れてしまう。あるいは、土台が、シロアリの被害に遭い、その、大部分が、失われてしまっている。

このような、家の、外周部、すなわち「皮膚」の、すぐ内側の「肉」まで、病巣が達している場合。もはや、内部からの治療だけでは、限界があります。腐食した、構造体そのものを、交換するためには、どうしても、外壁という「皮膚」を、外側から、切り開く、という、より、侵襲性の高い、外科手術が、必要となるのです。

4.2.2 「減築」を回避するための、究極の“綱渡り”

しかし、思い出してください。外壁を、大規模に、解体・交換する行為は、「主要構造部の過半の解体」と見なされ、確認申請の、引き金となる、という、最大の壁が、立ちはだかります。

家の、安全を取り戻すためには、外壁を、壊さなければならない。しかし、壊せば、再建築不可物件であるがゆえに、「減築」を、強いられるかもしれない。 この、絶望的な、ジレンマ。

その、狭間に、唯一、残された、極めて細い、一本の道。それが、「外部ハーフスケルトン」という、私たちの、最終戦略です。

それは、「腐食が、特に深刻な、1面、あるいは、2面といった、外壁だけを、選択的に、そして、集中的に、解体・補強し、家全体の、外壁の解体面積が、絶対に、50%を、超えないように、厳密に、コントロールする」という、まさに、究極の“綱渡り”とも言える、手法です。

これは、極めて、高度な、診断能力と、現場での、柔軟な判断力、そして、法律の、深い知識がなければ、決して、成し得ない、最難関のリノベーションです。

その、具体的な、思考のプロセスと、実践的なテクニックの全ては、拙著『確認申請しないでどこまでフルリフォームできる?』で、詳述させていただきました。

4.3 もう一つの武器:「建築基準法12条5項報告」の賢い活用法

✔ここでのポイント:

最後に、これらの、高度な外科手術によって、安全性を、取り戻した家が、その「見えない価値」を、社会的に、どのように、証明していくことができるのか。そのための、専門家だけが知る、もう一つの、強力な「法的な武器」について、解説します。それが、「建築基準法12条5項報告」です。

4.3.1 「身分証明書」なき家の、新たな「存在証明」

検査済証ない家は、たとえ、私たちが、完璧な耐震補強工事を施し、その安全性が、新築の、耐震等級3と、同等レベルになったとしても、その事実を、公的に証明する「身分証明書」が、ない、という、ハンディキャップを、背負い続けます。 将来、その家を、売却しようとしても、あるいは、それを担保に、融資を受けようとしても、「この家は、本当に、安全なのですか?」という、問いに対して、客観的な、証明が、難しいのです。

4.3.2 プロが発行する、信頼性の高い「調査報告書」

そこで、私たちが、活用するのが、「建築基準法12条5項報告」という、制度です。

これは、本来、特殊な建築物などの、所有者が、その建物の状況を、定期的に、特定行政庁(役所)に、報告する、という、法律上の義務なのですが、実は、この制度の「枠組み」を、私たちは、賢く、活用します。

私たちは、リフォームが完了した後に、建築士の資格を持つ専門家として、その家の、現在の、法適合状況と、安全性能について、詳細な「調査報告書」を作成し、任意で、特定行政庁に、提出するのです。

この報告書には、もちろん、私たちが行った、全ての構造計算書や、補強工事の写真なども、添付されます。

この「12条5項報告」は、法的に、「検査済証」の代わりになる、というものでは、ありません。

しかし、「建築の専門家が、その責任において、この建物の、現在の安全性を、調査・確認し、その結果を、行政に、公式に、報告しました」という、極めて、重い「公的な記録」を、残すことができるのです。

これにより、これまで、法的な「身分証明書」を持たなかった家に、専門家による、信頼性の高い「存在証明」を、与えることができる。

これは、将来の、資産価値の維持や、円滑な、不動産取引において、計り知れないほどの、大きな「武器」となり得る、プロならではの、知恵なのです。

章の概要:

この長く、そして、時に困難な道のりを、最後まで、歩んでいただき、誠にありがとうございました。

最後に、この記事の、最も重要な結論を、皆様にお伝えします。「検査済証がない」「再建築不可」といった、厳しい法的制約は、決して、皆様の家から、価値を奪う、不幸の宣告ではありません。

むしろ、それは、私たちプロの知恵と技術を、最大限に引き出し、その家だけの、唯一無二の価値を創造するための、最高の「挑戦状」なのです。

皆様の家が、もはや“負動産”ではなく、未来へと、胸を張って引き継いでいける、価値ある「資産」へと、生まれ変わる。その、希望に満ちた、可能性を、ここに示し、この物語を、締めくくらせていただきます。

終章.1 リスクを逆手に取る ― なぜ再建築不可物件は、投資対象となり得るのか

✔ここでのポイント:

まず、皆様が、これまで、頭を悩ませてきた「再建築不可」という、最大の「リスク」を、全く新しい視点から、見つめ直してみたいと思います。そのリスクこそが、実は、皆様の家を、他のどんな物件にもない、極めて魅力的な「投資対象」へと、変える可能性を秘めている、という、逆転の発想について、お話しします。

終章.1.1 「負動産」という、レッテルがもたらすもの

序章で、私たちは、「検査済証がない」「再建築不可」といった物件が、時に「負動産」と呼ばれる、という、悲しい現実について、お話ししました。

なぜ、そのように、呼ばれてしまうのか。それは、不動産市場が、その物件の「リスク」に対して、極めて大きな「ディスカウント(割引)」を、課しているからです。

「建て替えができないなら、将来性がない

「ローンが付きにくいなら、買い手が見つからない」。

市場の、こうした、一元的な評価が、これらの物件の価格を、周辺の、同規模の物件と比較して、著しく、低い水準に、抑え込んでいるのです。

しかし、もし、その、誰もが「リスク」だと、眉をひそめる、その弱点を、専門的な知識と技術によって、克服し、無力化することが、できたとしたら。その時、その弱点は、一体、何に変わるでしょうか。

終章.1.2 「リスク」が「割安感」へと、反転する瞬間

その答えは、「圧倒的な、割安感」です。 市場が、そのリスクを、過剰に織り込んでいるからこそ、皆様は、都心の一等地や、駅に近い、利便性の高いエリアの物件を、本来の価値よりも、遥かに、安価に、手に入れることが、できたのかもしれません。

そして、ここに、私たち、プロフェッショナルが、介在する、価値が生まれます。

私たちが、この記事で、解説してきたような、「確認申請を回避する」という、高度な航海術を用いて、その家の、法的な問題を、巧みに乗りこなし、そして、「内部ハーフスケルトン」などの、外科手術によって、その内部の性能を、新築の耐震等級3と、同等、あるいは、それ以上のレベルへと、引き上げることができたとしたら。

-

スタート地点: 法的なリスクゆえに、市場価格が、著しく低い、再建築不可物件。

-

介入: プロによる、緻密な法的戦略と、高度な耐震補強工事。

-

ゴール: 法的リスクは、回避され、かつ、最高の安全性能を持つ、極めて、快適で、価値の高い住まい。

この瞬間、皆様が、最初に直面していたはずの「リスク」は、もはや、リスクではなく、他の誰にも、真似のできない、圧倒的な「アドバンテージ」へと、その姿を、変えるのです。

実際に、私たちの、お客様の中には、この、価値の転換に、早くから、着目され、あえて、再建築不可物件を、投資対象として、購入し、私たちの手で、再生させ、高い収益を上げる、という、極めて、賢明な資産運用を、実践されている方も、少なくありません。

そうです。リスクとは、それを、乗りこなす術を知らない者にとっては「脅威」ですが、その本質を知り、対処法を、熟知した者にとっては、最高の「好機」となり得るのです。

終章.2 あなたに必要なのは、技術力と“法務力”を兼ね備えた真のパートナー

✔ここでのポイント:

では、その「リスク」を「好機」へと、反転させるために、皆様が、パートナーとして選ぶべき、施工会社は、どのような能力を、持っていなければならないのでしょうか。それは、単なる「技術力」だけではない、もう一つの、極めて重要な能力、「法務力」です。この、二つの力を、兼ね備えた、真のパートナーの、見極め方を、お伝えします。

終章.2.1 「技術力」だけでは、この海は、渡れない

この、極めて困難な、リノベーションを、成功へと導くために、高度な「建築技術力」が、不可欠であることは、言うまでもありません。 腐食した構造体を、的確に、補修・交換する、外科手術のような、精密さ。 確認申請不要という、厳しい制約の中で、最大の効果を発揮する、内部ハーフスケルトンといった、戦略を、完璧に、実行する、施工のクオリティ。

これらは、私たちのような、500棟以上の、木造改修の経験を持つ、専門家集団が、当然、備えているべき、基礎体力です。 しかし、「検査済証なき家」や「再建築不可物件」という、特殊な海域を、航海するためには、それだけでは、全く、足りません。

終章.2.2 私たちが、もう一つ、持つ力、「法務力」

その、「技術力」に加えて、私たちプロフェッショナルが、必ず、持っていなければならない、もう一つの、そして、より重要な力。それが、建築基準法という、複雑な法律の海を、読み解き、乗りこなす、「法務力」です。

-

それは、建築基準法の、条文の、一言一句を、正確に、そして、深く、理解する力。

-

それは、「既存不適格」や、「4号特例の縮小」といった、法改正の、歴史的背景と、その、本当の意図を、汲み取る力。

-

それは、時に、行政の担当者と、対等に、そして、論理的に、対話し、私たちの計画の、正当性を、主張する力。

-

そして、時に、「建築基準法12条5項報告」といった、一般には、知られていない、法的な「武器」を、お客様の利益のために、戦略的に、活用する力。

この、「技術力」と「法務力」。この二つの力が、まるで、車の両輪のように、完璧に、噛み合って、初めて、私たちは、皆様の船を、座礁(減築)させることなく、安全な、港(再生)へと、導くことができるのです。

リフォーム会社を、お選びになる際には、ぜひ、その会社の、施工事例の、美しさだけでなく、その裏側にある、この、深く、そして、目には見えない、「法務力」の、有無を、見極めていただきたい、と切に願います。

終章.3 あなたの家の再生シナリオ、私たちと一緒に描きませんか?

✔ここでのポイント:

最後に、この長い物語の、締めくくりとして。そして、皆様の、新しい物語の、始まりとして。私たちから、皆様への、心からの、メッセージを、お届けします。

終章.3.1 あなたは、もう、全ての「武器」と「海図」を手に入れた

この、長く、そして、時に、専門的な、私たちの旅に、最後まで、お付き合いいただき、本当に、ありがとうございました。

皆様は、もう、ただ、法的な制約を前に、途方に暮れるだけの、無力な、漂流者ではありません。

ご自身の家が、抱える、法的な課題を、正確に、診断し。 2025年法改正という、嵐を、乗り越えるための、航海術を、学び。

「確認申請不要のリフォーム」という、具体的な、戦略と、技術を、その手に、入れました。

皆様は、もはや、ご自身の家の、未来を、自らの意志で、描き出すことができる、賢明な「航海士」です。

終章.3.2 最高の未来への、最初の「一歩」

そして、その、素晴らしい、「再生シナリオ」を、現実のものとするための、最後の、そして、最も重要な、羅針盤。

それが、私の、これまでの、全ての知見を、注ぎ込んだ、拙著『確認申請しないでどこまでフルリフォームできる?』です。

この記事が、その、壮大な航海の、ハイライトであったとすれば、この本は、その、全ての航路を、詳細に記した、完璧な「海図」です。

その、海図を、片手に。 ぜひ、私たち、増改築ドットコムの、扉を、叩いてみてください。

そこから、あなたの家の、新しい、そして、希望に満ちた、再生の物語が、始まります。 皆様の「負動産」を、私たちと、一緒に、世界に、ただ一つの、輝かしい「資産」へと、変えていきませんか。 その、挑戦を、お手伝いできる日を、心より、お待ちしております。

> 耐震補強リフォーム完全ガイド次の記事はこちら:

➡️ 記事『21. 【費用全貌】モデルケースで見る耐震リフォーム工事のリアルな費用と、賢いコストダウン術』へ

耐震で失敗しない為の

『耐震補強リフォーム工事 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの耐震改修知見を網羅!

耐震補強リフォーム工事をする前に必ず読んでください!

耐震補強リフォーム工事完全ガイドは6部構成(診断編6記事・治療編11記事・技術編5記事・計画編4記事・実践難関編5記事・最終決断編4記事・エピローグ1記事)の全32話構成で、耐震補強リフォーム工事に必要な全知識を網羅的に解説します。500棟以上の知見を凝縮した他とは一線を画する深い内容としました。

読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

【耐震補強リフォーム工事完全ガイド】

第1部:【診断編】我が家の“カルテ”を読み解き、真実と向き合う

診断編の役割とコンセプト: 皆さんの漠然とした「家への耐震不安」に寄り添い、その正体を突き止めるための「診断」に特化したパートです。地震の歴史からご自宅の築年数が持つ意味を学び、耐震性の客観的な物差しを知り、そしてプロの診断技術の深淵に触れることで、読者の不安を「解決すべき具体的な課題」へと転換させます。すべての治療は、正確な診断から始まります。

記事(全6本):

➡️ あなたの家が生まれた時代:旧耐震・81-00住宅・2000年基準、それぞれの「常識」と「弱点」

➡️ 我が家の体力測定:耐震性の“三位一体”「評点・偏心率・N値」とは何か

➡️ 耐震診断の全貌:費用・流れ・依頼先は?プロが教える診断結果の正しい読み解き方

➡️ 究極の診断法「スケルトンリフォーム」。なぜ私たちは壁を剥がし、家の“素顔”と向き合うのか

➡️ 壁の中に潜む時限爆弾:見えない木材の腐食とシロアリが、あなたの家の体力を奪っている

第2部:【治療編】築年数別の最適解。“三位一体”を取り戻す構造外科手術

治療編の役割とコンセプト: このガイドの技術的な核心です。第1部で明らかになった家の“カルテ”に基づき、それぞれの時代が抱える固有の病巣に対する、具体的な「治療計画=補強工事」を詳述します。旧耐震の宿命である基礎補強から、81-00住宅のバランス修正、そして現代住宅の損傷防止まで。プロが執刀する「構造外科手術」の全貌を、豊富な経験に基づいて解説します。

記事(全11本):

➡️ 【旧耐震の宿命】なぜ「基礎補強」なくして、評点1.5(強度)は絶対に不可能なのか

➡️ 【旧耐震の治療法】無筋基礎を蘇らせる「基礎補強工事」と、骨格を再構築する「壁量・金物」計画

➡️ 【81-00住宅の落とし穴】「新耐震なのに倒壊」の衝撃。過渡期の家に潜む“バランス”と“結束力”の罠

➡️ 【81-00住宅の治療法】偏りを正し、骨格を繋ぐ。あなたの家を“本物の新耐震”にする補強工事

➡️ 【2000年基準以降の課題】「倒壊はしないが、住めなくなる」という現実

➡️ 【次世代の備え】絶対的な耐震性能の上にこそ。「制震」がもたらす“損傷防止”という価値

➡️ 柱の抜けを防ぐ生命線「N値計算」:500棟の経験が明かす、本当に意味のある耐震金物補強の全貌

第3部:【技術編】「本物の強さ」を構築する、専門医の外科手術

計画編の役割とコンセプト: 家の“健康”を取り戻すための、具体的な「手術(工事)」の全貌を解説する、応用技術の核心部です。耐震・制震・免震といった基本的な考え方の違いから、家の骨格を自在に操り、理想の空間と絶対的な安全を両立させるための、高度な専門技術まで。私たちが持つ「技術の引き出し」のすべてを、ここに開示します。

記事(全5本):

➡️ 「耐震」「制震」「免震」の違いとは?それぞれのメリット・デメリットをプロが徹底比較

➡️ 【最重要】「制震」は耐震の“代わり”ではない。損傷を防ぐための制震ダンパー“正しい使い方”

➡️ リノベーションの壁倍率計画:面材耐力壁「ノボパン」と剛床工法で実現する“三位一体”の耐震補強

➡️ 大空間リビングの夢を叶える「柱抜き・梁補強」。構造とデザインを両立させる匠の技

➡️ リフォームで「耐震等級3」は取得できるのか?その方法と費用、そして本当の価値

第4部:【計画編】見えざる壁を乗り越える。法規と費用を味方につける航海術

計画編の役割とコンセプト: どんなに優れた治療計画も、現実の壁を乗り越えなければ絵に描いた餅です。このパートでは、リフォーム計画を阻む二大障壁である「法規」と「費用」に正面から向き合い、それらを敵ではなく「味方」につけるための、具体的な航海術を授けます。2025年法改正、補助金、コストコントロール。プロの知恵で、計画実現への確かな道筋を照らします。

記事(全4本):

➡️ 【2025年法改正】建築確認申請を“賢く回避”する、性能向上リノベーションの戦略的計画術

➡️ 検査済証なき家、再建築不可物件の再生シナリオ:法的制約の中で命を守るための現実解

➡️ 【費用全貌】モデルケースで見る耐震リフォーム工事のリアルな費用と、賢いコストダウン術

➡️ 【最新版】耐震リフォーム補助金・減税制度フル活用マニュアル

第5部:【実践・難関編】500棟の軌跡。どんな家も、決して諦めない

実践・難関編の役割とコンセプト: このガイドの、増改築.com®の真骨頂。他社が匙を投げるような、極めて困難な状況を、いかにして克服してきたか。その具体的な「臨床報告」を通じて、私たちの圧倒的な技術力と、決して諦めない情熱を証明します。これは、単なる事例紹介ではなく、困難な状況にある読者にとっての、希望の灯火となるパートです。

記事(全5本):

➡️ 【難関事例①:傾き】家が傾いている…その絶望を希望に変える「ジャッキアップ工事」という選択

➡️ 【難関事例②:狭小地】隣家との距離20cm!絶望的な状況を打破する「裏打ち工法」とは

➡️ 【難関事例③:車庫】ビルトインガレージの弱点を克服し、評点1.5以上を達成する構造計画

➡️ 【難関事例④:無基礎】「この家には、基礎がありません」。絶望の宣告から始まった、奇跡の再生工事

➡️ 【最終方程式】「最強の耐震」×「最高の断熱」=家族の健康と資産価値の最大化

第6部:【最終決断編】最高の未来を手に入れるための、最後の選択

最終決断編の役割とコンセプト: 最高の未来を実現するための、最も重要な「パートナー選び」に焦点を当てます。技術論から一歩進み、読者が自らの価値観で、後悔のない、そして最高の決断を下せるよう、その思考を整理し、力強く後押しします。

記事(全4本):

➡️ 耐震リフォーム業者選び、9つの最終チェックリスト:「三位一体」と「制震の役割」を語れるか

➡️ なぜ、大手ハウスメーカーは木造リノベーションが不得意なのか?業界の構造的真実

➡️ セカンドオピニオンのススメ:あなたの家の診断書、私たちにも見せてください

➡️『【最終結論】500棟の経験が導き出した、後悔しない家づくりの“絶対法則”』へ

終章:エピローグ ~100年先も、この家で~

終章の役割とコンセプト: 物語を締めくくり、技術や知識を超えた、私たちの「想い」を伝えます。なぜ、私たちがこの仕事に人生を懸けているのか。その哲学に触れていただくことで、読者との間に、深い共感と、未来へと続く信頼関係を築きます。

記事(全1本):

➡️ 【特別寄稿】耐震とは、文化を未来へ繋ぐこと。四代目として。

断熱リフォームで失敗しない為の『断熱リフォーム 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの断熱改修知見を網羅!

断熱リフォームをする前に必ず読んでください!

何から読めばいいかわからない方は総合案内よりお進みください。

導入編2記事・基礎知識編3記事・部位別実践編4記事・特殊ケース攻略編2記事・計画実行編5記事の全16話構成で、断熱リフォームに必要な全知識をを網羅的に解説します。読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

< この記事の著者情報 >

ハイウィル株式会社 四代目社長

1976年生まれ 東京都出身。

【経歴】

家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。

中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。

この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。 TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。その後、工務店で主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを大工職人として施工、管理者として管理。

2003年に独立し 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる戸建てフルリフォームを150棟、営業、施工管理に従事。

2008年家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。

250棟の木造改修の営業、施工管理に従事。

2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級4」への推進を目指し、 自身の通算500棟を超える木造フルリフォーム・リノベーション経験の集大成として、性能向上に特化した日本初の木造フルリオーム&リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン。

このページを読んだ方は下記のコンテンツも読んでいます。

フルリフォーム(全面リフォーム)で最も大切なのは「断熱」と「耐震」です。性能向上を第一に考え、末永く安心して住める快適な住まいを目指しましょう。

戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。

一戸建て家のリフォームに関することを

お気軽にお問合せください

よくあるご質問

- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・

- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・

- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。

あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。

営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。

※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。

※現在大変込み合っております。ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。

※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。

図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。

営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)