戸建フルリフォームなら「増改築.com®」TOP >耐震補強リフォーム工事 完全ガイド>【最重要】「制震」は耐震の“代わり”ではない。損傷を防ぐための制震ダンパー“正しい使い方”

更新日:2025/08/14

【最重要】「制震」は耐震の“代わり”ではない。損傷を防ぐための制震ダンパー“正しい使い方”

【耐震ガイド15/32】「壁倍率付き制震ダンパー」の罠。損傷を防ぐ、本当に効く製品の選び方

【序章】:最強の組み合わせも、「使い方」を間違えれば意味がない

第1章:役割分担の鉄則 ― 「倒壊防止」の耐震、「損傷防止」の制震

第2章:そのダンパーはいつ効くのか? ― 「損傷前」と「損傷後」の決定的違い

第3章:プロが見抜く、危険な誤解 ― 「壁倍率」を持つ制震ダンパーの罠

✔ここでの概要:

前章で、私たちは「耐震」「制震」「免震」という3つの工法を、思想、コスト、効果、そしてリノベーションへの適用性という多角的な視点から徹底的に比較し、「最強の耐震+賢い制震」こそが、木造リノベーションにおける現実的な最適解であるという結論に至りました。皆様の中にも、ご自身の家づくりの、確かな方針が見えてきたのではないでしょうか。しかし、物語はここで終わりません。むしろ、ここからが、プロフェッショナルの仕事の真価が問われる、最も重要な領域へと入っていきます。なぜなら、どんなに優れた道具、どんなに強力な武器の組み合わせも、その「使い方」を間違えれば、本来の力を発揮できないどころか、かえって危険な状況を招くことさえあるからです。この章では、その最強の組み合わせを、真に価値あるものにするための、核心であり、奥義とも言える「正しい使い方」について、その全てを解説していきます。

序章.1 手に入れた「最強の武器」。しかし、その取扱説明書はありますか?

✔ここでのポイント:前章までの学びによって、皆様は「耐震+制震」という、家を守るための「最強の武器」の存在を知りました。しかし、武器は、それを持つだけでは意味を成しません。このセクションでは、「武器」と「取扱説明書」という比喩を用い、この章が、その武器の性能を100%引き出すための、不可欠な「取扱説明書」であることを宣言します。

序章.1.1 ようこそ、より深く、専門的な世界へ

これまでの長い道のりを経て、皆様は、地震対策に関する非常に深い知識を身につけられました。

なぜ「耐震等級3」という絶対的な強さが必要なのか。

そして、なぜその上に「制震」というしなやかさを加えることが、現代の家づくりにおいて賢明な選択なのか。

その論理的な理由をご理解いただけた今、皆様は、単なるリフォーム検討者ではなく、ご自身の家の未来を主体的に考えることができる、賢明な当事者へと進化されているはずです。

そして、その手には今、「耐震+制震」という、ご家族と資産を守り抜くための、現時点で考えうる、最も強力な「武器」が握られています。

しかし、ここで、皆様に一つ、非常に重要な問いかけをさせてください。

もし、あなたが、あらゆる的を正確に射抜くことができる、世界で最も高性能なライフル銃を手に入れたとします。

それは、素晴らしい道具であり、あなたに大きな力をもたらすでしょう。

ですが、もし、そのライフルの「取扱説明書」がなかったとしたら、どうでしょうか。

弾の込め方も、照準の合わせ方も、安全装置の外し方も分からない。それどころか、暴発させて自分や周りの人を傷つけてしまう危険性すらあります。その時、その最強の武器は、ただの重たい鉄の塊か、あるいは、危険な凶器でしかありません。

序章.1.2 この章は、最強の武器を使いこなすための「取扱説明書」です

お察しの通り、「耐震+制震」という組み合わせが、その高性能なライフル銃です。

そして、これから始まるこの第15章こそが、その性能を100%引き出し、安全に使いこなすための、唯一無二の「取扱説明書」なのです。

ただ「制震ダンパーを入れれば安心」というわけでは、決してありません。

どのような思想で、どのような種類の制震ダンパーを選び、そして、どのような使い方をするのか。

その一つひとつの選択の質が、最終的に得られる安全性のレベルを、天と地ほども変えてしまいます。

この取扱説明書を読まずして、最強の武器を手にすることは、あまりにも無謀であり、危険ですらあります。

どうか、このまま、私たちと共に、最後の、そして最も重要な学びの扉を開いていただけますと幸いです。

序章.2 なぜ「使い方」が、家の未来を決定的に左右するのか

✔ここでのポイント: なぜ、私たちがこれほどまでに「使い方」にこだわるのか。その理由を、具体的なリスクを提示することで解説します。誤った使い方が、単に「効果がない」だけでなく、施主様に「偽りの安心感」を与えてしまう、最も罪深い結果を招く危険性について警鐘を鳴らします。

序章.2.1 最も恐ろしいのは、「偽りの安心感」

私たちが、この章を「最重要」と位置付けているのには、明確な理由があります。

それは、制震ダンパーの「使い方」の間違いがもたらす最悪の結果が、「効果がない」こと以上に、「偽りの安心感」を与えてしまうことにあるからです。

例えば、こういったケースを考えてみてください。

ある業者が、「制震ダンパーを入れるので、その分、壁の補強は少し減らしても大丈夫ですよ」と提案したとします。

一見、コストも抑えられ、合理的に聞こえるかもしれません。

お客様は、「うちは制震住宅になったのだから」と、大きな安心感を得るでしょう。

しかし、その実態は、どうでしょうか。本来、家を支えるべき「耐震」という土台が疎かにされたまま、その上にダンパーが取り付けられている。それは、砂上の楼閣です。

巨大地震が来た時、まず脆弱な壁が破壊され、ダンパーは取り付け部ごと剥がれ落ち、何の効果も発揮しません。

結果、家は大きな損傷を負い、あるいは倒壊に至る。

「安心していたのに、なぜ…」。その時、お客様が感じるであろう、裏切られた気持ちと絶望を想像すると、私は、プロとして、そして一人の人間として、深い憤りと悲しみを覚えます。

序章.2.2 プロの仕事は、見えない部分にこそ宿る

私がこれまでのキャリアで、他社が施工したリフォーム後の住宅を拝見する機会も、残念ながら少なくありませんでした。

その中で、驚くべきことに、制震ダンパーが、構造的にほとんど意味のない場所に設置されていたり、その家の特性とは全く合わない種類のものが使われていたりするケースを、何度も見てきました。

お客様は、もちろん、その壁の中で何が行われているかを知る由もありません。

ただ、信頼して任せた結果が、それだったのです。

制震ダンパー 使い方の真価は、決して、カタログスペックや価格だけで決まるものではありません。

その家の骨格を隅々まで読み解き、地震時に力がどのように伝わるかを科学的に予測し、最適な場所に、最適な種類のものを、最適な方法で設置する。

その一連の見えないプロセスにこそ、プロの仕事の神髄は宿ります。

そして、その根底には、耐震 制震 役割の違いを、深く、そして正しく理解しているか、という、設計者の「哲学」が不可欠なのです。

序章.3 この章で、あなたが手に入れる「プロの選択眼」

✔ここでのポイント:この章を通じて、読者の皆様がどのような知識と判断力を身につけることができるのか、そのゴールを明確に提示します。単なる消費者から、プロの提案の是非を見抜くことができる「賢明な当事者」へと、皆様を導くことをお約束します。

序章.3.1 「なぜ、それを選ぶのか?」に答えられるか

この章は、皆様を、地震対策の専門家にするためのものではありません。

皆様が、ご自身の家づくりにおいて、本物のプロフェッショナルをパートナーとして見抜くための「プロの選択眼」を手に入れていただくためのものです。

この章を読み終える頃には、皆様は、業者からの提案に対して、ただ「はい、分かりました」と受け入れるだけでなく、

「なぜ、その種類のダンパーを選ぶのですか?」

「そのダンパーは、家の損傷が始まる『前』に効くのですか、それとも『後』に効くのですか?」

「この壁倍率 制震ダンパーという考え方のリスクについて、どうお考えですか?」

といった、本質を突く質問を、ご自身の言葉で投げかけることができるようになっているはずです。

そして、その問いに対して、明確な哲学と科学的根拠をもって、淀みなく答えられる業者こそが、皆様が信頼するに値するパートナーです。

序章.3.2 最高の未来を選択する力を

この章でお伝えする制震ダンパー 選び方と使い方の知識は、皆様が、ご自身の未来を、主体的に、そして賢明に選択するための、最も強力な武器となります。

それは、地震の脅威から、ご家族の命と笑顔を守る力。大切な住まいを、単なる「箱」ではなく、価値ある「資産」として、次の世代へと引き継いでいく力です。

そして、究極的には、業者から与えられる漠然とした「安心」ではなく、ご自身で選び取ったという、揺るぎない「確信」を手に入れるための力です。

さあ、準備はよろしいでしょうか。

最強の武器を、最高の形で使いこなすための、最後の、そして最も重要な「取扱説明書」を、これから一緒に、一枚ずつめくってまいりましょう。

章の概要:

序章では、「耐震+制震」という最強の組み合わせも、その「使い方」を間違えれば意味がない、という重要な問題提起をさせていただきました。

では、その全ての基本となる「正しい使い方」とは、一体何なのでしょうか。

この第1章では、その大前提として、「耐震」と「制震」が、それぞれ全く異なる目的(ゴール)を持った技術であるという、最も重要な役割分担の鉄則について、改めて、そして最も深く解説します。

「命を守る」ことを絶対的な使命とする耐震と、「資産と暮らしを守る」ことを目的とする制震。

この目的の違いを心からご理解いただくこと。

それこそが、なぜ「制震ダンパー頼りの耐震改修」が絶対にあってはならないのか、その明確で揺るぎない論理的根拠となります。

1.1 ゴールが違う二つの技術 ― 命を守る「耐震」、資産と暮らしを守る「制震」

✔ここでのポイント:

まず、混同されがちな「耐震」と「制震」の目的を、きっぱりと切り分けて定義します。

「耐震」のゴールは、あくまで「倒壊を防ぎ、人命を守ること」にあり、「制震」のゴールは、その先の「建物の損傷を防ぎ、資産と暮らしを守ること」にある。

この根本的な目的の違いを理解することが、全ての議論の出発点となります。

1.1.1 「耐震」の使命:命を守る、最後の砦

まず、「耐震」の使命について、改めてその本質を共有させてください。

日本の建築基準法に定められている「耐震」の、たった一つの、そして最も崇高な目的。

それは、「巨大地震の強烈な一撃に対して、建物が完全に崩壊・倒壊することを防ぎ、中にいる人間の命を守ること」。

これに尽きます。

例えるなら、「耐震」とは、家の骨格そのものです。

地震という巨大な力に、その強靭な骨格で耐え、踏ん張り、たとえ自身が傷つこうとも、家がぺしゃんこになってしまうという最悪の事態だけは、絶対に回避する。それによって、ご家族が安全に外へ避難するための、貴重な時間を稼ぎ出す。まさに、命を守るための「最後の砦」としての役割です。

しかし、ここで非常に重要なのは、法律が「耐震」に求めているゴールは、あくまで「倒壊防止」までである、という事実です。

その先の、建物がどの程度「損傷」するかについては、実は、ほとんど考慮されていません。

プロボクサーが、12ラウンドの激闘の末、判定勝ちを収めた時の姿を想像してみてください。

彼は勝者としてリングに立っていますが、その身体は、無数の打撲や切り傷を負い、ボロボロの状態です。「耐震」基準を満たした家が、巨大地震を生き延びた後の姿も、これと全く同じです。

命を守るという使命は果たしましたが、その「身体(構造体)」は、もはや満身創痍。壁はひび割れ、柱は傾き、とてもではないですが、すぐに安心して住み続けられる状態ではないかもしれない。

これが、「耐震」という技術が持つ、誇るべき強さと、同時に私たちが直視しなければならない、厳然たる限界なのです。

1.1.2 「制震」の目的:資産と暮らしを守る、賢者の盾

一方で、「制震」が目指すゴールは、その「耐震」の限界の、さらに一歩先にあります。

その目的は、「建物の“損傷”そのものを防ぎ、皆様の大切な資産と、地震後の穏やかな暮らしを守り抜くこと」。

これが、制震ダンパーが担う、全く異なるミッションです。

先ほどのボクサーの例えで言えば、「制震」とは、強靭な肉体(耐震)に加えて身につけた、相手のパンチの威力を巧みに吸収・分散させる、高度なディフェンス技術や最新の防具(ヘッドギアやボディプロテクター)のようなものです。

相手の強打をまともに受けるのではなく、その衝撃を“いなす”ことで、自身の身体(構造体)にダメージが蓄積するのを防ぎます。試合後も、ほとんど無傷のまま、すぐに次の活動に移れる。そんな状態を目指すのが「制震」の思想です。

つまり、「耐震」が守るものが、第一に「命」であるのに対し、「制震」が守るものは、その先の「資産」と「暮らし」なのです。

・資産を守る: 建物の損傷を防ぐことで、地震後の修繕費用という莫大な出費を抑え、大切な住まいの資産価値の目減りを食い止めます。

・暮らしを守る: 家が大きなダメージを負わなければ、過酷な避難所生活を強いられることなく、住み慣れた我が家で、安心して生活を再建することができます。

このように、「倒壊防止」をゴールとする耐震と、「損傷防止」をゴールとする制震は、似て非なる、全く目的の違う技術です。この役割の違いを混同してしまうことが、耐震リフォームにおける、最も危険で、そして最もよくある間違いの始まりなのです。

1.2 なぜ「制震ダンパー頼りの耐震改修」は、絶対にしてはいけないのか

✔ここでのポイント:

「耐震」と「制震」の目的の違いを理解した上で、なぜ「制震」が「耐震」の代わりにはなり得ないのか、その構造的な理由を解説します。「制震ダンパー頼りの耐震改修」という、一見、合理的でコストを抑えられるように聞こえる提案に潜む、致命的な危険性を明らかにします。

1.2.1 「土台」なくして、「付加価値」は意味をなさない

皆様がリフォーム会社と打ち合わせをする中で、もしかしたら、このような魅力的な提案を受けることがあるかもしれません。

「壁を大掛かりに補強する代わりに、最新の制震ダンパーを入れましょう。コストも抑えられますし、揺れも小さくなりますよ」。

一見すると、非常に合理的で、賢い選択のように聞こえるかもしれません。

しかし、私は、500棟以上の木造改修に携わってきたプロとして、そして皆様の命と財産をお預かりする責任者として、断言します。

その提案は、絶対にお受けになってはいけません。

それは、家の安全性を根底から脅かす、最も危険な考え方の一つです。

なぜなら、前項で解説した通り、「耐震」は全ての基本となる「土台」であり、「制震」は、その土台の上に初めて成り立つ「付加価値」だからです。

制震ダンパーは、それ自体が家を支えるものではありません。あくまで、家の骨格である柱や梁、壁に「取り付けられ」、その骨格が揺れようとするのを「補助する」装置です。

もし、その取り付け先である骨格(耐震構造)そのものが脆弱であったとしたら、どうなるでしょうか。

1.2.2 砂上の楼閣 ― 脆弱な壁に取り付けられたダンパーの末路

巨大地震が発生したとします。

脆弱な耐震性能しか持たない家は、最初の大きな揺れで、壁が破壊され、柱と梁の接合部が緩み、構造体そのものが大きく歪んでしまいます。

その壁に取り付けられていた制震ダンパーは、どうなるでしょうか。

自らが仕事をする間もなく、取り付けられていた壁ごと崩れ落ちるか、あるいは、取り付け部分の釘やビスが引きちぎられ、ただの“鉄の塊”として宙を舞うだけです。

その瞬間、お客様が「我が家の守り神」と信じていた制震ダンパーは、何の意味もなさなくなります。

これは、体幹トレーニング(耐震)を怠り、筋肉が全くないボクサーが、最新のヘッドギア(制震)だけを付けてリングに上がるようなものです。

どんなに優れた防具も、それを支える強靭な肉体がなければ、一発の強打で、防具ごと吹き飛ばされてしまうのです。

「制震ダンパー頼りの耐震改修」は、まさに「砂上の楼閣」です。

見かけは立派でも、その土台はあまりにも脆い。結果として、費用をかけたにも関わらず、家の安全性はほとんど向上しておらず、ただ「うちは制震住宅だ」という、偽りの安心感だけが残る。

これほど、施主様を裏切る行為はありません。

正しい制震ダンパー 使い方とは、必ず、強固な耐震性能という土台の上に、付加的な安全装置として計画されるものなのです。

1.3 「耐震 制震 役割」の正しい理解こそが、全てのスタートライン

✔ここでのポイント:

この章の結論として、全ての耐震計画は、「耐震」と「制震」の正しい役割分担を理解することから始まる、という鉄則を改めて提示します。

この 基本原則を身につけることが、皆様がこれから業者選定や計画立案に臨む上で、最も強力な武器となることをお伝えします。

1.3.1 あなたが立つべき、揺るぎないスタートライン

さて、この章を通じて、「耐震」と「制震」が、それぞれ全く異なるゴールを目指す、似て非なる技術であることを、ご理解いただけたかと思います。

この、「耐震と制震の役割」の違いを、心に刻み、決して混同しないこと。 これが、皆様が、これから始まる複雑で専門的な耐震リフォーム計画の議論に臨む上で、最初に立つべき、そして、決して揺らいではいけない「スタートライン」です。

このスタートラインさえ、しっかりと踏みしめていれば、皆様は、もう情報に惑わされることはありません。

もし、業者が「制震ダンパーを入れれば、壁の補強はこれくらいで十分ですよ」と言ってきたら、皆様は、心の中でこう思うことができるはずです。

「この担当者は、命を守る“耐震”と、損傷を防ぐ“制震”の役割を、根本的に理解していないのかもしれない」と。

もし、カタログで「このダンパーは壁倍率も取れるからお得です!」と謳われていても、

「待てよ、壁倍率 制震ダンパーということは、それは耐震の代わりとして計算されているということではないか?本来の制震ダンパー 損傷防止という目的は、本当に果たせるのだろうか?」

と、一歩立ち止まって、本質的な疑問を持つことができるようになります。

1.3.2 正しい理解が、正しい選択を導く

正しい制震ダンパー 選び方や、正しい使い方について学ぶ前に、まず、この「役割分担の鉄則」を、ご自身の判断基準の、最も中心に据えてください。

第一に、

耐震: まず、何をおいても、建物の骨格そのものを、現在の最高基準である「耐震等級3」レベルまで引き上げる。

これは、ご家族の命を守るための、絶対的な「義務」です。

第二に、

制震: その上で、その強固な骨格を、地震のダメージから守り、資産と暮らしという、もうワンランク上の価値を守るために、付加的な「権利」として、制震を選択する。

この「義務」と「権利」の順番を、決して間違えないこと。

この正しい理解こそが、皆様を、安全で、後悔のない、最高の家づくりへと導く、全ての始まりなのです。

次の章では、いよいよ、市場に溢れる制震ダンパーの中から、真に「損傷防止」という目的に貢献してくれる製品を、どのように見抜けば良いのか、その具体的な「選択眼」について、お話ししていきます。

章の概要:前章では、「耐震」と「制震」が、それぞれ「倒壊防止」と「損傷防止」という、全く異なる目的を持つことを、役割分担の鉄則としてお話ししました。

この章では、その「損傷防止」という目的を達成するために、市場に溢れる制震ダンパーの中から、どのような製品を選ぶべきか、その最も本質的で、そして最も重要な「選択基準」に迫ります。

その基準とは、ただ一つ、「そのダンパーは、家の損傷が始まる『前』に効くのか、それとも『後』に効くのか」です。

この章では、まず木造住宅が「痛み」を感じ始める瞬間を科学的に解説し、その上で、2つのタイプのダンパーがもたらす決定的な結果の違いを明らかにします。これが、真の制震ダンパー 損傷防止を実現するための、全ての議論の出発点です。

2.1 木造住宅が「痛い」と感じる瞬間 ― 弾性変形と塑性変形

✔ここでのポイント: まず、全ての議論の前提となる、非常に重要な知識を共有します。

それは、木造住宅が、どの程度の揺れ(変形)で、元に戻れない「損傷」を負ってしまうのか、という事実です。

ここでは、「弾性変形」と「塑性変形」という二つのキーワードを用い、家が「無傷」でいられる限界点、すなわち「痛み」を感じ始める瞬間を、分かりやすく解説します。

2.1.1 しなやかな木造住宅が持つ「限界点」

日本の木造住宅は、古来より、柳の木のように、風の力をしなやかに受け流すことで、その構造を維持してきました。

ガチガチに固めるのではなく、ある程度の「変形」を許容することで、外部からのエネルギーを逃がす。

これは、木という素材の特性を活かした、非常に優れた知恵です。

しかし、その「しなやかさ」には、当然ながら、超えてはならない「限界点」が存在します。

皆様、子供の頃、プラスチック製の下敷きで遊んだ記憶はないでしょうか。下敷きを少しだけ曲げても、手を離せば、パチンと元のまっすぐな形に戻りますね。この、力が加わっても、元に戻れる範囲の変形を、建築の世界では「弾性変形(だんせいへんけい)」と呼びます。この段階では、建物はストレスを受けていますが、まだ「無傷」な状態です。私たちは、この領域を「安心領域」と呼んでいます。

では、その下敷きを、さらにぐーっと、力の限り曲げていったらどうなるでしょう。

ある一点を超えた瞬間、下敷きは、もはや元のまっすぐな形には戻らず、ぐにゃりと曲がったままになってしまいます。これが、力が加わった結果、元に戻れない「歪み」が残ってしまう変形、すなわち「塑性変形(そせいへんけい)」です。 この「塑性変形」こそが、木造住宅が、回復不可能な「損傷」を負った瞬間。いわば、建物が「痛い」と感じる、限界点なのです。

2.1.2 損傷が始まる「変形角」という数値

では、その限界点は、一体どのくらいの変形なのでしょうか。

驚かれるかもしれませんが、木造住宅が塑性変形、すなわち損傷を起こし始める変形量は、実は、皆様が想像するよりも、遥かに小さいのです。

構造計算の世界では、建物の変形の度合いを「層間変形角(そうかんへんけいかく)」という数値で表します。

これは、建物の高さに対して、どのくらい傾いたかを示す角度です。

そして、耐震性を担う主要な部材である筋交いや構造用合板は、層間変形角が1/120rad(ラジアン)、角度にして、わずか約0.47度という、極めて僅かな傾きを超えたあたりから、塑性変形、つまり、目には見えない内部での損傷が始まるとされています。

この事実を踏まえた上で、皆様に、もう一度、問いかけさせてください。

私たちが目指す、真の制震ダンパー 損傷防止とは、一体何でしょうか。

それは、建物がまだ「安心領域」である弾性変形の段階で、ダンパーが素早く働き、そもそも、この「1/120」という、痛みを感じ始める限界点を超えさせないようにすることではないでしょうか。

この問いに対する答えこそが、数ある制震ダンパーの選び方**における、最も本質的な羅針盤となるのです。

2.2 「損傷後」に効くダンパー ― 主に倒壊防止を目的とした製品

✔ここでのポイント:

市場に存在する制震ダンパーの中には、建物がすでに「損傷」を負い始めてから、その効果を発揮するように設計された製品が少なくありません。このセクションでは、そのタイプのダンパーの特徴と、その真の目的が、実は「損傷防止」ではなく、最後の「倒壊防止」にあるという事実を解説します。

2.2.1 家が悲鳴を上げてから、ようやく仕事を始める

世の中にある、全ての制震ダンパーが、先ほどお話しした「1/120」という、ごく僅かな変形の段階から、仕事をしてくれるわけではありません。

むしろ、市場には、建物がすでに塑性変形、すなわち「損傷」の領域に足を踏み入れ、大きく揺れ始めてから、ようやく、その性能を発揮し始めるように設計された製品が、数多く存在します。

これらのダンパーは、比較的「硬く」作られているものが多く、小さな揺れの段階では、ほとんど変形(仕事)をしません。

その間、地震のエネルギーは、建物の構造体が、一身に受け止め続けています。そして、繰り返す揺れによって構造体がダメージを蓄積し、いよいよ耐えきれなくなって、大きく歪み始めた(塑性変形が進行した)段階で、初めて、これらのダンパーが「待ってました」とばかりに、その硬い身体で、最後の抵抗を始めるのです。

2.2.2 その目的は、最後の「砦」

では、なぜ、このような「遅効性」の設計になっているのでしょうか。

その製品の多くが、真の目的を、実は「損傷防止」ではなく、その先にある「倒壊防止」に置いているからです。

「耐震」の役割でもお話ししたように、これは、あくまで、建物が完全に崩壊し、人命が失われるという、最悪の事態だけは避けよう、という思想です。

家がすでに重傷を負ってしまった後で、最後の砦として機能し、命だけは守る。

もちろん、それも非常に重要な役割です。

しかし、思い出してください。

私たちが目指しているのは、その遥か手前、そもそも家を重傷にさせないこと、すなわち「損傷防止」ではなかったでしょうか。

家が悲鳴を上げてから仕事を始めるダンパーは、その目的を、残念ながら、達成することはできません。

それは、私たちが理想とする、使い方とは、明らかに異なっています。

次の章では、この「損傷後」に効くダンパーに、なぜ「壁倍率」という指標が付与されていることが多いのか、その業界の少し複雑な事情にも、踏み込んでいきます。

2.3 「損傷前」に効くダンパー ― 真の「損傷防止」を目指す製品

✔ここでのポイント:

では、私たちが目指す、真の「損傷防止」を実現してくれるダンパーとは、どのようなものでしょうか。

このセクションでは、その理想的なダンパーが持つべき性能、すなわち「小さな揺れから、即座に、そして確実に仕事をする」という特性について、具体的に解説します。

2.3.1 揺れの「兆候」を捉え、先手を打つ

「損傷後」に効くダンパーとは対照的に、私たちが理想とするのは、建物がまだ無傷である「弾性変形」の、ごく僅かな揺れの段階から、即座に、そして確実に仕事をし始めてくれる、極めて応答性の高いダンパーです。

これらのダンパーは、地震のP波(初期微動)のような、人間がほとんど感じないような、小さな揺れの「兆候」の段階から、すでに内部で静かに動き始めます。

そして、本格的な揺れ(S波)が到達し、建物が傾き始める、まさにその瞬間から、揺れのエネルギーを熱に変える「減衰効果」を発揮し、建物の変形を抑制しようとします。

これは、いわば「予防医療」の考え方です。病気(損傷)になってから、慌てて手術(倒壊防止)をするのではなく、病気の兆候をいち早く察知し、そもそも重症化させないように、先手を打って治療(揺れのエネルギー吸収)を開始するのです。

2.3.2 「安心領域」に、家を留まらせ続ける

この「損傷前」に効くダンパーを設置することによって、私たちは、建物を、常に「弾性変形」の範囲内、すなわち「安心領域」に留まらせ続けることを目指します。

巨大な地震のエネルギーが、建物を「損傷領域」へと引きずり込もうとするのを、ダンパーが、その手前で、常にエネルギーを吸収し続けることで、防波堤のように押し返す。

その結果、たとえ震度6強や7という強烈な揺れに見舞われたとしても、建物が負うダメージは最小限に抑えられ、地震後も、大規模な修繕をすることなく、安心して住み続けることができるのです。

これこそが、私たちが考える、真の「制震ダンパー 損傷防止」です。

そして、この目的を達成できるかどうかは、全て、あなたの家に取り付けるダンパーが、「損傷前」と「損傷後」、どちらの世界の住人であるかにかかっています。

この極めて重要な制震ダンパー 選び方の基準を、どうか、心に刻んでください。次の章では、この選択を誤らせる可能性のある、もう一つの重要なテーマ、「壁倍率」の罠について、詳しく解説していきます。

章の概要:

前章で、私たちは、制震ダンパーの価値を測る最も重要な物差しは、「家の損傷が始まる『前』に効くか、『後』に効くか」である、という結論に至りました。

この章では、その選択を誤らせる可能性のある、業界の専門的な領域に、さらに一歩深く踏み込みます。

それは、一見すると、耐震性能も上がり、非常にお得に聞こえる「壁倍率 制震ダンパー」という存在です。

しかし、その魅力的な響きの裏には、私たちが目指す「損傷防止」という目的を、根底から阻害しかねない、大きな「罠」が潜んでいます。

なぜ、壁倍率を持つダンパーが、「損傷後」に効くタイプになりがちなのか。その構造的な理由を、プロの視点から、忖度なく解説し、皆様が安易な選択によって後悔することのないよう、強く警鐘を鳴らします。

3.1 「壁倍率」とは何か? なぜ制震ダンパーに付いているのか

✔ここでのポイント:

まず、専門用語である「壁倍率」とは一体何かを、分かりやすく解説します。そして、なぜ、本来は揺れを吸収する役割であるはずの「制震ダンパー」に、この「壁倍率」という、耐震性能の指標が付与されている製品が存在するのか。その背景にある、業界の事情と、消費者に訴えかける魅力の正体を明らかにします。

3.1.1 耐力壁の「強さ」を測る物差し

「壁倍率(かべばいりつ)」という言葉を、リノベーション雑誌などでご覧になったことがあるかもしれません。

これは、建築基準法で定められた、耐力壁の「強さ」を示す、一つの指標(スコア)だと思ってください。

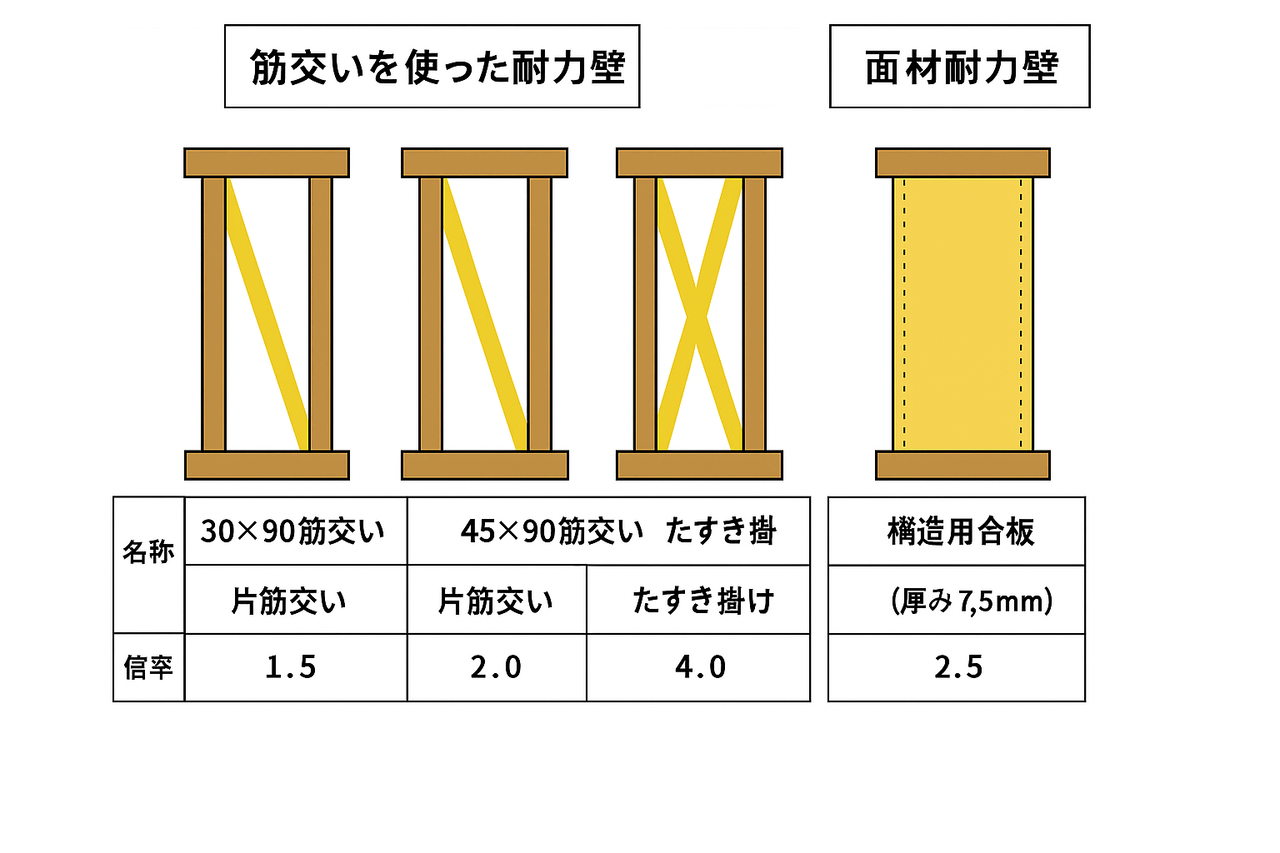

地震の横揺れに抵抗する力を持たない、ただの間仕切り壁の強さを「1」とした場合、その壁が何倍の強さを持つか、ということを表します。例えば、柱の間に斜めに木材(筋交い)を1本入れた壁は「壁倍率2.0」、太い筋交いをクロス(たすき掛け)に入れた壁は「壁倍率4.0」といったように、その仕様によって、強さのスコアが決められています。 耐震設計とは、この壁倍率を持つ耐力壁を、家全体に、どれだけ、そして、どこにバランス良く配置するかを計画する、極めて重要な作業なのです。

3.1.2 「一石二鳥」という、魅力的な響きの裏側

さて、ここからが本題です。市場に流通している制震ダンパーの中には、この「壁倍率」の認定を、国などの公的な機関から取得している製品があります。 製品のカタログには、「このダンパーを設置すれば、揺れを抑える制震の効果と、壁倍率3.0の耐震の効果、その両方が得られます!」といった、魅力的な言葉が並びます。 これをご覧になったお客様が、「一つの製品で、二つの効果が得られるなんて、なんてお得なのかしら」と感じられるのは、ごく自然なことです。耐震補強と制震補強を、同時に、そして効率的に行える。まさに「一石二鳥」の、夢のような製品に思えるかもしれません。

では、なぜ、メーカーは、自社の制震ダンパーに、この「壁倍率」を付けたがるのでしょうか。その背景には、主に、施工業者側の「使いやすさ」という事情があります。耐震性能が不足している住宅において、壁の補強計算をする際に、このダンパーが持つ壁倍率を、耐震性能として算入(カウント)することができてしまうのです。これにより、本来であれば、別に行うべき耐震補強工事の一部を省略でき、計算の手間も省け、結果として、お客様に「安くて、簡単で、効果的ですよ」と、提案しやすくなるのです。 しかし、思い出してください。第1章で、私たちは何を学びましたでしょうか。「耐震」と「制震」は、全く目的の違う技術である、という鉄則です。一つの装置が、全く異なる二つの役割を、同時に、そして完璧にこなすことなど、本当に可能なのでしょうか。この「一石二鳥」という魅力的な言葉の裏にこそ、私たちが警戒すべき、大きな罠が潜んでいるのです。

3.2 壁倍率を持つダンパーが「損傷後」に効く、そのメカニズム

✔ここでのポイント:この章の核心です。なぜ、「壁倍率」を持つことが、「損傷後」に効くという特性に繋がってしまうのか。その物理的、構造的なメカニズムを解説します。「剛性(硬さ)」と「減衰性(しなやかさ)」という、相反する二つの性能を両立させることの矛盾を突き、そのからくりを明らかにします。

3.2.1 「硬さ」と「しなやかさ」という、根本的な矛盾

ここで、極めて重要な、物理学の原則についてお話しします。

「耐震壁」として機能するために、部材に求められる第一の性能は、「剛性(ごうせい)」、すなわち「硬さ」です。

地震の力に対して、できるだけ変形せず、その形を維持しようとする力。これが、耐震の基本です。

一方、「制震ダンパー」として機能するために、装置に求められる第一の性能は、「減衰性(げんすいせい)」、すなわち「しなやかさ」です。地震の力に応じて、適切に変形し、エネルギーを吸収・消費すること。これが、制震の基本です。

お分かりでしょうか。「硬さ(変形しないこと)」と「しなやかさ(変形すること)」。

この二つは、本来、全く正反対の性質であり、一つの部材の中で、同時に、最高の形で両立させることは、物理的に極めて困難なのです。

では、「壁倍率」を持つ制震ダンパーは、この矛盾を、どのように解決(あるいは、ごまかして)いるのでしょうか。

その答えは、「小さな揺れの段階では、『硬さ』を優先し、大きな揺れになって初めて、『しなやかさ』を発揮する」という設計思想にあります。

3.2.2 まず「壁」として働き、限界を超えてから「ダンパー」になる

壁倍率 制震ダンパーは、その認定を取得するために、一定の「硬さ」を持つように設計されています。

そのため、前章で解説した、建物がまだ無傷である「弾性変形」の領域、すなわち、ごく僅かな揺れの段階では、このダンパーは、ほとんど変形しません。

ただの「硬い壁」の一部として、地震の力に抵抗しようと、ひたすら踏ん張っているだけです。

この時、ダンパーは、全く「制震」の仕事をしていないのです。

そして、揺れがさらに大きくなり、建物の変形が「1/120」という損傷の限界点を超え、構造体が「塑性変形」の領域に突入したとします。

つまり、家が、すでに回復不可能な「損傷」を負い始めた瞬間です。

この、建物が限界を超えた段階になって、初めて、壁倍率を持つダンパーは、その「硬さ」の限界を迎え、内部で変形を始め、ようやく「制震装置」としての仕事を開始するのです。

これは、何を意味するでしょうか。

もう、お分かりですね。壁倍率を持つダンパーは、その構造的な宿命として、前章で分類した「損傷後」に効くタイプの製品にならざるを得ないのです。

その第一の役割は、あくまで「耐力壁」として家の倒壊を防ぐことであり、制震ダンパーとしての役割は、家がすでに傷ついた後で、最後の砦として機能する、二番手の役割でしかありません。

これでは、私たちが目指す、真の「制震ダンパー 損傷防止」という目的は、到底、達成することができないのです。

3.3 「損傷防止」が目的ならば、壁倍率は必要ないという私たちの結論

✔ここでのポイント:これまでの議論を踏まえ、私たちプロフェッショナルとしての、明確な結論を提示します。「損傷防止」という、より高いレベルの安全性を目指すのであれば、「壁倍率」という指標は、もはやダンパー選びの基準にはなり得ない。その理由と、私たちが実践する、本来あるべき設計思想を解説します。

3.3.1 目的と手段を、混同してはならない

ここまでお読みいただいた皆様は、きっと、「壁倍率」という言葉が持つ、二面性をご理解いただけたことと思います。

もし、耐震補強の目的が、最低限のコストで、建築基準法が求める耐震性能を、ギリギリでクリアすることであるならば、「壁倍率」を持つ制震ダンパーは、確かに、一つの便利な「手段」となり得るかもしれません。

しかし、もし、皆様が求める目的が、本稿で一貫してお伝えしてきたように、「巨大地震や、繰り返す揺れから、大切な家の“損傷”を防ぎ、その資産価値と、地震後の暮らしを守り抜くこと」であるならば。

その時、「壁倍率」という指標は、もはや、皆様の制震ダンパー 選び方の基準から、きっぱりと外すべきである、と私たちは結論付けます。

なぜなら、「損傷防止」という目的を達成するためには、「損傷前」、すなわち、ごく僅かな揺れの段階から、即座に、そしてしなやかに応答してくれる、専門性の高いダンパーこそが必要だからです。「壁」としての硬い仕事と、「ダンパー」としてのしなやかな仕事。その二つを、一つの装置に、中途半端に兼務させるべきではないのです。

3.3.2 私たちが実践する「役割分担」という設計思想

では、私たちは、どのように考えているのか。 私たちの設計思想は、極めてシンプルです。

それは、「餅は餅屋」、すなわち、それぞれの役割を、その道のプロフェッショナルに、専門的に担ってもらう、という考え方です。

-

耐震(硬さ)の役割 → 耐力壁のプロフェッショナルに任せる まず、家の「硬さ」、すなわち耐震性能は、筋交いや構造用合板といった、「耐力壁」の専門家たちに、責任を持って担ってもらいます。私たちは、制震ダンパーの使い方として、その壁倍率をあてにすることは一切せず、純粋な耐力壁の性能だけで、国の基準を遥かに超える「耐震等級3」という、絶対的な強さを確保します。

-

制震(しなやかさ)の役割 → 制震ダンパーのプロフェッショナルに任せる そして、その強固な耐震構造という土台の上に、初めて、「制震」のプロフェッショナルである、制震ダンパーを配置します。この時、私たちがダンパーに求める性能は、ただ一つ。「壁倍率」のような硬さには一切こだわらず、ただひたすらに、ごく僅かな揺れから、しなやかに応答し、エネルギーを吸収してくれること。

「耐震」と「制震」。それぞれの役割を、決して混同せず、それぞれのプロに、その能力を100%発揮してもらう。

この、当たり前でありながら、多くの現場で見過ごされがちな「役割分担」の徹底こそが、真に価値ある耐震 制震の役割分担を実現するための、唯一の道であると、私たちは確信しています。 次の章では、いよいよ、この思想に基づいて、私たちが、具体的にどのような基準で、ダンパーを選び、使っているのか、その「選び方」と「使い方」の核心に、さらに迫ってまいります。

章の概要:これまでの章で、私たちは、制震ダンパーの役割は「損傷防止」にあり、そのためには「損傷前」に効く製品を選ぶべきであること、そして「壁倍率」という指標の罠について、深く学んできました。

皆様の中には、ご自身の家を守るための、確かな「眼」が養われつつあることと思います。この最終章では、その知識を、具体的な行動へと結びつけるための、総仕上げです。

私たちプロフェッショナルが、数ある製品の中から、真に「損傷防止」を実現するために、どのような基準で「制震ダンパー 選び方」を行い、そして、その選んだ最高の道具の価値を100%引き出すために、どのように「制震ダンパー 使い方」を計画するのか。

その具体的な最終条件を、余すところなく提示します。製品の性能を見極める眼と、その効果を最大化する計画力。この両輪が揃って初めて、「最強の耐震+賢い制震」という、理想の組み合わせは完成するのです。

4.1 プロが選ぶダンパーの3大条件 ― ①微小変形への応答性 ②耐久性 ③多様な揺れへの対応力

✔ここでのポイント:

まず、プロの「選び方」の核心である、制震ダンパーが満たすべき「3つの絶対条件」を提示します。

①家の損傷が始まる前の、ごく僅かな揺れに反応できるか。

②壁の中で、この先何十年も性能を維持できるか。

③予測不可能な、様々な周期の揺れに対応できるか。

この3つの物差しを持つことで、皆様は、メーカーの宣伝文句に惑わされず、製品の本質的な価値を見抜くことができるようになります。

4.1.1 第一条件:微小変形への応答性 ― 損傷が始まる前に、仕事をするか

私たちが、制震ダンパーの選び方において、最も重要視し、絶対に譲れない第一の条件。

それは、第2章で詳しく解説した、「家の損傷が始まる前の、ごく僅かな変形から、確実に作動すること」です。

思い出してください。木造住宅の構造体が、元に戻れない「損傷」を負い始めるのは、層間変形角が「1/120」という、極めて僅かな傾きの瞬間です。

私たちの目的は、そもそも、この危険な領域に家を到達させないことです。

そのためには、ダンパーが、この「1/120」よりも、遥かに手前の、ごくごく小さな揺れの段階から、即座に、そして敏感に応答し、地震のエネルギーを吸収し始めてくれる必要があります。

それは、例えるなら、最新の自動ブレーキを搭載した車のようなものです。

障害物との衝突が予測された瞬間に、人間の反応よりも速く、システムがブレーキをかけ始める。

だからこそ、事故(損傷)を未然に防ぐことができるのです。衝突してから作動するブレーキに、意味はありません。

この「微小変形への応答性」こそが、そのダンパーが、真に制震ダンパー 損傷防止という目的のために作られているのか、それとも、倒壊防止という、別の目的を主眼に置いているのかを見分ける、最も重要な試金石となります。

4.1.2 第二条件:耐久性 ― 壁の中で、静かに、永続的に家を守れるか

制震ダンパーは、一度、壁の中に設置してしまえば、リフォームでもしない限り、二度とその姿を見ることはありません。

皆様の目に触れることのない場所で、この先、30年、50年、あるいはそれ以上、黙々と、しかし確実に、家を守り続けなければならない、極めて重要な部品です。 そのため、私たちが課す第二の条件は、「過酷な環境下で、長期にわたって、その性能を維持し続けられる、圧倒的な耐久性」です。

私たちは、製品を選定する際、その製品が、どのような耐久試験をクリアしているかを、厳しくチェックします。

例えば、何百万回もの往復運動を繰り返しても、性能が劣化しないか。真夏の壁の中の高温や、真冬の氷点下といった、厳しい温度変化に、その性能が左右されることはないか。湿気による錆や、経年による材質の変化は、どの程度考慮されているか。

特に、材質によっては、この耐久性に大きな差が出ることがあります。例えば、ゴム系のダンパーは、その特性上、温度による硬さの変化や、経年劣化という課題を、どうしても抱えがちです。もちろん、最近では、それらの弱点を克服した、非常に優れた製品も開発されていますが、その性能は、製品の品質に大きく依存します。 壁の中の見えない部分だからこそ、私たちは、一切の妥協を許しません。目先のコストよりも、この先半世紀以上にわたって、ご家族の安全を静かに支え続けることができるという、確かな信頼性を、何よりも優先します。

4.1.3 第三条件:多様な揺れへの対応力 ― どんな敵にも、同じように戦えるか

地震の揺れは、決して、毎回同じではありません。阪神・淡路大震災のように、都市の直下で発生する、ガタガタと小刻みで周期の短い揺れもあれば、東日本大震災の時に、高層ビルを大きく揺らしたような、ゆーらゆーらと、周期の長い揺れもあります。 私たちが求める第三の条件。それは、「予測不可能な、あらゆる周期の揺れに対して、常に安定した性能を発揮できる、高い対応力」です。

これは、少し専門的な話になりますが、「速度依存性」という言葉で説明できます。

ダンパーの中には、ピストンなどが動く「速度」によって、発揮できる抵抗力(減衰力)が変わってしまう製品があります。速い揺れには強いが、ゆっくりした揺れには弱い、あるいはその逆、といった特性です。

これでは、もし、苦手なタイプの揺れが来てしまった場合、そのダンパーは、本来の性能を発揮することができません。

私たちが理想とするのは、この「速度依存性」が、極めて低いダンパーです。つまり、ピストンが速く動いても、ゆっくり動いても、ほとんど変わらない、安定したブレーキ力を、常に発揮し続けてくれること。これにより、どのようなタイプの地震が来ても、設計通りの減衰効果を確実に期待でき、繰り返す地震という、最も厄介な敵に対しても、安心して立ち向かうことができるのです。 この3つの条件、「微小変形への応答性」「耐久性」「多様な揺れへの対応力」を、高いレベルで満たすもの。それこそが、プロの制震ダンパー 選び方における、唯一の正解なのです。

4.2 最強の道具を、最高の布陣へ ― 構造計算に基づいた、最適な配置計画

✔ここでのポイント: 最高の性能を持つダンパーを選んだとしても、それだけでは片手落ちです。このセクションでは、その最高の道具の性能を100%引き出すための、もう一つの重要な要素、「使い方」、すなわち、科学的な構造計算に基づいた、最適な「配置計画」の重要性を解説します。

4.2.1 最高のGKも、ポジションが間違っていれば失点する

最高の性能を持つ、理想的な制震ダンパーを選び出すことができたとしましょう。

これで、もう安心でしょうか。 答えは、断じて「ノー」です。

なぜなら、どんなに優れた道具も、それを置くべき場所、使うべき場所が間違っていれば、全く意味をなさないからです。

サッカーで例えるなら、世界最高のゴールキーパーと契約できたとしても、その選手を、フォワードのポジションで起用する監督はいないでしょう。彼の能力が最大限に発揮されるのは、ゴールマウスの前だけです。

制震ダンパーも、これと全く同じです。家のどこに、どれだけの地震の力が集中し、どこが最も大きく変形しようとするのか。その「急所」とも言える場所を正確に見極め、そこに、最高のゴールキーパーであるダンパーを配置して初めて、私たちは、地震の揺れという強烈なシュートを、確実に防ぐことができるのです。

4.2.2 家の「急所」を、科学の眼で見つけ出す

では、その「急所」は、どこにあるのでしょうか。

それは、大工の「勘」や「経験」だけで、見つけ出せるものではありません。

なぜなら、それは、家の形状、壁の配置、重さのバランスなど、無数の要因が複雑に絡み合った結果、一棟一棟、全く異なる場所に現れるからです。

この、目には見えない「力の流れ」や「変形の集中点」を、正確に可視化するための唯一の手段。

それが、「限界耐力計算」に代表される、高度な構造計算です。

私たちは、リフォームの計画段階で、まず、お住まいの現状の図面を基に、コンピューター上に、3Dの構造モデルを構築します。

そして、そのモデルに、建築基準法が想定する1.5倍の力(耐震等級3で想定する力)を持つ、巨大な地震の揺れを、仮想的に加えます。

すると、コンピューターは、その瞬間に、家のどこに、どのくらいの力が集中し、どの部分が、どの程度変形しようとするのかを、色分けされた図などで、明確に示してくれます。

赤く表示される部分ほど、大きな力がかかっている「急所」です。 私たちは、この科学的なシミュレーション結果に基づいて、「この急所には、この強さのダンパーを、この向きで配置する」という、最も効果的な制震ダンパー 使い方、すなわち「最高の布陣」を、緻密に計画していくのです。

最高の道具(ダンパー)を、科学の眼(構造計算)で見つけ出した、最高のポジションに配置する。この、「選び方」と「使い方」の両輪が揃って初めて、真に価値のある耐震金物 補強工事は、完成するのです。

4.3【コラム】なぜ私たちは、特定のオイルダンパーを推奨するのか

✔ここでのポイント:最後に、コラムとして、これまでの議論の、一つの具体的な結論をお示しします。私たちが、なぜ数あるダンパーの中から、特に「高性能なオイルダンパー」を、お客様に推奨することが多いのか。その理由を、本章で解説した「プロが選ぶ3大条件」と照らし合わせながら、具体的にお話しします。

4.3.1 私たちの「答え」は、3つの条件から導き出される

ここまで、プロが制震ダンパーを選ぶための、3つの絶対条件について、詳しくお話ししてきました。

①微小変形への応答性

②耐久性

③多様な揺れへの対応力

この3つの厳しい条件を、最も高いレベルで、そして、最もバランス良く満たしてくれるのは、一体、どのタイプのダンパーなのでしょうか。

私たちが増改築ドットコムとして、500棟以上の木造住宅の性能向上リノベーションに携わってきた経験と、数多くの製品を比較検討してきた結果から導き出した、現時点での「最適解」。それが、「高性能なオイルダンパー」です。

-

①微小変形への応答性: 高性能なオイルダンパーは、自動車の高級なショックアブソーバーが、路面の僅かな凹凸にも滑らかに反応するように、極めて小さな揺れの段階から、即座に、そしてスムーズに減衰力を発揮します。これは、家の損傷防止という、私たちの第一の目的を達成する上で、最も重要な性能です。

-

②耐久性: 自動車部品として培われた、その圧倒的な耐久性は、住宅用ダンパーにも活かされています。高品質な製品は、数百万回という過酷な作動試験をクリアし、温度変化にも強く、60年以上にわたって、その性能がほとんど変わらないことが、公的な試験でも証明されています。メンテナンスフリーで、長期にわたる安心をご提供できます。

-

③多様な揺れへの対応力: そして、高性能なオイルダンパーは、その内部構造の工夫により、「速度依存性」が極めて低く設計されています。つまり、地震の揺れの速さに関わらず、常に安定したブレーキ力を発揮してくれるのです。これは、予測不可能な繰り返す地震に対して、絶大な信頼性をもたらします。

もちろん、ゴムダンパーや鋼材ダンパーの中にも、素晴らしい製品はたくさんあります。し我々もあらゆるダンパーを採用してまいりました。しかし、こと「木造住宅の損傷防止」という、極めて繊細で、そして高いレベルの性能が求められる目的においては、このオイルダンパーが持つ、総合的なバランスの良さが、現時点では、最も私たちの理想に近い、と判断しています。

これは、特定のメーカーを宣伝する意図では、決してありません。

私たちが、プロとして、お客様の未来に対して、最も誠実で、そして最も合理的であると信じる「答え」を、正直にお伝えしているに過ぎないのです。 次の終章では、これら全ての議論の、最終的なまとめに入ります。

章の概要:この長く、そして専門的な旅も、いよいよ、その終着点を迎えます。最後に、この記事の最も重要な結論を、皆様の未来への道標として、改めてお伝えします。最強の耐震性能という揺るぎない土台の上に、真に「損傷防止」に貢献する制震ダンパーを、科学的根拠に基づいた「正しい使い方」で設置すること。この一連の、決して省略することのできないプロセスこそが、皆様の家の未来を、業者から与えられる漠然とした「安心」から、ご自身で掴み取る、揺るぎない「確信」へと変える、唯一の道であることを、ここに宣言します。

終章.1 私たちが辿り着いた、唯一の答え

✔ここでのポイント: これまで解説してきた、役割分担の鉄則、作動タイミングの重要性、壁倍率の罠、そしてプロの選び方。これら全ての議論を集約し、私たちが500棟以上の経験の末に辿り着いた、木造住宅における「損傷防止」を達成するための、唯一無二の「答え」を、明確な言葉で提示します。

終章.1.1 複雑な議論の先にある、シンプルな結論

ここまで、本当に長い道のりにお付き合いいただき、誠にありがとうございました。

私たちは、耐震 制震 役割の違いという基本原則から始まり、ダンパーが「損傷前」に効くことの重要性、壁倍率 制震ダンパーの危険な誤解、そしてプロの制震ダンパー 選び方における3つの絶対条件まで、極めて専門的な領域へと、深く踏み込んできました。

複雑な議論の連続に、少し頭が疲れてしまった、という方もいらっしゃるかもしれません。しかし、ご安心ください。

これら全ての論理的な道のりは、最終的に、一つの、驚くほどシンプルで、そして力強い「答え」へと繋がっています。

私たちが、1世紀以上にわたる歴史と、500棟を超える木造改修の経験の果てに辿り着いた、現代の木造住宅リノベーションにおいて、真に「損傷防止」を達成するための、唯一無二の正解。それは、以下の「三位一体の方程式」です。

【方程式の第一項:絶対的な土台】

まず、何をおいても、「耐震等級3(構造評点1.5以上)」という、現行基準における最高レベルの耐震性能を、純粋な耐力壁の性能だけで確保すること。

【方程式の第二項:最適な道具】

次に、その強固な土台の上に、「家の損傷が始まる前の、ごく僅かな揺れから確実に作動する」という特性を持った、高性能な制震ダンパー(私たちの経験では、高性能オイルダンパーが最適)を、付加価値として追加すること。

【方程式の第三項:科学的な運用】

そして、その最適な道具を、「限界耐力計算などの、高度な構造計算」という科学的な根拠に基づいて、家全体の力の流れを読み解き、最も効果的な場所に、最適な本数だけ配置すること。

この三つの項は、どれか一つでも「ゼロ」であれば、その答え(得られる安全性)もまた「ゼロ」になってしまう、不可分な関係にあります。

最高のダンパーも、土台が弱ければ意味がない。最高の土台も、ダンパーの配置が間違っていれば、その真価を発揮できない。この、当たり前でありながら、最も重要な原則を、どうか、忘れないでください。

終章.2 「使い方」を支える、構造計算という科学の眼

✔ここでのポイント: 上記の方程式の中でも、プロの仕事とそうでない仕事を分ける、最も決定的な違いは何か。それは、「科学的な根拠」の有無です。このセクションでは、なぜ、私たちの制震ダンパー 使い方が、常に「構造計算」という科学の眼によって支えられているのか、その重要性を改めて強調します。

終章.2.1 私たちの「大丈夫」は、科学です

先ほどの方程式の中でも、特に、第三項の「科学的な運用」、すなわち構造計算の有無こそが、皆様がリフォーム会社を選ぶ際に、その会社の技術力と誠実さを見極めるための、最も重要なリトマス試験紙となります。

なぜなら、最高の制震ダンパーを選び、最高の耐震性能という役割分担を計画したとしても、その最後の「配置計画」が、もし「長年の勘」や「経験則」といった、曖昧な基準で行われていたとしたら、その効果は、全く保証されないからです。

家のどこに地震の力が集中するのかは、一棟一棟、全て異なります。それを正確に予測できるのは、もはや人間の頭脳ではなく、コンピューターによる緻密なシミュレーションだけです。 私たちが増改築ドットコムの仕事において、一棟一棟、必ず詳細な構造計算を行い、その分厚い報告書をお客様にご提示するのは、それが、私たちの仕事の品質を証明する、唯一の客観的な「証拠」だからです。

私たちが、お客様に「この計画で、大丈夫です」と申し上げるとき。

その言葉の裏には、この膨大な量のデータと、科学的なシミュレーションの裏付けがあります。

それは、単なる精神論としての「大丈夫」ではありません。私たちの「大丈夫」は、科学なのです。

終章.2.2 証拠を求め、対話することの重要性

ですから、皆様には、ぜひ、業者との打ち合わせの際に、「なぜ、その場所に、その本数のダンパーが必要なのですか?その科学的な根拠となる、構造計算の結果を見せていただけますか?」と、問いかけていただきたいのです。

その問いに対して、明確なデータと共に、分かりやすく説明してくれる業者。

それこそが、皆様が信頼に値する、本物のパートナーです。

真の制震ダンパー 損傷防止とは、このように、科学の眼によって、その全てのプロセスが、徹底的に管理されて初めて、実現するものなのです。

終章.3 あなたのリフォームは「安心」か、それとも「確信」か

✔ここでのポイント:最後に、この長い記事を通じて、皆様が手に入れた知識の、本当の価値についてお話しします。それは、業者から与えられる漠然とした「安心」ではなく、自らの知識で選び取ったという、揺るぎない「確信」を、皆様にもたらすものである、というメッセージで、この物語を締めくくります。

終章.3.1 「安心」と「確信」の、決定的な違い

この長い、そして、時に難解な記事を、ここまで読み進めてくださった皆様に、心からの敬意と、感謝を申し上げます。

皆様が、この旅を通じて手に入れたもの。

それは、単なる制震ダンパーに関する知識だけではないはずです。

それは、「安心」と「確信」の違いを知る、ということだと、私は信じています。

「安心」とは、「きっと、大丈夫だろう」という、どこか他者から与えられた、受動的な感覚です。

有名なメーカーの製品だから、営業担当者が「大丈夫」と言ったから。その根拠は、自分の中にはありません。

だからこそ、少しでも不安な情報を見聞きすると、その「安心」は、簡単に揺らいでしまいます。

一方、「確信」とは、「これで、大丈夫だ」という、自らの知識と判断に基づいて、内側から湧き上がってくる、能動的で、そして揺るぎない自信です。

なぜ、耐震等級3が必要なのか。なぜ、損傷前に効くダンパーを選ぶべきなのか。なぜ、構造計算が不可欠なのか。

その全ての「なぜ」に、皆様は、ご自身の言葉で答えられるはずです。

だからこそ、その判断は、誰にも揺るがすことができません。

終章.3.2 最高の未来を、その手に

私たちが、この性能向上リノベーションという仕事を通じて、お客様にご提供したい、本当の価値。

それは、まさに、この「確信」です。

ただ、私たちが「安全な家ですよ」と申し上げることによる「安心」ではなく、お客様ご自身が、その安全性の、全ての根拠を理解し、納得し、そして、自ら選び取ったという、揺るぎない「確信」を、手に入れていただくこと。

その「確信」こそが、日々の暮らしに、本当の意味での平穏をもたらし、万が一の災害の際にも、ご家族の心を支える、何物にも代えがたい、生涯の財産となると、私たちは信じています。

この長い物語が、皆様の、そしてご家族の、最高の未来を築くための一助となることを、心から願っております。 あなたのリフォームは、「安心」ですか、それとも「確信」ですか。 私たちは、いつでも、その「確信」を、皆様と共に築き上げる準備ができています。

>>次は『リノベーションの壁倍率計画:面材耐力壁「ノボパン」と剛床工法で実現する“三位一体”の耐震補強』へ進む

耐震で失敗しない為の

『耐震補強リフォーム工事 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの耐震改修知見を網羅!

耐震補強リフォーム工事をする前に必ず読んでください!

耐震補強リフォーム工事完全ガイドは6部構成(診断編6記事・治療編11記事・技術編5記事・計画編4記事・実践難関編5記事・最終決断編4記事・エピローグ1記事)の全32話構成で、耐震補強リフォーム工事に必要な全知識を網羅的に解説します。500棟以上の知見を凝縮した他とは一線を画する深い内容としました。

読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

【耐震補強リフォーム工事完全ガイド】

第1部:【診断編】我が家の“カルテ”を読み解き、真実と向き合う

診断編の役割とコンセプト: 皆さんの漠然とした「家への耐震不安」に寄り添い、その正体を突き止めるための「診断」に特化したパートです。地震の歴史からご自宅の築年数が持つ意味を学び、耐震性の客観的な物差しを知り、そしてプロの診断技術の深淵に触れることで、読者の不安を「解決すべき具体的な課題」へと転換させます。すべての治療は、正確な診断から始まります。

記事(全6本):

➡️ あなたの家が生まれた時代:旧耐震・81-00住宅・2000年基準、それぞれの「常識」と「弱点」

➡️ 我が家の体力測定:耐震性の“三位一体”「評点・偏心率・N値」とは何か

➡️ 耐震診断の全貌:費用・流れ・依頼先は?プロが教える診断結果の正しい読み解き方

➡️ 究極の診断法「スケルトンリフォーム」。なぜ私たちは壁を剥がし、家の“素顔”と向き合うのか

➡️ 壁の中に潜む時限爆弾:見えない木材の腐食とシロアリが、あなたの家の体力を奪っている

第2部:【治療編】築年数別の最適解。“三位一体”を取り戻す構造外科手術

治療編の役割とコンセプト: このガイドの技術的な核心です。第1部で明らかになった家の“カルテ”に基づき、それぞれの時代が抱える固有の病巣に対する、具体的な「治療計画=補強工事」を詳述します。旧耐震の宿命である基礎補強から、81-00住宅のバランス修正、そして現代住宅の損傷防止まで。プロが執刀する「構造外科手術」の全貌を、豊富な経験に基づいて解説します。

記事(全11本):

➡️ 【旧耐震の宿命】なぜ「基礎補強」なくして、評点1.5(強度)は絶対に不可能なのか

➡️ 【旧耐震の治療法】無筋基礎を蘇らせる「基礎補強工事」と、骨格を再構築する「壁量・金物」計画

➡️ 【81-00住宅の落とし穴】「新耐震なのに倒壊」の衝撃。過渡期の家に潜む“バランス”と“結束力”の罠

➡️ 【81-00住宅の治療法】偏りを正し、骨格を繋ぐ。あなたの家を“本物の新耐震”にする補強工事

➡️ 【2000年基準以降の課題】「倒壊はしないが、住めなくなる」という現実

➡️ 【次世代の備え】絶対的な耐震性能の上にこそ。「制震」がもたらす“損傷防止”という価値

➡️ 柱の抜けを防ぐ生命線「N値計算」:500棟の経験が明かす、本当に意味のある耐震金物補強の全貌

第3部:【技術編】「本物の強さ」を構築する、専門医の外科手術

計画編の役割とコンセプト: 家の“健康”を取り戻すための、具体的な「手術(工事)」の全貌を解説する、応用技術の核心部です。耐震・制震・免震といった基本的な考え方の違いから、家の骨格を自在に操り、理想の空間と絶対的な安全を両立させるための、高度な専門技術まで。私たちが持つ「技術の引き出し」のすべてを、ここに開示します。

記事(全5本):

➡️ 「耐震」「制震」「免震」の違いとは?それぞれのメリット・デメリットをプロが徹底比較

➡️ 【最重要】「制震」は耐震の“代わり”ではない。損傷を防ぐための制震ダンパー“正しい使い方”

➡️ リノベーションの壁倍率計画:面材耐力壁「ノボパン」と剛床工法で実現する“三位一体”の耐震補強

➡️ 大空間リビングの夢を叶える「柱抜き・梁補強」。構造とデザインを両立させる匠の技

➡️ リフォームで「耐震等級3」は取得できるのか?その方法と費用、そして本当の価値

第4部:【計画編】見えざる壁を乗り越える。法規と費用を味方につける航海術

計画編の役割とコンセプト: どんなに優れた治療計画も、現実の壁を乗り越えなければ絵に描いた餅です。このパートでは、リフォーム計画を阻む二大障壁である「法規」と「費用」に正面から向き合い、それらを敵ではなく「味方」につけるための、具体的な航海術を授けます。2025年法改正、補助金、コストコントロール。プロの知恵で、計画実現への確かな道筋を照らします。

記事(全4本):

➡️ 【2025年法改正】建築確認申請を“賢く回避”する、性能向上リノベーションの戦略的計画術

➡️ 検査済証なき家、再建築不可物件の再生シナリオ:法的制約の中で命を守るための現実解

➡️ 【費用全貌】モデルケースで見る耐震リフォーム工事のリアルな費用と、賢いコストダウン術

➡️ 【最新版】耐震リフォーム補助金・減税制度フル活用マニュアル

第5部:【実践・難関編】500棟の軌跡。どんな家も、決して諦めない

実践・難関編の役割とコンセプト: このガイドの、増改築.com®の真骨頂。他社が匙を投げるような、極めて困難な状況を、いかにして克服してきたか。その具体的な「臨床報告」を通じて、私たちの圧倒的な技術力と、決して諦めない情熱を証明します。これは、単なる事例紹介ではなく、困難な状況にある読者にとっての、希望の灯火となるパートです。

記事(全5本):

➡️ 【難関事例①:傾き】家が傾いている…その絶望を希望に変える「ジャッキアップ工事」という選択

➡️ 【難関事例②:狭小地】隣家との距離20cm!絶望的な状況を打破する「裏打ち工法」とは

➡️ 【難関事例③:車庫】ビルトインガレージの弱点を克服し、評点1.5以上を達成する構造計画

➡️ 【難関事例④:無基礎】「この家には、基礎がありません」。絶望の宣告から始まった、奇跡の再生工事

➡️ 【最終方程式】「最強の耐震」×「最高の断熱」=家族の健康と資産価値の最大化

第6部:【最終決断編】最高の未来を手に入れるための、最後の選択

最終決断編の役割とコンセプト: 最高の未来を実現するための、最も重要な「パートナー選び」に焦点を当てます。技術論から一歩進み、読者が自らの価値観で、後悔のない、そして最高の決断を下せるよう、その思考を整理し、力強く後押しします。

記事(全4本):

➡️ 耐震リフォーム業者選び、9つの最終チェックリスト:「三位一体」と「制震の役割」を語れるか

➡️ なぜ、大手ハウスメーカーは木造リノベーションが不得意なのか?業界の構造的真実

➡️ セカンドオピニオンのススメ:あなたの家の診断書、私たちにも見せてください

➡️『【最終結論】500棟の経験が導き出した、後悔しない家づくりの“絶対法則”』へ

終章:エピローグ ~100年先も、この家で~

終章の役割とコンセプト: 物語を締めくくり、技術や知識を超えた、私たちの「想い」を伝えます。なぜ、私たちがこの仕事に人生を懸けているのか。その哲学に触れていただくことで、読者との間に、深い共感と、未来へと続く信頼関係を築きます。

記事(全1本):

➡️ 【特別寄稿】耐震とは、文化を未来へ繋ぐこと。四代目として。

断熱リフォームで失敗しない為の『断熱リフォーム 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの断熱改修知見を網羅!

断熱リフォームをする前に必ず読んでください!

何から読めばいいかわからない方は総合案内よりお進みください。

導入編2記事・基礎知識編3記事・部位別実践編4記事・特殊ケース攻略編2記事・計画実行編5記事の全16話構成で、断熱リフォームに必要な全知識をを網羅的に解説します。読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

< この記事の著者情報 >

ハイウィル株式会社 四代目社長

1976年生まれ 東京都出身。

【経歴】

家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。

中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。

この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。 TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。その後、工務店で主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを大工職人として施工、管理者として管理。

2003年に独立し 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる戸建てフルリフォームを150棟、営業、施工管理に従事。

2008年家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。

250棟の木造改修の営業、施工管理に従事。

2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級4」への推進を目指し、 自身の通算500棟を超える木造フルリフォーム・リノベーション経験の集大成として、性能向上に特化した日本初の木造フルリオーム&リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン。

このページを読んだ方は下記のコンテンツも読んでいます。

フルリフォーム(全面リフォーム)で最も大切なのは「断熱」と「耐震」です。性能向上を第一に考え、末永く安心して住める快適な住まいを目指しましょう。

戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。

一戸建て家のリフォームに関することを

お気軽にお問合せください

よくあるご質問

- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・

- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・

- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。

あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。

営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。

※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。

※現在大変込み合っております。ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。

※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。

図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。

営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)