戸建フルリフォームなら「増改築.com®」TOP >耐震補強リフォーム工事 完全ガイド>究極の診断法「スケルトンリフォーム」。なぜ私たちは壁を剥がし、家の“素顔”と向き合うのか

更新日:2025/07/30

究極の診断法「スケルトンリフォーム」。なぜ私たちは壁を剥がし、家の“素顔”と向き合うのか

【耐震ガイド5/32】「図面通り」の家は無い。壁を剥がして初めてわかる不都合な真実」

✔ここでの概要: これまで解説してきた耐震診断(非破壊調査)の重要性を認めつつも、その“カルテ”が持つ限界を提示します。名医がレントゲン写真だけを信じずに、より精密な検査を求めるように、家の真実を知るためには、もう一歩踏み込む必要があるという、強い問題提起を行います。

はじめに:名医は、レントゲン写真(非破壊調査)だけを決して信じない

500棟以上の木造住宅の再生に携わってきた専門医(プロ)として、なぜ私たちが耐震診断という「カルテ」だけでは満足しないのか、その理由を語ります。家の本当の健康状態は、その“体内”を直接見ることでしか分からないという、究極の診断法への序章です。

これまでの章で、私たちは「耐震診断」という、あなたの家の健康状態を知るための、極めて重要な“人間ドック”についてお話ししてきました。その診断結果、いわば家の“カルテ”は、ご自宅の耐震性を客観的な数値で把握し、治療計画を立てるための、不可欠な第一歩です。しかし、もし、あなたがご自身の命を預ける執刀医が、一枚のレントゲン写真だけを見て、「よし、手術を始めましょう」と言い出したら、あなたはその医師を、心から信頼することができるでしょうか。

おそらく、真に経験豊富で、誠実な医師であれば、こう言うはずです。「レントゲン写真では、大まかな状態は分かりました。しかし、本当に正確な治療を行うためには、内視鏡やCTスキャン、MRIなどで、あなたの体の中を、もっと詳しく診せていただく必要があります」と。

実は、家の耐震補強リフォーム工事も、これと全く同じなのです。床下や天井裏から覗き込むだけの非破壊調査は、あくまで家の外側から撮影したレントゲン写真に過ぎません。500棟以上の木造住宅の“外科手術”を執刀してきた専門医として、私は断言します。家の本当の、そして時として残酷な真実は、その壁一枚の向こう側、つまり、実際にメスを入れなければ決して見ることのできない、“体内”にこそ隠されているのです。スケルトンリフォームによる耐震性の確認は、この真実と向き合うための、最も誠実な診断行為に他なりません。

図面という名の「理想」と、壁の中に隠された「現実」との、埋めがたい隔たり

多くのお客様が、ご自宅の設計図面を、まるで聖書のように大切に保管されています。それは、家の骨格がどのように組まれ、どのような強さを持つべきか、その「理想」の姿が描かれた、重要な記録です。私たちも、耐震診断を行う際には、まずこの図面を徹底的に読み込み、計画の基礎とします。

しかし、これもまた、500棟以上の現場が私たちに教えてくれた、厳しい現実なのですが、「図面に描かれていることが、必ずしも、壁の中の現実と一致しているとは限らない」のです。むしろ、一致していることの方が、稀である、とさえ言えます。

なぜ、このようなことが起こるのでしょうか。そこには、悪意のない「現場判断」もあれば、残念ながら、コスト削減や工期短縮を優先した、意図的な「手抜き」も存在します。「この方が収まりが良いだろう」と、図面とは違う位置に柱を立ててしまう。あるいは、図面には描かれているはずの筋交いが、現場の判断で省略されてしまう。これらは、決して特殊な例ではありません。

つまり、非破壊調査によって得られた耐震診断報告書は、この「図面が正しい」という、非常に脆い前提の上に成り立っている可能性があるのです。構造躯体の確認を、図面や非破壊調査だけで終えること。それは、もしかしたら、全くの虚像を相手に、見当違いの治療計画を立てているのと同じことなのかもしれません。

これからお話しするのは、500の家の“素顔”と向き合ってきた、私たちの偽らざる現場の記録です

この章から、私たちは、あなたを、普段は決して見ることのできない、家の「壁の中」の世界へとご案内します。それは、時に目を覆いたくなるような、衝撃的な光景かもしれません。

しかし、それは、私たちが、500棟以上のスケルトンリフォームの現場で、実際に目の当たりにしてきた、一切の脚色のない、偽らざる真実の記録です。

なぜ、私たちは、安易な部分リフォームではなく、壁を剥がすリフォーム、すなわちスケルトンリフォームによる、徹底的な耐震性の検証と補強にこだわるのか。その答えのすべてが、この壁の中にあります。

この章を読み終える時、あなたは「壁一枚」の向こう側にある世界の重みを知ることになります

この章を読み終える頃、あなたは、ごく当たり前に暮らしを隔てていた「壁一枚」というものが、どれほど重い意味を持っているのか、その本当の価値と、そこに潜むリスクの深さを、全く新しい次元で理解されているはずです。そして、なぜ、究極の耐震診断のためには、その壁を一度取り払い、家の“素顔”と向き合う必要があるのか、その理由を、心の底から納得していただけることでしょう。

さあ、準備はよろしいでしょうか。 究極の診断法、「スケルトンリフォーム」の世界へ、ようこそ。

1.1 【プロの断言】500棟やって、図面通りに施工されていた家は、ほぼ一棟も存在しない

✔ここでのポイント:

500棟以上のスケルトンリフォームの現場経験から導き出された、衝撃的ながらも動かぬ事実を提示します。

それは、「設計図面は、あくまで“理想”であり、“現実”ではない」ということです。

この事実を理解することが、なぜ壁を剥がすリフォームによる構造躯体の確認が不可欠なのか、その理由を知るための絶対的な出発点となります。

「我が家には、建築当時のしっかりとした設計図面が残っている。だから、この図面を元にすれば、正確な耐震診断ができるはずだ」。そうお考えになるのは、当然のことです。設計図面は、その家がどのような思想で設計され、どのような部材で、どのように建てられるべきかを示した、いわば「家の憲法」とも言える、極めて重要な書類です。私たちも、耐震補強リフォーム工事の計画を立てる際には、まず、この図面を徹底的に読み込むことから始めます。

しかし、もし、その「憲法」が、実際にはほとんど守られていなかったとしたら、どうでしょうか。

500棟以上の木造住宅を、その骨格が剥き出しになるまで解体し、その“素顔”と向き合い続けてきた専門家として、私は、あなたに、まずこの不都合な真実をお伝えしなければなりません。

「500棟の現場を経験して、設計図面通りに、完璧に施工されていた家は、残念ながら、ほぼ一棟も存在しなかった」という、衝撃的な事実です。

1.1.1 これが、残念ながら日本の木造住宅の現実です

これは、決して、特定の業者が悪質であったとか、特殊な事例を集めたという話ではありません。

むしろ、これこそが、日本の木造住宅、特に、建築基準法の「4号特例」という制度の下で、厳密な構造計算や、詳細な現場検査が義務付けられていなかった時代に建てられた、多くの住宅が抱える、紛れもない「現実」なのです。

図面には、立派な筋交いが描かれている。しかし、壁を剥がしてみると、その筋交いは、なぜか図面とは逆の向きに取り付けられている。これでは、地震の力を受け止めるどころか、かえって破壊を助長しかねません。図面には、柱と土台を繋ぐ、重要な金物の記載がある。しかし、実際には、その金物は存在せず、数本の釘で留められているだけ。

なぜ、このようなことが起こるのでしょうか。それは、見えなくなってしまう壁の中の仕事に対して、「性善説」があまりにも長く、まかり通ってきてしまったからです。この現実を知れば、リノベーションにおける構造確認が、いかに重要であるか、お分かりいただけるはずです。

1.1.2 なぜ、私たちは常に「図面を疑う」ことから診断を始めるのか

だからこそ、私たちの耐震診断は、常に「図面を疑う」ことから始まります。図面は、あくまで、その家が「どうあるべきだったか」という理想の姿を示した、過去の記録です。しかし、私たちが知りたいのは、理想ではなく、「今、現在、どうなっているのか」という、目の前にある現実です。

図面を元に、どんなに精密な構造計算を行っても、その前提となる図面そのものが、現実と異なっていれば、その計算結果は、全く意味のない、砂上の楼閣に過ぎません。スケルトンリフォームによる耐震性の検証が、なぜ究極の診断法なのか。それは、この「図面と現実のギャップ」という、最も根本的で、そして最も危険な不確実性を、完全に排除することができる、唯一の方法だからです。私たちは、図面という過去の記録に敬意を払いつつも、決してそれに依存しません。私たちの診断の拠り所は、常に、現場で、この目で見て、手で触れて確認した、揺るぎない「現物」だけなのです。

1.2 「現場判断」という名の、善意と悪意

✔ここでのポイント:

設計図面と実際の施工が異なってしまう具体的な理由を、「善意の変更」と「悪意の省略」という二つの側面から、生々しい事例と共に解説します。これにより、読者は、施工不良が決して特殊な例ではなく、日本の住宅業界が抱える構造的な問題であることを理解します。

「なぜ、図面通りに家は建っていないのか?」

その答えは、決して一つではありません。そこには、職人の「良かれと思って」という、善意から生まれた変更もあれば、残念ながら、コストや効率を優先した、悪意と呼ぶべき省略も存在します。

500棟の現場は、その両方の実態を、私たちに嫌というほど見せつけてくれました。壁を剥がすリフォームは、この善意と悪意の歴史を、白日の下に晒す行為でもあるのです。

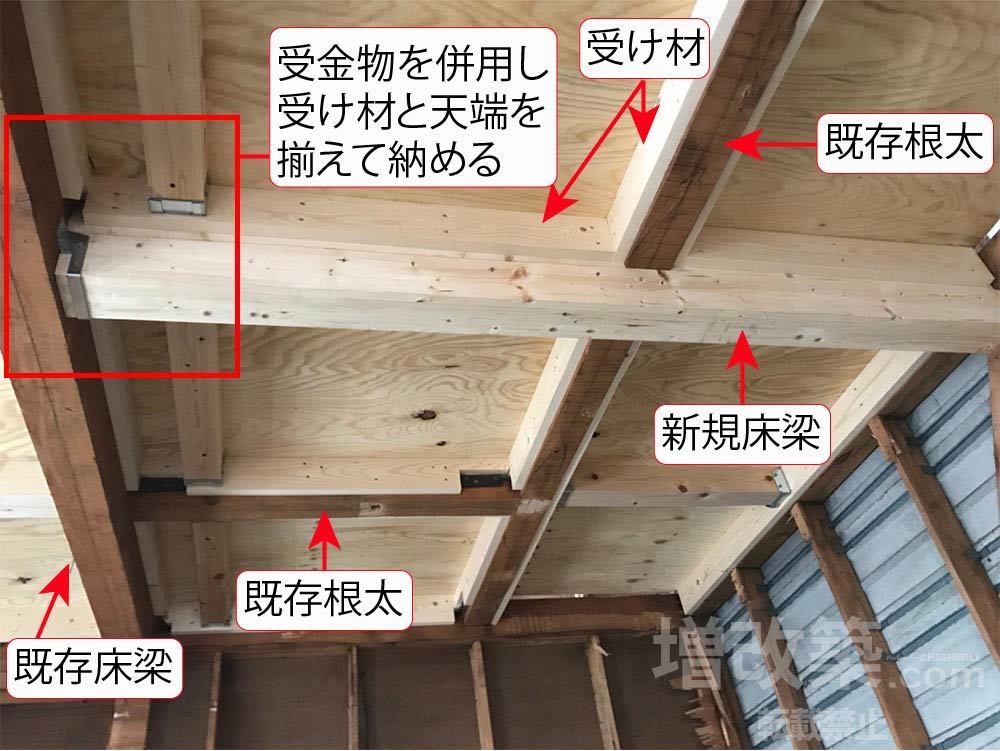

1.2.1 「こっちの⽅が良いだろう」良かれと思って行われた、図面にはない変更

昔ながらの腕の良い大工さんほど、図面を絶対のものとは考えず、現場の状況に合わせて、自らの経験と判断で、より良いと思われる納まりに変更することが、しばしばありました。それは、決して悪いことばかりではありません。図面の不備を、職人の知恵が救ったケースも、確かに存在するでしょう。

しかし、その「良かれと思って」という判断が、構造力学という科学的な視点を欠いていた場合、悲劇が起こります。

例えば、「この柱はない方が、部屋がすっきりして使いやすいだろう」と、安易に柱を一本抜いてしまう。あるいは、「この方が仕事がしやすいから」と、筋交いの向きを図面とは逆に設置してしまう。これらの変更は、職人にとっては、ほんの些細な「現場判断」だったかもしれません。しかし、その小さな判断が、家全体の耐震バランスを大きく崩し、地震時に特定の場所に力を集中させてしまう、致命的な弱点を作り出してしまうのです。

この「善意の変更」が厄介なのは、それが図面に一切記録として残らないことです。

その家の本当の姿は、それを建てた職人の頭の中にしか存在しない。そして、その職人がいなくなれば、真実は永遠に闇の中です。スケルトンリフォームによる構造躯体の確認は、こうした失われた記憶を呼び覚ます、唯一の手段なのです。

1.2.2 500棟のリノベーションで構造確認をしてきたからこそ語れる、驚くべき事例の数々

一方で、悪意としか言いようのない、驚くべき事例も、残念ながら数多く存在します。これらは、500棟の解体を伴う耐震補強工事の現場で、私たちが実際に目の当たりにしてきた、偽らざる現実です。

-

【筋交いの悲劇】: 地震の力を受け流すはずの最も重要な部材である筋交いが、エアコンの配管(スリーブ)を通すために、無慈悲にも切断されている。あるいは、図面には描かれているにもかかわらず、そもそも施工されていない。これでは、家の体幹である筋肉が、意図的に断裂させられているのと同じです。

-

【金物の背信】: 本来、N値計算に基づいて、柱の引き抜き力に耐えうる、国が認めた(大臣認定品)強固な金物を使わなければならない箇所に、ホームセンターで買ってきたような、全く強度の足りない、規格外の金物が使われている。あるいは、ホールダウン金物が、上下逆さまに取り付けられている。これでは、命を繋ぐはずの靭帯が、ただの飾りでしかありません。

-

【耐力壁の虚偽】: 壁の強さを決める「壁倍率」に応じて、構造用合板を留める釘の種類と、その間隔(ピッチ)は、法律で厳密に定められています。しかし、壁を剥がしてみると、その釘の間隔が規定よりもはるかに広かったり、釘がめり込みすぎて合板を破壊していたりと、あまりに杜撰な施工がされている。たった一本の釘の間違いが、計算された壁の強度を、ほぼゼロにしてしまうという、恐るべき事実を、多くの職人は知りません。

これらは、氷山の一角です。そして、これらの時限爆弾は、壁を剥がす以外に、発見する方法は、絶対にないのです。

1.3 部分的なリフォームでは、決して“本当のカルテ”は描けない

✔ここでのポイント:

なぜ、中途半端な部分リフォームでは、家の本当の安全性は確保できないのか。その理由を、「家は一つの生命体である」という視点から解説します。リビングだけを補強しても、隣の和室が崩れれば意味がない。家全体の構造躯体を一体で確認することの絶対的な必要性を訴えかけます。

「リビングをリフォームするついでに、その壁だけ、耐震補強してもらえませんか?」

――そのお気持ちは、よく分かります。しかし、500棟の家の“外科手術”を執刀してきた専門医として、私たちは、そのご要望に、安易に「はい、分かりました」とは、決して言うことができません。なぜなら、家とは、すべての柱、梁、壁が、互いに力を伝え合いながら存在する、一つの生命体だからです。

1.3.1 壁を剥がすリフォームをリビングだけで行った場合、隣の和室の壁の中の真実は、永遠に闇の中

もし、あなたが、リビングの壁だけを剥がし、そこを完璧に補強したとします。それは、素晴らしいことです。しかし、その時、隣の和室の、剥がさなかった壁の中では、一体何が起こっているのでしょうか。そこでは、柱が静かに腐り、筋交いが本来の役割を果たせず、金物が緩んでいるかもしれません。

地震が来た時、家は、全体で一つの箱として、その揺れに抵抗しようとします。その時、極端に強くなったリビングの壁と、弱点の残ったままの和室の壁との間に、力の不均衡が生まれます。

部分的な壁を剥がすリフォームでは、その家の“本当のカルテ”を描くことは、絶対にできません。それは、患者の右手だけを精密検査して、「あなたは健康です」と言っているのと同じ、あまりにも無責任な行為なのです。

1.3.2 なぜ、耐震性を考える上で、家全体を確認することが絶対条件なのか

だからこそ、私たちは、真に責任ある耐震補強リフォーム工事を行うためには、家全体を一つの生命体として捉え、すべての骨格の状態を明らかにする「スケルトンリフォーム」が、最も誠実で、最も確実なアプローチであると確信しています。

リノベーションにおける構造確認は、推測や部分的な情報に基づいて行われるべきではありません。それは、すべての壁の中の「現実」と向き合い、家全体の力のバランスを再設計する、包括的なプロセスであるべきです。

もちろん、スケルトンリフォームは、解体を伴う大掛かりな工事であり、耐震計画も、より高度なものが求められます。しかし、それによって得られる、不確実性を100%排除した「絶対的な安心」は、何物にも代えがたい価値を持つと、私たちは信じています。

次の章では、壁の中に潜む、さらに具体的な“施工不良”という名の時限爆弾について、私たちの現場からの衝撃的な報告をお届けします。

章の概要:

この章は、本稿の核心です。前章で提示した「図面の裏切り」というテーマをさらに深く掘り下げ、実際に壁を剥がすリフォームで明らかになった、具体的な“施工不良”の数々を、500棟以上の経験を持つ専門医の“臨床報告”として、圧倒的なリアリティをもって解説します。

2.1 【筋交いの悲劇】逆向き、欠損、そして存在しない…家の体幹を蝕む致命的な過ち

✔ここでのポイント:

地震の水平力に抵抗する最も重要な部材「筋交い」。その施工がいかに杜撰(ずさん)であるか、具体的な事例を挙げて解説します。図面通りに施工されていない現実を知ることで、読者は解体を伴う耐震補強工事でなければ、真の構造躯体確認は不可能であると理解します。

「我が家の壁の中には、地震に抵抗するための『筋交い』という、斜めの木材がしっかりと入っているはずだ」。そう信じていらっしゃる方は、多いことでしょう。設計図面にも、そのように描かれているはずです。しかし、500棟以上のスケルトンリフォームの現場で、私たちが幾度となく目の当たりにしてきたのは、その信頼を根底から覆す、あまりにも衝撃的な光景でした。家の耐震性を支える、いわば“体幹の筋肉”とも言えるこの筋交いが、その役割を全く果たしていない、あるいは、かえって家の強度を弱めているとすら言える、信じがたい施工の実態。これは、壁を剥がすリフォームを行って初めて白日の下に晒される、日本の木造住宅が抱える、深刻な病巣なのです。

2.1.1 地震の力を受け流すはずの筋交いが、なぜか逆向きに。これでは力を受け止めるどころか、破壊を助長する

木造住宅の筋交いは、地震の揺れによって建物が菱形に変形しようとする力に対し、圧縮される力(圧縮力)と、引っ張られる力(引張力)で抵抗します。そして、木材という性質上、一般的に圧縮力に対して、より強く抵抗するように設計されます。そのため、筋交いには、力がかかった時に「圧縮」側になるか「引張」側になるか、その「向き」が極めて重要となります。

しかし、壁を剥がしてみると、この筋交いが、設計図とは全く逆の向きに取り付けられているケースに、私たちは頻繁に遭遇します。これは、現場の職人が、筋交いの力学的な意味を十分に理解しないまま、ただ「斜めに木材を入れれば良い」という認識で施工してしまった結果です。

向きが逆の筋交いは、地震時に本来想定されていた圧縮力ではなく、引張力を受けることになります。その結果、筋交いを留めている釘や金物が、いとも簡単に引き抜かれ、筋交いはその抵抗力を失ってしまいます。それどころか、本来とは違う壊れ方をすることで、周囲の柱や梁に予期せぬダメージを与え、かえって建物の破壊を助長する凶器と化すことすらあるのです。

リノベーションにおける構造確認とは、単に部材の有無を確認するだけではありません。それが、「正しく」施工されているか。その機能が100%発揮される状態にあるか。そこまで見極めて初めて、本当の意味での診断と言えるのです。

2.1.2 エアコンの配管を通すために、無慈悲に切断された筋交いの無残な姿

そして、さらに信じがたい、しかし、あまりにも頻繁に目にする光景が、**筋交いの「欠損」**です。後からエアコンを設置する際に、その配管(スリーブ)を通すための穴を壁に開ける。その時、壁の中に筋交いがあることに気づかずに、あるいは、気づいていながらも、電気工事業者が、その筋交いを無慈悲にも切断してしまうのです。

家の体幹を支える、最も重要な筋肉が、一本、断裂させられてしまう。その瞬間、その壁は、耐力壁としての性能を、ほぼ完全に失います。にもかかわらず、その事実は、壁紙の下に隠されたまま、誰にも気づかれることはありません。ご家族は、その壁が、もはや地震に対して全くの無力であるとは知らずに、何十年もの間、その家で暮らし続けることになるのです。

スケルトンリフォームで耐震性を確認する際、私たちは、こうした過去のリフォーム履歴が、家の構造にどのような影響を与えているか、という視点を常に持っています。解体を伴う耐震補強工事でなければ、こうした隠された“傷跡”を発見し、治療することは、絶対に不可能なのです。

2.1.3 図面にはあるのに、現場には存在しない。意図的に省略された、あってはならない現実

そして、最も悪質で、あってはならないのが、図面には明確に描かれているはずの筋交いが、そもそも「存在しない」というケースです。これは、もはや施工ミスではありません。コスト削減や工期短縮のために、意図的に省略された、明確な「手抜き工事」です。

「壁の中に隠れて見えなくなる部分だから、少しくらい手を抜いても分からないだろう」。残念ながら、日本の住宅業界には、そうした低い倫理観がまかり通っていた時代がありました。そして、その負の遺産が、今なお、多くの古い木造住宅の中に、時限爆弾のように眠っているのです。

500棟のリノベーションで構造確認をしてきた経験から、私たちが確信していること。それは、「図面は、信じるものではなく、疑うもの」である、ということです。その図面に描かれた理想と、壁の中に隠された現実との間に、どれほどのギャップがあるのか。それを白日の下に晒し、真実の状態から、もう一度、安全な家を再構築していく。それこそが、究極の診断法であるスケルトンリフォームの、本当の価値なのです。

2.2 【金物の背信】偽物、逆さま、規格外…命を繋ぐはずの“靭帯”が機能しない現実

✔ここでのポイント:

家の骨格を結びつけ、耐震性能の「結束力」を司る耐震金物。その施工がいかに杜撰であるか、具体的な事例を挙げて解説します。N値計算に基づかない金物選定や、誤った施工が、いかに家の命取りになるかを理解することで、読者はスケルトンリフォームによる構造躯体確認の重要性を、さらに深く認識します。

家の耐震性を支える“三位一体”のうち、強度(壁)、バランス(偏心)と並んで、生死を分けるほど重要なのが、骨格を繋ぎとめる「結束力」、すなわち耐震金物です。これは、人間で言えば、骨と骨を繋ぐ「靭帯」のようなもの。どれだけ強靭な筋肉と体幹を持っていても、この靭帯が弱ければ、体は簡単にバラバラになってしまいます。

しかし、この最も重要なはずの靭帯が、驚くほど杜撰な状態で放置されている現実を、私たちは500棟以上の解体現場で、嫌というほど目の当たりにしてきました。これは、もはや「施工不良」という言葉では生ぬるい、命に対する「背信行為」と呼ぶべきものです。

2.2.1 N値計算で導き出された引き抜き力に対し、全く強度の足りない金物の設置

前回の記事で、壁が強くなればなるほど、柱には強烈な「引き抜き力」がかかり、その力に抵抗するために、N値計算に基づいた適切な強度の金物を選定する必要がある、と解説しました。

しかし、壁を剥がしてみると、どうでしょうか。本来であれば、10トン以上の引き抜き力に耐える「ホールダウン金物」が設置されていなければならないはずの場所に、申し訳程度の、数百度の力にしか耐えられない「かど金物」が、ちょこんと取り付けられている。あるいは、そもそも金物がなく、数本の釘で留められているだけ。

これは、処方箋に「特効薬が必要だ」と書かれているにもかかわらず、気休めのビタミン剤しか処方されていないのと同じです。大地震が来た時、その柱は、いとも簡単に引き抜かれ、家は一瞬で崩壊へと向かうでしょう。リノベーションにおける構造確認とは、単に金物が「付いているか、付いていないか」を確認するだけでは、全く意味がありません。その金物が、N値計算によって科学的に導き出された、「然るべき強度」を持っているか。そこまで確認して初めて、本当の診断と言えるのです。

2.2.2 上下逆さまに取り付けられ、全く意味をなしていないホールダウン金物

さらに信じがたいのが、せっかく高性能なホールダウン金物が設置されているにもかかわらず、その取り付け方が、全く間違っているというケースです。ホールダウン金物は、基礎から伸びるアンカーボルトと、柱を、専用のボルトで強固に連結することで、その性能を発揮します。しかし、私たちは、この金物が、なんと上下逆さまに取り付けられている現場に、一度ならず遭遇したことがあります。

これでは、もはや鉄の塊が付いているだけで、引き抜き力に対しては、全くの無力です。なぜ、このようなことが起こるのか。それは、施工する職人が、その金物が持つ、力学的な意味を、全く理解していないからです。ただ、図面に指示された場所に、指示された部品を「取り付ける」ことだけが目的化してしまい、その部品が「なぜ、そこに、その向きでなければならないのか」という、最も本質的な問いを、誰も投げかけない。社内検査ではなく第3者検査等で証明できれば良いのですが、この時代は第3者検査も定着していなかったのです。

こうした信じがたい施工不良は、壁の中に隠されてしまえば、もう誰にも発見することはできません。だからこそ、私たちは、壁を剥がすリフォーム、すなわちスケルトンリフォームによって、その施工が、本当に「正しく」行われているかを、この目で確認する必要があるのです。

2.2.3 ホームセンターで買ってきたような、国が認めていない(大臣認定品でない)安価な金物の使用

そして、悪意としか言いようのないのが、国が定めた品質基準を満たしていない、安価で粗悪な金物が使用されているケースです。耐震金物は、その強度と品質が、厳格な試験によって保証された「大臣認定品」などを使用することが、法律で定められています。しかし、コストを削減するために、見た目は似ていても、強度が全く保証されていない、安価な模倣品が使われている現場が、後を絶ちません。

これは、患者に、承認されていない、効果の不明な薬を投与するのと同じ、極めて危険な行為です。解体を伴う耐震補強工事でなければ、こうした偽物の金物を発見し、正規のものへと交換することは、絶対に不可能です。あなたの家の命を繋ぐはずの靭帯が、実は偽物だったとしたら…。その恐ろしい真実と向き合う覚悟が、私たち専門家には、常に求められているのです。

2.3 【耐力壁の虚偽】釘一本の間違いが、壁の強度をゼロにする。知られざる釘ピッチの重要性

✔ここでのポイント:

耐力壁の強度が、実は「釘の打ち方」という、極めて繊細な要素で決まっているという、プロならではの知見を公開します。たった一本の釘の間違いが、計算された強度を無に帰すという恐るべき事実を伝えることで、スケルトンリフォームによる構造躯体確認のミクロな視点での重要性を訴えかけます。

ここまで、家の体幹である「筋交い」、関節である「金物」の、衝撃的な施工不良の実態についてお話ししてきました。しかし、壁の中に潜む時限爆弾は、まだあります。それは、家の「筋肉」そのものである「耐力壁」の、見えない部分の施工品質です。特に、構造用合板を柱や梁に打ち付けて作る「面材耐力壁」は、その強度が、実は「釘一本」で決まっている、と言っても過言ではありません。この、あまりに繊細で、しかし決定的に重要な真実を、500棟の現場は、私たちに教えてくれました。

2.3.1 壁の強さを決める「壁倍率」と、それに定められた「釘の種類と間隔(ピッチ)」

耐力壁の強さは、「壁倍率」という数値で表されます。この壁倍率が高ければ高いほど、その壁は、地震の力に対して、より強く抵抗することができます。そして、この壁倍率は、使用する構造用合板の種類と厚み、そして、それを留める「釘の種類」と「釘を打つ間隔(ピッチ)」によって、法律で厳密に定められています。

例えば、「壁倍率2.5倍」の耐力壁を作るためには、「N50」という種類の釘を、「外周部は100mm間隔、内周部は200mm間隔で打ちなさい」といったように、極めて具体的に、その施工方法が指定されているのです。

なぜ、ここまで細かく定められているのでしょうか。それは、地震のエネルギーが、合板から釘へ、そして釘から柱へと、スムーズに伝達されて初めて、壁全体として、その性能を発揮できるからです。もし、釘の間隔が広すぎれば、地震の力がかかった時に、合板が釘から剥がれてしまい、壁はあっけなく破壊されてしまいます。

2.3.2 私たちが見てきた、あまりに杜撰な釘の打ち方(間隔が広すぎる、めり込みすぎている、違う釘を使っている)

しかし、壁を剥がすリフォームで、私たちが目にする現実は、どうでしょうか。 規定では100mm間隔で打つべき釘が、明らかにそれより広い、150mmや200mmの間隔でしか打たれていない。あるいは、空気圧で釘を打つ「釘打ち機」の圧力が強すぎて、釘の頭が、合板の表面を突き破り、深くめり込んでしまっている(これでは、合板を抑える力がほとんどありません)。さらには、規定とは全く違う、細くて短い、安価な釘が使われている。

これらはすべて、壁の中に隠れてしまえば、誰にも気づかれることのない、杜撰な施工の痕跡です。そして、その一本一本の釘の間違いが、この耐力壁の強度を、確実に、そして静かに、蝕んでいくのです。リノベーションにおける構造確認は、こうした、ミリ単位の施工精度まで、厳しくチェックして初めて、意味をなします。

2.3.3 たった一本の釘の間違いが、計算された壁の強度を無に帰すという、恐るべき事実

結論として、私たちが断言できるのは、「たった一本の釘の施工ミスが、計算上は存在するはずだった壁の強度を、ほぼゼロにしてしまう可能性がある」という、恐るべき事実です。

あなたが、耐震診断報告書で、「我が家の壁の強度は、評点1.2です」という数値を目にしたとします。しかし、もしその壁の釘が、規定通りに打たれていなかったとしたら、その「1.2」という数字は、全くの幻、絵に描いた餅に過ぎません。実際の強度は、「0.5」にも満たないかもしれないのです。

スケルトンリフォームによる耐震性の検証が、なぜ究極の診断法なのか。それは、こうした、計算上の「理想」と、施工の「現実」との間に横たわる、致命的なギャップを、この目で直接確認し、是正することができる、唯一の方法だからです。

2.4 結論:これが、私たちが解体して耐震補強工事を行うことを推奨する、動かぬ理由です

✔ここでのポイント:

この章で明らかにした、壁の中に潜む数々の“時限爆弾”を総括します。これらの問題は、壁を剥がす以外に発見する方法はなく、だからこそ、私たちは安易な部分リフォームではなく、スケルトンリフォームによる徹底的な診断と治療を推奨するのだという、揺るぎない結論を、読者に力強く提示します。

ここまで、壁の中に潜む、あまりにも生々しい“施工不良”という名の時限爆弾について、私たちの現場からの衝撃的な報告をお届けしてきました。

2.4.1 これらの時限爆弾は、壁を剥がす以外に、発見する方法はありません

逆向きの筋交いも、切断された筋交いも、偽物の金物も、そして、杜撰に打たれた一本一本の釘も。これら、あなたの家の耐震性を根底から覆しかねない、すべての時限爆弾に共通している、一つの事実があります。それは、**「一度、壁を塞いでしまえば、二度と、誰の目にも触れることはない」**ということです。

非破壊の耐震診断では、これらの問題を100%発見することは、絶対に不可能です。だからこそ、私たちは、家の本当の健康状態と向き合い、真に責任ある治療を行うためには、解体を伴う耐震補強工事、すなわちスケルトンリフォームが不可欠であると、声を大にして訴え続けているのです。

2.4.2 あなたの家の構造躯体は、本当に図面通りだと、自信を持って言えますか?

最後に、もう一度、あなたに問いかけます。 ここまでお話ししてきた、壁の中の悲劇が、あなたの家だけは例外だと、本当に言い切れるでしょうか。あなたの家の構造躯体は、本当に、設計図通りに、完璧に施工されていると、自信を持って断言できますか?

もし、その問いに、少しでも心が揺らいだのであれば、それこそが、あなたが、あなたの家の本当の“素顔”と向き合うべき時が来た、というサインなのかもしれません。 次の章では、なぜ、このような“悲劇”が、日本の住宅業界で、長年にわたって繰り返されてきたのか、その構造的な問題の深層に、さらにメスを入れていきます。

章の概要: 前章で示した衝撃的な事実に対し、「なぜ、そんなことがまかり通ってきたのか」という読者の当然の疑問に答えます。個々の職人の問題だけでなく、業界が抱える構造的な問題を解説することで、読者の理解を深め、より本質的な業者選びの視点を養います。

3.1 知識不足と、効率優先が生んだ、過去の負の遺産

✔ここでのポイント:

過去の施工不良は、単に職人の倫理観だけの問題ではありません。それは、耐震性に対する科学的な知見がまだ業界全体に浸透しておらず、「効率」が「品質」よりも優先されがちだった時代の、いわば「負の遺産」です。このセクションでは、その歴史的背景を解説し、なぜ現代の私たちには、過去とは全く異なるレベルの専門性が求められるのかを明らかにします。

「逆向きの筋交い」「効かない金物」「規定を守らない釘の打ち方」。

前章でお話しした、壁の中に潜む数々の“悲劇”。その信じがたい光景を目の当たりにしたあなたは、きっとこう思われたことでしょう。「なぜ、家づくりという、人の命を預かる仕事で、これほどまでに杜撰なことが、まかり通ってきたのか」と。

その問いに答えるためには、私たちは、個々の職人の技量や倫理観の問題を超え、日本の住宅業界が長年抱えてきた、より根深い「構造問題」にまで、目を向けなければなりません。

3.1.1 耐震三位一体の考え方が、まだ常識ではなかった時代

今でこそ、私たちは「耐震の三位一体」、すなわち「強度」「バランス」「結束力」の重要性を、科学的な根拠をもって語ることができます。しかし、ほんの20数年前まで、これらの考え方は、一部の先進的な専門家を除いて、業界の「常識」ではありませんでした。

2000年の建築基準法改正以前は、耐震性の評価は、事実上、「壁の量」だけで行われていました。壁の配置バランス(偏心率)や、柱の引き抜き力(N値計算)といった、現代では当たり前の概念が、まだ設計の現場に十分に浸透していなかったのです。

職人たちもまた、自らが持つ経験と勘を頼りに、家を建てていました。その中には、素晴らしい技術を持つ棟梁も、もちろん数多くいました。しかし、巨大地震がもたらす、複雑で強大な力が、木造住宅にどのように作用するのか、その科学的なメカニズムまでを理解していた職人は、残念ながら、ほとんどいなかったでしょう。

彼らは、決して悪意があったわけではないのかもしれません。ただ、その時代の「常識」の中で、教えられた通りの、最善と思われる仕事をしていただけなのです。しかし、その結果として、現代の私たちの目から見れば、致命的な弱点を抱えた家が、数多く生み出されてしまった。これが、私たちが向き合わなければならない、過去の負の遺産なのです。

3.1.2 「見て見ぬふり」が横行した、分業制の弊害と責任の所在の曖昧さ

そして、この知識不足に拍車をかけたのが、日本の建設業界特有の「重層下請け構造」と、それによって生み出される「責任の所在の曖昧さ」です。

家の建築は、設計を行う設計事務所、工事全体を管理する元請けの工務店、そして、実際に手を動かす大工や基礎屋、板金屋といった、数多くの専門職人の分業によって成り立っています。この分業制自体は、効率性を高める上で必要な仕組みです。しかし、それぞれの専門家が、自分の担当範囲の仕事にしか関心を持たず、家全体としての品質に対する当事者意識が希薄になってしまうと、大きな問題が生まれます。

例えば、大工が、図面通りに筋交いを入れようとした時、先に設備業者が通した配管が邪魔になっている、というケースは日常茶飯事です。その時、本来であれば、設計者や現場監督に報告し、構造的に問題のない形で配管を移動させる、といった調整を行わなければなりません。しかし、工期と効率を優先する現場では、「少しくらい筋交いを欠き込んでも、誰も見ていないから大丈夫だろう」という、「見て見ぬふり」が、残念ながら横行してしまうのです。

誰の問題でもない問題は、結局、誰の責任でもなくなる。この、無責任の連鎖が、壁の中に、数々の施工不良という名の時限爆弾を、埋め込み続けてきたのです。

3.2 「4号特例」が、見えない部分の“ブラックボックス化”を加速させた

✔ここでのポイント:

日本の木造住宅の品質問題を語る上で、避けては通れないのが「4号特例」という制度です。この特例が、いかにして見えない壁の中の“ブラックボックス化”を助長し、施工不良を温存する温床となってきたのか。その構造的な問題を明らかにします。

前章まででお話ししてきた、知識不足や、責任の所在の曖昧さといった、日本の住宅業界が抱える構造的な問題を、さらに深刻化させ、そして長年にわたって温存させてきた、最大の要因。

それが、建築基準法に存在した「4号特例」という、特殊な制度です。この、あまり聞き慣れない法律の条文こそが、あなたの家の壁の中を、誰の目も届かない“ブラックボックス”にしてしまった、元凶の一つと言っても過言ではありません。

3.2.1 構造計算が不要であったがゆえに、施工の質が問われなかった現実

「4号特例」とは、木造2階建て住宅などの小規模な建築物(4号建築物)に対して、建築確認申請の際に、構造の安全性を科学的に検証するための「構造計算書の提出を省略しても良い」としてきた、特別なルールです。

この特例が(2025年の3月まで)あったために、設計者は、厳密な構造計算を行うことなく、比較的簡易な仕様規定(壁量計算など)を満たすだけで、家を設計することができました。そして、施工者もまた、その簡易な図面に基づいて、工事を進めることができたのです。

しかし、この「構造計算の省略」が、何を意味するか。それは、その家の耐震性能が、客観的な数値によって、科学的に検証される機会が、一度もないまま建てられている、ということです。そして、その結果として、現場の「施工の質」が、全く問われない、という、極めて危険な状況を生み出してしまいました。

どれだけ杜撰な釘の打ち方をしようが、筋交いの向きを間違えようが、それを第三者の専門家が厳しくチェックする仕組みが、事実上、存在しなかったのです。リノベーションで構造確認を行う際、私たちが目の当たりにする数々の施工不良は、この4号特例という、いわば“聖域”の中で、長年にわたって、誰にも咎められることなく、繰り返されてきたのです。

3.2.2 誰もチェックしない壁の中。だからこそ、施工不良が温存されてきた

人間は、誰しも過ちを犯す可能性のある、弱い生き物です。だからこそ、人の命を預かる仕事には、必ず、その過ちを未然に防ぐための、厳格な「チェック機能」が不可欠です。医療の世界に、ダブルチェックやトリプルチェックの仕組みがあるように。

しかし、4号特例の下にあった、日本の木造住宅の現場には、このチェック機能が、あまりにも欠如していました。壁の中に隠れてしまう、構造上、最も重要な部分が、誰にもチェックされることなく、職人の良心と技量だけに、完全に委ねられてしまっていたのです。

500棟以上のスケルトンリフォームを手掛けてきた私たちが見てきたものは、その、チェック機能が働かない“ブラックボックス”の中で、いかに多くの施工不良が、まるで化石のように、温存され続けてきたか、という、衝撃的な現実でした。解体を伴う耐震補強工事でなければ、これらの化石を発見することは、絶対にできません。そして、この状況は、2025年の法改正によって、ようやく終わりの時を告げようとしているのです。

3.3 だからこそ、現代の私たちには、すべてを明らかにする「責任」がある

✔ここでのポイント:

過去の負の遺産を直視した上で、私たち現代の専門家に課せられた「責任」と「使命」を力強く語ります。スケルトンリフォームとは、単なる工事ではなく、過去の過ちを正し、未来へと安全を繋ぐための、世代を超えた責任を果たす行為であることを宣言します。

ここまで、日本の住宅業界が抱える、根深い構造問題について、厳しい現実をお話ししてきました。しかし、私は、決して、過去の職人たちを一方的に断罪したいわけではありません。彼らもまた、その時代の常識の中で、懸命に仕事をしてきたはずです。問題は、その過ちが、見えない壁の中に隠され、誰にも検証されることなく、今日まで放置され続けてきた、という事実そのものにあります。

3.3.1 過去の過ちから目を背けず、それらを根本から治療すること

だからこそ、現代を生きる私たち専門家には、そして、これからリフォームという形で、ご自身の家の未来と向き合おうとされている、あなたには、一つの重い「責任」が課せられていると、私は考えています。

それは、過去の負の遺産から、決して目を背けない、ということです。

「見えない部分だから、まあいいか」「これまで大丈夫だったのだから、これからも大丈夫だろう」。

そうやって、不都合な真実に蓋をしてしまうことは、簡単です。しかし、その態度は、未来に起こりうる悲劇の種を、自らの手で蒔いているのと同じことです。

私たちが推奨するスケルトンリフォームは、時に、お客様にとって、見たくない現実を突きつける、痛みを伴うプロセスかもしれません。しかし、病気の治療が、まず正確な診断から始まるように、家の再生もまた、その家が抱えるすべての問題と、真正面から向き合うことからしか、始まり得ないのです。過去の過ちをすべて白日の下に晒し、それらを、現代の最高の知識と技術で、根本から治療すること。それこそが、私たちの仕事の、最も重要な核心です。

3.3.2 それが、性能向上リノベーションを専門とする、私たちの世代に課せられた使命です

500棟以上の家の“素顔”と向き合い、その声なき声に耳を澄ませ、そして、新しい命を吹き込んできた経験を通じて、私が確信していることがあります。

それは、性能向上リノベーションとは、単に家を強く、快適にするだけの行為ではない、ということです。それは、過去の世代が残した負の遺産を、私たちの世代が受け止め、その責任を果たし、そして、未来の世代へと、安全と安心という、最高の贈り物を手渡していく、世代を超えた、壮大なバトンリレーなのです。

あなたの家は、もっと強くなれる。もっと快適になれる。そして、もっと、その価値を高めることができる。 その可能性を、私たちは知っています。

次の章では、この記事の結論として、なぜ、究極の診断法である「スケルトンリフォーム」が、この新しい時代において、唯一無二の答えとなるのか、その理由を、改めて力強くお話しさせていただきます。

章の概要:

スケルトンリフォームが、単なる工事の一手法ではなく、不確実性を完全に排除し、「絶対的な安心」を手に入れるための、唯一無二の“哲学”であり“選択”であることを宣言します。

不確実性を100%排除し、「絶対的な安心」を手に入れるという決断

✔ここでのポイント:

スケルトンリフォームがもたらす最大の価値は、耐震性におけるあらゆる「かもしれない」という不確実性を排除し、「間違いない」という絶対的な確信を手に入れることにある、と結論付けます。リノベーションにおける構造確認は、推測ではなく、現物確認であるべきだという、私たちの揺るぎない哲学を伝えます。

ここまで、図面の裏切り、そして壁の中に潜む数々の“施工不良”という、厳しい現実についてお話ししてきました。

それは、500棟以上の家の“素顔”と向き合い続けてきた私たちだからこそ語れる、偽らざる真実です。そして、この真実を前にした時、私たちに残された選択肢は、実はそれほど多くはありません。

「もしかしたら、うちの家の筋交いは、逆向きかもしれない」

「ひょっとすると、見えない壁の中で、柱が腐っているかもしれない」

「図面には描かれているけれど、本当に、あの金物は入っているのだろうか」

こうした、無数の「かもしれない」という、拭いきれない不安の種を心の中に抱えたまま、表面的なリフォームで蓋をして、この先何十年も暮らし続けるのか。

あるいは、少しの勇気を持って、その壁を一度剥がし、すべての不確実性を100%排除し、「この家は、絶対に大丈夫だ」という、何物にも代えがたい「確信」を手に入れるのか。

スケルトンリフォームとは、単なる工事の一手法ではありません。それは、後者を選択するための、最も誠実で、最も確実な、唯一無二の“決断”なのです。リノベーションにおける構造確認は、決して、推測や希望的観測で行われるべきではありません。

それは、家の骨格、その一本一本の柱、一本一本の梁を、この目で見て、手で触れて確認する、「現物確認」でなければならない。その、あまりにも当たり前で、しかし、最も重要な原則に立ち返ること。それこそが、解体を伴う耐震補強工事の、絶対的な出発点なのです。

最高の治療は、最高の診断からしか生まれない

✔ここでのポイント:

医療の比喩を再度用い、「最高の治療(補強工事)は、最高の診断(スケルトンリフォーム)からしか生まれない」という、普遍的な真理を提示します。家の“素顔”と向き合って初めて、本当に必要な、そして無駄のない治療計画が立てられるという、私たちのリフォーム哲学の核心を語ります。

名医は、決して、レントゲン写真一枚だけで、命を左右するような大手術の計画を立てたりはしません。CTスキャンやMRI、内視鏡といった、あらゆる精密検査を駆使し、病巣の位置、大きさ、そして進行度を、ミリ単位で正確に把握した上で、初めてメスを握るのです。なぜなら、最高の治療は、最高の診断からしか生まれないという、普遍的な真理を知っているからです。

家のリフォームも、全く同じです。壁を剥がすリフォーム、すなわちスケルトンリフォームによって、あなたの家の本当の“素顔”と向き合って初めて、私たちは、その家にとって本当に必要な、そして、一切の無駄のない、完璧な「治療計画」を立案することができます。

-

腐食した柱は、どこからどこまで交換する必要があるのか。

-

不足している耐力壁は、家全体のバランスを考えた時、どこに、どれくらいの強さで新設するのが最も効果的か。

-

一本一本の柱にかかる引き抜き力(N値)を計算した結果、どの箇所に、どの強度の耐震金物を設置すべきか。

これらの問いに対する答えは、すべて、家の“素顔”そのものが、私たちに教えてくれます。推測や一般論ではない、その家だけが持つ、固有の真実に基づいた治療計画。それこそが、あなたの家の命を、未来永劫にわたって救うための、唯一の処方箋なのです。私たちが、安易な部分リフォームをお勧めしない本当の理由も、ここにあります。それは、患者の一部分だけを見て、体全体の健康を語ることの、無責任さと危険性を、誰よりも深く知っているからです。

ここまで、この長い旅にお付き合いいただき、ありがとうございました。

図面の裏切り、そして、壁の中に潜む、数々の時限爆弾。それは、時に目を覆いたくなるような、厳しい現実だったかもしれません。

しかし、あなたはもう、その真実から、目を背けることはないはずです。なぜなら、その壁一枚の向こう側にある世界の重みと、それと向き合うことの本当の価値を、深くご理解いただけたからです。

さあ、最後の問いです。 あなたの家の本当の“素顔”と向き合う準備は、できましたか?

それは、少し勇気がいることかもしれません。しかし、その先には、何物にも代えがたい、「本物の安心」が待っています。「かもしれない」という、心を蝕む不安から完全に解放され、「この家は、絶対に大丈夫だ」という、揺るぎない確信と共に、家族との新しい物語を紡いでいく。

その、最高の未来への扉を開けるための鍵は、すでに、あなたの手の中にあります。

>>

➡️ 壁の中に潜む時限爆弾:見えない木材の腐食とシロアリが、あなたの家の体力を奪っている

■ 耐震補強を含むフルリフォーム 耐震補強は単独でも実施できますが、フルリフォームと組み合わせることで、壁や天井を解体するタイミングで効率的に補強工事を行えます。結果として、耐震補強単独の場合と比べて工期の短縮とコストの削減が可能です。

■ スケルトンリフォームによる耐震等級3の達成

耐震で失敗しない為の

『耐震補強リフォーム工事 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの耐震改修知見を網羅!

耐震補強リフォーム工事をする前に必ず読んでください!

耐震補強リフォーム工事完全ガイドは6部構成(診断編6記事・治療編11記事・技術編5記事・計画編4記事・実践難関編5記事・最終決断編4記事・エピローグ1記事)の全32話構成で、耐震補強リフォーム工事に必要な全知識を網羅的に解説します。500棟以上の知見を凝縮した他とは一線を画する深い内容としました。

読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

【耐震補強リフォーム工事完全ガイド】

第1部:【診断編】我が家の“カルテ”を読み解き、真実と向き合う

診断編の役割とコンセプト: 皆さんの漠然とした「家への耐震不安」に寄り添い、その正体を突き止めるための「診断」に特化したパートです。地震の歴史からご自宅の築年数が持つ意味を学び、耐震性の客観的な物差しを知り、そしてプロの診断技術の深淵に触れることで、読者の不安を「解決すべき具体的な課題」へと転換させます。すべての治療は、正確な診断から始まります。

記事(全6本):

➡️ あなたの家が生まれた時代:旧耐震・81-00住宅・2000年基準、それぞれの「常識」と「弱点」

➡️ 我が家の体力測定:耐震性の“三位一体”「評点・偏心率・N値」とは何か

➡️ 耐震診断の全貌:費用・流れ・依頼先は?プロが教える診断結果の正しい読み解き方

➡️ 究極の診断法「スケルトンリフォーム」。なぜ私たちは壁を剥がし、家の“素顔”と向き合うのか

➡️ 壁の中に潜む時限爆弾:見えない木材の腐食とシロアリが、あなたの家の体力を奪っている

第2部:【治療編】築年数別の最適解。“三位一体”を取り戻す構造外科手術

治療編の役割とコンセプト: このガイドの技術的な核心です。第1部で明らかになった家の“カルテ”に基づき、それぞれの時代が抱える固有の病巣に対する、具体的な「治療計画=補強工事」を詳述します。旧耐震の宿命である基礎補強から、81-00住宅のバランス修正、そして現代住宅の損傷防止まで。プロが執刀する「構造外科手術」の全貌を、豊富な経験に基づいて解説します。

記事(全11本):

➡️ 【旧耐震の宿命】なぜ「基礎補強」なくして、評点1.5(強度)は絶対に不可能なのか

➡️ 【旧耐震の治療法】無筋基礎を蘇らせる「基礎補強工事」と、骨格を再構築する「壁量・金物」計画

➡️ 【81-00住宅の落とし穴】「新耐震なのに倒壊」の衝撃。過渡期の家に潜む“バランス”と“結束力”の罠

➡️ 【81-00住宅の治療法】偏りを正し、骨格を繋ぐ。あなたの家を“本物の新耐震”にする補強工事

➡️ 【2000年基準以降の課題】「倒壊はしないが、住めなくなる」という現実

➡️ 【次世代の備え】絶対的な耐震性能の上にこそ。「制震」がもたらす“損傷防止”という価値

➡️ 柱の抜けを防ぐ生命線「N値計算」:500棟の経験が明かす、本当に意味のある耐震金物補強の全貌

第3部:【技術編】「本物の強さ」を構築する、専門医の外科手術

計画編の役割とコンセプト: 家の“健康”を取り戻すための、具体的な「手術(工事)」の全貌を解説する、応用技術の核心部です。耐震・制震・免震といった基本的な考え方の違いから、家の骨格を自在に操り、理想の空間と絶対的な安全を両立させるための、高度な専門技術まで。私たちが持つ「技術の引き出し」のすべてを、ここに開示します。

記事(全5本):

➡️ 「耐震」「制震」「免震」の違いとは?それぞれのメリット・デメリットをプロが徹底比較

➡️ 【最重要】「制震」は耐震の“代わり”ではない。損傷を防ぐための制震ダンパー“正しい使い方”

➡️ リノベーションの壁倍率計画:面材耐力壁「ノボパン」と剛床工法で実現する“三位一体”の耐震補強

➡️ 大空間リビングの夢を叶える「柱抜き・梁補強」。構造とデザインを両立させる匠の技

➡️ リフォームで「耐震等級3」は取得できるのか?その方法と費用、そして本当の価値

第4部:【計画編】見えざる壁を乗り越える。法規と費用を味方につける航海術

計画編の役割とコンセプト: どんなに優れた治療計画も、現実の壁を乗り越えなければ絵に描いた餅です。このパートでは、リフォーム計画を阻む二大障壁である「法規」と「費用」に正面から向き合い、それらを敵ではなく「味方」につけるための、具体的な航海術を授けます。2025年法改正、補助金、コストコントロール。プロの知恵で、計画実現への確かな道筋を照らします。

記事(全4本):

➡️ 【2025年法改正】建築確認申請を“賢く回避”する、性能向上リノベーションの戦略的計画術

➡️ 検査済証なき家、再建築不可物件の再生シナリオ:法的制約の中で命を守るための現実解

➡️ 【費用全貌】モデルケースで見る耐震リフォーム工事のリアルな費用と、賢いコストダウン術

➡️ 【最新版】耐震リフォーム補助金・減税制度フル活用マニュアル

第5部:【実践・難関編】500棟の軌跡。どんな家も、決して諦めない

実践・難関編の役割とコンセプト: このガイドの、増改築.com®の真骨頂。他社が匙を投げるような、極めて困難な状況を、いかにして克服してきたか。その具体的な「臨床報告」を通じて、私たちの圧倒的な技術力と、決して諦めない情熱を証明します。これは、単なる事例紹介ではなく、困難な状況にある読者にとっての、希望の灯火となるパートです。

記事(全5本):

➡️ 【難関事例①:傾き】家が傾いている…その絶望を希望に変える「ジャッキアップ工事」という選択

➡️ 【難関事例②:狭小地】隣家との距離20cm!絶望的な状況を打破する「裏打ち工法」とは

➡️ 【難関事例③:車庫】ビルトインガレージの弱点を克服し、評点1.5以上を達成する構造計画

➡️ 【難関事例④:無基礎】「この家には、基礎がありません」。絶望の宣告から始まった、奇跡の再生工事

➡️ 【最終方程式】「最強の耐震」×「最高の断熱」=家族の健康と資産価値の最大化

第6部:【最終決断編】最高の未来を手に入れるための、最後の選択

最終決断編の役割とコンセプト: 最高の未来を実現するための、最も重要な「パートナー選び」に焦点を当てます。技術論から一歩進み、読者が自らの価値観で、後悔のない、そして最高の決断を下せるよう、その思考を整理し、力強く後押しします。

記事(全4本):

➡️ 耐震リフォーム業者選び、9つの最終チェックリスト:「三位一体」と「制震の役割」を語れるか

➡️ なぜ、大手ハウスメーカーは木造リノベーションが不得意なのか?業界の構造的真実

➡️ セカンドオピニオンのススメ:あなたの家の診断書、私たちにも見せてください

➡️『【最終結論】500棟の経験が導き出した、後悔しない家づくりの“絶対法則”』へ

終章:エピローグ ~100年先も、この家で~

終章の役割とコンセプト: 物語を締めくくり、技術や知識を超えた、私たちの「想い」を伝えます。なぜ、私たちがこの仕事に人生を懸けているのか。その哲学に触れていただくことで、読者との間に、深い共感と、未来へと続く信頼関係を築きます。

記事(全1本):

➡️ 【特別寄稿】耐震とは、文化を未来へ繋ぐこと。四代目として。

断熱リフォームで失敗しない為の『断熱リフォーム 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの断熱改修知見を網羅!

断熱リフォームをする前に必ず読んでください!

何から読めばいいかわからない方は総合案内よりお進みください。

導入編2記事・基礎知識編3記事・部位別実践編4記事・特殊ケース攻略編2記事・計画実行編5記事の全16話構成で、断熱リフォームに必要な全知識をを網羅的に解説します。読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

< この記事の著者情報 >

ハイウィル株式会社 四代目社長

1976年生まれ 東京都出身。

【経歴】

家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。

中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。

この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。 TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。その後、工務店で主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを大工職人として施工、管理者として管理。

2003年に独立し 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる戸建てフルリフォームを150棟、営業、施工管理に従事。

2008年家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。

250棟の木造改修の営業、施工管理に従事。

2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級6」への推進を目指し、 自身の通算500棟を超える木造フルリフォーム・リノベーション経験の集大成として、性能向上に特化した日本初の木造フルリオーム&リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン。

このページを読んだ方は下記のコンテンツも読んでいます。

フルリフォーム(全面リフォーム)で最も大切なのは「断熱」と「耐震」です。性能向上を第一に考え、末永く安心して住める快適な住まいを目指しましょう。

戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。

一戸建て家のリフォームに関することを

お気軽にお問合せください

よくあるご質問

- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・

- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・

- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。

あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。

営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。

※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。

※2026年の大型補助金が確定したことで現在大変込み合っております。

耐震性能と断熱性能を向上させるフルリフォームには6か月~7か月の工期がかかります。

補助金獲得には年内に報告を挙げる必要があることから、お早目にご相談をお願いいたします。(5月着工までが目安)

ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。

(3月までの着工枠が埋まりました)・・・2026/02/01更新

※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。

図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。

営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)