戸建フルリフォームなら「増改築.com®」TOP >耐震補強リフォーム工事 完全ガイド>耐震診断の全貌:費用・流れ・依頼先は?プロが教える診断結果の正しい読み解き方

更新日:2025/07/28

耐震診断の全貌:費用・流れ・依頼先は?プロが教える診断結果の正しい読み解き方

【耐震ガイド4/32】耐震診断の全貌|費用・流れ・依頼先・報告書の見方をプロが徹底解説

【導入】プロローグ:あなたの家の“人間ドック”、受けたことはありますか?

第1章:耐震診断の「なぜ?」と「なに?」~我が家の健康状態を知る、第一歩~

第2章:耐震診断の「流れ」と「費用」~人間ドックの予約から、結果説明まで~

第3章:最高の“主治医”を見つける方法 ~耐震診断は、どこに頼むべきか~

【結び】診断は、終わりではない。最高の未来への、始まりである。

✔ここでの概要: この導入部は、私たちの壮大な物語の始まりです。あなたにとって身近な「人間ドック」という比喩を用い、耐震診断の必要性を直感的に理解をしやすく解説します。「症状」が出てからでは手遅れかもしれない、という家の健康に対する健全な危機意識を喚起し、予防医療としての診断の重要性を提示します。

はじめに:もし、あなたがご自身の健康に不安を感じたら、まず何をしますか?

突然ですが、想像してみてください。

もし、あなたがご自身の体のことで、これまで感じたことのない、なんとなくの不調や、原因の分からない小さな痛みを感じたとしたら、まず何をされるでしょうか。

インターネットで症状を検索し、自己判断で市販薬を飲むでしょうか。

あるいは、「年のせいだろう」と、見て見ぬふりをしてしまうでしょうか。

おそらく、賢明なあなたなら、まずはかかりつけの病院へ行き、専門医による診察や検査、すなわち「人間ドック」のような精密な診断を受け、不調の根本的な原因を突き止めようとされるはずです。

なぜなら、それが、ご自身の健康と未来を守るための、最も誠実で、最も確実な第一歩であることを、あなたはよくご存知だからです。

実は、家の耐震性について考えることも、これと全く同じなのです。

「最近、なんだか家の床が軋む気がする」

「壁に、以前はなかった細いひび割れを見つけてしまった」。

こうした、日々の暮らしの中で感じる小さな違和感。それらは、あなたの家が発している、声なき“SOS”サインかもしれません。

そのサインに対し、自己判断で「うちは新耐震だから大丈夫だろう」と思い込んだり、「古い家だから仕方ない」と諦めてしまったりすることは、自らの体の不調から目を背けることと同じ、非常に危険な行為です。

家が抱える耐震への不安と真摯に向き合うための、最初の、そして最も重要なステップ。それが、専門家による木造住宅の耐震診断なのです。簡易診断ではなく、家の隅々まで診る精密診断こそが、本当の健康状態を教えてくれます。

家も、人間と同じ。治療の前に、まず正確な「診断」が必要です

500棟を超える木造住宅の再生という、いわば「外科手術」に携わってきた専門医として、私が断言できることがあります。

それは、「正確な診断なくして、完璧な治療(リフォーム)は絶対にあり得ない」ということです。もし、あなたが腹痛を訴えて病院に行ったとして、医師が問診もせず、レントゲンも撮らずに、「とりあえず、開腹手術をしましょう」と言い出したら、あなたはその医師を信頼し、命を預けることができるでしょうか。できるはずがありません。

家のリフォームも、全く同じです。壁の中にどのような問題が潜んでいるのか、基礎の状態はどうなっているのか、柱や梁は健全なのか。その家の本当の健康状態を把握しないまま、ただ見た目をきれいにするためだけに壁紙を張り替えたり、間取りを変更したりすることは、病名も分からないまま、やみくもに体にメスを入れるような、無謀で、無責任な行為に他なりません。

私たちが手掛けるスケルトンリフォームの現場では、美しい壁紙の下で、柱が腐り、土台がシロアリに食い荒らされているという光景は、日常茶飯事です。

これらの深刻な「病巣」は、家の外側から、あるいは内側から眺めているだけでは、決して発見することはできません。

家の“服”(内装)を脱がし、その骨格を直接診るという、徹底的な診断プロセスを経て初めて、私たちはその家の本当のカルテを作成し、最適な治療計画を立てることができるのです。

耐震診断は、この木造住宅の隠れた病巣を発見するための、唯一無二の手段であり、その費用は、未来の安心を手に入れるための、最も価値ある投資なのです。

この章は、あなたの家のための、最高の“人間ドック”受診ガイドです

「耐震診断が重要なのは分かった。でも…」

「一体、何を調べるの?」

「どれくらいの費用がかかるの?」

「どこに頼むのが一番安心なの?」

「専門用語だらけの報告書は、どうやって見ればいいの?」

ご安心ください。その、あなたの心に浮かんだ、すべての疑問と不安に、真正面からお答えするのが、この記事の役割です。この章は、あなたの家が、最高の“人間ドック”を受けるための、完璧な受診ガイドとなることをお約束します。

私たちは、この後のセクションで、

-

耐震診断の「なぜ?」と「なに?」:そもそもなぜ診断が必要で、簡易診断と精密診断では何が違うのか。

-

耐震診断の「流れ」と「費用」:お問い合わせからご報告まで、具体的にどのようなステップで進むのか。そして、そのリアルな費用感と、賢い補助金の活用法。

-

最高の“主治医”を見つける方法:耐震診断は、どこに頼むべきか。診断と治療を一貫して任せられる、真のプロフェッショナルを見抜くための、具体的な判断基準。

-

あなたの家の“カルテ”の読み解き方:専門用語がオンパレードの耐震診断報告書を、プロと同じ視点で読み解き、我が家の本当の健康状態を理解するための、実践的な見方。

といった、耐震診断に関するあらゆる情報を、500棟以上の木造住宅 耐震診断の経験を持つ専門家として、包み隠さず、そして、どこよりも分かりやすく解説していきます。

診断への不安を、未来への希望へと変える旅を、ここから始めましょう

人間ドックを受ける前は、誰しも少しだけ、憂鬱な気持ちになるものです。

「もし、何か悪いところが見つかったらどうしよう…」。

そのお気持ち、よく分かります。家の耐震診断も、同じかもしれません。

しかし、どうか、そのように考えないでください。耐震診断は、決して、あなたの家の欠点を探し出し、不安を煽るためのものではありません。それは、あなたの家が秘めている、本当の強さと、そして、少しだけ弱ってしまった部分を、愛情をもって見つけ出し、最適な治療を施してあげることで、この先、何十年も、ご家族と共に、健康で幸せに yaşむための、未来への希望を見つけ出すための旅なのです。

病気は、早期発見、早期治療が鉄則です。家も、全く同じです。手遅れになる前に、家の声に耳を澄ませ、その健康状態と向き合う。その勇気ある一歩が、あなたの、そしてご家族の未来を、大きく、そして確かなものへと変えていくのです。

さあ、診断への不安を、未来への希望へと変える旅を、ここから、一緒に始めましょう。

1.1 なぜ、耐震診断はすべてのリフォームに優先されるべきなのか

✔ここでのポイント:

耐震診断は、木造住宅のリフォーム計画における、すべての始まりです。診断なき補強工事は、病名不明のまま手術を行うのと同じくらい無謀な行為であり、あなたの家が抱える耐震への不安を、科学的根拠に基づいた「解決可能な課題」へと転換させるための、絶対に不可欠なプロセスであることを解説します。

「我が家の耐震性を、そろそろ本気で考えなければ…」。

そう決意されたあなたのそのお気持ちは、ご家族の未来を守るための、尊い第一歩です。

しかし、その大切な想いを、決して焦りや自己判断で、間違った方向へと導いてはなりません。500棟以上の木造住宅の再生に携わってきた専門家として、私がまず、あなたに強くお伝えしたいこと。

それは、「いかなるリフォーム計画も、正確な耐震診断なくしては、決して始めてはならない」という、絶対的な原則です。なぜなら、診断なき補強工事は、例えるなら、患者の体の状態を一切検査せずに、「とりあえず、ここにメスを入れましょう」と宣言する医師と同じ、あまりにも無謀で、危険な行為に他ならないからです。

1.1.1 診断なき補強工事は、「病名不明のまま手術する」のと同じである

リノベーション雑誌を彩る、美しい内装や、広々としたリビング。そうした理想の空間を思い描き、夢を膨らませることは、家づくりの大きな喜びの一つです。しかし、もし、その美しい壁紙の下で、家の骨格である柱が腐り、土台がシロアリに蝕まれていたとしたら、どうでしょうか。その家の本当の病巣に気づかぬまま、表面的な化粧直しや、間取りの変更という「手術」を施してしまう。その結果は、想像に難くありません。補強したはずの壁が、弱った柱ごと崩れ落ちる。あるいは、間取り変更によって力のバランスが崩れ、これまで何とか持ちこたえていた構造が、かえって危険な状態に陥ってしまう。

500棟以上の現場で、私たちは、こうした「良かれと思って行ったリフォーム」が、悲劇的な結果を招いてしまった事例を、数多く目の当たりにしてきました。そのすべての根本的な原因は、ただ一つ。「手術」の前に、正確な「診断」が行われていなかった、という点に尽きます。

耐震診断とは、あなたの家の、いわば「CTスキャン」であり「血液検査」です。どこに、どのような“病巣”が隠れているのか。その深刻度はどれくらいなのか。それを客観的なデータとして、白日の下に晒すこと。それを行って初めて、私たちは、あなたの家にとって本当に必要な、無駄がなく、そして最も効果的な治療計画(補強計画)を、自信を持ってお示しすることができるのです。

1.1.2 あなたの家が抱える耐震への不安の正体を、客観的な事実として突き止める

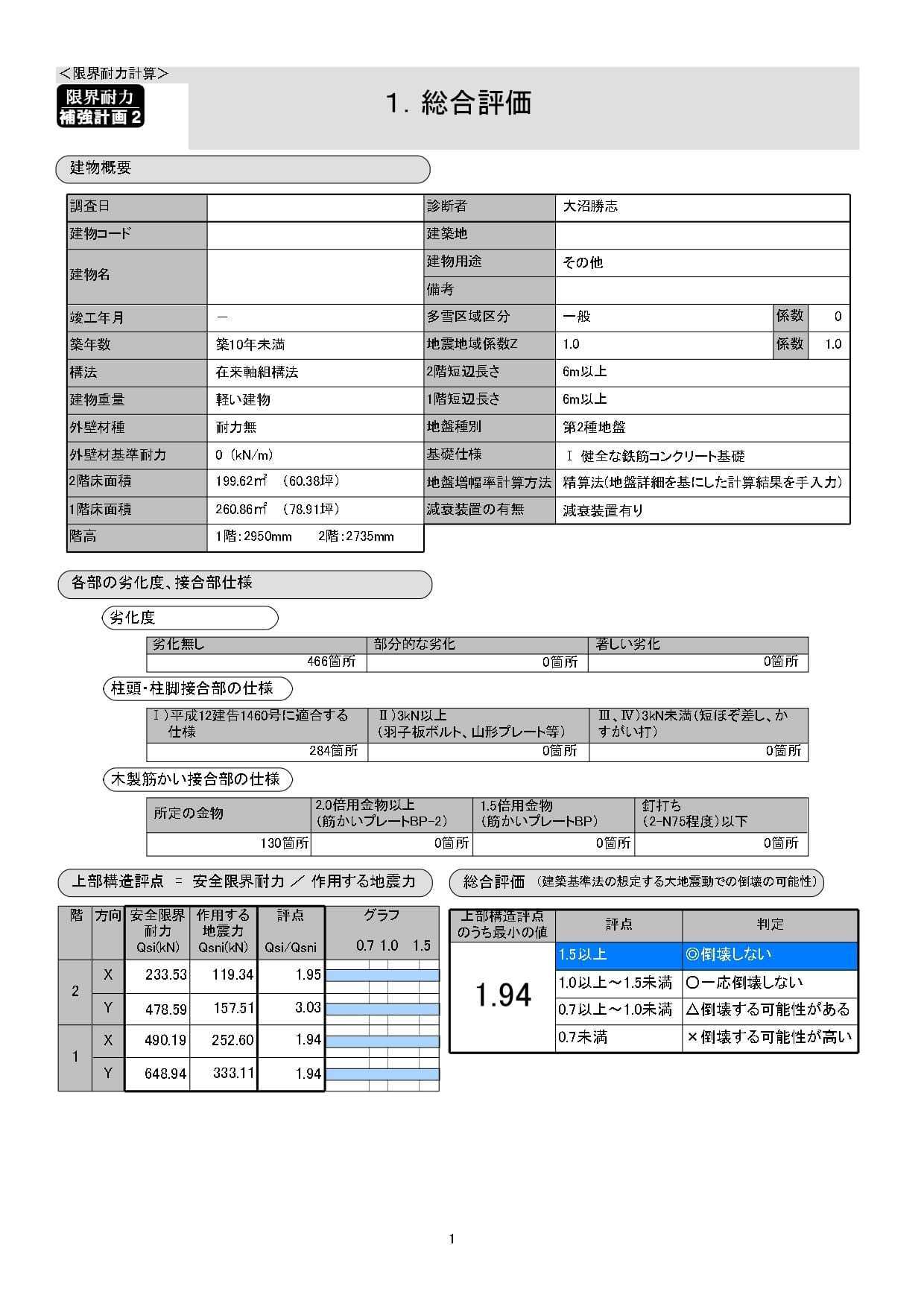

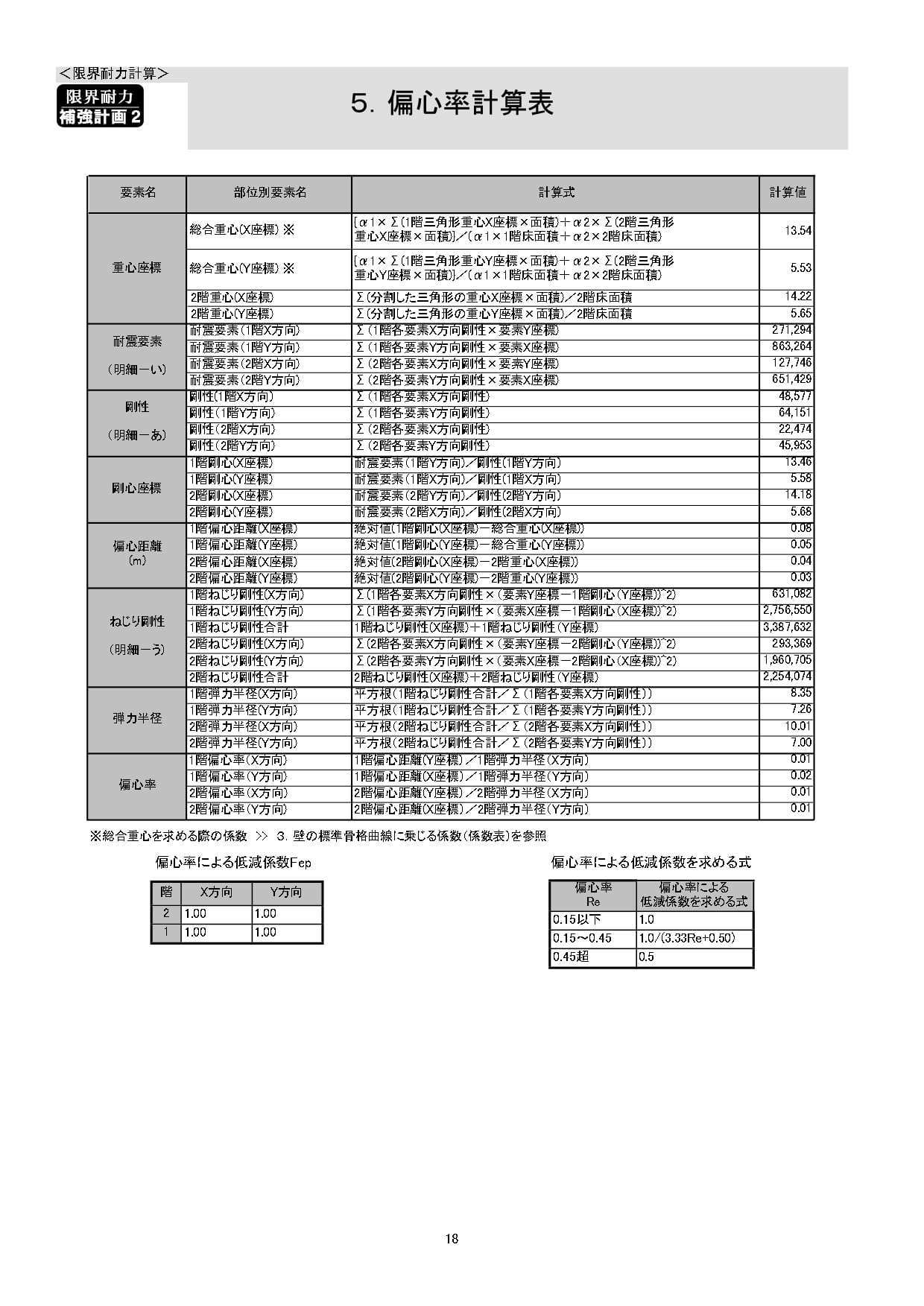

「なんとなく、うちの家は地震に弱い気がする」「大きな地震が来るたびに、不安で眠れない夜を過ごしている」。その、あなたの心の中にある、漠然とした家への耐震不安。耐震診断は、その正体を、感情論や憶測ではなく、「上部構造評点」や「偏心率」といった、誰の目にも明らかな**「客観的な事実(数値)」**として、あなたに示してくれます。

不安の正体が分かれば、それはもはや、ただ恐れるべき対象ではありません。それは、私たちが共に知恵を絞り、技術を尽くして、解決すべき、具体的な「課題」へと変わるのです。そして、その課題を一つひとつクリアしていくプロセスこそが、あなたの不安を、未来への揺るぎない「確信」へと変えていく、唯一の道筋なのです。耐震補強リフォーム工事の必要性は、この客観的な事実と向き合うことから始まります。

1.2 診断レベルの違いを知る:「簡易診断」と「精密診断」

✔ここでのポイント:

耐震診断には、手軽な「簡易診断」と、詳細な「精密診断」の二つのレベルが存在します。ここでは、それぞれの調査内容と精度の違いを明確にし、なぜ、真剣に安全性を考える木造住宅のリフォームにおいて、精密診断が絶対に不可欠なのか、その理由をプロの視点から断言します。

耐震診断と一口に言っても、その調査の深さによって、いくつかのレベルが存在することをご存知でしょうか。人間ドックに、基本的な健康診断から、より詳細なオプション検査まであるように、家の診断にも、その目的や予算に応じて、いくつかの選択肢があります。しかし、ご家族の命を預かる家の「外科手術」を前提とするならば、私たちが選択すべき診断レベルは、ただ一つしかありません。ここでは、一般的に行われる「簡易診断」と、私たちが絶対的な標準と考える「精密診断」の、決定的違いについてお話しします。

1.2.1 簡易診断とは何か?その手軽さと、プロが「参考程度」と考える理由

簡易診断とは、その名の通り、比較的簡単な方法で、耐震性能の大まかな目安を評価する手法です。多くの場合、専門家が現地を訪問はしますが、床下や天井裏にまでは立ち入らず、主に図面上の情報と、目視できる範囲での劣化状況から判断します。誰でもできる診断ソフトに入力するだけで、診断と補強提案を行う業者も存在します。

この簡易診断のメリットは、何と言ってもその手軽さと、費用の安さです。数万円程度の費用で、短時間で結果が出るため、「まずは、うちの家がどれくらい危ないのか、ざっくりと知りたい」という、最初のきっかけとしては、有効な場合もあるでしょう。

しかし、500棟以上の家の“素顔”と向き合ってきた私たちプロフェッショナルの目から見れば、この簡易診断の結果は、残念ながら「参考程度」としか言いようがありません。なぜなら、家の本当の弱点は、常に、壁の中や床下といった、目に見えない場所にこそ隠されているからです。基礎に鉄筋が入っているか、土台は腐っていないか、筋交いは図面通りに入っているか。こうした、家の生死を分ける最も重要な情報を一切確認しないまま、家の本当の健康状態を語ることは、絶対にできないのです。

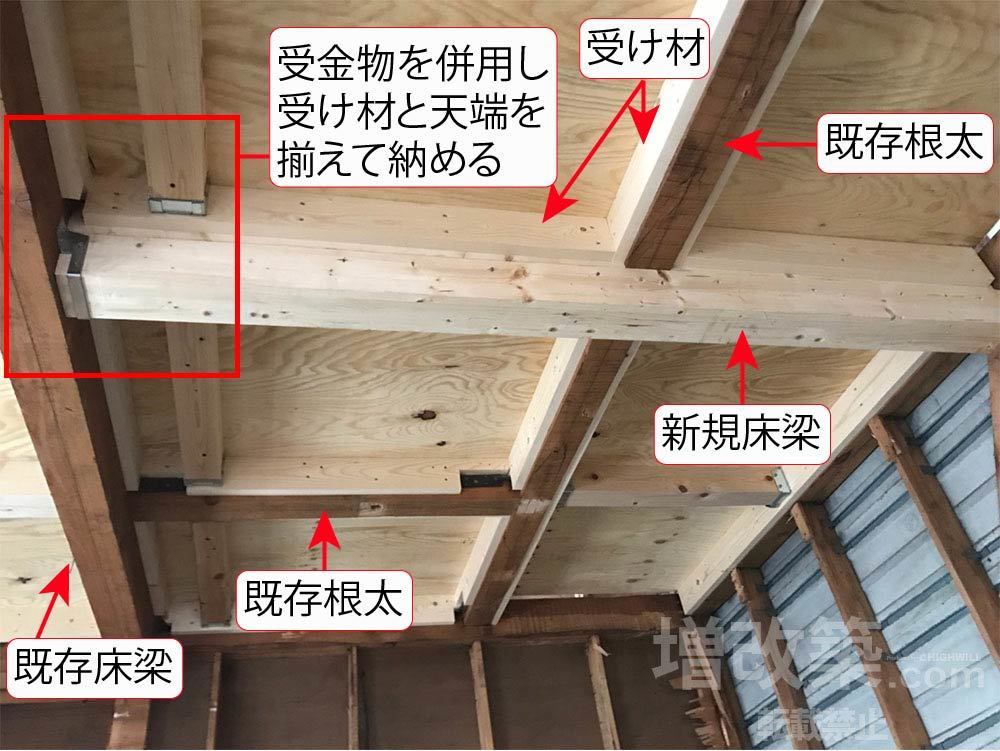

1.2.2 私たちが標準とする精密診断とは?床下から天井裏まで、家のすべてを診る

一方で、私たちが「人間ドック」と呼ぶ精密診断は、そのアプローチが根本的に異なります。私たちは、まず、お客様からお預かりした図面を元に、メジャーを片手に、家の隅々まで実測します。そして、作業着に着替え、ヘッドライトを装着し、普段は決して見ることのない、暗く狭い「床下」と「天井裏」へと、その身を投じていきます。

床下では、懐中電灯の光で基礎の隅々までを照らし出し、コンクリートのひび割れの幅や深さ、鉄筋の有無(破壊調査も含む)、そして、床を支える土台や大引に、湿気による腐食や、シロアリ被害の痕跡がないかを、文字通り、目と手で、一つひとつ確認していきます。天井裏では、屋根を支える梁や小屋束の状態、雨漏りの痕跡、そして、過去の不適切なリフォームで、重要な構造材が傷つけられていないかなどを、徹底的に調査します。

この、非破壊調査の限界まで、家の内部を覗き込み、集められた膨大な生きた情報を、専門のソフトウェアに入力し、構造計算を行う。これこそが、精密診断です。手間も時間も、そして費用も、簡易診断とは比較になりません。しかし、このプロセスを経て初めて、私たちは、あなたの家の本当の健康状態を、確信をもって語ることができるのです。木造住宅の耐震診断において、このステップを省略することは、もはや診断とは呼べないと、私たちは考えています。

1.3 プロは一体、何を調べているのか?~500棟の現場で培われた診断の眼~

✔ここでのポイント:

私たちプロフェッショナルが、耐震診断の現場で、単なるチェックリストの確認作業ではなく、五感を使い、どのようにして家の“声”を聞いているのか、その思考のプロセスを公開します。これにより、マニュアル通りの診断では決して到達できない、経験に裏打ちされた診断の「深み」と「価値」を伝えます。

精密診断のプロセスは、一見すると、地道な調査作業の繰り返しに見えるかもしれません。

しかし、その一つひとつの所作には、500棟以上の木造住宅と向き合ってきた私たちだからこそ持つ、経験に裏打ちされた「診断の眼」が光っています。私たちは、単にマニュアルに沿って、劣化の有無をチェックしているのではありません。私たちは、家のあらゆる痕跡から、その家がこれまで歩んできた歴史を読み解き、これから起こりうる未来のリスクを予見しているのです。ここでは、そのプロの思考の一部を、ご紹介しましょう。

1.3.1 単なるひび割れではなく、その「深さ」と「方向」から、構造の悲鳴を聞く

例えば、基礎のコンクリートに一本のひび割れを見つけたとします。

多くの業者は、「ひび割れあり」と記録して、それで終わりかもしれません。しかし、私たちの診断は、そこからが始まりです。

まず、クラックスケールと呼ばれる専門の道具を当て、そのひび割れの幅を、0.1ミリ単位で正確に計測します。幅が0.3ミリを超えていれば、それは単なる表面的な乾燥収縮ではなく、構造的な問題を抱えている可能性を示唆します。

次に、そのひび割れの「方向」に注目します。もし、それが建物の角から斜め45度方向に走る「せん断クラック」であれば、過去の地震で、その部分に強烈なねじれの力がかかった証拠です。

私たちは、そのひび割れが、家のどの部分の弱さに起因しているのか、頭の中で構造全体のバランスを思い浮かべながら、その原因を推論していきます。

さらに、そのひび割れの「深さ」や「貫通の有無」を確認し、内部の鉄筋が錆びていないか、水の侵入した形跡はないかまで、徹底的に調査します。一本のひび割れは、私たちにとって、家の構造体が発する、雄弁な「悲鳴」なのです。耐震診断報告書の見方を学ぶ上で、こうした写真一枚に込められた意味を読み解く力が重要になります。

1.3.2 天井裏の雨染みから、過去の台風の記憶を読み解く

天井裏を調査している際に、隅の方に、うっすらとした雨染みの痕跡を見つけたとします。お客様に「過去に雨漏りはありましたか?」とお伺いしても、「いいえ、特に記憶にありません」とお答えになることが、よくあります。

しかし、私たちは、その染みの色や広がり方、そして位置から、その家が過去に経験してきたであろう出来事を、物語のように読み解いていきます。例えば、特定の方向の壁際にだけ染みが広がっていれば、「おそらく、10年ほど前の、あの大型台風の際に、強風を伴う横殴りの雨が、外壁の隙間から侵入したのだろう」と推測します。そして、その水分が、壁の中の断熱材を濡らし、柱や梁の含水率を高め、木材腐朽菌が繁殖する温床となっていないか、という、次なるリスクシナリオへと、思考を繋げていくのです。

天井裏の小さな染みは、私たちにとって、その家が経験してきた災害の記憶であり、未来の耐震性を脅かす、見えないリスクの始まりを告げる、重要なサインなのです。

1.3.3 床下の湿気の匂いから、家の寿命を蝕む「腐朽」のリスクを嗅ぎ分ける

床下に潜った瞬間、ツンと鼻をつく、湿った土と、微かなカビの匂い。これもまた、私たちプロフェッショナルが見過ごさない、重要な診断情報です。床下の湿気は、家の寿命を静かに、しかし確実に蝕む、最大の敵だからです。

私たちは、その匂いの元を辿り、床下の換気が十分に機能しているか、地面からの湿気が上がってきていないか、給排水管からの水漏れの形跡はないかなどを、徹底的に調査します。そして、ハンマーで土台や大引を軽く叩き、その音の響き方で、木材の内部が腐朽していないか、その健全性を診断します。乾いた健全な木材は「コンコン」と高い音がしますが、内部が腐っている木材は「ボコボコ」という、鈍く低い音がします。

この、五感を総動員して行う診断こそが、500棟以上の木造住宅の耐震診断で培われた、私たちの真骨頂です。図面や計算だけでは決して分からない、その家の「生きた声」を聞き取ること。それを行って初めて、私たちは、本当に価値のある診断結果を、お客様にお届けできるのです。耐震診断をどこに頼むか、その選択は、こうした診断の「深み」を提供できるかどうかで、決めるべきなのです。

章の概要:

皆さんが抱える、手続きや費用といった現実的な不安に、具体的かつ透明性の高い情報を提供して応えます。診断のステップを時系列で丁寧に解説し、耐震診断の費用が「支出」ではなく、未来の安全と資産価値を守るための「価値ある投資」であることを深く理解できるように解説します。

2.1 【ステップ解説】お問い合わせから報告書お渡しまでの全プロセス

✔ここでのポイント:

木造住宅の耐震診断が、実際にどのような流れで進むのか。その全プロセスを4つのステップに分け、時系列で具体的に解説します。専門家が現地調査で何を見ているのか、その裏側までお見せすることで、診断への漠然とした不安を解消し、安心してご相談いただける信頼関係を築きます。

「耐震診断を受けてみたいけれど、何だか大変そう…」

「専門家に家の中を隅々まで見られるのは、少し抵抗があるわ」。

そうしたお気持ち、よく分かります。未知のプロセスに対する不安は、誰にでもあるものです。

しかし、ご安心ください。私たちが行う精密診断は、お客様との丁寧な対話を何よりも大切にしながら、体系立てられたプロセスに沿って、スムーズに進められます。ここでは、あなたが最初にお電話をくださる瞬間から、詳細な耐震診断報告書をお渡しするまでの、すべての流れを具体的にお見せします。このプロセスを知ることで、耐震診断が、決して特別なことではなく、あなたの家の未来のための、当たり前で、そしてポジティブな第一歩であることが、きっとお分かりいただけるはずです。

2.1.1 ステップ①:最初のご相談と、図面など資料の確認

すべての物語は、一本のお電話や、ホームページからのお問い合わせという、小さなきっかけから始まります。あなたが抱える、家への耐震不安や、リフォームに関する夢や希望。まずは、どんな些細なことでも結構ですので、私たちにお聞かせください。この最初の対話で、私たちが最も大切にしているのは、お客様のお話をじっくりと、そして深くお伺いすることです。

そして、もしご自宅を建てられた際の図面(建築確認申請図書や設計図)が残っていらっしゃれば、ぜひご用意ください。

これは、あなたの家の“カルテ”として、診断の精度を飛躍的に高めるための、非常に重要な情報源となります。図面があれば、事前に家の骨格や構造をある程度把握した上で、現地調査に臨むことができるため、より効率的で、より深いレベルの診断が可能となるのです。

もちろん、古い家で図面が残っていない、というケースも少なくありません。

その場合でも、ご安心ください。私たちは、図面がない状態からでも、現地で実測を行い、新たに図面を復元しながら、精密診断を行うための豊富な経験とノウ-ハウを持っています。耐震診断をどこに頼むか迷われた時、こうした図面のない家への対応力も、一つの重要な判断基準となるでしょう。

2.1.2 ステップ②:専門家による現地調査(床下・天井裏で、プロは何を見ているのか)

お客様との対話と資料の確認を終えたら、いよいよ専門家がご自宅へお伺いし、現地調査を行います。調査時間は、お住まいの規模にもよりますが、おおむね3時間から半日程度です。私たちは、この現地調査を、単なる現状確認ではなく、家の“声”を聞くための、最も重要な対話の時間だと考えています。

まず、間取り図を手に、各部屋の壁の位置や長さを実測し、図面との間に齟齬がないかを確認します。そして、いよいよ、家の“内部”へとアプローチしていきます。押入れの天板などを外し、懐中電灯を片手に、普段は決して見ることのない「天井裏」へ。そして、床下収納庫や和室の畳を上げて、「床下」へ。この暗く、狭い空間にこそ、あなたの家の本当の健康状態を示す、無数のサインが隠されています。

-

床下で、プロは何を見ているのか? 私たちは、まず基礎の状態を徹底的に確認します。コンクリートに鉄筋が入っているか(シュミットハンマーによる強度測定や、鉄筋探査機も使用します)、危険なひび割れはないか、地面は湿っていないか。そして、家の土台となる木材に、腐食やシロアリの被害がないかを、目と、時には打診ハンマーで音を聞き分けながら、一本一本確認していきます。

-

天井裏で、プロは何を見ているのか? 屋根を支える梁や束といった構造材が、適切な太さで、適切な場所に配置されているか。雨漏りの痕跡はないか。そして、81-00住宅などで特に重要となる、柱と梁を繋ぐ金物の有無や、その施工状態を確認します。

この、五感を総動員して行う調査こそが、500棟以上の木造住宅の耐震診断で培われた、私たちの真骨頂です。図面だけでは決して分からない、その家の「生きた声」を聞き取ることで、次のステップである構造計算の精度が、飛躍的に高まるのです。

2.1.3 ステップ③:持ち帰り後のデータ解析と、専門ソフトによる構造計算

現地調査で収集した膨大な生きた情報は、私たちの事務所に持ち帰られ、ここから、専門家による地道なデータ解析と、科学的な構造計算のプロセスが始まります。

まず、現地で実測した情報と、既存の図面を照らし合わせ、家の現状を正確に反映した「現況図」を作成します。そして、その図面を元に、専門の構造計算ソフトウェアに、壁の量、柱の位置、筋交いの有無、基礎の仕様といった、あらゆる情報を一つひとつ、丁寧に入力していきます。

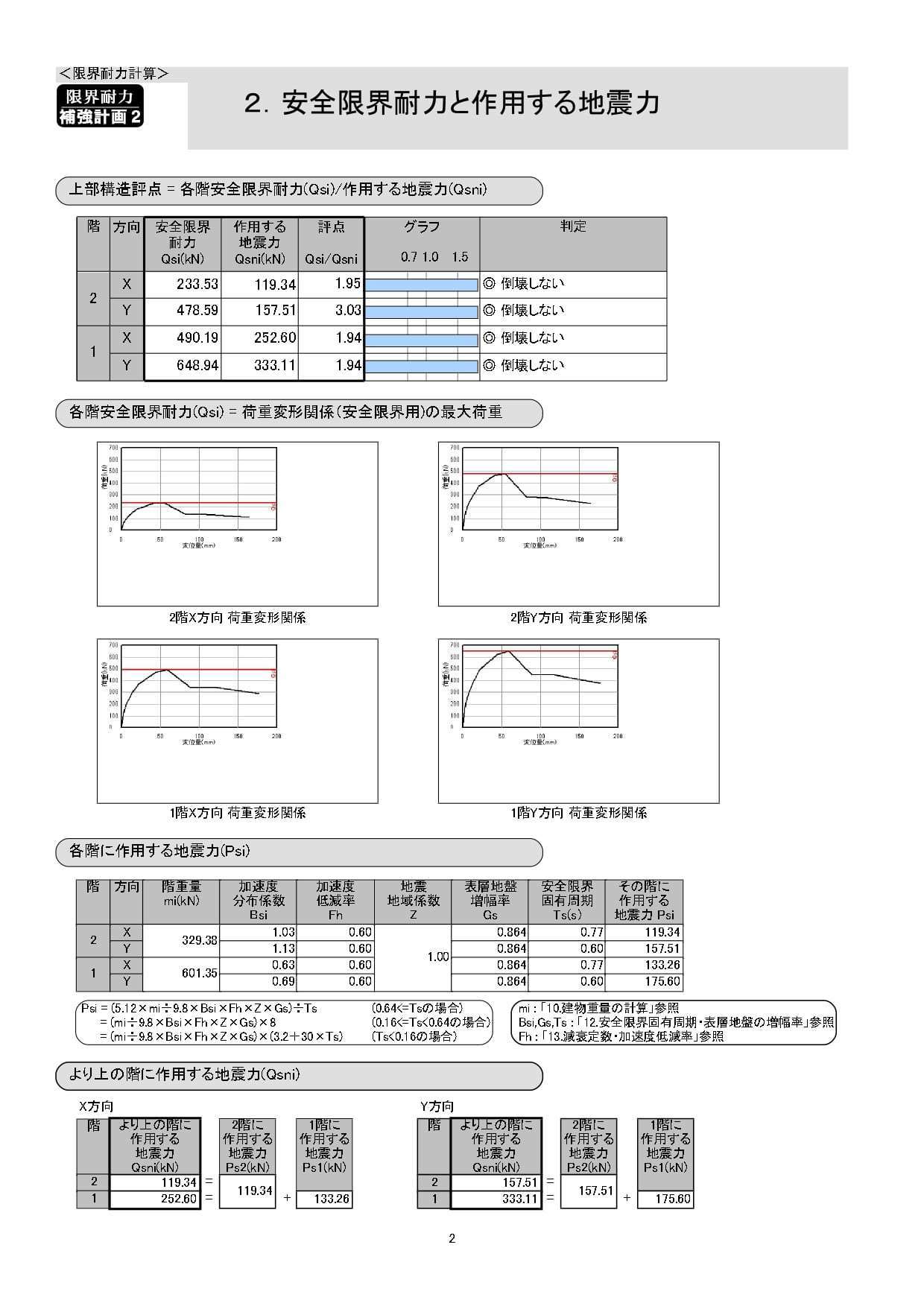

このプロセスで算出されるのが、前回の記事で詳しく解説した、あなたの家の“体力測定結果”である「上部構造評点(Iw値)」や「偏心率」です。私たちは、ただソフトが弾き出した数値を鵜呑みにするわけではありません。現地調査で得た「基礎に無筋の可能性が高い」「2階の床の剛性が低い」といった定性的な情報も加味しながら、その数値が持つ本当の意味を、多角的に、そして深く読み解いていきます。

この、目には見えない、しかし極めて重要なプロセスこそが、耐震診断報告書の信頼性を担保する、私たちの仕事の核心部分です。耐震診断の費用には、こうした専門家による高度な解析作業の対価も含まれていることを、ぜひご理解いただければと思います。

2.1.4 ステップ④:診断結果報告書のご提出と、分かりやすいご説明

すべての解析と計算を終え、いよいよ、あなたの家の“人間ドックの結果”である「耐震診断報告書」が完成します。私たちは、この分厚い報告書を、ただお客様にお渡しして終わり、ということは、決してありません。

私たちは、お客様と再び対座の時間をいただき、報告書に記された専門用語や数値を、一つひとつ、どなたにもご理解いただける平易な言葉で、丁寧に解説させていただきます。

「あなたの家の総合評点は0.8でした。これは、国の基準である1.0に満たず、倒壊する可能性がある、という評価です」

「特に、1階の南側の壁が不足しているため、偏心率が高く、地震の際にはねじれてしまう危険性があります」

「幸い、基礎の状態は比較的良好ですが、柱と土台を繋ぐ金物が不足しているため、引き抜きへの対策が急務です」

このように、あなたの家の耐震性の不安の正体を、具体的な「診断結果」として明確にお伝えします。そして、その上で、どのような治療(補強工事)を行えば、この家が安全な住まいへと生まれ変われるのか、その処方箋(補強計画の概略)まで、この段階でご提示します。耐震診断報告書の正しい見方とは、単に数値を見るだけでなく、その背景にあるリスクと、未来への可能性を、専門家と共に読み解いていく、対話のプロセスなのです。

2.2 耐震診断のリアルな費用相場と、価格を左右する要因

✔ここでのポイント:

耐震診断の費用について、その具体的な相場と、価格が変動する要因を包み隠さず解説します。なぜ業者によって価格に差があるのか、その内訳を透明化することで、読者が価格の安さだけで業者を選ぶことの危険性を理解し、価値に基づいた正しい判断ができるように導きます。

「耐震診断の重要性は分かった。でも、一体どれくらいの費用がかかるの?」

――それは、お客様にとって、最も気にかかる、そして最も聞きにくい質問の一つかもしれません。ここでは、木造住宅の耐震診断にかかる費用について、そのリアルな相場観と、価格を左右する要因について、正直にお話しさせていただきます。

2.2.1 なぜ、業者によって耐震診断の費用に差が出るのか?

インターネットで「耐震診断 費用」と検索すると、数万円で診断を謳う業者から、数十万円の見積もりを提示する業者まで、その価格帯は様々です。なぜ、これほどの価格差が生まれるのでしょうか。その答えは、前節で解説した「診断のレベル」の違いにあります。

非常に安価な診断の多くは、現地調査を簡略化したり、詳細な構造計算を省略したりする「簡易診断」であることがほとんどです。これでは、家の本当の健康状態を把握することはできません。

一方で、私たちが標準として行う精密診断は、専門的な知識と経験を持つ建築士が、半日以上をかけて現地を徹底的に調査し、その後、事務所で何日もかけて複雑な構造計算を行います。その診断の深さと精度は、簡易診断とは比較になりません。耐震診断の費用とは、まさに、その「診断の質」に対する対価なのです。

一般的な木造2階建て住宅(延床面積120㎡程度)の場合、私たちがご提案する精密診断の費用相場は、20万円~40万円程度となります。一見すると高額に感じられるかもしれません。しかし、これは、ご家族の命と、何千万円という資産価値を持つあなたのお住まいの未来を守るための、最も重要で、最も価値のある「初期投資」であると、私たちは確信しています。

2.2.2 費用の内訳(人件費、計算費用、報告書作成費)を正直にお話しします

では、その20万円~40万円という費用の内訳は、どのようになっているのでしょうか。私たちは、その内訳を、お客様にガラス張りでご説明することをお約束します。

-

① 現地調査費(技術者の人件費): 専門的な知識と経験を持つ建築士が、半日以上、あなたのお住まいに拘束され、集中して調査を行うための費用です。

-

② 構造計算・解析費用: 現地で収集したデータを元に、専門のソフトウェアを用いて、複雑な構造計算を行うための費用です。これには、ソフトウェアの利用料や、高度な解析を行う技術者への対価が含まれます。

-

③ 耐震診断報告書作成費: 数十ページに及ぶ、詳細な報告書を作成し、図面や計算結果を、お客様に分かりやすくまとめるための費用です。

-

④ 諸経費: 交通費や、各種機材の使用料などが含まれます。

このように、耐震診断の費用は、専門家があなたの家一棟のためだけに費やす、多大な時間と、高度な知識・技術に対する、正当な対価なのです。

2.2.3 図面の有無が、費用と診断精度にどう影響するのか

耐震診断の費用を左右する、もう一つの大きな要因。それが、建築当時の「図面の有無」です。もし、確認申請図書一式(平面図、立面図、矩計図、伏図など)がすべて揃っていれば、私たちはそれを元に、非常にスムーズかつ、精度の高い診断を進めることができます。

しかし、古い家などで図面が一切残っていない場合、私たちは、まず、現地で家全体を実測し、ゼロから図面を復元する「現況図作成」という作業から始めなければなりません。この作業には、多大な時間と労力がかかるため、その分、診断費用も高くなる傾向にあります。

しかし、ご安心ください。私たちには、図面がない状態からでも、数多くの木造住宅の耐震診断を成功させてきた、豊富な経験があります。たとえ費用が少し割高になったとしても、それによって得られる、あなたの家の正確な“カルテ”の価値は、計り知れません。

2.3 賢く活用!耐震診断で使える補助金・助成金制度

✔ここでのポイント:

耐震診断にかかる費用負担を、大幅に軽減できる「補助金・助成金制度」の存在を具体的に紹介します。国や自治体の制度を賢く活用することで、自己負担をほとんどなくすことも可能であることを伝え、診断への最後の一歩を力強く後押しします。

「精密診断の重要性は分かった。でも、やはり費用が…」。

そのお気持ち、よく分かります。しかし、ご安心ください。あなたのその、家族の安全を願う尊い決断を、国や、あなたがお住まいの自治体も、決して見放してはいません。質の高い耐震診断に対しては、その費用負担を大幅に軽減してくれる、数多くの支援制度が用意されているのです。

2.3.1 あなたの街にもあるかもしれない、診断費用を助成してくれる制度

木造住宅の耐震診断に対する補助金・助成金制度は、国よりも、むしろ、各市区町村といった、地方自治体が主体となって実施しているケースがほとんどです。特に、旧耐震基準の木造住宅が密集している地域では、その耐震化を促進するために、非常に手厚い助成制度を設けている場合が多くあります。

その内容は、自治体によって様々ですが、例えば、

-

耐震診断費用の全額、あるいは大部分(9割以上など)を助成してくれる。

-

自治体が派遣する診断士であれば、無料で診断を受けられる。

-

耐震診断の結果、補強工事が必要と判断された場合、その後の工事費用にも、高額な補助金が適用される。

といった、非常に魅力的な制度が数多く存在します。これらの制度を賢く活用すれば、精密診断にかかる費用の自己負担を、ほとんどゼロに近づけることも、決して夢ではありません。

2.3.2 私たちが、面倒な手続きをワンストップでサポートする理由

これらの情報は、お住まいの市区町村のホームページや、建築関連の窓口で確認することができます。しかし、制度内容が複雑であったり、申請書類の作成が煩雑であったりと、一般の方がご自身で全てを行うには、少しハードルが高いと感じられるかもしれません。

だからこそ、耐震診断をどこに頼むか、という選択が重要になるのです。私たちのような、地域に根差し、性能向上リノベーションを専門とする工務店は、こうした自治体ごとの補助金制度の最新情報にも精通しています。

私たちは、お客様のリフォーム計画に、どの制度が適用可能かを見極め、複雑な申請書類の作成から、行政との協議まで、その面倒な手続きを、すべてワンストップでサポートさせていただきます。なぜなら、私たちの仕事は、単に診断や工事を行うことだけではないからです。お客様が、余計なストレスや不安を感じることなく、安心して、そして最大限に賢く、理想の住まいづくりを実現するためのお手伝いをすること。それこそが、私たちの最大の喜びであり、使命であると考えているからです。

3.1 木造住宅の耐震診断を行える、3つの専門家

✔ここでのポイント:

木造住宅の耐震診断を依頼できる専門家には、主に「設計事務所」「診断専門会社」「性能向上リノベーション専門工務店」の3つの選択肢があります。それぞれの特徴と、メリット・デメリットを客観的に解説することで、読者がご自身の状況に合った依頼先を考えるための、公平な情報を提供します。

家の“人間ドック”である耐震診断の重要性をご理解いただけたところで、次なる疑問は、当然、「では、その大切な診断を、一体どこに頼むのが一番良いのか?」ということでしょう。

リノベーション雑誌を開けば、様々な会社の名前が並び、インターネットで検索すれば、無数の情報が溢れています。その中から、ご家族の命と未来を託すに足る、最高の“主治医”を見つけ出すことは、決して簡単なことではありません。

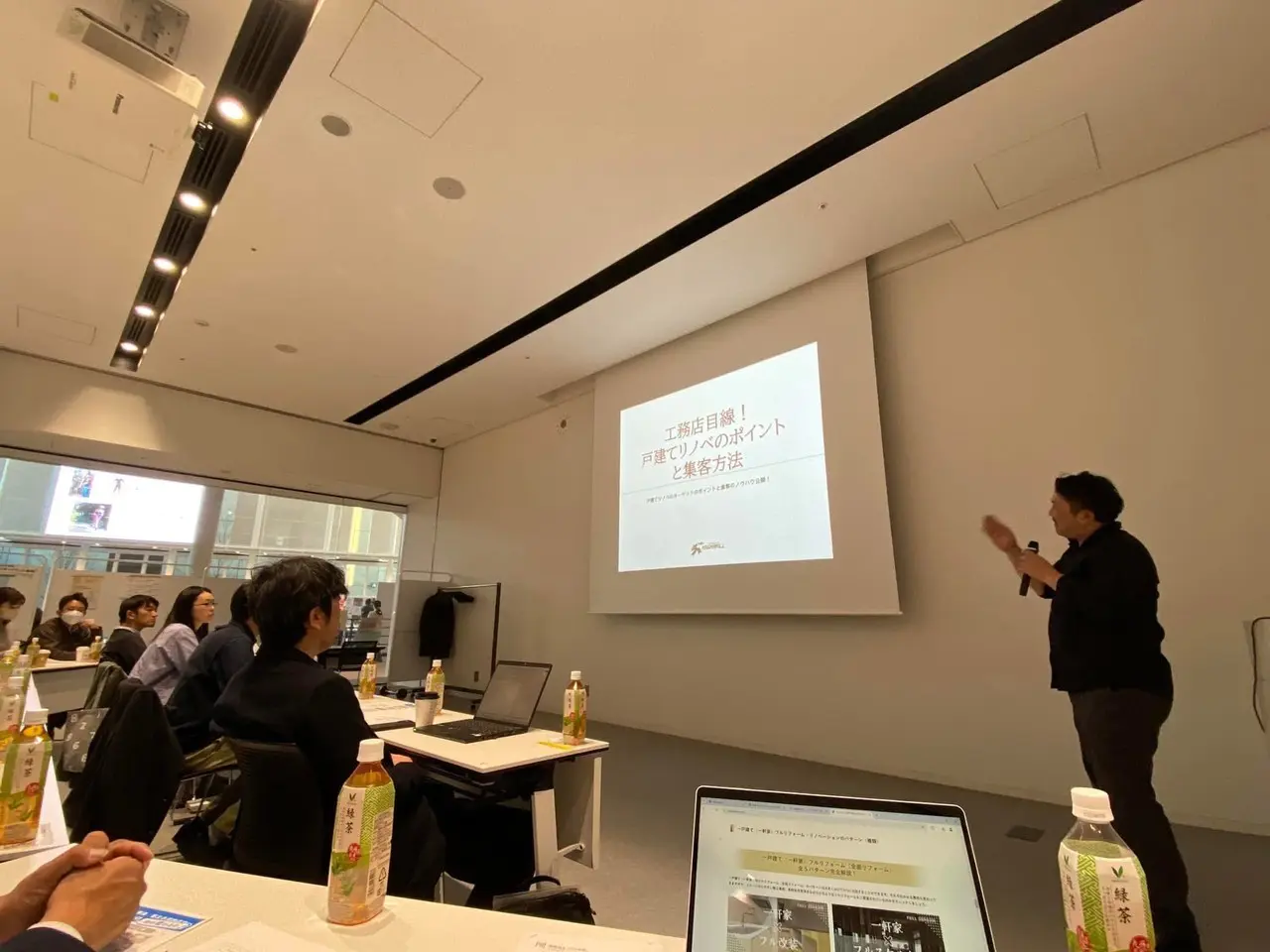

木造住宅の耐震診断を依頼できる専門家は、大きく分けて3つのタイプに分類できます。ここでは、それぞれの特徴を、500棟以上の現場を見てきた私たちの視点から、公平に、そして率直に解説していきます。

3.1.1 選択肢①:設計事務所(建築士)

まず、最も一般的な選択肢の一つが、地域の建築士事務所に所属する建築士に依頼する方法です。

建築士は、家の設計と法律の専門家であり、建築基準法に基づいた正確な診断を行う能力を持っています。特に、デザイン性の高いリノベーションを同時に検討されている場合、設計の初期段階から建築士と対話を進められることは、大きなメリットと言えるでしょう。また、特定の施工会社に属さない、中立的な立場から客観的な診断結果を提供してくれる、という期待感もあります。

しかし、その一方で、注意すべき点もあります。それは、建築士の専門分野は、非常に多岐にわたるということです。モダンな新築住宅の設計を得意とする建築士が、必ずしも、築数十年を経た木造住宅の複雑な構造や、その補強方法に精通しているとは限りません。特に、私たちが重視する「耐震の三位一体」のような、経験則に基づいた深いレベルの知見を持っているか、そして、その診断結果を、現実的で費用対効果の高い「補強工事」へと落とし込む、具体的な施工のノウハウを持っているかどうかは、慎重に見極める必要があります。診断はできても、最高の「治療」ができるとは限らない。それが、この選択肢が持つ、一つの側面です。意匠を専門とする建築設計事務所が多いので注意をしてください。

3.1.2 選択肢②:診断専門会社

次に考えられるのが、その名の通り、建物の耐震診断を専門に行っている会社です。彼らは、日々、数多くの建物の診断を手掛けており、その診断技術や経験値の高さには、信頼が置けるでしょう。施工は行わず、診断というサービスに特化しているため、非常に客観的で、公平な診断結果を期待できるというメリットもあります。

しかし、ここにも一つの大きな“壁”が存在します。それは、診断専門会社の役割は、あくまで「診断まで」である、ということです。彼らは、あなたの家の“カルテ”を作成することはできますが、その後の「外科手術(補強工事)」を執刀することはできません。あなたは、その診断報告書を手に、改めて、治療を行ってくれる施工会社を、ゼロから探さなければならないのです。

そして、ここに、大きなリスクが潜んでいます。診断を行った専門家と、実際に工事を行う職人との間に、知識や経験、そして哲学の断絶が生まれてしまう可能性があるからです。診断書に書かれた推奨補強計画が、現場の現実を無視した、机上の空論であったり、あるいは、施工会社が、診断書の意図を十分に理解しないまま、自己流の解釈で工事を進めてしまったり。

500棟以上のの現場で、私たちは、こうした「診断」と「治療」の分断が招いた、数多くの悲劇的な事例を目の当たりにしてきました。耐震診断をどこに頼むか、という問いは、「誰が診断するか」だけでなく、「誰が治療するか」までを見据えて、考えなければならないのです。

3.1.3 選択肢③:私たちのような、性能向上リノベーション専門工務店

そして、三つ目の選択肢が、私たち増改築comのような、木造住宅の性能向上リノベーションを専門とし、耐震診断から設計、そして施工までを、すべて自社で一貫して行える専門工務店です。

私たちの最大の強みは、まさに、前述した二つの選択肢の“壁”を取り払える点にあります。私たちは、単なる設計の専門家ではありません。500棟以上の古い木造住宅をスケルトンにし、その骨格と向き合い、自らの手で再生させてきた、施工のプロフェッショナル集団です。私たちの診断は、常に「その後の、最高の治療(補強工事)」を前提として行われます。

床下に潜り、基礎のひび割れを見た瞬間に、私たちの頭の中では、最適な基礎補強の工法と、その費用が、瞬時にシミュレーションされています。

診断を行う技術者と、実際に現場でノミを振るう職人が、同じ哲学を共有し、密に連携を取りながら、一つのチームとして、あなたの家の再生に取り組む。診断から治療まで、すべてのプロセスに一貫した責任を持つ。これこそが、お客様に「絶対的な安心」をお届けするための、唯一無二の体制であると、私たちは確信しています。

3.2 最も重要な判断基準:「診断」の先に、「最高の治療」を提案できるか

✔ここでのポイント:

3つの選択肢の中から、なぜ「診断から治療(工事)までを一貫して行える専門家」を選ぶべきなのか、その理由を、医療の比喩を用いて、より深く、そして論理的に解説します。500棟の手術経験を持つ外科医(私たち)だからこそ提供できる、圧倒的な価値と優位性を、明確に訴求します。

耐震診断をどこに頼むか。その問いに対する、私たちの答えは、もうお分かりいただけたかもしれません。しかし、それは決して、ポジショントークではありません。ここでは、なぜ「診断」と「治療」が一貫していることが、あなたの家の未来にとって、決定的に重要なのか、その理由を、もう少し深くお話しさせてください。

3.2.1 なぜ、診断と治療は、同じ医師(専門家)が一貫して行うべきなのか

もし、あなたが人間ドックで、深刻な病気の可能性を指摘されたとします。

その時、あなたは、検査結果のデータだけを渡され、「あとは、ご自身で、腕の良い外科医を探してください」と言われたら、どう感じるでしょうか。おそらく、途方に暮れてしまうはずです。どの医師が、自分の病状を最も深く理解し、最高の技術で手術をしてくれるのか。それを、患者自身が判断するのは、あまりにも酷なことです。

理想的なのは、あなたの体のことを最も深く理解している主治医が、自ら執刀するか、あるいは、その主治医が絶対的な信頼を置く、最高の外科医を紹介してくれることではないでしょうか。

家のリフォームも、全く同じです。耐震診断で得られた報告書は、専門用語と数値が並んだ、いわば「検査データ」に過ぎません。そのデータの行間から、その家が持つ、固有の歴史や癖、そして声なき声を読み解き、数ある補強工法の中から、最も効果的で、最も無駄のない、オーダーメイドの「治療計画」を立案する。

そして、その計画を、現場の職人たちに、寸分の狂いもなく、完璧に実行させる。この、「診断」から「治療」までの一貫したプロセスを、一つの強固な意志と責任の下で完遂して初めて、本当の意味での、価値ある木造住宅の耐震診断は、完了するのです。

3.2.2 500棟の手術経験を持つ外科医(私たち)だからこそできる、診断の深さと、治療計画の精度

診断だけを専門に行う業者は、いわば「検査技師」です。彼らは、非常に優れた技術で、正確なデータを提供してくれるでしょう。しかし、彼らは、実際にメスを握り、幾多の困難な手術を成功させてきた「外科医」ではありません。

私たちは、500棟以上の古い木造住宅という、極めて難しい患者の手術を執刀してきた、経験豊富な外科医チームです。私たちの診断が、なぜ深いのか。それは、床下のひび割れ一つを見た瞬間に、過去に経験した、何百もの類似ケースと、その後の治療の経過が、私たちの脳裏に瞬時にフラッシュバックするからです。このひび割れは、どのような補強を行えば、最も確実に進行を止められるのか。その工事には、どれくらいの費用と期間がかかるのか。その答えを、私たちは、机上の計算だけでなく、血の通った「経験」として知っています。

私たちの耐震診断報告書の見方は、単なる数値の評価ではありません。その数値の先に、具体的な「治療の光景」が見えているのです。この、診断の深さと、治療計画の精度の高さこそが、500棟の手術経験を持つ私たちだからこそ提供できる、唯一無二の価値なのです。

3.3 信頼できるパートナーを見抜くための、契約前の“問診”リスト

✔ここでのポイント:

あなたが、業者と対峙した際に、その実力を具体的に見抜くための「魔法の質問」を授けます。これまで解説してきた「耐震の三位一体」などの専門知識を、業者選びの実践的な武器として活用する方法を提示します。

ここまでお読みいただいたあなたは、もはや、ただ業者の説明を聞くだけの、無力な施主ではありません。耐震診断をどこに頼むべきか、その本質的な判断基準を、すでに手にしているはずです。最後に、その知識を「使える武器」として、あなたが最高の“主治医”を見つけ出すための、契約前の“問診”リストをお渡しします。これらの質問に、自信と、誠意と、そして情熱をもって答えられる専門家こそが、あなたの未来を託すに足る、真のパートナーです。

3.3.1 あなたの家を託せる専門家かを見抜く、3つの究極の質問

業者との最初の面談の際に、ぜひ、この3つの質問を、ご自身の言葉で投げかけてみてください。

-

質問①:「あなたの会社が考える、“耐震の三位一体”とは何ですか?」 この問いに、即座に「強度(上部構造評点)」「バランス(偏心率)」「結束力(N値)」の重要性を、自らの言葉で、そして、それらがなぜ一体でなければならないのか、その理由まで含めて語れない業者は、耐震の本質を理解していません。

-

質問②:「旧耐震の我が家を診断する際、最も重要視する点はどこですか?」 この問いに対し、「まずは基礎の状態です。なぜなら…」と、基礎補強の絶対的な優先順位を、明確な根拠と共に即答できない業者は、旧耐震住宅の本当の怖さを知らない可能性があります。

-

質問③:「診断後の補強計画で、N値(算定)計算は必ず行いますか?」 この問いに、一瞬でもためらったり、あるいは「ケースバイケースです」といった曖昧な答えが返ってきたりした場合は、要注意です。「もちろんです。N値計算なき耐震計画は、ただの“おまじない”ですから」。そう断言できる誠実さと技術力があるか。それこそが、精密診断と簡易診断を分ける、プロの矜持なのです。

これらの質問は、業者を試すための、意地悪なものではありません。それは、あなたの家の命と未来に対する、真摯な想いを共有できるパートナーであるかどうかを確認するための、極めて本質的な「対話」なのです。

章の概要:

この第4章は、この記事全体の核心とも言える部分です。これまでの章で学んできた知識を武器に、専門用語が並ぶ「耐震診断報告書」を、あなたご自身がプロと同じ視点で深く読み解けるように、その見方を徹底的に解説します。

4.1 診断報告書の全体像:どこから、何を読み解くべきか

✔ここでのポイント:

数十ページにも及ぶ耐震診断報告書を前に、どこから手をつければ良いのか。ここでは、報告書全体の構造を解説し、まず最初に確認すべき「サマリーページ」、写真に隠された「現場の生きた情報」、そして難解な計算書が持つ「誠実さの証」という、3つの視点から、効率的かつ効果的に全体像を掴む方法をお伝えします。

長い人間ドックを終え、いよいよ医師から検査結果を受け取る瞬間。分厚いカルテを前に、誰もが緊張と不安を感じるものです。

耐震診断報告書も、それと全く同じです。専門用語と数字の羅列を前に、途方に暮れてしまうお気持ち、よく分かります。

しかし、ご安心ください。これからお話しする3つのポイントさえ押さえれば、あなたも、その報告書が語りかける、あなたの家の“声”を、明確に聞き取ることができるようになります。耐震診断報告書の正しい見方とは、すべてのページを隅から隅まで理解することではありません。どこに、最も重要な真実が隠されているのか、その急所を知ることなのです。

4.1.1 まず見るべきは、サマリー(概要)ページ。家の健康状態が、一目でわかる

耐震診断報告書には、必ず、診断結果の要点をまとめた「サマリー(概要)」ページが、最初の数ページに設けられています。ここが、あなたの家の“人間ドックの結果概要”です。まず、ここをじっくりと読み込むことで、家全体の健康状態を、大まかに、しかし的確に把握することができます。

このページで、あなたが特に注目すべきは、「総合評価」の欄です。そこには、「上部構造評点(Iw値)」という、家の全体的な強度を示す数値が、必ず記載されています。この数値が、国の定める最低基準である「1.0」を上回っているか、あるいは下回っているか。それが、あなたの家が、まず最低限の体力を有しているかどうかの、最初の判断基準となります。

さらに、多くのサマリーページには、「評点の内訳」として、1階と2階、そしてX方向(東西)とY方向(南北)といった、階ごと・方向ごとの評点が記載されています。総合評点が1.0を超えていても、特定の階や方向の数値だけが極端に低い場合は、そこに構造的な弱点が潜んでいることを示唆しています。

このサマリーページは、いわば、健康診断の結果における「総合所見」の欄です。まずはここで全体像を掴み、「私の家は、どうやら足腰(1階)に弱点を抱えているらしい」といった、大まかな課題意識を持つこと。それが、この分厚い報告書を読み解くための、最初のステップです。

4.1.2 現地調査写真のページに隠された、プロだけが気づく重要なヒント

次に、ぜひ目を通していただきたいのが、現地調査の際に撮影された「写真」のページです。多くの方は、計算結果の数字ばかりに気を取られがちですが、実はこの写真の中にこそ、数値だけでは決して分からない、あなたの家の「生きた情報」が、豊富に含まれています。

例えば、床下の写真。そこに、基礎コンクリートの表面に、白い粉が吹いたような「白華(はっか)現象」が写っていたとしたら。それは、床下の湿度が高く、コンクリートのアルカリ成分が溶け出しているサインであり、木材の腐朽やシロアリのリスクが高まっていることを示唆しています。あるいは、天井裏の写真。そこに、本来まっすぐであるはずの梁が、少し垂れ下がっているように見えたとしたら。それは、過去の不適切なリフォームで柱が抜かれたことによる、構造的な負荷の蓄積を物語っているのかもしれません。

私たちプロフェッショナルは、この写真一枚一枚から、その家がこれまで経験してきた歴史や、抱えている病巣の根本原因を、物語のように読み解いていきます。あなたも、ぜひ、ご自身の家の“内部”の写真と向き合ってみてください。そこに写る、小さなシミやひび割れが、あなたの家が抱える耐震への不安の、具体的な証拠として、見えてくるかもしれません。木造住宅の耐震診断において、この写真情報は、数値と同じくらい、あるいはそれ以上に重要なのです。

4.1.3 難解な計算書の羅列は、私たちの「誠実さ」の証です

報告書の後半には、多くの場合、専門的な構造計算書や、詳細なデータが、何ページにもわたって添付されています。正直に申し上げて、この部分を、一般の方が完全に理解する必要はありません。

しかし、この難解な計算書の存在そのものが、実は、その診断を行った業者の「誠実さ」を測る、一つのバロメーターとなるのです。

なぜなら、この計算書の羅列は、「私たちの診断結果は、決して、経験や勘といった曖昧なものではありません。すべて、建築基準法と、科学的な構造力学に基づいて、一本一本の柱、一枚一枚の壁について、詳細に検証した上で導き出された、客観的な事実です」という、私たち専門家からの、お客様に対する、力強いメッセージだからです。

もし、あなたの手元にある報告書が、数枚の簡単な図と、結論の数値だけで構成されているとしたら。それは、診断のプロセスが不透明である、という危険なサインかもしれません。耐震診断をどこに頼むか、その選択は、こうした報告書の「質」にも、明確に表れるのです。

4.2 【最重要】“三位一体”で読み解く、我が家の体力測定結果

✔ここでのポイント:

この記事の核心。これまで学んできた「耐震の三位一体」の物差しを使い、耐震診断報告書の数値を、具体的に、そして深く読み解く方法を伝授します。「強度」「バランス」「結束力」という3つの視点から、あなたの家の本当の“強さ”と“弱さ”を、あなた自身の力で明らかにできるように導きます。

さて、報告書の全体像を掴んだところで、いよいよ、あなたの家の“体力測定結果”の核心へと、踏み込んでいきましょう。

思い出してください。家の本当の強さは、「強度」「バランス」「結束力」という、“三位一体”によって決まる、ということを。この三つの視点こそが、専門用語のジャングルの中で、あなたが進むべき道筋を照らし出す、最も信頼できる光となります。耐震診断報告書の正しい見方とは、この三位一体の視点で、数値を立体的に読み解いていくことに他なりません。

4.2.1 ①「強度」の診断結果:上部構造評点(Iw値)の正しい見方と、1.5を目指す意味

まず、あなたの家の「筋力」=「強度」を測る指標、「上部構造評点(Iw値)」のページを開いてください。

そこに記された数値が、あなたの家の、最も基本的な体力スコアです。

-

評点1.0未満:「倒壊する可能性が高い」 もし、総合評点が1.0を下回っていたら、それは、現行の建築基準法が求める最低限の強度すら満たしていない、極めて危険な状態であることを意味します。特に、0.7を下回る場合は、「倒壊する可能性が高い」と判定され、一刻も早い精密診断と、本格的な補強工事が不可欠です。

-

評点1.0以上1.5未満:「一応倒壊しない」 評点が1.0を超えていれば、ひとまず、国の定める最低基準はクリアしていることになります。「一応、倒壊はしないだろう」というレベルです。しかし、私たちが目指すのは、そのレベルではありません。なぜなら、この「一応」という言葉には、「ただし、建物は大きな損傷を受け、住み続けられなくなる可能性はあります」という、厳しい現実が隠されているからです。

-

評点1.5以上:「倒壊しない」 これこそが、私たち「増改築.com®」が、すべての耐震補強リフォーム工事において、絶対的な目標として掲げる数値です。これは、建築基準法の1.5倍の強度を持つ、耐震等級3に相当し、「巨大地震の後も、大きな補修をすることなく、安心して住み続けられる」レベルの、圧倒的な安全性能を示します。Iw値とは何か、その本質は、この「1.5」という数字にこそ、凝縮されているのです。

4.2.2 ②「バランス」の診断結果:偏心率と四分割法の図から、家の“ねじれ”のリスクを読み解く

次に、あなたの家の「体幹」=「バランス」を測る指標、「偏心率」のページを見てみましょう。そこには、多くの場合、「四分割法」という手法に基づいた、建物の平面図が描かれているはずです。

この図では、建物の1階と2階が、それぞれ4つのエリアに分割され、各エリアに、どれくらいの量の耐力壁が配置されているかが、数値で示されています。この数値の「ばらつき」こそが、あなたの家の耐震バランスの良し悪しを、一目で教えてくれます。

例えば、4つのエリアの数値が、すべて「1.2」や「1.3」といったように、比較的近い値で揃っていれば、あなたの家は、バランス良く筋肉のついた、体幹の強い状態であると言えます。しかし、もし、南側の二つのエリアが「0.5」しかないのに、北側の二つのエリアが「2.0」もある、といった極端なばらつきがあれば、それは、地震時に危険な「ねじれ」を起こしやすい、非常にアンバランスな状態であることを意味します。

報告書には、「偏心率」という、このずれの度合いを0から1までの数値で示したものも記載されています。この数値が、0.15を超えている場合は、バランスの改善が急務であると判断します。上部構造評点の総合値がいくら高くても、この偏心率が悪ければ、その強度は、絵に描いた餅に過ぎないのです。

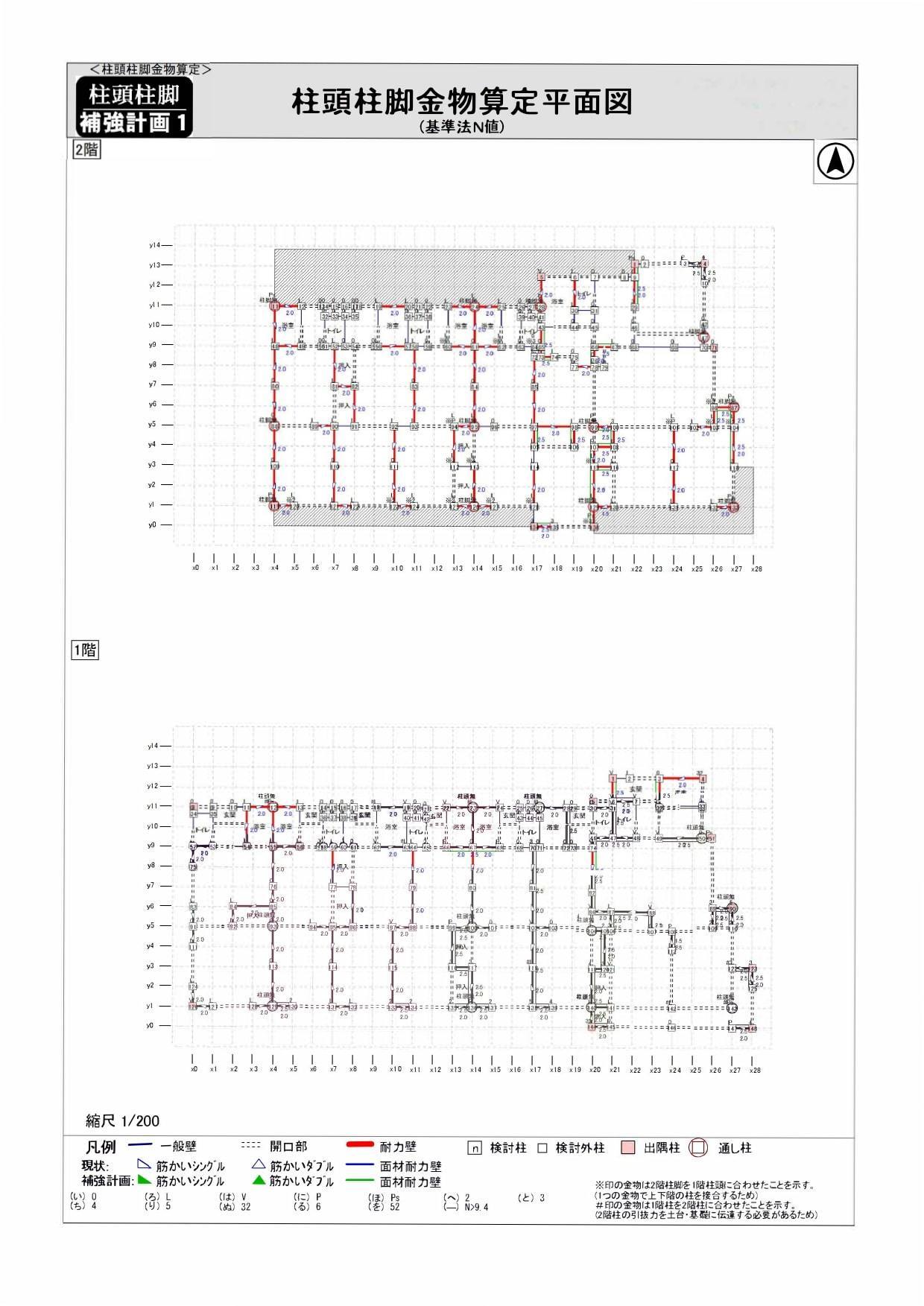

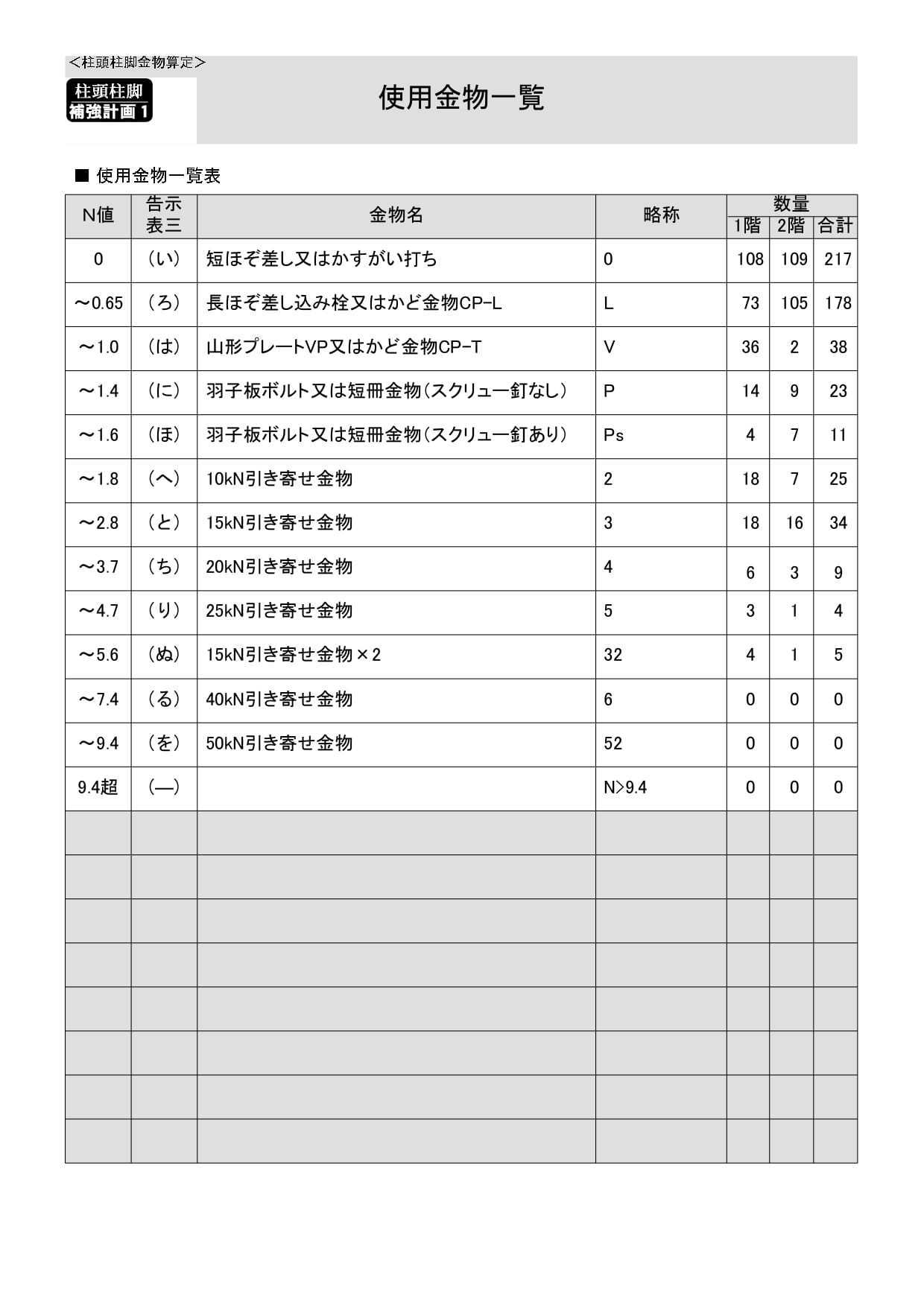

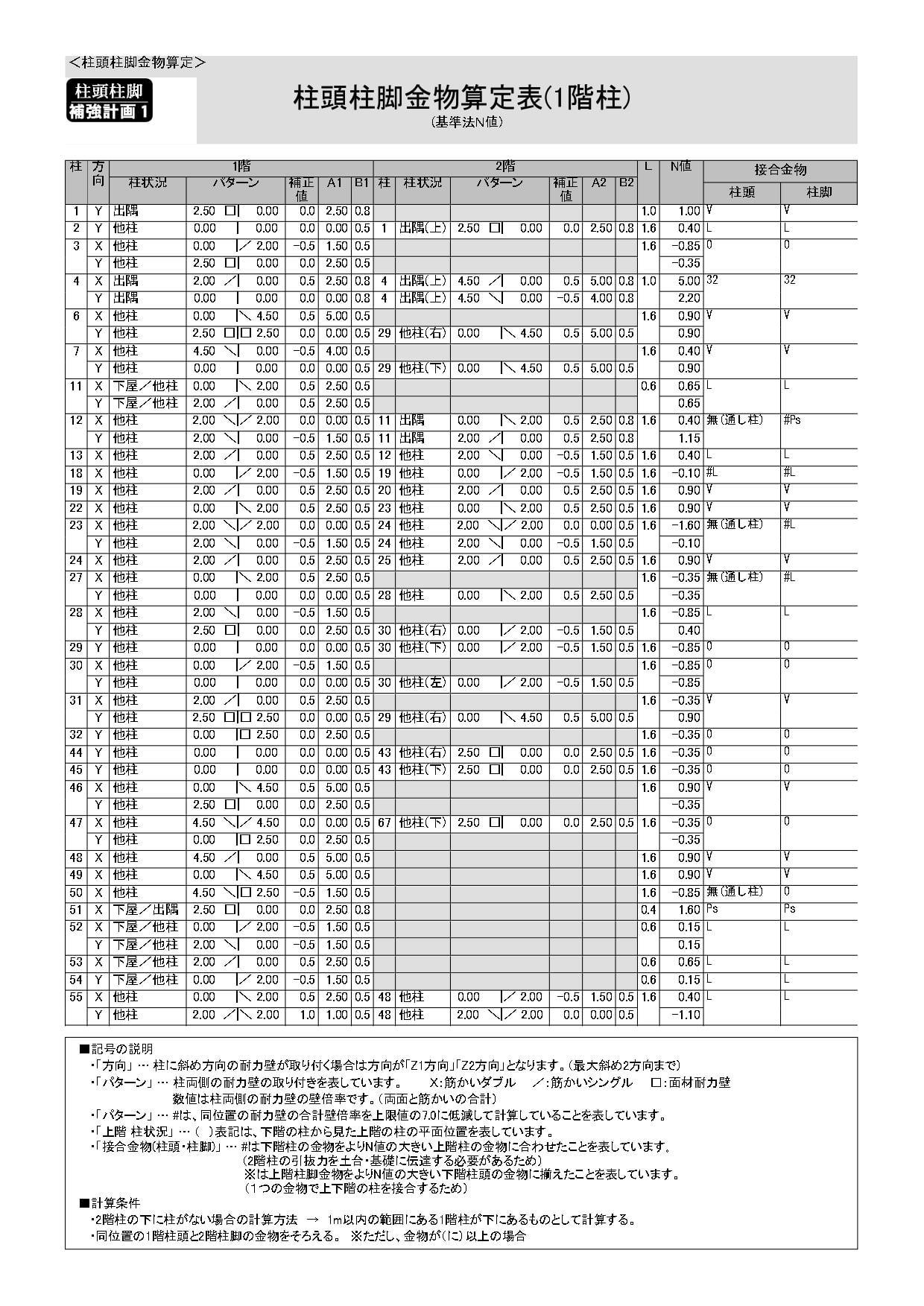

4.2.3 ③「結束力」の診断結果:N値計算に関する記述を探し、柱の引き抜きリスクを確認する

そして、最後の、そして最も重要な“体力測定”が、あなたの家の「靭帯」=「結束力」です。これを評価するのが、「N値計算」です。

正直に申し上げて、一般的な耐震診断報告書には、このN値計算の結果が、詳細に記載されていないケースも少なくありません。

しかし、真に責任ある専門家であれば、診断報告書の「特記事項」や「総合所見」の欄に、必ず、この結束力に関する言及があるはずです。

「現況では、柱頭柱脚金物が不足しており、規定の引き抜き耐力が確保できていない箇所が多数見られる」 「壁の補強に伴い、N値計算に基づいた、適切なホールダウン金物の設置が必須である」

こうした記述を探してください。もし、あなたの報告書に、この「金物」や「引き抜き」、「N値」といった言葉が一切見当たらないのであれば、その診断は、家の耐震性において最も重要な「結束力」という視点が、抜け落ちている可能性があります。

その時は、ためらうことなく、診断を行った業者に、こう質問してください。

「この診断結果には、N値計算の結果が反映されていますか?」と。

その問いに対する答えこそが、その業者の、本当の実力と誠実さを、何よりも雄弁に物語ってくれるでしょう。

上部構造評点、偏心率、そしてこのN値。この三位一体の視点なくして、耐震診断の見方は、完成しないのです。

> さらに詳しい解説はこちら:

4.3 数値の裏に隠された「特記事項」こそ、専門医からの最も重要なメッセージ

ここまで、耐震診断報告書の数値を、“三位一体”の視点で読み解く方法についてお話ししてきました。

しかし、あなたの家の“カルテ”には、もう一つ、決して見逃してはならない、極めて重要な情報が記されています。

それが、報告書の最後の方にある、「特記事項」や「総合所見」といった、文章で書かれた部分です。

これは、いわば、あなたの家を診察した専門医からの、最も重要な“メッセージ”に他なりません。数値が客観的な「検査結果」であるならば、この特記事項は、500棟以上の臨床経験を持つ専門医が、その経験と五感を総動員して導き出した、「診断所見」なのです。この所見を正しく理解することこそ、耐震診断報告書の本当の見方と言えるでしょう。

4.3.1 「基礎に無筋の可能性あり」「蟻害の痕跡あり」。数値だけでは分からない、その家固有のリスク

耐震診断報告書の数値データは、家の健康状態を客観的に示してくれます。

しかし、その数値の背景に、どのような“病巣”が隠れているのかまでは、教えてくれません。その、数値の行間を埋めるのが、この「特記事項」の欄なのです。ここには、現地調査で専門家が実際に目で見て、手で触れて感じ取った、その家固有の、生々しいリスクが記されています。

例えば、報告書に「基礎に無筋の可能性あり」と書かれていたとします。

これは、単に「鉄筋が入っていないかもしれません」という意味ではありません。

500棟以上の古い木造住宅と向き合ってきた私たちプロフェッショナルは、その一文から、さらに多くの情報を読み取ります。築年数、コンクリートの色合いや表面の状態、そして小さなひび割れの入り方。それらを総合的に判断し、「この時代の、この地域の、この建て方であれば、無筋である可能性は極めて高い。そして、もし無筋であれば、上部構造評点の計算値は、現実には何の意味もなさないほどの、深刻なリスクを抱えている」と、瞬時に判断します。

これは、簡易診断では決して到達できない、精密診断の現場で培われた、経験則に基づく“予見”なのです。この所見があるかないかで、その後の補強計画の立て方と費用**は、全く異なるものになります。

あるいは、「南側土台に蟻害(シロアリ被害)の痕跡あり」という記述。

これもまた、単に「シロアリがいた跡があります」という報告ではありません。

私たちは、その痕跡から、シロアリがどこから侵入し、どこへ向かったのか、その「道筋」を推測します。

床下の湿気の多い場所から土台を伝い、壁の中の柱へと被害が広がっているのではないか。もしそうであれば、この家の体力は、計算上の数値をはるかに下回る、危険な状態にあるかもしれない。

そうした、目には見えないリスクの連鎖を、頭の中で組み立てていくのです。木造住宅の耐震診断において、この想像力こそが、専門家の真価が問われる部分です。

このように、「特記事項」に記された一言一句は、数値データだけでは決して表現しきれない、あなたの家の「物語」を語っています。それは、過去にどのようなダメージを受け、現在どのような病巣を抱え、そして、放置すれば未来にどのような危険が待っているのか、という、専門医からの、極めて重要なメッセージなのです。耐震診断をどこに頼むか迷われた際には、こうした数値の裏側まで深く読み解き、丁寧に説明してくれる専門家であるかどうかを、一つの大きな判断基準にしてください。

これであなたも、ご自身の家の“カルテ”を、深く読み解けるようになったはずです

ここまで、この長い“人間ドック”の旅にお付き合いいただき、誠にありがとうございました。

耐震診断の「なぜ?」から始まり、簡易診断と精密診断の決定的な違い、その具体的な流れと正直な費用、そしてどこに頼むべきかという重要な選択まで。今、あなたの手の中には、ご自身の家の“カルテ”、すなわち耐震診断報告書を、プロと同じ視点で深く読み解くための、確かな知識と物差しがあるはずです。

もうあなたは、専門用語の羅列を前に、ただ途方に暮れるだけの無力な存在ではありません。

「この上部構造評点の数値が意味するものは何か」

「この偏心率が示す、我が家の隠れた弱点はどこか」

「そして、この報告書には、なぜN値計算への言及がないのか」。

そのように、鋭い問いを立て、専門家と対等に対話する力を、すでに身につけていらっしゃいます。

木造住宅の耐震診断において、何が本質で、何が重要なのか。その見方を、あなたは完全にマスターされたのです。

しかし、診断は、あくまで現状を知るための第一歩。本当のゴールは、弱点を克服し、健康な体を手に入れること

どうか忘れないでください。人間ドックが、健康診断の結果を渡して終わりではないように、耐震診断もまた、報告書を受け取って終わり、ではありません。

それは、あくまで、あなたの家の“今、現在の”健康状態を、正確に知るための第一歩に過ぎないのです。

その結果、たとえ厳しい数値が突きつけられたとしても、決して悲観する必要はありません。

むしろ、それは、手遅れになる前に、家の弱点を発見できた、幸運な機会なのです。なぜなら、私たち専門医(プロフェッショナル)は、その“カルテ”に基づいて、最高の「治療計画」を立案することができるからです。

本当のゴールは、診断結果に基づいて、発見された弱点を的確に克服し、未来の巨大地震にも耐えうる、強靭で健康な体を手に入れること、すなわち、最適な耐震補強リフォーム工事を実行することにあります。

耐震診断にかかった費用は、この最高の未来を実現するための、最も価値ある投資だったと、必ずや実感していただけるはずです。

さあ、“カルテ”をその手に、次のステップへと進みましょう。

診断という精密検査を終えた今、次はいよいよ、あなたの家のためだけの、具体的な「治療計画」を立てる、最も創造的で、希望に満ちた旅の始まりです。

しかし、その前に。私たちが500棟以上の現場で確信した、究極の診断法について、もう一つだけ、お話しなければならないことがあります。

■ 耐震補強を含むフルリフォーム 耐震補強は単独でも実施できますが、フルリフォームと組み合わせることで、壁や天井を解体するタイミングで効率的に補強工事を行えます。結果として、耐震補強単独の場合と比べて工期の短縮とコストの削減が可能です。

➡️「フルリフォーム」とは?費用相場・事例を500棟の実績で完全解説【2026年】

■ スケルトンリフォームによる耐震等級3の達成

耐震で失敗しない為の

『耐震補強リフォーム工事 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの耐震改修知見を網羅!

耐震補強リフォーム工事をする前に必ず読んでください!

耐震補強リフォーム工事完全ガイドは6部構成(診断編6記事・治療編11記事・技術編5記事・計画編4記事・実践難関編5記事・最終決断編4記事・エピローグ1記事)の全32話構成で、耐震補強リフォーム工事に必要な全知識を網羅的に解説します。500棟以上の知見を凝縮した他とは一線を画する深い内容としました。

読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

【耐震補強リフォーム工事完全ガイド】

第1部:【診断編】我が家の“カルテ”を読み解き、真実と向き合う

診断編の役割とコンセプト: 皆さんの漠然とした「家への耐震不安」に寄り添い、その正体を突き止めるための「診断」に特化したパートです。地震の歴史からご自宅の築年数が持つ意味を学び、耐震性の客観的な物差しを知り、そしてプロの診断技術の深淵に触れることで、読者の不安を「解決すべき具体的な課題」へと転換させます。すべての治療は、正確な診断から始まります。

記事(全6本):

➡️ あなたの家が生まれた時代:旧耐震・81-00住宅・2000年基準、それぞれの「常識」と「弱点」

➡️ 我が家の体力測定:耐震性の“三位一体”「評点・偏心率・N値」とは何か

➡️ 耐震診断の全貌:費用・流れ・依頼先は?プロが教える診断結果の正しい読み解き方

➡️ 究極の診断法「スケルトンリフォーム」。なぜ私たちは壁を剥がし、家の“素顔”と向き合うのか

➡️ 壁の中に潜む時限爆弾:見えない木材の腐食とシロアリが、あなたの家の体力を奪っている

第2部:【治療編】築年数別の最適解。“三位一体”を取り戻す構造外科手術

治療編の役割とコンセプト: このガイドの技術的な核心です。第1部で明らかになった家の“カルテ”に基づき、それぞれの時代が抱える固有の病巣に対する、具体的な「治療計画=補強工事」を詳述します。旧耐震の宿命である基礎補強から、81-00住宅のバランス修正、そして現代住宅の損傷防止まで。プロが執刀する「構造外科手術」の全貌を、豊富な経験に基づいて解説します。

記事(全11本):

➡️ 【旧耐震の宿命】なぜ「基礎補強」なくして、評点1.5(強度)は絶対に不可能なのか

➡️ 【旧耐震の治療法】無筋基礎を蘇らせる「基礎補強工事」と、骨格を再構築する「壁量・金物」計画

➡️ 【81-00住宅の落とし穴】「新耐震なのに倒壊」の衝撃。過渡期の家に潜む“バランス”と“結束力”の罠

➡️ 【81-00住宅の治療法】偏りを正し、骨格を繋ぐ。あなたの家を“本物の新耐震”にする補強工事

➡️ 【2000年基準以降の課題】「倒壊はしないが、住めなくなる」という現実

➡️ 【次世代の備え】絶対的な耐震性能の上にこそ。「制震」がもたらす“損傷防止”という価値

➡️ 柱の抜けを防ぐ生命線「N値計算」:500棟の経験が明かす、本当に意味のある耐震金物補強の全貌

第3部:【技術編】「本物の強さ」を構築する、専門医の外科手術

計画編の役割とコンセプト: 家の“健康”を取り戻すための、具体的な「手術(工事)」の全貌を解説する、応用技術の核心部です。耐震・制震・免震といった基本的な考え方の違いから、家の骨格を自在に操り、理想の空間と絶対的な安全を両立させるための、高度な専門技術まで。私たちが持つ「技術の引き出し」のすべてを、ここに開示します。

記事(全5本):

➡️ 「耐震」「制震」「免震」の違いとは?それぞれのメリット・デメリットをプロが徹底比較

➡️ 【最重要】「制震」は耐震の“代わり”ではない。損傷を防ぐための制震ダンパー“正しい使い方”

➡️ リノベーションの壁倍率計画:面材耐力壁「ノボパン」と剛床工法で実現する“三位一体”の耐震補強

➡️ 大空間リビングの夢を叶える「柱抜き・梁補強」。構造とデザインを両立させる匠の技

➡️ リフォームで「耐震等級3」は取得できるのか?その方法と費用、そして本当の価値

第4部:【計画編】見えざる壁を乗り越える。法規と費用を味方につける航海術

計画編の役割とコンセプト: どんなに優れた治療計画も、現実の壁を乗り越えなければ絵に描いた餅です。このパートでは、リフォーム計画を阻む二大障壁である「法規」と「費用」に正面から向き合い、それらを敵ではなく「味方」につけるための、具体的な航海術を授けます。2025年法改正、補助金、コストコントロール。プロの知恵で、計画実現への確かな道筋を照らします。

記事(全4本):

➡️ 【2025年法改正】建築確認申請を“賢く回避”する、性能向上リノベーションの戦略的計画術

➡️ 検査済証なき家、再建築不可物件の再生シナリオ:法的制約の中で命を守るための現実解

➡️ 【費用全貌】モデルケースで見る耐震リフォーム工事のリアルな費用と、賢いコストダウン術

➡️ 【最新版】耐震リフォーム補助金・減税制度フル活用マニュアル

第5部:【実践・難関編】500棟の軌跡。どんな家も、決して諦めない

実践・難関編の役割とコンセプト: このガイドの、増改築.com®の真骨頂。他社が匙を投げるような、極めて困難な状況を、いかにして克服してきたか。その具体的な「臨床報告」を通じて、私たちの圧倒的な技術力と、決して諦めない情熱を証明します。これは、単なる事例紹介ではなく、困難な状況にある読者にとっての、希望の灯火となるパートです。

記事(全5本):

➡️ 【難関事例①:傾き】家が傾いている…その絶望を希望に変える「ジャッキアップ工事」という選択

➡️ 【難関事例②:狭小地】隣家との距離20cm!絶望的な状況を打破する「裏打ち工法」とは

➡️ 【難関事例③:車庫】ビルトインガレージの弱点を克服し、評点1.5以上を達成する構造計画

➡️ 【難関事例④:無基礎】「この家には、基礎がありません」。絶望の宣告から始まった、奇跡の再生工事

➡️ 【最終方程式】「最強の耐震」×「最高の断熱」=家族の健康と資産価値の最大化

第6部:【最終決断編】最高の未来を手に入れるための、最後の選択

最終決断編の役割とコンセプト: 最高の未来を実現するための、最も重要な「パートナー選び」に焦点を当てます。技術論から一歩進み、読者が自らの価値観で、後悔のない、そして最高の決断を下せるよう、その思考を整理し、力強く後押しします。

記事(全4本):

➡️ 耐震リフォーム業者選び、9つの最終チェックリスト:「三位一体」と「制震の役割」を語れるか

➡️ なぜ、大手ハウスメーカーは木造リノベーションが不得意なのか?業界の構造的真実

➡️ セカンドオピニオンのススメ:あなたの家の診断書、私たちにも見せてください

➡️『【最終結論】500棟の経験が導き出した、後悔しない家づくりの“絶対法則”』へ

終章:エピローグ ~100年先も、この家で~

終章の役割とコンセプト: 物語を締めくくり、技術や知識を超えた、私たちの「想い」を伝えます。なぜ、私たちがこの仕事に人生を懸けているのか。その哲学に触れていただくことで、読者との間に、深い共感と、未来へと続く信頼関係を築きます。

記事(全1本):

➡️ 【特別寄稿】耐震とは、文化を未来へ繋ぐこと。四代目として。

断熱リフォームで失敗しない為の『断熱リフォーム 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの断熱改修知見を網羅!

断熱リフォームをする前に必ず読んでください!

何から読めばいいかわからない方は総合案内よりお進みください。

導入編2記事・基礎知識編3記事・部位別実践編4記事・特殊ケース攻略編2記事・計画実行編5記事の全16話構成で、断熱リフォームに必要な全知識をを網羅的に解説します。読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

< この記事の著者情報 >

ハイウィル株式会社 四代目社長

1976年生まれ 東京都出身。

【経歴】

家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。

中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。

この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。 TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。その後、工務店で主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを大工職人として施工、管理者として管理。

2003年に独立し 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる戸建てフルリフォームを150棟、営業、施工管理に従事。

2008年家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。

250棟の木造改修の営業、施工管理に従事。

2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級6」への推進を目指し、 自身の通算500棟を超える木造フルリフォーム・リノベーション経験の集大成として、性能向上に特化した日本初の木造フルリオーム&リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン。

このページを読んだ方は下記のコンテンツも読んでいます。

フルリフォーム(全面リフォーム)で最も大切なのは「断熱」と「耐震」です。性能向上を第一に考え、末永く安心して住める快適な住まいを目指しましょう。

戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。

一戸建て家のリフォームに関することを

お気軽にお問合せください

よくあるご質問

- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・

- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・

- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。

あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。

営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。

※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。

※2026年の大型補助金が確定したことで現在大変込み合っております。

耐震性能と断熱性能を向上させるフルリフォームには6か月~7か月の工期がかかります。

補助金獲得には年内に報告を挙げる必要があることから、お早目にご相談をお願いいたします。(5月着工までが目安)

ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。

(3月までの着工枠が埋まりました)・・・2026/02/01更新

※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。

図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。

営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)