戸建フルリフォームなら「増改築.com®」TOP >耐震補強リフォーム工事 完全ガイド>大空間リビングの夢を叶える「柱抜き・梁補強」。構造とデザインを両立させる匠の技

更新日:2025/08/17

大空間リビングの夢を叶える「柱抜き・梁補強」。構造とデザインを両立させる匠の技

【耐震ガイド17/32】「この柱さえなければ…」を叶える!大空間リビングを実現する「柱抜き・梁補強」の匠の技

✔ここでの概要:

これまでの章で、私たちは、地震という脅威から、いかにして家と命を守るか、という「守り」の技術について、深く学んできました。強固な壁、揺るぎない結束力、そして家全体を一体化させる床と屋根。それらは、安全な暮らしの、絶対的な土台です。しかし、リノベーションの本当の醍醐味は、その安全という土台の上に、どのような「夢」を描くかにあります。

この章では、その技術を応用し、リノベーションにおける最大の夢である「大空間の間取り」を実現するという、より「攻め」のテーマへと入っていきます。

「この柱さえなければ、理想のLDKが叶うのに…」。

多くの施主様が抱くその切実な願いと、「でも、柱を抜いたら家が弱くなるのでは?」という大きな不安。

そのジレンマに対し、私たちプロが、いかにして「デザイン」と「構造」という、時に相反する二つの目標を両立させるのか。その神髄を、ここに解き明かします。

序章.1 多くの人が抱く、リノベーション最大の夢「大空間LDK」

✔ここでのポイント:まず、リノベーションをご検討中の皆様が、共通して抱くであろう「夢」に、深く共感することから始めます。かつての、細かく仕切られた間取りから、現代のライフスタイルに合った、開放的で、家族が繋がる大空間 LDKへ。なぜ、私たちは、そのような空間に、これほどまでに強く惹かれるのでしょうか。

序章.1.1 暮らし方の変化が、間取りの理想を変えた

私たちが、これまで500棟を超える木造住宅の性能向上リノベーションに携わる中で、お客様から、最も多く、そして、最も情熱的にご要望いただくこと。

それは、「広々とした、開放的なリビング・ダイニング・キッチンが欲しい」という、願いです。

特に、築30年、40年と経過したお住まいをリフォームされる場合、その思いは、より一層、強くなります。

なぜなら、当時の日本の家づくりは、今とは、暮らし方そのものの考え方が、全く異なっていたからです。

かつては、

「食事をする場所(食堂)」

「くつろぐ場所(居間)」

「料理をする場所(台所)」

といったように、それぞれの空間の役割が、壁や柱によって、明確に分けられているのが、当たり前でした。

それは、お客様をお通しする客間を、家族のプライベート空間と分ける、という日本ならではの文化の表れでもありました。

しかし、現代の私たちの暮らしは、どうでしょうか。家族が、それぞれの時間を過ごしながらも、同じ空間で、緩やかに繋がり合う。キッチンで料理をしながら、リビングで遊ぶお子様の様子を見守ったり、ダイニングテーブルで、ご夫婦が、並んでパソコンを開いたり。

空間を「機能」で区切るのではなく、家族という「繋がり」で、緩やかに包み込む。

それが、現代の私たちが求める、豊かな暮らしの形なのではないでしょうか。

序章.1.2 全ての夢の始まり、「この柱さえなければ…」

その、理想の暮らしを実現しようと、ご自宅の図面を眺めた時、必ず、私たちの目の前に立ちはだかる、物理的な壁。

それが、部屋と部屋を隔てる「壁」であり、その壁を支える「柱」の存在です。

「この壁と、ここの柱さえなければ、キッチンとダイニング、リビングが一体になった、夢の大空間 LDK リノベーションが実現できるのに…」。

この、切実な、そして、少しだけ、もどかしい思い。

これこそが、ほとんど全ての、素晴らしいリノベーション物語の、始まりの一行なのです。

それは、単なる間取りの変更、という話ではありません。

過去の暮らし方の制約から、ご自身の家族を解き放ち、新しい、自由なライフスタイルを、その手で創造する、という、壮大な夢の始まりなのです。

序章.2 「リフォームで柱を抜くと、家が弱くなる」は、本当か?

✔ここでのポイント: 夢の実現に立ちはだかる、最大の「不安」。

それは、「柱を抜くと、安全性が損なわれるのではないか」という、構造への懸念です。

この、誰もが抱く当然の疑問に対し、プロとして、真正面からお答えします。そして、この問題を、「抜くか、抜かないか」という単純な二元論ではなく、「いかにして、安全に抜き、補強するか」という、専門的な視点へと、皆様を導きます。

序章.2.1 その「常識」、ある意味では、正しい

さて、その「柱を抜く」という、夢への第一歩を踏み出そうとした時、必ず、もう一つの感情が、私たちの心にブレーキをかけます。ご主人様や、ご両親、あるいは、ご友人から、こんな言葉をかけられた経験は、ないでしょうか。

「リフォームで柱を抜くなんて、とんでもない。家が弱くなって、地震が来たら、どうするんだ」。

これは、家の安全を心から願う、愛情に満ちた、そして、ある意味では、全くもって「正しい」ご意見です。

もし、何の知識も、何の計算も、何の対策もせずに、ただ、邪魔だからという理由だけで、柱を一本切り倒してしまったとしたら。その家は、間違いなく、以前よりも、遥かに弱くなります。

柱は、そこに、存在するべき理由があって、存在しているのです。

上階の床や、屋根の重さを、何十年もの間、黙々と支え続けてきた、家の骨格の、最も重要な一部です。

その柱を、無計画に取り去る行為は、自殺行為に等しい、と断言できます。

序章.2.2 プロが問うべきは、「抜けるか」ではなく「どう補強するか」

しかし、私たちプロフェッショナルは、その「常識」の、さらに先を見据えなければなりません。

私たちが問うべきは、「柱を抜くと、家が弱くなりますか?」という、単純な問いではありません。

私たちが、自らに、そして、お客様に問うべき、本当の問い。

それは、「この柱が担っていた役割を、他のどの部材に、どのようにして引き継がせることで、以前よりも、さらに強い構造へと、進化させることができるだろうか?」という、創造的な問いです。

耐震リフォームにおける間取り変更の核心は、この「力の伝達ルートの再設計」にあります。

柱を一本「引き算」するのなら、その柱が支えていた数トンの荷重を、他のどこかで、必ず「足し算」しなければならない。

そして、その足し算を、科学的な根拠に基づいて、完璧に行うこと。

そのための最も強力な武器が、「梁補強 工事」なのです。

柱を抜くことは、家を弱くすることではありません。

それは、古い構造を、より合理的で、より強く、そして、より美しい、新しい構造へと、生まれ変わらせるための「外科手術」なのです。

序章.3 この章で、あなたが手に入れる「夢と安全を両立させる」ための知識

✔ここでのポイント:最後に、この記事を通じて、読者の皆様がどのような知識と判断力を手に入れることができるのか、そのゴールを明確に提示します。漠然とした「夢」と「不安」を、具体的な「知識」へと変え、皆様が、リノベーションの賢明な当事者となるためのお手伝いをします。

序章.3.1 「夢」と「安全」は、トレードオフではない

この記事は、「デザイン」か「耐震性」か、どちらかを選びましょう、というような、妥協の物語ではありません。

その二つは、決して、トレードオフの関係にあるものではないからです。むしろ、逆です。

緻密な構造計画に裏打ちされた、本物の耐震性こそが、これまでの制約を取り払い、より自由で、より大胆な、デザインの可能性を、解き放つのです。

この記事を通じて、私たちは、その「夢」と「安全」を、最も高い次元で両立させるための、具体的な技術と、その背景にある、私たちの設計思想の、全てを公開します。

この旅を終える頃には、皆様は、以下の、明確な知識を、その手にされているはずです。

-

ご自宅の、どの柱が「抜ける柱」で、どの柱が「抜けない柱」なのか、その見極め方。

-

柱の代役を果たす「構造補強 梁」が、どのように力を支えるのか、その基本原理。

-

現場の状況に応じて使い分けられる、多彩な「梁補強 工事」の、具体的な手法。

-

そして、何よりも、それら全てを、科学的に裏付け、安全を保証するための、「構造計算」の、絶対的な重要性。

序章.3.2 賢明な「施主」になるために

この知識は、皆様を、単なる「リフォームの依頼者」から、ご自身の家の未来を、主体的に、そして、専門家と対等に、語り合うことができる、賢明な「当事者」へと、変えてくれるはずです。

「この柱を抜きたいのですけれど、その場合、どのような梁補強の選択肢が考えられますか?」

「その補強計画の根拠となる、構造計算の結果を、見せていただくことはできますか?」

そのような、本質的な対話ができて初めて、皆様は、本当に信頼できる、プロのパートナーを、見つけ出すことができるのです。

さあ、それでは、皆様の長年の夢を、安全で、そして、美しい「現実」に変えるための、具体的な知識の扉を、

一緒に開いてまいりましょう。

章の概要:

序章では、「この柱さえなければ…」という、皆様の「大空間LDK」への夢と、その裏にある構造的な不安についてお話ししました。

その夢への第一歩として、この第1章では、まず、衝動的に「この柱を抜きたい」と考える前に、そもそも、なぜその柱が、その場所に立っているのか、その構造的な役割を、皆様ご自身が正しく理解する必要があります。

家の中に立つ全ての柱が、同じ仕事をしているわけではありません。家の骨格を支える柱たちのチーム内での役割分担、そして、その中でも絶対に抜いてはならない「王様」のような柱と、計画的に“引退”させることが可能な「働き手」の柱がいるのです。

その見極め方について、私たちプロの視点から、分かりやすく解説していきます。

1.1 家の骨格を支える、柱たちの「役割分担」

✔ここでのポイント:

まず、皆様が普段、何気なく目にしている「柱」が、目には見えない場所で、どれほど重要な役割を担っているのか、その仕事内容を具体的に解説します。単に空間を仕切る「棒」ではなく、上からの重さと、横からの揺れの両方と戦う、家の骨格の主役であることを理解していただきます。

1.1.1 垂直に働く「重力」と、水平に働く「地震力」

私たちが暮らす家の中には、たくさんの柱が立っています。

その一本一本が、実は、それぞれに異なる、しかし、どれもが重要な「役割」を担って、この家を支え続けています。

その役割は、大きく分けて二つあります。

一つ目は、「上からの重さ(鉛直荷重)を支える」という、最も基本的な役割です。

屋根に降り積もる雪の重さ、2階の床に置かれたピアノや本棚の重さ、そして、もちろん、そこで暮らすご家族自身の重さ。

これら、家にかかる全ての垂直方向の力は、まず、屋根や床を支える「梁(はり)」が集め、その力を「柱」へと伝えます。

そして、柱は、その重たいバトンを、さらに下の階の梁や、建物の土台、そして最終的には地面へと、着実に伝達していく。

この、力の流れをスムーズに地面へと逃がす「伝達係」こそが、柱の第一の使命です。

一般的な木造住宅では、一本の柱が、実に数トン、乗用車一台分以上もの重さを、常に支え続けていることも、決して珍しくありません。

そして、二つ目の、特に日本においては、より重要な役割。それが、「横からの力(水平荷重)に抵抗する」という役割です。

地震の揺れや、台風の強風といった、建物を横方向に揺さぶる強大な力。

この力に対して、家が倒壊しないように踏ん張るのが、「耐力壁」です。そして、その耐力壁を構成する、最も重要な骨格こそが、両端に立つ「柱」なのです。

柱は、耐力壁が、地震の力でひし形に変形してしまわないように、その垂直性を、頑として維持し続けます。

このように、柱は、上からの「圧縮力」と、横からの「曲げ・せん断力」という、常に二つの異なる敵と、同時に戦っている、家の骨格の中でも、まさに大黒柱と呼ぶにふさわしい存在なのです。

1.1.2 「力の流れ」を、安易に断ち切る危険性

この、家全体を巡る、目には見えない「力の流れ(応力伝達ルート)」を、正しく理解することなく、安易にリフォームで柱を抜くという行為が、どれほど危険なことか、お分かりいただけるかと思います。

それは、交通量の多い、大動脈である幹線道路を、何の予告も、何の迂回路の準備もせずに、突然、閉鎖してしまうようなものです。

行き場を失った膨大な数の車(力)は、周辺の、本来その量を想定していなかった細い路地(他の柱や梁)へと、一気になだれ込みます。

その結果、路地はパンクし、街全体が、取り返しのつかない大混乱(建物の歪みや破壊)に陥ってしまうのです。

ですから、私たちが耐震リフォームで間取り変更を計画する際、最初に行うのは、まず、その家の、現在の「交通網(力の流れ)」を、設計図や現地調査によって、正確に読み解くこと。そして、どの柱が、どれだけの交通量を担っている「幹線道路」なのかを、見極めることから、全てが始まるのです。

1.2 絶対に抜いてはいけない「通し柱」と、計画的に抜ける「管柱」

✔ここでのポイント:

家の柱にも「格」がある、という事実を解説します。

1階と2階を一本で貫き、家の骨格を一体化させる、絶対に抜いてはならない「通し柱」。

そして、各階で完結し、計画的な補強によって抜くことが可能な「管柱」。

この二つの決定的な違いを知ることが、間取り変更の可能性を探る、最初の鍵となります。

1.2.1 家の「背骨」として君臨する、「通し柱」

日本の伝統的な木造住宅(在来軸組工法)において、柱は、その役割の重要度によって、大きく二つの種類に分けられます。

その、最も重要で、まさに「王様」とも言える存在。それが、「通し柱(とおしばしら)」です。

「通し柱」とは、その名の通り、1階の土台から2階の軒まで、途中で途切れることなく、一本の長い木材で通っている、特別な柱のことです。通常、建物の四隅に配置され、時には、間取りの中心的な部分にも、配置されます。

この通し柱が果たす役割は、絶大です。

それは、1階と2階という、本来、別々の箱であるはずの構造体を、強固に一体化させ、地震の揺れに対して、家全体が、一つの塊として抵抗できるようにする、「背骨」のような役割です。

1階が揺れても、2階が揺れても、この通し柱が、両者をしっかりと繋ぎとめることで、家全体の変形を、強力に抑制します。

それゆえに、この「通し柱」は、原則として、絶対に抜いてはならない柱です。

もし、この背骨を抜いてしまえば、家は、上下階の連携を失い、地震の力に対して、極めて脆弱な状態になってしまいます。

リノベーション計画において、私たちプロが、まず最初に確認するのが、この「通し柱」の位置なのです。

1.2.2 計画的な引退が可能な「管柱」

一方、通し柱以外の、ほとんどの柱は、「管柱(くだばしら)」と呼ばれます。

「管柱」とは、それぞれの階で完結している柱のことです。1階であれば、土台から2階の梁まで。2階であれば、2階の床の梁から、屋根の梁まで。それぞれの階の「区間(管)」だけを、支えている柱です。

皆様が、大空間 LDK リノベーションのために、「この柱を抜きたい」と、思われる柱のほとんどは、この「管柱」にあたります。 この管柱は、通し柱とは異なり、計画的に「抜く」ことが、可能です。

もちろん、だからと言って、安易に抜いて良いわけではありません。その管柱が支えていた、数トンの重さを、安全に、そして確実に、他の部材に引き継がせるための、緻密な梁補強 工事が、絶対的な条件となります。

しかし、少なくとも、「抜く」という選択肢が、そこには、存在します。

このように、柱には、「絶対に抜けない王様(通し柱)」と、「条件付きで、計画的に引退させることができる、働き手の兵隊(管柱)」がいる。この、基本的な序列を、まずは、ご理解いただくことが重要です。

1.3 まずは「診断」から ― 私たちの現場での柱の見極め方

✔ここでのポイント:

では、ご自宅のどの柱が「通し柱」で、どの柱が「管柱」なのか。

そして、その管柱は、本当に抜くことができるのか。それは、決して、見た目だけで判断できるものではありません。

このセクションでは、私たちプロが、その重要な判断を下すために、どのような「診断」を行っているのか、その具体的なプロセスを解説します。

1.3.1 「図面」と「現場」の両方から、真実を探る

お客様から、「この柱、抜けますか?」というご質問をいただいた時、私たちは、決して、その場で「はい、抜けますよ」と、安易にお答えすることはありません。

その一本の柱の役割を、正確に見極めるためには、多角的な視点からの、丁寧な「診断」が、不可欠だからです。 私たちの診断プロセスは、主に、二つのステップで進められます。

第一のステップは、「図面調査」です。

もし、お住まいの新築時の設計図(特に、構造が分かる「伏図(ふせず)」など)が残っていれば、それは、非常に貴重な情報源となります。

私たちは、その図面を、隅々まで読み解き、どの柱が「通し柱」として計画されているのか、そして、それぞれの柱の上に、どのような梁や床が乗っているのか、という、家全体の「力の流れ」の、最初の仮説を立てます。

第二のステップは、「現場調査」です。

図面は、あくまで計画です。実際の建物が、その通りに建てられているとは限りません。

そのため、私たちは、必ず、現地にお伺いし、その目で、実際の状態を確認します。

特に重要なのが、「小屋裏(屋根裏)」と「床下」です。 小屋裏に上がれば、2階の天井を突き抜けて、屋根の骨組みまで、すっと伸びている柱を見つけることができます。これが、通し柱であることの、何よりの証拠です。

また、床下に潜れば、柱が、土台のどの位置に、どのように乗っているのか、その足元の状態を確認することができます。

この、図面という「理論」と、現場という「現実」を、丁寧につき合わせていくことで、私たちは、一本一本の柱の、本当の姿を、浮かび上がらせていくのです。

1.3.2 柱を「単体」ではなく、「全体」の中で捉える

そして、私たちの診断は、そこで終わりません。

最後の、そして最も重要なステップ。それは、その柱を、家全体の「構造バランス」という、大きな文脈の中で、捉え直すことです。

たとえ、その柱が、上下階を貫通していない「管柱」であったとしても、もし、それが、家の耐震性能の要となる、強力な「耐力壁」の両端に位置していたり、あるいは、家の「ねじれ」を防ぐ上で、極めて重要な位置に立っていたりする場合があります。

そのような柱を、安易に抜いてしまえば、家全体の耐震バランスが、大きく崩れてしまう危険性があります。

ですから、最終的な「抜ける/抜けない」の判断は、柱を「単体」で見るのではなく、必ず、家全体の構造計算を行い、その柱を抜いた場合に、力の流れが、どのように変化し、他の部分に、どのような影響を及ぼすのかを、科学的にシミュレーションした上で、下されなければなりません。

この、丁寧で、そして科学的な診断プロセスを経て初めて、私たちは、お客様に、自信を持って、こう申し上げることができるのです。「この柱は、抜くことができます。そして、そのために、このような構造補強 梁を、ここに設置しましょう」と。

次の章では、いよいよ、その「柱の代役」となる、梁補強の世界へと、足を踏み入れていきます。

章の概要:前章で、私たちは、家の中に立つ柱には、それぞれに重要な役割があり、「通し柱」のように、原則として抜いてはならない柱と、「管柱」のように、計画的に抜くことが可能な柱があることを学びました。

では、その「抜ける柱」を、どのようにして安全に取り去るのか。

柱を一本抜くということは、その柱が、これまで何十年と担ってきた「家を支える」という重い責任を、他の誰かが引き継がなければならない、ということです。

この章では、「柱抜き」の本質が、実は「力の伝達ルートの再設計」であり、その柱の“代役”として、上階の床や屋根の重さを一手に引き受ける「梁(はり)」がいかに重要であるか、その考え方の核心に迫ります。

2.1 柱が担っていた「数トンの重さ」は、どこへ行くのか?

✔ここでのポイント:

柱を抜いた時、その柱が支えていた、乗用車一台分にも相当する「数トンの重さ」は、決して消えてなくなるわけではありません。このセクションでは、その目には見えない「力の流れ」が、どのようにして、どこへ迂回していくのか。

安全なリフォームで柱を抜くための、最も基本的な構造力学の原則、「力の伝達ルートの再設計」について解説します。

2.1.1 消えることのない「力」というエネルギー

第1章で、一本の柱が、時には数トンもの重さを支えている、というお話をしました。

皆様が、理想の大空間 LDK リノベーションのために、「この柱を抜きたい」と願う、その一本の柱の上には、皆様が思う以上に、凄まじい重さが、常に、のしかかっているのです。

物理学の世界には、「エネルギー保存の法則」という、絶対的な原則があります。

エネルギーは、決して、突然消えたり、ゼロになったりはしない。ただ、その形や、伝わる場所を変えるだけだ、という法則です。家の構造にかかる「力(荷重)」も、これと全く同じです。

私たちが、リフォームで柱を一本、取り去ったとしても、その柱が支えていた数トンの重さが、魔法のように、消えてなくなることは、決してありません。

その力は、行き場を失い、家の中をさまよう、極めて危険なエネルギーへと変わります。

もし、このエネルギーに対して、新しい、正しい「道」を示してあげなければ、それは、建物の最も弱い部分へと集中し、家全体の歪みや、最悪の場合は、崩壊を引き起こす引き金となってしまうのです。

2.1.2 「力の流れ」の、新たな迂回路を設計する

では、私たちプロフェッショナルは、この行き場を失った力を、どのようにして、安全に処理するのでしょうか。

私たちの仕事は、交通量の多い幹線道路の、重要な橋脚を一本、取り除くようなものです。もし、何の計画もなしに、ただ橋脚を爆破してしまえば、橋が崩落するのは、火を見るより明らかです。 そこで、交通整理員である私たちは、まず、その橋脚を撤去する前に、その周辺に、より強固で、より信頼性の高い「迂回路(バイパス)」を、新たに建設します。

そして、これまで橋脚に向かっていた全ての車の流れを、安全に、そしてスムーズに、その新しい迂回路へと誘導し、再び、安全な場所(他の柱や基礎)へと、合流させるのです。 この、新た建設する「迂回路」こそが、柱を抜いた部分の上を横切る、「梁」に他なりません。

これまで、「屋根 → 2階の床 →(抜きたい)柱 → 1階の床 → 基礎」という、まっすぐなルートで地面に伝えられていた力の流れを、 「屋根 → 2階の床 →【新しく補強した梁】→(梁の両端にある)別の柱 → 1階の床 → 基礎」 という、全く新しい、そして、より強固なルートへと、「再設計」してあげる。

これこそが、安全な耐震リフォームで間取り変更を行うための、絶対的な基本原則なのです。

そして、この迂回路の設計がいかに重要であるか、お分かりいただけるかと思います。

なぜなら、この新しい梁、そして、その梁を支える両端の柱には、これまでとは比較にならないほどの、大きな負担がかかることになるからです。

2.2 2階の床や屋根の重さを、たった一本で支える「梁」の再設計

✔ここでのポイント:

柱の“代役”を託されることになった「梁」。しかし、既存の梁が、そのまま、その重責を果たせるわけではありません。

このセクションでは、柱を抜くことによって、梁が新たに背負うことになる、過酷な負荷について解説し、なぜ、その梁を、科学的な計算に基づいて「再設計」する必要があるのか、その理由を明らかにします。

2.2.1 梁の「スパン」が、その運命を決める

柱の代役として、新たなヒーローに任命された「梁」。

しかし、そのヒーローの前には、極めて過酷な試練が待ち受けています。

梁の仕事の難易度を決定づける、最も重要な要素。それは「スパン」、すなわち、柱などの支えがない状態で、梁が飛ばなければならない距離のことです。

皆様も、短い木の板であれば、両端を持てば、中央に、ある程度の重さのものを乗せても、びくともしないことを、ご存じだと思います。

しかし、その板が、2倍、3倍の長さになったとしたら、どうでしょう。ほんの少しの重さでも、中央部分が、大きく「たわんで」しまいますね。 梁も、これと全く同じです。柱が1.8m間隔で立っていた場所に、その柱を一本抜いて、3.6mの大空間を作りたい、とします。これは、梁に、これまで支えていた距離の、2倍もの長い「スパン」を、たった一人で支えなさい、と命令するのと同じことです。

当然ながら、これまでと同じ太さ、同じ材質の梁では、その重さに耐えきれず、大きくたわみ、最悪の場合は、折れて(破壊して)しまいます。

2.2.2 全ての重さを計算し、最適な「梁せい」を導き出す

そこで、私たちプロは、その梁を「再設計」します。これは、勘や経験だけで行えるものでは、決してありません。

緻密な「構造計算」という、科学的なプロセスが不可欠です。

まず、その梁が、具体的に、どれだけの重さを支えなければならないのかを、全て計算します。

・固定荷重: 建物自体の重さ(屋根材、壁、天井、床などの重さ)

・積載荷重: 家具や、そこに住まう人の重さ

・積雪荷重: 地域によっては、屋根に積もる雪の重さ

これらの、全ての重さを合計し、その上で、梁が飛ばなければならない「スパン」を考慮して、「これだけの重さを、これだけの距離、安全に支えるためには、どのような梁が必要か」という、答えを導き出すのです。

その答えの、最も重要な指標となるのが、「梁せい」、すなわち、梁の「高さ(厚み)」です。

梁は、横幅よりも、この「せい(高さ)」を大きくすればするほど、たわみにくく、強くなります。

「このスパンで、この荷重を支えるには、梁せいが30cmの、この材質の集成材が必要だ」

「いや、この場合は、木材では、どうしても天井が低くなってしまうから、より強度の高い、鉄骨のH型鋼を使おう」。

このように、一本の構造補強 梁を選ぶ裏側には、無数の計算と、シミュレーション、そして、私たちプロの、長年の経験に裏打ちされた、総合的な判断が存在するのです。

2.3 これは「柱抜き」ではない。「梁の強化」という名の大手術である

✔ここでのポイント:

最後に、この章の結論として、皆様が、この工事に対して抱くべき、正しい「認識」について、お話しします。

一般的に使われる「柱抜き」という言葉は、実は、その本質を表していません。

この工事の本当の姿は、柱を「引く」ことではなく、梁を「足す」こと、すなわち「梁の強化」という、極めて高度な外科手術であることを、強くお伝えします。

2.3.1 「柱抜き」という、誤解を招く言葉

これまで、皆様に分かりやすくお伝えするために、「柱抜き」あるいは「柱を抜く」という言葉を、あえて使ってまいりました。

しかし、この章の最後に、プロとしての、一つの「本音」をお話しさせてください。

実は、私たち専門家は、自分たちの間では、「柱抜き」という言葉を、ほとんど使いません。

なぜなら、その言葉は、この工事の本質を、著しく、そして危険なほどに、誤解させてしまう可能性があるからです。

「柱を抜く」と聞くと、皆様は、どうしても、「引き算」、つまり、何かを取り去る、簡単な作業を、イメージしてしまわないでしょうか。

2.3.2 工事の本質は、99%、梁にある

しかし、実際の工事の現実を、見てみましょう。

邪魔な柱を一本、のこぎりで切断し、取り去る作業。これは、熟練した大工であれば、おそらく、15分もかからずに、終わってしまうでしょう。

一方、その柱の代役を果たすための、新しい、強固な梁を設計し、時には、何人もの大工が、重たい梁を、ミリ単位で調整しながら、既存の骨組みと、寸分の狂いもなく一体化させ、そして、強力な金物で、固く結束させていく梁補強 工事。

この作業には、何日もの、緻密な計画と、高度な技術、そして、多大な労力が、費やされます。

もう、お分かりですね。この工事の主役は、決して「柱」ではありません。

この工事の、実に99%は、「梁」の仕事なのです。

ですから、私たちは、この工事を、「柱抜き」とは呼びません。

これは、「梁補強」あるいは「梁の架構変更」という名の、極めて高度な、構造の「大手術」なのです。

この認識の違いは、皆様が、業者を選ぶ際に、決定的に重要となります。

もし、ある業者が、「柱抜きですね、簡単ですよ」と、安易に言うとしたら。その業者は、この手術の、本当の難しさと、責任の重さを、理解していないのかもしれません。

しかし、もし、その業者が、「この柱を抜くためには、これだけの重さを支える、このような梁の強化が必要になります。そのための構造計算の結果は…」と、梁の話を、熱心に始めたとしたら。

その業者は、この大空間 LDK リノベーションにおける、本当の課題を、深く理解している、信頼できるパートナーである、可能性が高いと言えるでしょう。

次の章では、いよいよ、この「梁の強化」という大手術の、具体的な「術式」について、詳しく見ていくことにしましょう。

章の概要:

前章で、私たちは「柱抜き」の本質が、実は「梁の強化」にある、という重要な結論に至りました。では、その最も重要となる「梁」を、具体的に、どのように強化していくのでしょうか。ここからが、私たちプロフェッショナルの、技術の核心です。画一的な方法ではなく、一棟一棟、異なる表情を持つ既存住宅の現状を、解体後に、その目で、その手で確かめ、最もふさわしい「術式」を選択していく。この章では、現場の状況に応じて最適解を導き出す、多様な梁補強 工事の手法を解説します。特に、多くのリノベーションで制約となりがちな「天井高」を諦めないための、高度な技術の神髄を、詳細な実例と共にご覧いただきます。

3.1 選択肢は一つではない ― 現場で最適解を導く、多様な梁補強の手法(集成材・鉄骨梁など)

✔ここでのポイント:

まず、プロの仕事とは、一つの方法に固執することなく、現場の状況に応じて、数多くの「引き出し」の中から、最適な手法を選択できることである、という点をお伝えします。

木造住宅と相性の良い「集成材」による補強から、より大きなスパンを飛ばすための「鉄骨梁」まで、多様な選択肢とその使い分けについて解説します。

3.1.1 現場が、最適解を教えてくれる

「この柱を抜くには、この補強方法しかありません」。

もし、ある業者が、ろくに現場を見もせずに、断定的な口調で、そう言ったとしたら、少しだけ、注意が必要かもしれません。

なぜなら、リフォームにおける構造補強の世界に、「唯一絶対の正解」というものは、存在しないからです。

新築とは違い、リノベーションの現場は、まさに「一期一会」です。

一棟一棟、建てられた年代も、構造の癖も、そして、経年による劣化の度合いも、全く異なります。

私たちプロの仕事は、その、世界に一つしかない家の「声」に耳を澄まし、数ある補強手法の中から、その家にとって、最も負担が少なく、そして、最も効果的な「最適解」を、オーダーメイドで導き出すことなのです。

そのために、私たちは、常に、多彩な技術の「引き出し」を、準備しています。

3.1.2 木の家には「木の梁」、そして時には「鉄の梁」も

大空間 LDK リノベーションで柱を抜く際、私たちが検討する、代表的な構造補強 梁の手法には、以下のようなものがあります。

-

① 集成材による梁補強 現代の木造建築で、最も一般的に用いられるのが、この「集成材」による補強です。集成材とは、強度の高い木材の板を、科学的に計算された上で、強力な接着剤で貼り合わせ、作られた人工の木材です。天然の無垢材に比べて、強度や品質が安定しており、非常に信頼性が高いのが特徴です。既存の木造の骨組みとの相性も良く、多くのケースで、この集成材の梁を、新たに架け渡したり、既存の梁に添わせたりすることで、十分な強度を確保することができます。

-

② 鉄骨梁(H形鋼・軽量鉄骨)による梁補強 しかし、抜きたい柱と柱の間の距離(スパン)が、非常に長い場合や、2階に、ピアノや本棚といった、極端に重いものが乗る場合など、木の梁だけでは、どうしても、たわんでしまうケースがあります。そのような時には、私たちは、迷わず「鉄」の力を借ります。アルファベットのHの形をした、極めて強度の高い「H形鋼」や、比較的軽量で扱いやすい「軽溝鋼(C形鋼)」といった鉄骨の梁を用いることで、木材だけでは不可能だった、広大な無柱空間を、安全に実現することが可能になります。 ただし、鉄骨は、木材に比べて、重く、そして硬いため、その力を受け止める、両端の柱や基礎にも、より一層、強固な補強が求められます。木の家の中に、いかにして、異物である「鉄」を、馴染ませ、一体化させるか。そこには、木と鉄、両方の特性を熟知した、高度な技術と経験が、不可欠となるのです。

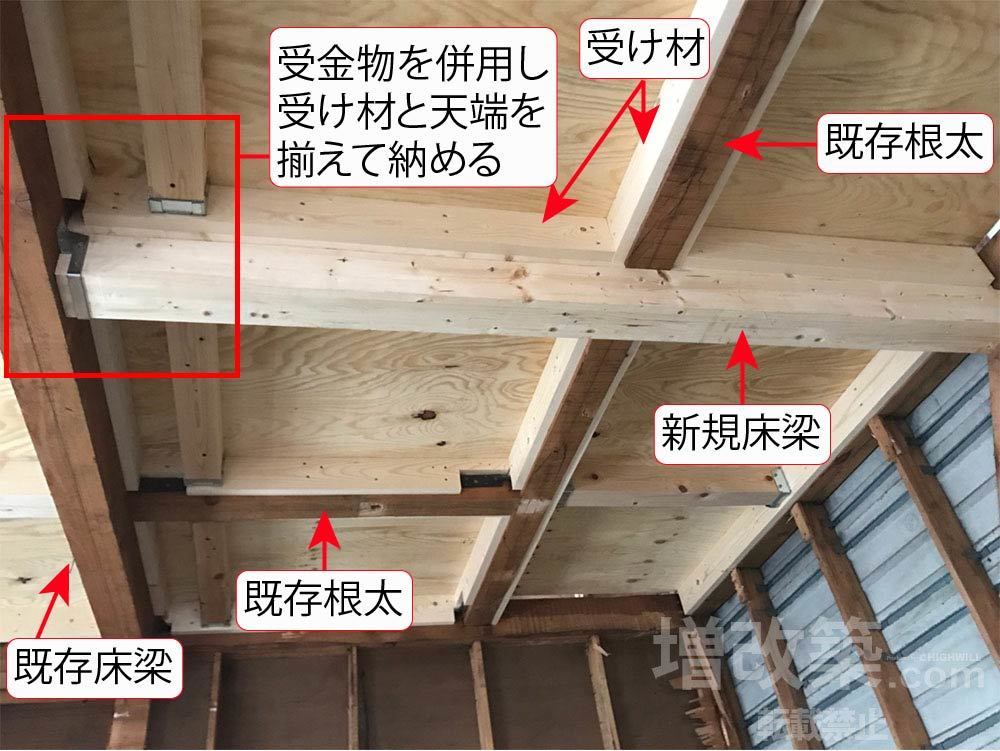

梁の間隔は縦横3尺の千鳥状に組み、24ミリの構造用合板で固定していきます。構造体と構造用合板を固定することで風荷重・地震荷重といった水平荷重に対しての剛性と耐力を持たせ水平方向に変形することのない構造体とします。

剛床(根太レス工法)への集成材梁補強

2階構造部、既存の柱梁の一部を残し新たに組み替えを行いました。

二階の荷重を最も背負う重要な柱と梁の補強

集成材梁背240㎜での補強

同様に集成材梁背240㎜のクロスして架けるケース

軽溝鋼梁による鉄梁補強

H形鋼による梁補強

3.2 天井高を諦めない、2つの先進技術 ― 「充腹梁」と「アラミド繊維シート補強」

✔ここでのポイント:梁を強くすると、どうしても梁の高さ(梁せい)が大きくなり、天井から出っ張ってしまう、という、リノベーションにおける最大のジレンマ。この問題を解決し、「強度」と「デザイン(天井高)」を両立させるための、二つの先進的な技術、「充腹梁」と「アラミド繊維シート補強」について、そのメカニズムと効果を解説します。

3.2.1 梁補強における、最大のジレンマ「梁せい vs 天井高」

梁補強を計画する上で、私たち設計者が、常に頭を悩ませる、大きなジレンマがあります。それは、「梁の強度」と「天井の高さ」が、トレードオフの関係にある、ということです。

前述の通り、梁は、その高さ(専門用語で「梁せい」と言います)を、大きくすればするほど、強くなります。

しかし、梁せいを大きくすれば、その分、梁の下端が、天井から下へと、出っ張ってきてしまいます。

せっかく柱を抜いて、開放的な大空間 LDKを手に入れたのに、頭の上に、大きな梁が、でんと鎮座していては、どこか圧迫感があり、台無しです。

かといって、天井高を優先するあまり、梁の強度を妥協してしまっては、本末転倒、絶対に許されることではありません。

この、多くの設計者が諦めてしまいがちな、究極の二者択一。そのジレンマを、乗り越えるための「匠の技」が、実は、存在します。

3.2.2 私たちが駆使する、2つの「奥の手」

① 天井に梁を“隠す”技術、「充腹梁(じゅうふくばり)」 一つ目が、私たちの得意とする、木造の伝統技術と、現代の構造力学を融合させた、「充腹梁」という特殊な工法です。

これは、既存の梁の下に、ただ、新しい梁を追加するのではなく、既存の梁を、まるでサンドイッチのように、新しい木材と構造用合板で両側から挟み込み、一体化させてしまう、という考え方です。

この工法の最大のメリットは、既存の梁の高さを、新しい梁の強度計算の中に、合算できることです。

これにより、梁の下側への出っ張りを、最小限に抑えながら、極めて高い強度を生み出すことができます。

多くのケースで、補強した梁の全てを、天井裏にすっきりと納めることができ、フラットで、開放的な天井を実現することが可能になります。これは、まさに、既存のものを最大限に活かす、リノベーションならではの、知恵と技術の結晶です。

② 宇宙開発技術を、我が家へ。「アラミド繊維シート補強」 そして、もう一つの奥の手が、最先端の素材科学を応用した、「アラミド繊維シート」による補強です。

「アラミド繊維」とは、同じ重さの鋼鉄の、数倍もの強度を持つ、スーパー繊維です。その驚異的な強さから、飛行機やF1カー、あるいは、トンネルや橋梁といった、巨大なインフラの耐震補強にも、広く採用されています。

私たちは、この宇宙開発レベルの技術を、木造住宅の梁補強に応用します。

工場で、品質管理の行き届いた環境で、あらかじめ接着剤を含浸させた、高強度のプレート状のシートを、梁の、最も力がかかる下面に、特殊なビスで、強固に貼り付けるのです。

この工法のメリットは、梁の寸法を、ほとんど変えることなく、その強度だけを、劇的に向上させられることです。

既存の梁をそのまま活かし、見た目には、ほとんど何も変わらないのに、その内部では、鉄をも凌駕する強靭な繊維が、静かに、そして力強く、家を支え続ける。まさに、究極の構造補強 梁と言えるでしょう。

▲トンネルや橋梁の補強工事で多く採用されているアラミド繊維。

住宅では、無筋基礎への補強などに使用されます。多くの場合現場にてアラミド繊維に接着剤をつけますが、これでは品質が安定しないため、弊社では一体成型されたものを使用します。アラミド繊維の強度をみるには繊維の中にある線が何本かで強度がわかります。1本あたり30KNの強度があります。弊社では最も強度の高い3本つまり90KNの強度をもつ最高レベルのシートになります。

▲ここに説明既存梁の片側よりあらかじめ接着されたプレートを打ち込んでいきます。ビス1本まで耐力計算されていますので指定のビスを決められた本数指定の箇所に打ち込みます。

▲たるみがないよう確認していきます。

▲本来の補強法であれば、天井から梁型がでてしまう想定ですが、

こちらの特許工法での梁補強でで既存の8寸梁が1尺梁と同等以上の耐力となります。

3.3 【実例解説】築40年の家を蘇らせた、充腹梁による柱抜きリノベーション

✔ここでのポイント:これまで解説してきた技術が、実際の現場で、どのように活かされているのか。築40年のお住まいで、3本の柱を抜き、広大なLDKを実現した、私たちの実例をご紹介します。解体前の計画から、解体後の診断、そして、「充腹梁」が作られていく、圧巻の施工プロセスまで。その全てをご覧いただきます。

3.3.1 ご要望は「広く、明るく、そして、絶対に安全なLDK」

今回ご紹介するのは、東京都大田区で、私たちが手がけさせていただいた、築40年を超える木造住宅の、全面的な性能向上リノベーションです。 お客様の、一番のご要望は、細かく仕切られた1階の間取りを、広々と、そして、どこにいても家族の気配が感じられる、一つの大きなLDK空間へと、生まれ変わらせることでした。その夢を実現するためには、上の図面で、赤く印をつけた、3本の柱を抜くことが、不可欠でした。しかし、これらの柱は、2階の床や、その上の柱、そして屋根の重さを支える、構造的に、極めて重要な柱でした。

3.3.2 私たちの「処方箋」:許容応力度計算と、充腹梁

私たちは、まず、解体前に、既存の図面と現地調査に基づき、詳細な構造計算を行いました。そして、この3本の柱を、安全に抜くための「処方箋」として、「充腹梁」による、大掛かりな梁補強 工事を、計画しました。

天井高を最大限に確保し、お客様が望む、開放的な空間を実現するためには、この選択が、最適であると判断したからです。

着工後、壁と床を解体し、家の骨格があらわになった段階で、私たちは、改めて、躯体の状態を、隅々まで診断します。

幸い、このお住まいでは、構造体の大きな腐食などは見られませんでしたが、一部に、雨漏りの跡などを確認。

当初の計画通り、充腹梁で補強を進める最終決定を下し、元宮大工である、私たちの現場監督と、熟練の大工たちが、綿密な打ち合わせを重ね、いよいよ、この大手術が始まりました。

3.3.3 充腹梁が、組み上げられていく圧巻のプロセス

リフォームで柱を抜く現場では、まず、安全を確保するために、抜く柱の周りに、「仮の柱(仮補強)」を、何本も建てていきます。そして、既存の梁を傷つけないように、慎重に、柱を切断。 そこから、いよいよ、充腹梁の製作が始まります。 既存の梁の両側と下側に、新しい木材を、寸分の狂いもなく取り付け、強力な構造用金物で、一体化させていきます。

そして、その側面を、厚い構造用合板で、まるで鎧のように、覆い尽くす。その際、釘は、構造計算で指定された種類とピッチを、厳格に守り、一本一本、丁寧に、そして、力強く、打ち込んでいきます。

こうして、元々は、一本の、か細い梁であったものが、熟練の職人たちの手によって、見る見るうちに、一つの、巨大で、そして、圧倒的な強度を秘めた「梁の塊」へと、生まれ変わっていくのです。

この、滅多に見ることのできない、圧巻のプロセスを経て、お客様の「夢」と、私たちの「安全への約束」は、一つの、美しい形となるのです。

解体が終わると同時に、既存躯体の状態の調査と補強計画を設計と大工を入れ、抜く柱と梁補強の方法を綿密に打ち合わせしていきます。H様邸では、現況の躯体を診断後、充腹梁で補強する方針が決まり、梁の納め方を打ち合わせしました。

補強図に従い充腹梁の制作に入ります。受け材を既存躯体と緊結して、側面の力板を張る下地を組んでいきます。

縦方向への梁補強は集成材を使用

短冊金物を側面と最も力の加わる下部に設置します。

写真手前方向より構造用合板を300㎜の高さで張り込んでいきます。このとき逆の面は奥より張り込み力を分散させます。

充腹梁の完成です。釘を等間隔で打つためシールを張り指定の本数を打ち込んでいきます。

最も力を受けるのが梁の下端になります。

充腹梁の下端に短冊金物で固定します。

一階の充腹梁も進んでいます。

逆から見た写真。一階の充腹梁も完成です。

今回は構造計算に基づく耐震等級3相当(評点1.5)の補強計画の一部となる梁補強、充腹梁による補強を見ていきました。充腹梁による梁補強のメリットは、通常の梁補強と違い、連結する既存梁の梁背(梁の背の高さ)を含んで耐力計算をするため、天井高が高く取れるメリットがあります。既存の構造体の納まりをみての判断にはなりますが、まさに教科書通りの納め方となります。

このように柱を1本抜くことで、建物の力の加わり方は変わります。ただ梁を入れれば良いというわけではないので、木造のフルリフォームや戸建てリノベーションを検討されている方は、木造改修に造詣の深い実績のある会社に相談することをおすすめします。

一階は充腹梁補強の採用でうまく天井高を最大で取ることができました。

2階の手前の2.5間スパンの充腹梁は、

梁背が高いため天井から一部梁型がでました。

1.5間の充腹梁はセルロースファイバー断熱層

の中に納まりました。

既存柱3本を抜き、許容応力度計算を元に充腹梁補強

章の概要:

これまでの章で、私たちは「この柱さえなければ…」という、皆様の長年の夢を、現実の形にするための、具体的な技術の数々を見てきました。

柱の役割を見極め、その代役として梁を再設計し、「充腹梁」や「アラミド繊維」といった、多彩で高度な手法を駆使する。

そのプロセスは、まさに、家の骨格を操る「匠の技」と言えるでしょう。

しかし、最後に、この記事の、そして、全ての耐震リフォームにおける、最も重要な結論を、皆様にお伝えしなければなりません。どんなに優れた技術も、どんなに経験豊富な職人も、それだけでは、決して、皆様の安全を保証することはできない、という厳然たる事実です。その全ての技術を、絶対的な安全へと結びつける、唯一無二の羅針盤。それが「構造計算」です。

終章.1 柱を一本抜くことが、家全体の「力のバランス」をどう変えるのか

✔ここでのポイント:

まず、リフォームで柱を抜くという行為が、皆様が想像する以上に、家全体の構造バランスに、大きな「波紋」を広げる、という事実を解説します。それは、単に、その場所だけの問題ではなく、力の流れを、家全体で再編成する、極めて繊細で、そして、影響の大きな行為なのです。

終章.1.1 家は、繊細な「力のバランス」の上に成り立っている

私たちの家は、ただ、木材が組み合わさってできているわけではありません。

それは、屋根の重さ、床の重さ、壁の重さ、そして、そこに住まう私たちの重さ。

それら、全ての力が、柱や梁、基礎といった部材を通じて、絶妙な「バランス」を保ちながら、地面へと、静かに流れていく、極めて繊細な「力の彫刻」なのです。

そして、家の中に立つ一本一本の柱は、その力の流れの中で、それぞれに、固有の役割を担っています。

終章.1.2 一本の柱が消えた時、力の「川」の流れは変わる

ここで、リフォームで柱を抜くという行為を、この「力の流れ」という視点から、もう一度、見つめ直してみましょう。

それは、穏やかに流れる川の、その流れの真ん中にあった、大きな「岩」を取り除くようなものです。

岩がなくなったことで、水の流れは、一見、スムーズになったように見えるかもしれません。

しかし、その実、川の内部では、劇的な変化が起きています。

これまで、岩によって、左右に分けられていた水の流れが、一つに合流し、その勢いを増す。

あるいは、流れの向きそのものが変わり、これまで、穏やかだったはずの岸辺を、激しい勢いで削り始めるかもしれない。

柱を抜いた時の、家の中の「力の流れ」も、全く同じです。

抜いた柱が支えていた数トンの重さは、新たに追加した構造補強 梁へと、まず、託されます。

しかし、物語は、そこで終わりません。その梁が受け止めた力は、さらに、その両端にある、別の柱へと、これまで以上の、大きな力となって、伝わります。

そして、その力を受けた柱は、さらに、その下の土台や基礎へと、増大した力を伝えていく。

つまり、たった一本の柱を抜くという行為は、その場所だけの問題ではなく、家全体の「力のバランス」を、根本から再編成する、ドミノ倒しのような「連鎖反応」を引き起こすのです。

この、家全体に広がる「波紋」の、その全てを、正確に予測し、迂回した力の流れを受け止める、全ての部材が、安全であることを、科学的に証明すること。

それこそが、安全な間取り変更における、絶対的な前提条件となるのです。

終章.2 なぜ、構造計算をせずに「たぶん大丈夫」と言う業者を、絶対に信用してはいけないのか

✔ここでのポイント:

この章の、最も重要な警告です。この、複雑で、目には見えない「力の再編成」を前に、「長年の経験があるから、計算しなくても、たぶん大丈夫」という言葉が、いかに無責任で、そして危険であるか。その理由を、私たちのプロとしての矜持を込めて、断言します。

終章.2.1 「たぶん大丈夫」は、プロの言葉ではない

私が、この業界で、最も危険だと感じ、そして、お客様に、絶対に信用してはならない、とお伝えしている言葉。

それが、「たぶん大丈夫」という、一言です。

柱を抜き、梁補強 工事を行った後、その安全性の根拠を尋ねた時に、「いやあ、これだけ太い梁を入れたから、たぶん大丈夫ですよ」「今まで、このやり方で、何十棟もやってきたけど、問題なかったから」。

もし、業者の口から、このような、経験則だけを根拠とした、曖昧な言葉が出てきたとしたら。

その業者は、残念ながら、皆様の命と財産を、預けるに値する、プロフェッショナルとは言えません。

終章.2.2 経験は「仮説」を立てるためにあり、「証明」するためにあるのではない

誤解しないでいただきたいのですが、私は、職人たちの「経験」を、軽んじているわけでは、決してありません。

私自身、500棟以上の現場に立ち、その経験から、多くのことを学んできました。

経験は、どの補強方法が、その現場で、最も施工しやすいか、あるいは、美しく納まるか、といった「仮説」を立てる上で、非常に重要な、羅針盤となります。

しかし、その仮説が、構造力学的に、本当に「安全」であるかどうかを、最終的に「証明」できるのは、世界でただ一つ、「構造計算」という、客観的で、冷徹な、科学のメスだけなのです。

なぜなら、同じように見える木造住宅でも、一棟一棟、その個性は、全く異なるからです。

建てられた年代、使われている木材の種類と乾燥度、これまでの地震で蓄積されたダメージ、そして、お客様が、これから実現したいと願う、新しい間取り。

これらの、無数の変数が、複雑に絡み合った結果、柱一本にかかる力は、全ての家で、全く異なるのです。

昨日、A様邸で成功した方法が、今日、あなたの家で、成功する保証など、どこにもありません。

その、唯一無二の答えを導き出すことができるのは、経験則ではなく、その家のためだけに行われた、オーダーメイドの「構造計算」だけなのです。

構造計算という、手間のかかるプロセスを省略し、「たぶん大丈夫」という言葉で、お客様を安心させようとする行為。

それは、医師が、精密な検査をせずに、「あなたの症状は、風邪に似ているから、たぶん風邪薬で治るでしょう」と言っているのと同じです。

もし、その病気の正体が、風邪ではなく、もっと深刻なものであったとしたら、一体、誰が、その責任を取るのでしょうか。

終章.3 「デザイン」と「構造」、二人の匠が揃って、初めて夢は現実になる

✔ここでのポイント:

最後に、リノベーションにおける、究極の理想の姿をお話しします。

それは、お客様の夢を形にする「デザイナー」と、その夢を、安全という、揺るぎない現実へと着地させる「構造の専門家」。この二人の「匠」が、対等なパートナーとして、協働することの重要性です。

終章.3.1 「プランナー」と「構造家」という、二人の主役

素晴らしい大空間 LDK リノベーションは、決して、一人の天才によって、生まれるものではありません。

そこには、必ず、異なる分野の、二人の「匠」の、幸福な出会いが存在します。

一人目の匠は、もちろん、「プランナー」です。 彼らは、お客様との対話の中から、「この柱さえなければ…」という、言葉にならない夢を、美しい「形」へと、描き出す専門家です。

光と風の流れを読み、家族の動線を考え、心地よい居場所を創り出す。

彼らは、リノベーションという物語の、「魂」を吹き込む、アーティストです。

そして、もう一人、決して忘れてはならない、もう一人の匠。それが、私たちのような、「構造の専門家(構造設計者・施工技術者)」です。

私たちの仕事は、その、プランナーが描いた、美しく、そして、時に大胆な夢を、「構造計算」という、科学の言葉に翻訳し、それが、この地球の重力と、地震という、圧倒的な自然の力の前で、何十年、何百年と、安全に、そして、健全に、存在し続けることができるかどうかを、検証することです。

そして、もし、そこに、構造的な無理があれば、プランナーと対話を重ね、「では、この梁を、このように現しにすれば、デザイン的にも、構造的にも、両立できますね」という、新たな可能性を、技術の力で、切り拓いていく。私たちは、その物語に、「揺るぎない骨格」を与える、サイエンティストであり、エンジニアなのです。

終章.3.2 最高のパートナーシップが、最高の家を創る

もし、プランナーの力が、構造家の力を、一方的に凌駕してしまえば。

その家は、見た目は美しくとも、脆く、危険な砂上の楼閣となるでしょう。 もし、構造家の力が、プランナーの力を、一方的に凌駕してしまえば。その家は、安全ではあるけれど、どこか窮屈で、夢のない、ただの「箱」になってしまうかもしれません。

「デザインプラン」と「構造」。この二人の匠が、互いの専門性に、最大限の敬意を払い、そして、プロジェクトの、最初期から、対等なパートナーとして、対話を重ねる。 「こんな大空間は、構造的に可能だろうか?」 「その構造を実現するためには、このような梁補強が必要ですが、その見え方を、デザインプランに、どう活かしましょうか?」 この、創造的なキャッチボールの中にこそ、皆様の、「この柱さえなければ…」という、長年の夢を、想像を遥かに超える、最高の形で、そして、絶対的な安全と共に、実現させる、全ての答えが、眠っているのです。 私たち増改築ドットコムは、常に、この、最高のパートナーシップを、お客様に、ご提供することをお約束します。

次の記事➡️ 記事『18. リフォームで「耐震等級3」は取得できるのか?その方法と費用、そして本当の価値』へ進む

耐震で失敗しない為の

『耐震補強リフォーム工事 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの耐震改修知見を網羅!

耐震補強リフォーム工事をする前に必ず読んでください!

耐震補強リフォーム工事完全ガイドは6部構成(診断編6記事・治療編11記事・技術編5記事・計画編4記事・実践難関編5記事・最終決断編4記事・エピローグ1記事)の全32話構成で、耐震補強リフォーム工事に必要な全知識を網羅的に解説します。500棟以上の知見を凝縮した他とは一線を画する深い内容としました。

読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

【耐震補強リフォーム工事完全ガイド】

第1部:【診断編】我が家の“カルテ”を読み解き、真実と向き合う

診断編の役割とコンセプト: 皆さんの漠然とした「家への耐震不安」に寄り添い、その正体を突き止めるための「診断」に特化したパートです。地震の歴史からご自宅の築年数が持つ意味を学び、耐震性の客観的な物差しを知り、そしてプロの診断技術の深淵に触れることで、読者の不安を「解決すべき具体的な課題」へと転換させます。すべての治療は、正確な診断から始まります。

記事(全6本):

➡️ あなたの家が生まれた時代:旧耐震・81-00住宅・2000年基準、それぞれの「常識」と「弱点」

➡️ 我が家の体力測定:耐震性の“三位一体”「評点・偏心率・N値」とは何か

➡️ 耐震診断の全貌:費用・流れ・依頼先は?プロが教える診断結果の正しい読み解き方

➡️ 究極の診断法「スケルトンリフォーム」。なぜ私たちは壁を剥がし、家の“素顔”と向き合うのか

➡️ 壁の中に潜む時限爆弾:見えない木材の腐食とシロアリが、あなたの家の体力を奪っている

第2部:【治療編】築年数別の最適解。“三位一体”を取り戻す構造外科手術

治療編の役割とコンセプト: このガイドの技術的な核心です。第1部で明らかになった家の“カルテ”に基づき、それぞれの時代が抱える固有の病巣に対する、具体的な「治療計画=補強工事」を詳述します。旧耐震の宿命である基礎補強から、81-00住宅のバランス修正、そして現代住宅の損傷防止まで。プロが執刀する「構造外科手術」の全貌を、豊富な経験に基づいて解説します。

記事(全11本):

➡️ 【旧耐震の宿命】なぜ「基礎補強」なくして、評点1.5(強度)は絶対に不可能なのか

➡️ 【旧耐震の治療法】無筋基礎を蘇らせる「基礎補強工事」と、骨格を再構築する「壁量・金物」計画

➡️ 【81-00住宅の落とし穴】「新耐震なのに倒壊」の衝撃。過渡期の家に潜む“バランス”と“結束力”の罠

➡️ 【81-00住宅の治療法】偏りを正し、骨格を繋ぐ。あなたの家を“本物の新耐震”にする補強工事

➡️ 【2000年基準以降の課題】「倒壊はしないが、住めなくなる」という現実

➡️ 【次世代の備え】絶対的な耐震性能の上にこそ。「制震」がもたらす“損傷防止”という価値

➡️ 柱の抜けを防ぐ生命線「N値計算」:500棟の経験が明かす、本当に意味のある耐震金物補強の全貌

第3部:【技術編】「本物の強さ」を構築する、専門医の外科手術

計画編の役割とコンセプト: 家の“健康”を取り戻すための、具体的な「手術(工事)」の全貌を解説する、応用技術の核心部です。耐震・制震・免震といった基本的な考え方の違いから、家の骨格を自在に操り、理想の空間と絶対的な安全を両立させるための、高度な専門技術まで。私たちが持つ「技術の引き出し」のすべてを、ここに開示します。

記事(全5本):

➡️ 「耐震」「制震」「免震」の違いとは?それぞれのメリット・デメリットをプロが徹底比較

➡️ 【最重要】「制震」は耐震の“代わり”ではない。損傷を防ぐための制震ダンパー“正しい使い方”

➡️ リノベーションの壁倍率計画:面材耐力壁「ノボパン」と剛床工法で実現する“三位一体”の耐震補強

➡️ 大空間リビングの夢を叶える「柱抜き・梁補強」。構造とデザインを両立させる匠の技

➡️ リフォームで「耐震等級3」は取得できるのか?その方法と費用、そして本当の価値

第4部:【計画編】見えざる壁を乗り越える。法規と費用を味方につける航海術

計画編の役割とコンセプト: どんなに優れた治療計画も、現実の壁を乗り越えなければ絵に描いた餅です。このパートでは、リフォーム計画を阻む二大障壁である「法規」と「費用」に正面から向き合い、それらを敵ではなく「味方」につけるための、具体的な航海術を授けます。2025年法改正、補助金、コストコントロール。プロの知恵で、計画実現への確かな道筋を照らします。

記事(全4本):

➡️ 【2025年法改正】建築確認申請を“賢く回避”する、性能向上リノベーションの戦略的計画術

➡️ 検査済証なき家、再建築不可物件の再生シナリオ:法的制約の中で命を守るための現実解

➡️ 【費用全貌】モデルケースで見る耐震リフォーム工事のリアルな費用と、賢いコストダウン術

➡️ 【最新版】耐震リフォーム補助金・減税制度フル活用マニュアル

第5部:【実践・難関編】500棟の軌跡。どんな家も、決して諦めない

実践・難関編の役割とコンセプト: このガイドの、増改築.com®の真骨頂。他社が匙を投げるような、極めて困難な状況を、いかにして克服してきたか。その具体的な「臨床報告」を通じて、私たちの圧倒的な技術力と、決して諦めない情熱を証明します。これは、単なる事例紹介ではなく、困難な状況にある読者にとっての、希望の灯火となるパートです。

記事(全5本):

➡️ 【難関事例①:傾き】家が傾いている…その絶望を希望に変える「ジャッキアップ工事」という選択

➡️ 【難関事例②:狭小地】隣家との距離20cm!絶望的な状況を打破する「裏打ち工法」とは

➡️ 【難関事例③:車庫】ビルトインガレージの弱点を克服し、評点1.5以上を達成する構造計画

➡️ 【難関事例④:無基礎】「この家には、基礎がありません」。絶望の宣告から始まった、奇跡の再生工事

➡️ 【最終方程式】「最強の耐震」×「最高の断熱」=家族の健康と資産価値の最大化

第6部:【最終決断編】最高の未来を手に入れるための、最後の選択

最終決断編の役割とコンセプト: 最高の未来を実現するための、最も重要な「パートナー選び」に焦点を当てます。技術論から一歩進み、読者が自らの価値観で、後悔のない、そして最高の決断を下せるよう、その思考を整理し、力強く後押しします。

記事(全4本):

➡️ 耐震リフォーム業者選び、9つの最終チェックリスト:「三位一体」と「制震の役割」を語れるか

➡️ なぜ、大手ハウスメーカーは木造リノベーションが不得意なのか?業界の構造的真実

➡️ セカンドオピニオンのススメ:あなたの家の診断書、私たちにも見せてください

➡️『【最終結論】500棟の経験が導き出した、後悔しない家づくりの“絶対法則”』へ

終章:エピローグ ~100年先も、この家で~

終章の役割とコンセプト: 物語を締めくくり、技術や知識を超えた、私たちの「想い」を伝えます。なぜ、私たちがこの仕事に人生を懸けているのか。その哲学に触れていただくことで、読者との間に、深い共感と、未来へと続く信頼関係を築きます。

記事(全1本):

➡️ 【特別寄稿】耐震とは、文化を未来へ繋ぐこと。四代目として。

断熱リフォームで失敗しない為の『断熱リフォーム 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの断熱改修知見を網羅!

断熱リフォームをする前に必ず読んでください!

何から読めばいいかわからない方は総合案内よりお進みください。

導入編2記事・基礎知識編3記事・部位別実践編4記事・特殊ケース攻略編2記事・計画実行編5記事の全16話構成で、断熱リフォームに必要な全知識をを網羅的に解説します。読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

< この記事の著者情報 >

ハイウィル株式会社 四代目社長

1976年生まれ 東京都出身。

【経歴】

家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。

中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。

この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。 TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。その後、工務店で主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを大工職人として施工、管理者として管理。

2003年に独立し 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる戸建てフルリフォームを150棟、営業、施工管理に従事。

2008年家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。

250棟の木造改修の営業、施工管理に従事。

2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級4」への推進を目指し、 自身の通算500棟を超える木造フルリフォーム・リノベーション経験の集大成として、性能向上に特化した日本初の木造フルリオーム&リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン。

このページを読んだ方は下記のコンテンツも読んでいます。

フルリフォーム(全面リフォーム)で最も大切なのは「断熱」と「耐震」です。性能向上を第一に考え、末永く安心して住める快適な住まいを目指しましょう。

戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。

一戸建て家のリフォームに関することを

お気軽にお問合せください

よくあるご質問

- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・

- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・

- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。

あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。

営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。

※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。

※現在大変込み合っております。ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。

※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。

図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。

営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)