戸建フルリフォームなら「増改築.com®」TOP >耐震補強リフォーム工事 完全ガイド>【次世代の備え】絶対的な耐震性能の上にこそ。「制震」がもたらす“損傷防止”という価値

更新日:2025/08/8

【次世代の備え】絶対的な耐震性能の上にこそ。「制震」がもたらす“損傷防止”という価値

【耐震ガイド12/32】バンジージャンプで学ぶ「耐震+制震」の最強タッグ。なぜ両方必要なのか?

性能向上リノベーション(耐震編)

✔ここでの概要:

この章では、まず皆様が漠然と抱えている地震への不安を、より具体的な問題として明らかにしていきます。私たちが長年、数多くの木造住宅の改修に携わる中で見てきた現実、そして2016年の熊本地震が私たちプロに突き付けた厳しい事実を基に、「今の地震対策の常識」に潜む落とし穴を指摘します。多くの方が「命さえ助かれば良い」と考えがちな耐震の基準ですが、果たしてそれはご家族の本当の願いでしょうか。この章を読むことで、あなたは「倒壊はしない」という最低限の安心の、さらにその先にある「地震後も安心して住み続けられる」という、次世代の備えの重要性に気づくことになるでしょう。それは、これからご家族の大切な資産である住まいの価値をどう守り、未来へと引き継いでいくかを考える、全ての始まりとなります。

はじめに:「命さえ助かればいい」は、本当に家族の本音でしょうか?

✔ここでのポイント:まず、日本が世界有数の地震大国であるという事実を再認識し、多くの方が考える「倒壊さえしなければ良い」という地震対策の考え方に、プロの視点から一石を投じます。ご家族の本当の願いはどこにあるのか、地震後のリアルな生活を想像しながら、一緒に考えていきます。

終わらない揺れと共存する国、日本

「うちの家は建築基準法を守って建てられているから大丈夫」

「大きな地震なんて、自分の生きているうちには来ないだろう」。

そう思われてはいないでしょうか。しかし、私たちプロの目から見ると、その考えは非常に危ういものに映ります。

ご存じの通り、日本は世界のどこよりも地震の活動が活発な国の一つです。

地球上で発生するマグニチュード6以上の地震のうち、約2割がこの小さな島国周辺で起きているという紛れもない事実があります。私、稲葉高志は、大正8年の創業から1世紀以上にわたり、首都圏で木造建築に携わってきたハイウィル株式会社の四代目として、これまで500棟を超える木造住宅の改修を手がけてまいりました。

その長い歴史の中で、関東大震災を経験した先々代から語り継がれてきた教訓、そして私自身が目の当たりにしてきた数々の地震被害の現場は、常に私たちに警鐘を鳴らし続けています。

東日本大震災の後、幸いにも首都圏では壊滅的な被害は免れましたが、あの長く続く揺れに、ご自宅で不安な時間を過ごされた記憶は、まだ新しいのではないでしょうか。

東海地震、南海トラフ地震、そして首都直下型地震。専門家がその危険性を指摘し続ける巨大地震は、もはや「いつか来るかもしれない」という遠い未来の話ではなく、「明日来てもおかしくない」現実の脅威として、私たちの暮らしのすぐそばに存在しているのです。このような環境で大切なご家族と資産を守り抜くためには、国が定めた最低限の基準を守るだけでは、残念ながら不十分であると、私たちは考えています。

地震対策のゴールは「倒壊しないこと」だけではない

フルリフォームをご検討されるお客様とお話ししていると、耐震に関しても様々なご質問をいただきます。

「今の基準なら、震度7の地震が一回来ても倒壊しないんですよね?」

これは、非常によく聞かれる言葉です。その通り、現行の建築基準法における耐震基準は、極めて稀に発生する大地震(震度6強から7程度)に対して、「倒壊・崩壊しないこと」を目標に定められています。

つまり、建物の中にいる人の「命」を守ることが最大の目的なのです。

もちろん、人命の安全確保は地震対策における絶対的な大前提であり、何よりも優先されるべきことです。

しかし、本当にそれで十分と言えるのでしょうか。想像してみてください。

もし、大地震に見舞われ、幸いにもご家族全員が無事だったとします。

しかし、家は倒壊こそしなかったものの、壁には大きな亀裂が入り、柱は傾き、ドアも窓も歪んで開かない。家の中はめちゃくちゃで、とても住める状態ではない。

そんな状況になったとしたら、私たちはそれを「大丈夫だった」と心から言えるでしょうか。

命が助かった安堵も束の間、待っているのは先の見えない避難所生活かもしれません。

思い出の詰まった我が家を前にしながら、中に入ることすらできず、いつ戻れるかわからない日々が続く。

仮に修理が可能だとしても、莫大な費用がかかるかもしれません。

これが、現行の耐震基準が想定する「倒壊・崩壊しない」という言葉の裏にある、もう一つの現実なのです。

私たちがお客様にご提案したいのは、そのもう一歩先の未来を見据えた備えです。

つまり、ご家族の命を守るのは当然のこととして、その上で、地震の後も安心して住み続けられる家、ご家族が築き上げてきた大切な資産としての価値を守り抜ける家を実現すること。

それこそが、これからの時代に求められる真の地震対策だと確信しています。

熊本地震が突き付けた「耐震等級」の厳しい現実

✔ここでのポイント: 2016年に発生した熊本地震は、これまでの耐震の「常識」を大きく揺るがしました。ここでは、なぜ国の基準を上回る「耐震等級2」の住宅が倒壊してしまったのか、その原因をプロの視点から深く掘り下げます。「1回の大地震」しか想定していない現行基準の限界と、「繰り返す揺れ」の本当の恐ろしさを解説します。

なぜ「耐震等級2」の家が倒壊したのか

2016年4月に発生した熊本地震は、私たち建築のプロにとって、まさに衝撃的な出来事でした。

特に、震度7の揺れに2度も見舞われた益城町では、多くの木造住宅が倒壊・全壊するという甚大な被害が出ましたが、その中に「耐震等級2」で設計された比較的新しい住宅が含まれていたという事実が、業界に大きな波紋を広げたのです。

「耐震等級」とは、文字通り、地震に対する建物の強さを表す指標です。建築基準法で定められた最低限の基準が「耐震等級1」。そして「耐震等級2」は、その1.25倍の強さを持つことを意味し、学校や避難所といった公共建築物に求められるレベルです。多くの方は、「等級2あれば、基準より強いのだから安心だろう」と思われていたはずです。

しかし、現実は非情でした。なぜ、基準を上回るはずの住宅が倒壊してしまったのか。

その最大の原因は、熊本地震が「一度の大地震」では終わらなかったことにあります。

4月14日の夜にマグニチュード6.5の「前震」が襲い、その28時間後、それを上回るマグニチュード7.3の「本震」が発生しました。つまり、震度7クラスの激しい揺れが、ほぼ同じ場所を2度も襲ったのです。この「繰り返す巨大地震」こそが、現行の耐震基準の想定を超えていました。

耐震等級の考え方は、基本的に「一度の大地震に耐え、倒壊しないこと」を検証するものです。

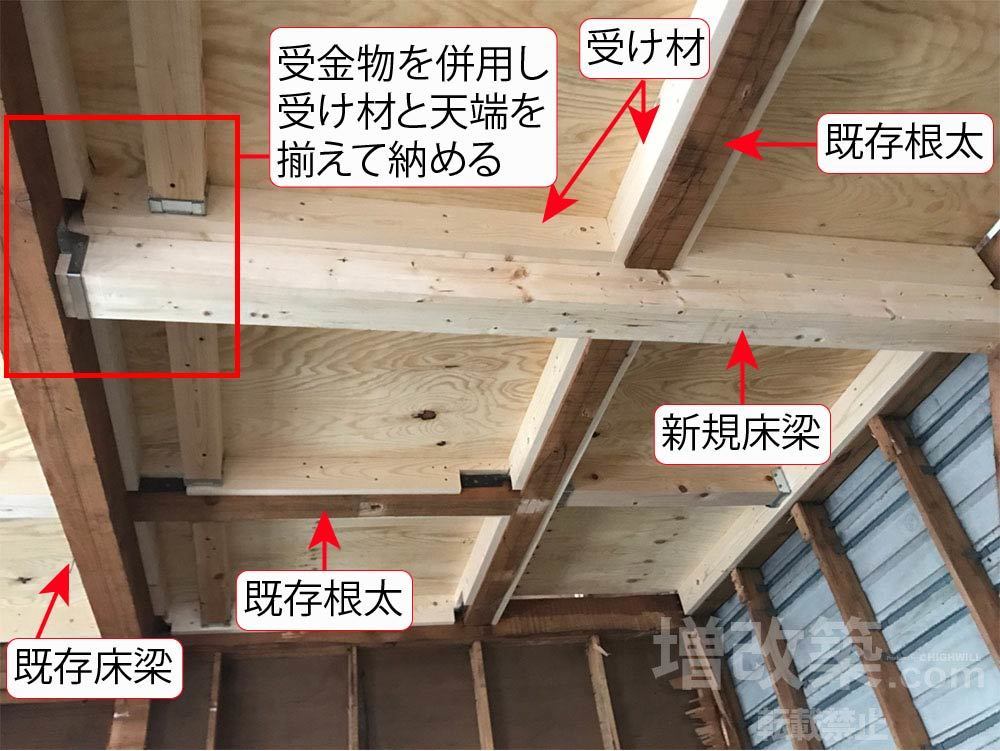

一度目の揺れで倒壊は免れたとしても、建物の内部では、柱や梁の接合部、壁の中の筋交いなどが、目には見えないダメージを確実に蓄積しています。

人間で言えば、一度目のパンチで倒れはしなかったものの、足元はふらつき、体力も限界に近い状態。そこに、さらに強烈な二度目のパンチが打ち込まれた。これが、耐震等級2の住宅が倒壊に至ったメカニズムです。この事実は、私たちに「一回耐えられれば良い」という考え方が、もはや通用しないという厳しい教訓を突き付けました。

「繰り返す揺れ」が木造住宅の体力を奪っていく

木造住宅は、鉄筋コンクリートの建物に比べて、ある程度の「しなり」や「ねばり」を持つことで地震のエネルギーを受け流す特性があります。しかし、その許容量には当然、限界があります。

一度目の大きな揺れで、建物は大きく変形し、耐震性能の中核を担う「耐力壁」や柱と土台をつなぐ金物などが、ギリギリのところで踏ん張ります。

この時点では倒壊を免れても、構造体には塑性変形、つまり元に戻らない歪みが生じ、釘は緩み、木材には微細な亀裂が入っているかもしれません。

いわば、建物の体力は大きく消耗しているのです。

そこへ、本震や、それに続く無数の余震が繰り返し襲いかかります。

一度ダメージを受けた部分は、さらに弱い力でも損傷が拡大しやすくなっています。

まるで、ボディブローを何度も打ち込まれるように、建物の体力は着実に削られていきます。

そして、ついに耐えきれなくなった瞬間に、一気に倒壊に至るのです。

この「ダメージの蓄積」という視点は、これまでの耐震設計では十分考慮されてきませんでした。

熊本地震以降、私たち専門家の間では、耐震等級1はもちろん、等級2ですら決して十分とは言えず、その1.5倍の強度を持つ「耐震等級3」を最低限の基準とすべきだという認識が急速に広まりました。

実際に、同じ益城町の中でも、耐震等級3で建てられた住宅は、2度の震度7の揺れを受けても、倒壊はもちろん、大きな損傷もほとんどなかったことが報告されています。

この事実は、繰り返す地震という脅威に対して、私たちがどこまで備えるべきか、その明確な答えを示していると言えるでしょう。

「倒壊しない」と「住み続けられる」の間にある、見過ごされてきた大きな溝

✔ここでのポイント: 最後のセクションとして、本章の核心である「倒壊防止」と「損傷防止」という2つの概念の違いを明確にします。地震後の生活の質、そして大切な住まいの資産価値という観点から、なぜ「損傷を防ぐ」という視点がこれからの家づくりに不可欠なのかを解説し、次章以降で紹介する具体的な解決策への橋渡しを行います。

あなたの家は、地震後「資産」として残りますか?

これまでの話でお分かりいただけたように、「倒壊しない」ことと「無傷である」ことは、全く意味が異なります。

そして、この2つの間には、ご家族の未来の暮らしと資産価値を左右する、非常に深く、そして見過ごされがちな「溝」が存在します。

仮に、耐震等級1の住宅が大地震で倒壊を免れたとします。

しかし、判定の結果は「大規模半壊」。構造体は大きく損傷し、住み続けるためには建て替えに近い規模の修繕が必要で、その費用は1,000万円を超えるかもしれない。

これが現実です。地震保険に加入していても、保険金だけで全てを賄うのは難しいケースがほとんどです。

そして、何よりも深刻なのは、その家の「資産価値」が大きく損なわれてしまうことです。

大きく損傷した家を、以前と同じ価格で売却することはできるでしょうか。答えは、言うまでもありません。

住宅ローンがまだ残っている場合、住めなくなった家のローンを払いながら、仮住まいの家賃や新たな修繕費用を工面するという、二重、三重の経済的負担がのしかかってくる可能性すらあるのです。

私たちは、家を単なる「住むための箱」とは考えていません。

それは、ご家族が何十年という時間をかけて築き上げる、かけがえのない「資産」です。

その資産価値を、たった一度の災害で失わせてはならない。

だからこそ、私たちは「倒壊防止」という最低限のラインをクリアするだけでなく、地震による「損傷」そのものをいかに最小限に抑えるかという視点が、これからの耐震改修には不可欠だと考えています。

求められる、新しい耐震の「ものさし」

ここまで読み進めていただいたあなたは、きっと「じゃあ、どうすればいいの?」と思われていることでしょう。

耐震等級を最高の「3」まで高めることは、繰り返す地震に対して非常に有効な手段であり、私たちが耐震改修を行う上での大前提です。頑丈な肉体、強い骨格を作ること。それが全ての基本です。

しかし、もし、その頑丈な肉体を守る「鎧」のようなものがあったとしたら、どうでしょうか。

地震の揺れという外部からの攻撃を、構造体という骨格に届く前に、その鎧が受け止め、威力を半減させてくれる。そうすれば、肉体(構造体)のダメージは最小限に抑えられ、体力(耐震性能)の消耗も少なくて済みます。

これが、私たちが次にご提案したい、「制震」という考え方です。

強い「耐震」性能を土台とした上で、制震ダンパーなどの装置によって揺れのエネルギーを吸収し、建物の「損傷」を防ぐ。

この「耐震」と「制震」の組み合わせこそが、「倒壊しない」と「住み続けられる」の間にある大きな溝を埋め、ご家族の命と資産、そして未来の暮らしを守り抜くための、最も賢明で現実的な答えなのです。

次の章からは、この次世代の備えを実現するために、具体的に何をすべきなのか、その全てを余すところなくお伝えしてまいります。まずは、全ての土台となる「最強の命綱」、耐震等級3の世界について、詳しく見ていくことにしましょう。

章の概要:前章では、現行の耐震基準が抱える「繰り返す揺れ」への課題と、「倒壊」と「損傷」の間に横たわる大きな溝についてお話ししました。この章では、その根本的な課題に対する私たちの答え、そして全ての地震対策の揺るぎない土台となるべき「絶対的な耐震性能」について、余すところなく解説していきます。なぜ私たちが、国の基準を大きく上回る「耐震等級3」を最低ラインとしてお約束しているのか。その背景には、熊本地震が私たちプロに突きつけた厳しい教訓と、500棟以上の木造改修に携わってきた経験から導き出された、揺るぎない哲学があります。この章をお読みいただくことで、あなたは単なる数字や等級の話ではなく、ご家族の命と未来の暮らしを守り抜くために、まず何を確保すべきなのか、その本質をご理解いただけることでしょう。これは、あらゆる選択肢に先立つ、最も重要で、そして最初のステップです。

1.1 私たちが「耐震等級3(構造評点1.5)」を最低ラインとする理由

✔ここでのポイント:

序章で触れた熊本地震の教訓をさらに深く掘り下げ、なぜ「耐震等級1」や「2」では不十分で、「耐震等級3」でなければならないのか、その具体的な理由をプロの視点から徹底的に解説します。防災の拠点となる建物の基準を引き合いに出しながら、「我が家」に求められるべき本当の安全レベルを明らかにします。

熊本地震が変えた「安全」の常識

序章で、2016年の熊本地震において「耐震等級2」の住宅が倒壊したという衝撃的な事実をお伝えしました。

この出来事は、私たち建築業界の「安全」に対する常識を根底から覆すものでした。それまでは、建築基準法で定められた「耐震等級1」をクリアし、さらに余裕を持たせた「耐震等級2」であれば、大地震に対しても十分な安全性が確保できると考える専門家も少なくありませんでした。

しかし、震度7の揺れが2度も襲いかかるという「繰り返す巨大地震」は、その想定を遥かに超えていたのです。

一度目の大きな揺れ(前震)で、建物は倒壊こそ免れたものの、構造内部は深刻なダメージを負っていました。

柱と梁をつなぐ金物は伸び、耐力壁には目に見えない無数の亀裂が入り、建物の体力は限界まで消耗していました。

その疲弊しきった状態に、さらに強力な二度目の揺れ(本震)が襲いかかった。

これが、耐震等級2の住宅ですら倒壊に至った偽らざる現実です。

この教訓から私たちが導き出した答えは、極めてシンプルです。

「一度の巨大地震で倒壊しない」というレベルでは、もはやご家族の命と暮らしを守り抜くことはできない。

繰り返す揺れに耐え抜き、地震後も安心して住み続けられるレベル、それこそが現代の木造住宅に求められる最低限の性能である、と。そして、その具体的な指標が「耐震等級3」なのです。

実際に、熊本地震の被災地において、耐震等級3で建てられた住宅は2度の震度7に耐え、大きな損傷を受けることなく、そこに住むご家族の生活を守り抜いたことが数多く報告されています。

この事実は、もはや偶然や幸運などではありません。明確な性能の差が、明暗を分けたのです。

あなたの家は、災害時の「避難所」になれますか?

「耐震等級3」と聞くと、「それは最高ランクだから、特別な建物だけに必要なものでしょう?」

と思われるかもしれません。

しかし、その考えは少し違います。実は、耐震等級3が求められる建物は、私たちのすぐ身近に存在します。

それは、災害時の救護活動や復興の拠点となる、消防署や警察署、一部の病院といった建物です。 考えてみてください。

なぜ、これらの建物には最高レベルの耐震性能が求められるのでしょうか。

それは、巨大地震が発生した後でも、その機能を維持し、地域住民の安全を守るための「最後の砦」としての役割を担っているからです。もし、消防署が地震で潰れてしまったら、消火活動も救助活動もできません。警察署が機能不全に陥れば、地域の治安維持もままならなくなります。

では、これを皆様の「我が家」に置き換えてみましょう。

大地震が発生した直後、電気や水道、ガスといったライフラインが寸断され、外には危険が溢れている。

そんな時、ご家族にとって最も安全な場所はどこであるべきでしょうか。

それは、避難所ではなく、住み慣れた「我が家」であるべきだと、私たちは考えます。

防災拠点となる建物と同じレベルの安全性が確保されていれば、むやみに外へ出て危険に身を晒す必要もありません。家が無事であれば、備蓄した食料や水で数日間は生活をしのぐことができ、ご家族が心身ともに落ち着いて過ごすことができます。

私たちがご提案する「耐震等級3」への性能向上リノベーションは、単に家を強くするということだけを意味しません。

それは、有事の際に、ご家族の命を守る「シェルター」となり、地域の避難所と同じレベルの安心感を持つ「防災拠点」へと、ご自宅の価値そのものを高めることなのです。

より専門的な言葉を使えば、私たちは耐震診断における「構造評点」で1.5以上を確保することを絶対的な基準としています。

これは耐震等級3に相当する数値であり、私たちの安全へのこだわりを数値で示したものです。

1.2 地震対策の絶対的な土台。「耐震」なくして、他の選択肢はあり得ない

✔ここでのポイント:

地震対策には「制震」や「免震」といった様々な技術がありますが、それらがどのような位置づけにあるのかを解説します。全ての対策の根幹には強固な「耐震」性能が不可欠であり、その順番を間違えることの危険性を指摘。家づくりを人体に例えながら、「耐震」という土台の重要性を訴えます。

家の「骨格」を鍛え上げることの重要性

最近、リノベーション雑誌やインターネットを見ていると、「制震ダンパー」という言葉を目にする機会が増えたのではないでしょうか。地震の揺れを吸収して建物を守る、という魅力的な響きから、多くの方が関心をお持ちのことと思います。

実際に、制震技術は非常に有効なものであり、私たちも後の章でその重要性を詳しく解説いたします。

しかし、ここで一つ、絶対に間違えてはならない重要なことがあります。

それは、対策の「順番」です。

時々、「古い家だけど、制震ダンパーさえ付ければ安心ですよね?」というご相談を受けることがありますが、私たちはその考え方に強く警鐘を鳴らします。

家づくりを人体に例えるなら、「耐震」性能は、体を支える「骨格」や「筋肉」そのものです。いくら高性能な鎧(制震)を身につけても、その下の肉体が脆弱であれば、強い衝撃を受けた瞬間に骨が折れ、結局は致命的なダメージを負ってしまいます。

制震ダンパーは、あくまで強靭な肉体(高い耐震性能)に加え、そのダメージをさらに軽減するための「付加価値」です。

脆弱な骨格を補うための魔法の道具では、決してありません。

地震対策の王道、そして唯一の正解は、まず、家の骨格そのものである「耐震性能」を徹底的に鍛え上げること。

壁の量を増やして強度を高め、柱や梁が地震の力で抜けないように金物でしっかりと緊結し、家全体が一体となって揺れに耐えられる、強靭な構造体を作り上げること。

これこそが、全ての対策の「絶対的な土台」となるのです。

この土台がしっかりして初めて、「制震」という次のステップが意味を持ちます。この順番を間違えると、せっかくの投資が無駄になるばかりか、かえって安全だと思い込んでしまうことで、より危険な状況を招きかねません。

私たちは、これまで500棟以上の現場で、数えきれないほどの建物の内部を見てきました。その経験から断言できるのは、見栄えの良いキッチンや美しい内装も、全ては建物の構造的な安全性が確保されていて初めて価値を持つ、ということです。

「耐震と制震の組み合わせ」という発想の原点

では、なぜ私たちはこれほどまでに「耐震」という土台にこだわるのでしょうか。

それは、これから解説していく「耐震と制震の組み合わせ」という次世代の安全基準において、その効果を最大化するために不可欠だからです。

先ほどの人体の例えをもう一度思い出してください。ボクサーが試合に臨む時、まず行うのは徹底的な肉体の鍛錬です。強いパンチに耐えられる強靭な体幹と、衝撃を吸収するしなやかな筋肉を作り上げます。これが「耐震等級3」の世界です。

そして、その鍛え上げた肉体で、さらにグローブやヘッドギアといった防具(制震)を身につけます。これにより、相手のパンチの威力を吸収・分散させ、脳へのダメージ(建物の損傷)を最小限に抑えることができるのです。

もし、肉体を鍛えずに防具だけに頼ったらどうなるでしょうか。一発の重いパンチで、防具ごと吹き飛ばされ、深刻なダメージを負うことは想像に難くありません。

つまり、「耐震」の役割は、巨大な地震の力に耐え、建物の倒壊を防ぐこと。

そして、「制震」の役割は、その強固な耐震構造が、繰り返す揺れによってダメージを受けないように“守る”こと。

この2つは、全く役割の異なるものであり、どちらか一つを選べば良いというものではなく、両方を組み合わせることで初めて、真の安全性が手に入るのです。

この「耐震と制震の組み合わせ」という考え方こそが、皆様の家を地震から守り、その資産価値を維持するための鍵となります。しかし、その第一歩、そして最も重要な土台が「耐震等級3」の確保であるということを、どうか心に留めておいてください。

この土台作りを疎かにして、次のステップに進むことは、砂上の楼閣を築くことに等しいのです。

1.3 これは、家族の命を守るための、揺るぎない約束

✔ここでのポイント:

最後に、技術的な話から一歩踏み込み、「耐震等級3」が持つ情緒的な価値について語ります。それが単なる性能の数値ではなく、私たち施工会社がお客様の未来に対して負う「責任」であり、ご家族の命と暮らしを守り抜くという「約束」の証であることを、熱意を込めてお伝えします。

私たちが「性能向上リノベーション」に込める想い

私たちハイウィル株式会社は、ただ古いものを新しくする「リフォーム」ではなく、「性能向上リノベーション」を専門としています。この「性能向上」という言葉には、私たちの家づくりに対する哲学と、お客様への想いが込められています。 見た目を綺麗にすることは、さほど難しいことではありません。

しかし、壁や床の下に隠された、建物の構造という根幹部分の性能を高めることは、豊富な知識と経験、そして何よりも「お客様の未来に責任を持つ」という強い覚悟がなければ、決して成し遂げられない仕事です。

私がこの仕事をしていて、最もやりがいを感じる瞬間の一つは、耐震診断で低い数値が出たお住まいが、私たちの手によって構造評点1.5以上の強固な建物へと生まれ変わり、その性能計算書をお客様にお渡しする時です。

それは単なる紙の束ではありません。ご家族がこの先何十年と、安心してこの家で笑い、語らい、時には涙し、歴史を刻んでいく。その全ての日常を、万が一の災害から守り抜くという、私たちからの「揺るぎない約束」の証なのです。

50歳というご年齢で、これからの人生をより豊かに過ごすためのフルリフォームをご検討されるお客様にとって、その住まいは単なる生活の場所以上の意味を持つはずです。ご夫婦の安らぎの場であり、お子様やお孫様がいつでも帰ってこられる温かい実家であり、そして、次の世代へと引き継いでいく大切な資産です。その全てを守るための第一歩が、目に見えない部分の安全性を、国の基準を大きく超えるレベルにまで高めておくこと。私たちは、その最も重要な部分に、一切の妥協を許しません。

“命綱”の強さが、未来の安心を決める

この章のタイトルを、私たちは「まず、最強の“命綱”を手に入れるということ」としました。

耐震性能は、まさにご家族の命をつなぎとめる命綱です。細く、頼りない命綱では、一度の衝撃は耐えられても、二度、三度と揺さぶられれば、いつ切れてもおかしくありません。

私たちがご提供する「耐震等級3」という命綱は、現在、木造住宅で実現しうる、最も太く、最も信頼性の高いものです。

リフォーム会社を選ぶ時、皆様はデザインや価格、担当者の人柄など、様々なことを比較検討されることでしょう。

もちろん、それらも非常に大切な要素です。しかし、全ての判断の根底に、この「命綱の強さ」に対する哲学を共有できるかどうか、という視点を加えていただきたいと切に願います。

その会社が、あなたやあなたの家族の命を、どれだけ真剣に考えているか。

その姿勢は、提案される耐震性能の基準に、必ず現れるはずです。

私たちは、1世紀以上にわたって木造建築と向き合い、その強さも、弱さも、知り尽くしてきました。

だからこそ、自信を持って断言できます。絶対的な安全は、絶対的な耐震性能の上にしか築くことはできません。

この揺るぎない土台を手に入れて初めて、私たちは次のステップである「制震」という、さらに上の安心を手に入れるための扉を開くことができるのです。

章の概要:第1章では、全ての地震対策の絶対的な土台として「耐震等級3」の確保がいかに重要であるかをお話ししました。では、その最強の命綱を手に入れた上で、私たちは次なる備えとして何を考えるべきなのでしょうか。この章では、一見複雑に思える「耐震」と「制震」の関係性を、皆様にも馴染みのある「バンジージャンプ」に例えて、その本質を紐解いていきます。私がこれまで数多くのお客様にご説明する中で、最も「腑に落ちる」とご好評をいただいている例え話です。この章を読み終える頃には、あなたはなぜ頑丈なだけでは不十分なのか、そして衝撃を吸収することの真の意味を直感的に理解されているはずです。それは、単に技術を選ぶという話ではありません。ご家族の安全と大切な家の資産価値を、未来にわたって守り抜くための、全く新しい「安全への思想」を手に入れることに他なりません。

2.1 頑丈なだけの「縄ロープ」と、しなやかな「ゴムロープ」

✔ここでのポイント: まず「耐震」と「制震」それぞれの役割と限界を、「縄ロープ」と「ゴムロープ」という対照的なアイテムに置き換えて解説します。頑丈さの裏にあるリスク、しなやかさの裏にある危うさ。両者の特性を明確にすることで、どちらか一方だけでは不十分であるという気づきを促します。

想像してほしい。頑丈なだけの「縄ロープ」で飛び降りる衝撃

さあ、少し想像力を働かせてみてください。あなたは今、景色の良い高い橋の上に立っています。足には、絶対に切れることのない、非常に頑丈な「縄のロープ」が1本だけ結び付けられています。これが、建築基準法で定められた最低限の安全基準である「耐震等級1」の家だと考えてみてください。

「さあ、飛んでください」と言われて、あなたはどう感じるでしょうか。

「命は助かるだろう」という安心感は、確かにあるかもしれません。ロープは非常に頑丈ですから、地面に激突することはないでしょう。しかし、飛び降りてロープが伸びきった瞬間、あなたの身体にはどのような衝撃が襲いかかるでしょうか。

想像するだけで、全身に走る激しい痛み、首や腰への強烈な負担が思い浮かびませんか?

運良く骨折は免れても、むち打ちや全身打撲は避けられないかもしれません。

無事に生還はできても、体はボロボロの状態です。

これが、「耐震」だけで地震に立ち向かうことの本質です。

建物は倒壊こそしないものの、その構造体には凄まじい衝撃力が加わります。壁には亀裂が走り、柱は傷つき、基礎にも目に見えないダメージが蓄積する。命は助かっても、家という”身体”は深刻なダメージを負ってしまうのです。

では、ロープをさらに頑丈なもの、例えば消防署などの基準である3本分の太さを持つ縄ロープ(耐震等級3)にしたらどうでしょう。安心感は格段に増します。

しかし、頑丈さゆえに衝撃を受け止めるという本質は変わりません。

衝撃の絶対量は少し減るかもしれませんが、身体(家)が受けるダメージがゼロになるわけではないのです。

これが、前章でお話しした「倒壊はしない」と「住み続けられる」の間にある溝の正体です。頑丈な縄ロープは、あくまで命を守るための”最低限の命綱”であり、快適で安全な帰還までを保証してくれるものではないのです。

では、「ゴムロープ」だけで飛んだら?これが「制震」頼りの危うさ

次に、今度はその頑丈な縄ロープを外し、代わりに非常にしなやかな「ゴム製のロープ」だけで飛ぶことを想像してみてください。これが、最近よく耳にする「制震」のイメージです。

飛び降りた瞬間、ゴムがぐーんと伸びて、落下時のエネルギーを巧みに吸収してくれます。

縄ロープの時のような、”ガツン”とくる衝撃はありません。

身体への負担は驚くほど少なく、非常に快適なジャンプが楽しめるでしょう。

素晴らしい技術だ、と思われるかもしれません。

しかし、もしそのゴムロープが、あなたの体重や落下の衝撃に耐えきれず、途中で切れてしまったら…?

結果は言うまでもありません。命綱そのものを失い、全てを失ってしまいます。

これが、「制震ダンパーさえ付ければ大丈夫」という考え方の最も危険な点です。

私たちプロの現場でも、「古い家だけど、耐震補強は費用がかかるから、代わりに制震ダンパーを付けたい」というご相談を受けることがあります。

そのお気持ちは分かりますが、私たちは必ずこうお答えします。

「それは、ゴムロープ一本でバンジージャンプをするようなものです」と。

制震ダンパーは、地震の揺れを吸収する素晴らしい効果を発揮しますが、それはあくまで強固な構造体に取り付けられていて初めて意味を成します。

家の骨格そのものが弱ければ、地震の力で壁が壊れ、ダンパーは取り付け部ごと剥がれ落ち、何の効果も発揮しません。

しなやかなゴムロープも、それを結びつけるアンカーが抜け落ちてしまえば、ただのゴム紐に過ぎないのです。

つまり、「制震」は「耐震」の代わりには、決してなり得ないのです。

この絶対的な原則を無視した安易なリフォームは、”安心”という名の非常に危険な幻想に過ぎないということを、どうかご理解ください。

2.2 理想のジャンプとは?「3本の縄ロープ+高性能なゴムロープ」という答え

✔ここでのポイント:

縄ロープとゴムロープ、それぞれの長所と短所を理解した上で、両者を組み合わせた「理想の形」を提示します。それがなぜ「耐震等級3」+「制震」という具体的な手法に結びつくのかを解説し、読者が目指すべき明確なゴールを示します。

2.2.1 「耐震」と「制震」の理想的な組み合わせ

さて、頑丈なだけの「縄ロープ」にも、しなやかなだけの「ゴムロープ」にも、それぞれ一長一短があることをご理解いただけたと思います。

では、最高の安全性と快適性を両立した、理想のバンジージャンプとは、どのような形でしょうか。 もうお分かりですね。

答えは、「両方を一緒に使う」ことです。

まず、あなたの身体には、絶対に切れることのない、極めて信頼性の高い「3本の縄ロープ」を固く結びつけます。

これが、前章で私たちが最低ラインとお約束した「耐震等級3」の確保です。

これにより、何があっても地面に叩きつけられることのない、絶対的な生命の安全が保証されます。

そして、その命綱である縄ロープと並行して、「高性能なゴムロープ」も一緒に結びつけるのです。

これが、揺れを吸収する「制震ダンパー」の役割です。

さあ、この状態でジャンプをしてみましょう。落下が始まると、まず高性能なゴムロープがそのしなやかさを発揮し、落下の衝撃をぐんぐんと吸収し始めます。

身体にかかる負担は劇的に和らぎ、”ガツン”という衝撃はほとんど感じません。そして、万が一、ゴムロープの吸収力だけでは足りないほどの凄まじいエネルギーがかかったとしても、その最後の一線で、3本の頑丈な縄ロープがあなたを確実に受け止めてくれます。

これが、私たちが考える「耐震と制震の組み合わせ」の理想形です。

強固な「耐震」という土台で生命の安全を絶対的に確保し、その上で「制震」が付加的な役割として、建物への衝撃(ダメージ)を極限まで和らげる。繰り返す地震の揺れを制震ダンパーが吸収してくれるおかげで、命綱である耐震構造そのものが傷むのを防ぎ、その性能を長く維持することができるのです。

なぜ縄は「3本」でなければならないのか

ここで重要なのは、命綱である縄ロープが「3本」である、という点です。なぜ1本や2本では不十分なのでしょうか。

それは、ゴムロープ(制震)が効果を発揮している間も、命綱である縄ロープ(耐震)には、常に一定の負荷がかかり続けているからです。ゴムロープはあくまで衝撃を「和らげる」ものであり、「ゼロにする」ものではありません。

熊本地震のように、一度目の大きな揺れ(前震)が来た時、ゴムロープがその多くを吸収してくれますが、命綱である縄ロープも少なからずダメージを受け、少しだけ擦り切れてしまうかもしれません。

もし、この命綱が元々1本しかなかったらどうでしょう。少し擦り切れただけでも、二度目の揺れ(本震)に耐えられるか、非常に心許ない状態になります。

しかし、元々3本の極太ロープがあれば、たとえそのうちの1本が少し傷んだとしても、まだ残りの2本が十分な強度を保っています。

だからこそ、二度目、三度目と続く繰り返す地震に対しても、安心して身を任せることができるのです。

「耐震等級3」という基準は、決して過剰なスペックではありません。

それは、制震というパートナーの効果を最大限に引き出し、かつ、その制震をもってしても吸収しきれない未知のエネルギーからもご家族を守り抜くための、いわば”安全の二重ロック”なのです。

この考え方こそが、皆様の家の資産価値を未来永劫守り続けるための、最も確実な方法論と言えるでしょう。

2-3. 結論:あなたの家の本当の強さは、図面ではなく、その“中身”で決まる

✔ここでのポイント:

この章の結論として、「2000年基準適合」という“お墨付き”だけを、鵜呑みにしてはいけない、という、プロとしての最終的な見解を提示します。たとえ築年数が新しい家であっても、一度、その“中身”を、専門家の目で精査する必要がある、という、動かぬ理由を、読者の心に深く刻み込みます。

ここまで、熊本地震の教訓から、同じ2000年基準の家でも、なぜ被害に大きな差が生まれたのか、その二つの大きな要因、「直下率」と「施工品質」について、詳しくお話ししてきました。そして、これらの事実が、私たちに教えてくれる、一つの、動かすことのできない結論があります。

2.3.1 「2000年基準適合」という“お墨付き”だけを、信じてはいけない

それは、あなたの家の本当の強さは、建築確認済証に記された「2000年基準適合」という、“お墨付き”だけでは、決して決まらない、ということです。その“お墨付き”は、あくまで、その家が、設計図の段階で、法律の最低基準をクリアしていることを、証明しているに過ぎません。

その設計図に、直下率の低い、危険な“アキレス腱”が潜んでいないか。 そして、その設計図が、現場で、本当に100%、完璧に、再現されているか。

その、図面には描かれていない、家の“中身”こそが、あなたの家の、本当の、そして唯一の真実なのです。

2.3.2 2000年基準の家であっても、一度、その中身を耐震補強のプロの目で調査する必要がある、動かぬ理由

だからこそ、私たちは、たとえあなたのお住まいが、2000年以降に建てられた、比較的新しい家であったとしても、もし、あなたが、熊本地震の教訓の先にある、「真の安全」を求めるのであれば、一度、その“中身”を、私たちのような、性能向上リノベーションの専門家の目で、徹底的に調査させていただきたい、と願うのです。

もちろん、それは多くの場合、壁を剥がすことを伴わない、非破壊の耐震診断から始まります。しかし、私たちの診断は、単に、図面上の直下率を計算するだけではありません。500棟以上の家の“素顔”と向き合ってきた経験から、どこに施工品質の問題が隠れている可能性が高いか、その急所を、重点的に、そして、執拗なまでに、探り当てていきます。

「2000年基準」は、素晴らしい出発点です。しかし、それは、決してゴールではありません。次の章では、この素晴らしい出発点から、あなたの家を、さらに、その先にある、新しい時代の安全思想へと、いかにして導いていくか、その具体的な道筋について、お話しします。

章の概要:

前の章では、バンジージャンプの例えを用いて、「耐震」と「制震」の理想的な関係性についてお話ししました。最強の命綱である「耐震等級3」を確保した上で、衝撃を和らげるゴムロープ、すなわち「制震」を加えることの重要性をご理解いただけたかと思います。では、その「制震」がもたらすものとは、具体的にどのような価値なのでしょうか。この章では、地震対策のゴールを、単なる「倒壊防止」から、一歩進んだ「損傷防止」へと引き上げていきます。これは、ご家族の命を守るという絶対的な使命の先に、皆様の大切な「資産」と地震後の「暮らし」をも守り抜くという、私たちからの新しい提案です。この章を読み終えた時、あなたは「制震ダンパー」が持つ本当の効果と、それが未来にもたらす計り知れない価値を、深く確信されていることでしょう。

3.1 制震の目的は、建物の“損傷”を防ぎ、資産価値を守ること

✔ここでのポイント:

地震対策というと「命を守る」ことばかりが注目されがちですが、ここでは「制震」が持つもう一つの重要な目的、「資産価値の維持」に焦点を当てます。地震で家が損傷することの経済的なリスクを具体的に解説し、「制震」がなぜ賢明な投資と言えるのか、その理由を明らかにします。

3.1.1 あなたの家は、地震後も「資産」であり続けられますか?

フルリフォームをご検討中の皆様にとって、ご自宅はかけがえのない「家族の城」であると同時に、これまで何十年とかけて築き上げてこられた大切な「資産」でもあるはずです。

しかし、その資産価値が、たった一度の地震によって大きく損なわれてしまう可能性があるとしたら、どうお考えになるでしょうか。

「倒壊さえしなければ、資産価値は守られるのでは?」と思われるかもしれません。

しかし、現実はそれほど甘くはありません。序章でも触れましたが、大地震の後に「大規模半壊」や「半壊」と判定された住宅は、倒壊こそしていなくても、その資産価値は著しく低下します。壁に走った無数の亀裂、傾いた柱、歪んだ建具。そのような状態の家を、地震前と同じように評価してくれる人はいるでしょうか。

将来、もし売却を考えたとしても、買い手を見つけるのは困難を極めるでしょう。最悪の場合、建物の価値はゼロ、あるいは解体費用がかかる「負の資産」になってしまうことすらあり得ます。

さらに深刻なのは、修繕にかかる費用です。損傷の程度にもよりますが、構造体にまで被害が及んだ場合、その修繕費用は数百万、場合によっては1,000万円を超えてもおかしくありません。

公的な支援や地震保険で全てを賄うのは難しく、多くは自己負担となります。住宅ローンがまだ残っているとしたら、住めなくなった家のローンを払いながら、巨額の修繕費を捻出するという、想像を絶する経済的負担が待ち受けているのです。

ここで、制震ダンパーが持つ本当の効果が見えてきます。「制震」の第一の目的は、この「損傷」そのものを防ぐこと、あるいは最小限に食い止めることにあります。

強固な耐震と制震の組み合わせによって、地震の揺れによるダメージを極限まで減らすことができれば、修繕費用の発生を抑え、地震後も健全な状態で家の資産価値を維持することが可能になります。「制震」への投資は、単なる安心のための出費ではありません。それは、未来に起こりうる莫大な損失から、皆様の大切な資産を守るための、最も賢明で合理的な「防衛策」なのです。

3.1.2 「もしも」の時の修繕費か、「いつも」のための投資か

私はこれまで500棟を超える性能向上リノベーションに携わる中で、多くのお客様から「耐震補強の費用」に関するご相談を受けてきました。もちろん、決して安い金額ではありません。

しかし、私はいつもこうお伺いします。「その費用を、何と比べていらっしゃいますか?」と。

もし、大地震が来て家が半壊してしまった場合の修繕費用が1,000万円かかるとしましょう。

それに対して、事前にしっかりとした耐震・制震対策を施す費用が数百万円だったとしたら、どちらが賢明な選択でしょうか。答えは明らかです。後者は、未来の不確実なリスクに対する「掛け捨ての保険」ではありません。

それは、日々の暮らしに「絶対的な安心感」をもたらし、万が一の際には経済的な破綻から家族を守り、さらには家の資産価値を維持・向上させる、極めて確実性の高い「投資」なのです。

特に、耐震等級3という強固な土台の上に「制震」を加えるという私たちの手法は、この投資効果を最大化します。頑丈な構造がまず巨大な力を受け止め、制震ダンパーが細かな揺れや衝撃を吸収することで、建物はほとんど損傷を受けずに済みます。

これは、いわば最高レベルの「医療保険」に加入しているようなものです。大病(大地震)にかかっても、最先端の予防医療(制震)のおかげで重症化せず、高額な手術費用(修繕費)もかからずに済む。そして、健康な身体(健全な家)を維持し続けることができるのです。 リフォームの計画を立てる際、私たちはつい、目に見えるキッチンや内装のデザインに予算を割きたくなるものです。しかし、本当に豊かな暮らしとは、美しい空間だけでなく、その下にある揺るぎない安全と安心によって支えられているのではないでしょうか。

壁の中に隠れて見えなくなる部分にこそ、未来の暮らしを守るための最も重要な価値が眠っているのです。

3.2 地震の1撃目に耐えるのは「耐震」。しかし、2撃目、3撃目の繰り返す揺れから建物を守るのが「制震」

✔ここでのポイント:「耐震」と「制震」の役割分担を、地震発生後の時間軸に沿って解説します。1撃目の巨大な揺れを受け止める「耐震」の役割と、その後に続く、じわじわと建物の体力を奪う「繰り返す揺れ」から家を守る「制震」の役割。両者の違いを明確にすることで、なぜ「組み合わせ」が不可欠なのかを論理的に説明します。

3.2.1 命を守る「1撃目」と、家を壊す「2撃目」

巨大地震の恐ろしさは、最初の大きな揺れだけではありません。

むしろ、その後に続く「繰り返す揺れ」、すなわち本震や無数の余震こそが、じわじわと木造住宅の体力を奪い、最終的な倒壊や大きな損傷へと導く真の脅威です。

熊本地震の例を、もう一度思い出してみましょう。

【1撃目:前震】 まず、震度7の巨大な揺れが襲います。この時、建物の倒壊を防ぎ、中にいる人の命を守るのが「耐震」の最も重要な役割です。耐震等級3で設計された強固な構造体は、この巨大な一撃に耐え、倒壊という最悪の事態を回避します。しかし、その内部では、バンジージャンプの縄ロープが衝撃で擦り切れるように、構造体は目に見えないダメージを確実に蓄積しています。体力は、すでに大きく消耗しているのです。

【2撃目、3撃目…:本震と繰り返す余震】 そして、建物が疲弊しきったところに、さらに強力な本震や、断続的に続く余震が襲いかかります。ここで真価を発揮するのが「制震」です。制震ダンパーは、この2撃目、3撃目の揺れのエネルギーを効率的に吸収し、熱に変えて放出します。これにより、すでにダメージを受けた構造体へさらなる負荷がかかるのを防ぎ、体力の消耗を最小限に食い止めるのです。

まるで、ボクサーが相手の連打を巧みなボディワークで受け流し、体力の消耗を防ぐかのように。 この役割分担こそが、「耐震と制震の組み合わせ」の神髄です。耐震が「静的な強さ」で1撃目の最大瞬間風速に耐える“盾”だとすれば、制震は「動的なしなやかさ」で繰り返す攻撃を受け流す“鎧”と言えるでしょう。この両方が揃って初めて、私たちは繰り返す地震**という現代の脅威に、本当の意味で立ち向かうことができるのです。

3.2.2 家の「金属疲労」を防ぐという発想

皆様も、針金を何度も同じ場所で折り曲げていると、やがてポキッと折れてしまう、という経験をされたことがあるかと思います。最初はびくともしなかった針金が、繰り返しの力によって、ある瞬間に限界を超えてしまう。

これは「金属疲労」と呼ばれる現象ですが、実は、地震における家の損傷も、これと非常によく似ています。

木造住宅も、一度の大きな揺れで倒壊することは稀です。しかし、何度も何度も揺さぶられるうちに、柱と梁の接合部は少しずつ緩み、耐力壁を固定している釘は浮き上がり、木材そのものにも微細な割れが生じていきます。

これが、家の「構造疲労」です。そして、疲労が一定のレベルまで蓄積された時、それほど大きくない余震であっても、それが引き金となって、一気に損傷が拡大したり、最悪の場合は倒壊に至ったりするのです。

制震ダンパーの役割は、この「疲労の蓄積」を防ぐことにあります。建物が揺れようとする力を、ダンパーが素早く吸収し、構造体まで伝えないようにする。つまり、針金を折り曲げようとする力そのものを弱めてしまうのです。これにより、構造体の各部にかかる負担は劇的に減少し、何度揺れが来ても、家は「疲労」することなく、初期の健全な性能を維持し続けることができます。

これは、家の長寿命化、ひいては資産価値の維持に直結する、非常に重要な考え方です。これからの対策は、ただ「壊れない」ことを目指すだけでは足りません。いかに「疲れさせない」か、「健康な状態を長く保つ」か。その視点を持つことが、皆様の大切な住まいを本当の意味で守ることにつながるのです。

3.3 地震後、我が家が避難所になる安心感。それは「損傷防止」という思想だけがもたらす価値

✔ここでのポイント:この章の締めくくりとして、「損傷防止」という思想がもたらす究極の価値を、情緒的な側面から描きます。地震後に過酷な避難所生活を送るのではなく、住み慣れた我が家で安心して過ごせること。そのプライスレスな価値を提示し、読者のリフォームへの動機を「憧れ」から「確信」へと昇華させます。

3.3.1 あなたのリフォームは、ご家族をどこへ導きますか?

もし、今、この瞬間に、この東京で巨大地震が発生したとしたら。あなたは、ご家族をどこへ避難させますか?

多くの方が、地域の小中学校などに設けられる「避難所」を思い浮かべるでしょう。しかし、その環境がどのようなものか、私たちは東日本大震災や熊本地震の報道を通じて、よく知っています。

大勢の人が集まる体育館の床、プライバシーのない空間、不自由なトイレ、冷たい食事。そして、いつ終わるとも知れない、先行きの見えない不安。もちろん、それは命を守るためのやむを得ない選択です。

しかし、もし、もう一つの選択肢があったとしたらどうでしょう。 ライフラインは止まっているかもしれない。しかし、住み慣れた我が家は、壁に亀裂ひとつなく、ドアも窓もスムーズに開閉できる。備蓄しておいた食料と水で、家族だけの空間で、安心して夜を過ごすことができる。

余震の揺れも、制震ダンパーが優しくいなしてくれるので、過度な恐怖を感じることもない。ご近所の方に「うちは大丈夫だから、少し休んでいかれませんか」と声をかける余裕すらあるかもしれない。 地震後、我が家が、どこよりも安全で快適な「避難所」になる。

これこそ、私たちが「損傷防止」という思想の先に見据えている、最高の価値です。それは、お金には代えられない、何物にも代えがたい「心の平穏」です。

フルリフォームは、人生における大きな決断です。その決断の先に、どのような未来を描くのか。私たちは、ただ美しいだけの家、ただ新しいだけの設備をご提供したいのではありません。

地震という非日常が訪れた時にこそ、その真価を発揮し、ご家族を最後の最後まで守り抜いてくれる。そんな、本当の意味で「強い家」をご提供したいのです。

3.3.2 「安心」を「確信」に変える、次世代の家づくり

これまでお話ししてきたように、「倒壊防止」と「損傷防止」は、似て非なるものです。

「倒壊防止」は、国が国民の命を守るために定めた、最低限の基準。

それは、言わば「ここまでやっておけば、何とか命は助かるでしょう」という、少し不安の残る「安心」かもしれません。

一方、「損傷防止」は、私たちが自らの意志で選び取る、未来への備え。それは、「耐震等級3」という絶対的な強さに、「制震」という賢明な技術を組み合わせることで、「この家なら、何があっても大丈夫」と心から信じられる、揺るぎない「確信」です。

私たちの性能向上リノベーションは、お客様の住まいを、この「確信」のレベルへと引き上げることをお約束するものです。

それは、ただの改修工事ではありません。ご家族の未来の暮らしの質を、そして大切な資産の価値を、根底から向上させる、一大プロジェクトなのです。

次の章では、この「損傷防止」という目的を達成するために、数ある制震ダンパーの中から、どのような製品を、どのように選ぶべきなのか。その具体的な「ブレーキの選び方」について、さらに詳しく解説してまいります。最高の未来を手に入れるための、最後の、そして最も重要な選択です。

章の概要:これまでの章で、「耐震等級3」という強固な土台の上に「制震」という付加価値を加えることの重要性をお話ししてきました。皆様の中では、「耐震と制震の組み合わせ」こそが理想的な備えである、という確信が芽生え始めていることと思います。では、その要となる「制震ダンパー」は、一体どれを選べば良いのでしょうか。市場には様々な材質、様々な価格帯の製品が溢れており、その選択は非常に難しく感じられるかもしれません。この章では、その複雑に見える製品群の中から、真に皆様の家と資産を守るにふさわしい「最適なブレーキ」を見極めるための、決定的とも言える判断基準をプロの視点から授けます。この章を読み終える時、あなたは単に製品の知識を得るだけでなく、ご自身の家が「いつ、どのような揺れから守られるべきか」という本質的な問いに対する、明確な答えを手にすることになるでしょう。

4.1 あなたの家を守るダンパーは、いつ効くべきか? ― 「損傷前後」の決定的違い

✔ここでのポイント: 全ての制震ダンパーが同じタイミングで機能するわけではない、という重要な事実を明らかにします。家の「損傷」が始まる前の小さな揺れから機能するタイプと、損傷が始まってから機能するタイプ。この決定的な違いを解説し、私たちが目指すべき「損傷防止」のためには、どちらを選ぶべきなのか、その答えを明確に提示します。

4.1.1 木造住宅が「痛み」を感じ始める瞬間

「制震ダンパー」と一括りにされがちですが、その製品が「いつから効果を発揮し始めるか」によって、もたらされる結果は天と地ほども変わってきます。

この「いつ」を理解するために、まずは木造住宅がどの程度の揺れで「痛み」を感じ始めるのか、その繊細な性質を知っていただく必要があります。

木造住宅の構造を支える耐力壁、例えば柱の間に斜めに入れる「筋交い」や、壁に張る「構造用合板」は、非常に僅かな変形から損傷が始まります。専門的な数値で言えば、建物の高さに対して1/120(約0.47度)という、ほんの少しの傾きです。この範囲内のごく小さな変形であれば、建物は柳のようにしなって元に戻ることができます。

これを「弾性変形」と言い、家はまだ「無傷」な状態です。 しかし、揺れが大きくなり、この僅かな傾きを超えてしまうと、どうなるか。筋交いを固定している釘が少しずつ抜け始め、構造用合板の縁がめり込み、木材の繊維に微細な破壊が生じます。建物は元に戻ろうとしますが、完全には戻りきれず、僅かな歪みが残ってしまう。

これが「塑性変形」の始まり、すなわち、建物が元には戻れない「損傷」を負った瞬間です。

この事実を踏まえて、もう一度問いかけます。あなたの家を守るべき制震ダンパーは、一体いつから仕事をし始めるべきでしょうか。家がまだ無傷である「弾性変形」の段階から働き始め、そもそも「塑性変形」の領域に突入させないようにすべきなのか。それとも、家がすでに「損傷」を負い始めた後から、最後の倒壊を防ぐために機能すれば良いのでしょうか。

私たちが目指すゴールが、前章でお話しした「損傷防止」による資産価値の維持であるならば、答えは自ずと明らかです。

4.1.2 「倒壊防止」目的のダンパーと、「損傷防止」目的のダンパー

市場に流通している制震ダンパーは、その目的によって、大きく2つのタイプに分類することができます。

一つは、「倒壊防止」を主目的とするダンパーです。

これらの製品の多くは、ある程度建物が大きく変形し、「塑性変形」の領域に入り始めてから、その性能を最大限に発揮するように設計されています。バンジージャンプの例えで言えば、ロープが伸びきって、身体に強烈な衝撃がかかる最後の瞬間に、「切れるのだけは防ぎましょう」と助けてくれるようなものです。確かに命は助かるかもしれませんが、その時点で家(身体)はすでに深刻な損傷を負っています。このようなダンパーは、耐震性能が不足している建物の強度を補うために「壁倍率」という耐震性能の指標を併せ持っていることが多く、耐震補強の一環として扱われることがあります。しかし、これは私たちが目指す「耐震等級3の上に、さらに付加価値を」という思想とは、全く異なるアプローチです。

もう一つが、「損傷防止」を主目的とするダンパーです。

これこそ、私たちが皆様に推奨するタイプです。これらの製品は、建物がまだ「弾性変形」の範囲にある、ごく僅かな揺れの段階から即座に反応し、揺れのエネルギーを吸収し始めます。地震の初期微動のような小さな揺れからでも仕事をし、そもそも建物が「痛い」と感じる塑性変形の領域に到達させないように、常にブレーキをかけ続けてくれるのです。バンジージャンプで言えば、飛び降りた直後から、ゴムロープが優しく、しかし確実にスピードを殺し始め、身体に衝撃を感じさせないまま、安全に減速させてくれるイメージです。このタイプのダンパーこそが、繰り返す地震から家の構造体を守り、本当の意味での家の資産価値を維持するための、最適な効果を発揮してくれるのです。

4.2 なぜ私たちは、小さな揺れから仕事をする「オイルダンパー」を推奨するのか

✔ここでのポイント: 前のセクションで示した「損傷が始まる前の小さな揺れから効く」という条件に、最も合致するダンパーは何か。ここでは、代表的なダンパーの種類(オイル、ゴム、鋼材)の特性を比較しながら、なぜ私たちが木造住宅の「損傷防止」には「オイルダンパー」が最適だと考えるのか、その技術的な理由を分かりやすく解説します。

4.2.1 ダンパーの材質比較:オイル、ゴム、鋼材、それぞれの個性

制震ダンパーには、主に3つの材質(タイプ)があり、それぞれに異なる個性(長所と短所)があります。どのタイプが優れている、劣っているという単純な話ではなく、その個性が私たちの目的である「木造住宅の損傷防止」に合っているかどうか、という視点で見ていくことが重要です。

-

鋼材ダンパー: 鋼(鉄)の板が曲がる時のエネルギーを利用して揺れを吸収します。構造がシンプルで比較的安価なものが多いですが、その特性上、ある程度大きな力が加わらないと変形(仕事)を始めません。つまり、小さな揺れには効果を発揮しにくい傾向があります。また、何度も大きな力で曲げ伸ばしを繰り返すと、針金が折れるように「金属疲労」を起こす可能性も指摘されています。主に「倒壊防止」を目的とした製品に多く見られます。

-

ゴムダンパー: 特殊なゴムの粘り気を利用して、揺れのエネルギーを吸収します。高層ビルなどで大きな効果を発揮しますが、一般的にゴムは温度によって硬さが変わるという性質があります。真冬の寒い朝、ゴムが硬くなっている時に地震が来た場合、本来のしなやかさを発揮できず、小さな揺れへの追従性が落ちる可能性があります。また、製品によっては経年劣化も考慮する必要があります。

-

オイルダンパー: シリンダー(筒)の中に入ったオイル(油)が、ピストンの動きによって狭い隙間を通過する際の「抵抗力」を利用して、揺れのエネルギーを熱に変換し吸収します。この仕組みは、皆様がお乗りの自動車の乗り心地を良くしている「ショックアブソーバー」と全く同じです。自動車のショックアブソーバーは、道路の僅かな凹凸から大きな段差まで、大小様々な衝撃を滑らかにいなしてくれます。これと同じように、オイルダンパーは極めて小さな揺れの段階からでも、即座に、そしてスムーズに抵抗力を発揮することができます。この特性こそが、木造住宅の繊細な「弾性変形」の段階から損傷を防ぐという私たちの目的に、最も合致しているのです。

4.2.2 木造住宅とオイルダンパーの「相性」

私たちが数ある選択肢の中から「オイルダンパー」を推奨するには、明確な理由があります。

それは、木造住宅の揺れの特性と、オイルダンパーの性能が、極めて良い「相性」だからです。

第一に、先ほどからお話ししている「微小な揺れへの応答性」です。木造住宅は、鉄筋コンクリートのビルに比べて軽く、地震の際には比較的細かく揺れる傾向があります。

オイルダンパーは、その僅かな動き出しの瞬間から仕事ができるため、建物の損傷が始まる前に揺れを抑え込むことが可能です。 第二に、「速度依存性の低さ」です。これは少し専門的な話になりますが、非常に重要です。

地震の揺れには、ガタガタと速い周期の揺れもあれば、ゆーらゆーらとゆっくりした周期の揺れもあります。

ダンパーの種類によっては、ピストンの動く速さによって抵抗力が変わってしまい、特定の周期の揺れにしか効果的に機能しないものもあります。

しかし、私たちが選定する高性能なオイルダンパーは、この「速度依存性」が極めて低く設計されています。

つまり、速い揺れにも、ゆっくりした揺れにも、常に安定したブレーキ力を発揮してくれるのです。これにより、予測不可能な様々なタイプの繰り返す地震に対して、安定した制震効果が期待できます。

そして第三に、「耐久性」です。自動車のショックアブソーバーが何十万キロという走行に耐えるように、優れたオイルダンパーは、数百万回もの作動テストをクリアしており、60年以上の長期間にわたって性能がほとんど低下しないことが証明されています。

オイル漏れなどの心配も、現在の技術ではほぼありません。一度設置すれば、メンテナンスフリーで、その性能を長く維持し続けてくれるのです。これらの理由から、私たちは「耐震等級3」で強固に造られた家に、さらに「オイルダンパー」を組み合わせることこそ、木造住宅における最高の安全対策だと結論付けています。

4.3 正しい選択が、未来を大きく変える

✔ここでのポイント: 最後に、優れた製品を選ぶだけでは不十分であり、それを誰が、どのように計画し、施工するかが最も重要であることをお伝えします。正しい知識と技術を持つプロフェッショナルに託すことが、ご家族の未来を左右する決定的な選択となることを強調し、読者の賢明な行動を促します。

4.3.1 最高の道具も、使い方を誤れば意味がない

さて、ここまで「損傷防止」のためには、小さな揺れから効く「オイルダンパー」が最適である、というお話をしてきました。しかし、ここで一つ、絶対に忘れてはならない、最も重要なことがあります。それは、**「どんなに優れたダンパーも、その配置計画と施工が間違っていれば、全く効果を発揮しない」ということです。 制震ダンパーは、ただ闇雲にたくさん付ければ良い、というものではありません。建物の形、重さ、壁の配置バランス、そして弱点はどこにあるのか。それらを一棟一棟、専門家が正確に診断し、まるで漢方薬を処方するように、最も効果的な場所に、最適な本数を配置しなければなりません。この緻密な計画を立てるために必要となるのが、「限界耐力計算」**をはじめとする、高度な構造計算なのです。 残念ながら、リフォーム業界には、この構造計算を省略し、メーカーの簡易的なマニュアルだけでダンパーを設置してしまう業者が少なからず存在します。それでは、せっかくの高性能なブレーキも、宝の持ち腐れです。 私たちの仕事は、単に良い製品をお勧めすることではありません。その製品が持つ性能を100%、いや120%引き出すための、最適な「処方箋」を描き、それを寸分の狂いなく実現する「施工技術」まで含めてご提供すること。そこに、プロフェッショナルとしての私たちの存在価値と責任があると自負しています。

4.3.2 あなたの家の未来を、誰に託しますか?

この長い記事をここまでお読みいただいた皆様は、地震対策がいかに奥深く、そして専門的な知識を要するものであるか、お感じいただけたのではないでしょうか。

「耐震等級3」を確保するという絶対的な土台作り。

その上で、「損傷防止」という目的を明確に持ち、ご自宅の特性に最適な「制震ダンパー」を選び出すこと。

そして、その効果を最大化するための、緻密な「構造計画」。

この全てのプロセスを、一貫した哲学のもと、高いレベルで実行できる会社こそが、皆様が未来を託すべきパートナーです。

それは、単に製品のカタログを見せて「このダンパーは良いですよ」と説明する会社ではありません。

なぜそのダンパーでなければならないのか、なぜその場所に設置するのか、その全ての問いに対して、経験と技術的根拠に基づいた、明確な答えを持っている会社です。

正しい選択は、間違いなく皆様の未来を大きく変えます。

それは、地震のたびに不安に苛まれる未来から、何があっても「我が家は大丈夫」と心から確信できる未来への、大きな分岐点です。

次の終章では、これまでの全ての知識を統合し、皆様が最高の未来を選択するために、私たち「増改築ドットコム」がどのようなお手伝いができるのか、その具体的なお約束についてお話しさせていただきます。

章の概要: この長い旅も、いよいよ最終章を迎えました。序章で投げかけた「その“備え”は、本当に未来を守れるか?」という問いから始まり、私たちは「耐震」という絶対的な土台の重要性、そして「制震」がもたらす「損傷防止」という新しい価値について、深く学んできました。この終章では、これまでの議論を統合し、皆様が最高の未来を選択するために、絶対に欠かすことのできない最後のピースについてお話しします。それは、私たちの理念を支える「科学的根拠」の重要性と、皆様の「安心」を揺るぎない「確信」へと変えるための、私たちからのメッセージです。この章を読み終える時、あなたは、ご家族の未来を託すにふさわしいパートナーを見極めるための、確かで、そして温かい眼差しを手にされていることでしょう。

5.1 「耐震」と「制震」の正しい関係性を理解し、最善の計画を。

✔ここでのポイント: これまでの章で解説してきた全ての知識を改めて整理し、「耐震+制震」こそが現代における最善の計画であることを再確認します。バンジージャンプの例えを振り返りながら、なぜこの二段構えの思想が、ご家族の命、暮らし、そして資産を守るために不可欠なのか、その結論を読者の記憶に深く刻み込みます。

5.1.1 私たちが辿り着いた、ただ一つの答え

この長い解説を通じて、私たちが皆様に最もお伝えしたかったこと。それは、これからの地震対策が、もはや「耐震」「制震」「免震」の中からどれか一つを選ぶ、という単純な選択問題ではない、ということです。

それぞれの役割と限界を正しく理解し、ご自身の住まいと暮らしに合わせて、それらを最適に組み合わせることこそが求められています。

その上で、私たちが、1世紀以上にわたる歴史と500棟を超えるスケルトンリノベーションの経験から辿り着いた、木造戸建て住宅における「現実的な最適解」。それが、「耐震等級3を確保した強固な耐震構造を土台とし、その上で、損傷防止を目的とした高性能な制震装置(オイルダンパー)を付加する」という考え方です。

バンジージャンプの例えを思い出してください。 まず、何があっても切れることのない「3本の縄ロープ(耐震等級3)」で、命の安全を絶対的に確保する。これが「耐震」です。国の最低基準である1本や、公共施設レベルの2本ではなく、防災拠点と同じ3本分の強さを持つことで、熊本地震で観測されたような繰り返す地震の巨大なエネルギーにも耐え抜く、揺るぎない土台を築きます。

そして、その最強の命綱に、衝撃を吸収する「高性能なゴムロープ(制震ダンパー)」を追加する。これが「制震」です。飛び降りた瞬間の強烈な衝撃(地震の揺れ)をこのゴムがしなやかに吸収することで、命綱である縄ロープ(耐震構造)そのものが傷むのを防ぎ、ジャンプする人(ご家族と家)へのダメージを最小限に抑えます。

この「耐震と制震の組み合わせ」は、互いの長所を伸ばし、短所を補い合う、まさに理想的な関係です。「耐震」だけでは防ぎきれない「損傷」のリスクを、「制震」がカバーする。そして、「制震」だけでは確保できない「倒壊防止」という絶対的な安全を、「耐震」が支える。この二段構えの思想こそが、皆様の家の資産価値**を守り、地震後も安心して住み続けられる未来を実現するための、唯一無二の答えなのです。

5.1.2 あなただけの「最善の計画」を立てるために

「耐震等級3+制震」が理想であることは、ご理解いただけたかと思います。

しかし、ここで重要なのは、全ての家に同じ設計が通用するわけではない、ということです。

人間一人ひとりに個性があるように、家も一棟一棟、その形、築年数、構造、そして弱点が異なります。

皆様の主治医が、丁寧な問診と精密な検査を経て、その人に合った薬を処方するように、私たちも、まずはお住まいの現状を正確に把握するための「耐震診断」を徹底的に行います。

そして、その診断結果に基づき、どこに壁を新設し、どこを金物で補強し、どの位置に、どのタイプの制震ダンパーを、何本配置するのが最も効果的か、というあなただけの「最善の計画」をオーダーメイドで立案していくのです。

それは、単に既製品を当てはめるような作業ではありません。構造力学の深い知識と、木造住宅の特性を知り尽くした豊富な経験、そして何よりも、そこに住まうご家族の未来を想う気持ちがなければ、決して成し得ない仕事です。

「最善の計画」とは、最高の技術の組み合わせであると同時に、お客様一組一組の想いに寄り添う、世界に一つだけの「処方箋」でもあるのです。

5.2 技術の裏付けとなる「限界耐力計算」の重要性

✔ここでのポイント: 私たちの提案が、単なる経験則や理想論ではなく、客観的で科学的な根拠に裏打ちされたものであることを証明します。「限界耐力計算」という専門的な構造計算がなぜ必要なのか、そしてそれが、いかにして皆様の家の安全性を確かなものにするのかを解説し、プロとしての技術的な信頼性を決定づけます。

5.2.1 「勘」や「経験」だけでは、命は守れない

私たちには、1世紀を超える歴史の中で数万件の改修、スケルトンリノベーションでは500棟以上の実績があります。

その経験は、何物にも代えがたい財産です。しかし、私たちは、その「勘」や「経験」だけに頼って、お客様の大切な住まいと命をお預かりすることは、決してありません。

私たちの提案の背後には、常に客観的で、揺るぎない「科学的根拠」が存在します。

その根幹をなすのが、「限界耐力計算」という、極めて高度な構造計算です。

従来の一般的な耐震計算は、主に「建物に力が加わった時、部材が壊れないか」という視点で安全性を検証します。

これはもちろん重要な計算ですが、建物が大きく揺れ、変形していく過程で、制震ダンパーがどのように働き、全体の揺れをどれだけ低減させるか、ということまでは正確にシミュレーションすることができませんでした。

それに対し、「限界耐力計算」は、建物が地震のエネルギーを受けて、どのように変形し、最終的にどの時点で「損傷」や「倒壊」という限界点に至るのかを、より現実に近い形で、ステップバイステップで検証することができる計算手法です。

この計算を用いることで、初めて、制震ダンパーを組み込んだ場合の複雑な挙動を正確に予測し、「この場所にこのダンパーを設置すれば、巨大地震の際に建物の最大変形をこれだけ抑えられ、構造体の損傷を防ぐことができる」という、極めて精度の高いシミュレーションが可能になるのです。

つまり、「限界耐力計算」は、私たちの「耐震+制震」という思想を、机上の空論ではなく、科学的に証明された、再現性のある技術へと高めるために、不可欠なプロセスなのです。

5.2.2 その「大丈夫」には、根拠がありますか?

「制震ダンパー」の設置を検討する際、リフォーム会社を選ぶ上での、一つの重要な判断基準をお伝えします。

それは、「その会社が、限界耐力計算をはじめとする、適切な構造計算を標準的に行っているか」という点です。

残念ながら、業界には、この最も重要なプロセスを省略し、メーカーの簡易的なマニュアルに沿ってダンパーを設置するだけの業者も存在します。

それでは、バンジージャンプのゴムロープを、風向きや体重を計算せずに、ただ「この辺りだろう」という勘で結びつけているようなものです。それでは、本当の安全性は担保できません。

私たちは、一棟一棟、必ずこの限界耐力計算を行い、その結果を詳細な報告書としてお客様にご提示することをお約束します。

それは、時に分厚いファイルの束になる、専門的で難解な資料かもしれません。

しかし、その一つひとつの数字が、皆様の家の安全性を科学的に裏付ける、何より雄弁な証拠なのです。 私たちがお客様にお伝えする「大丈夫です」という言葉は、単なる気休めや営業トークではありません。

それは、緻密な計算とシミュレーションに裏打ちされた、根拠のある「大丈夫」です。この技術的な裏付けこそが、私たちの仕事に対する誇りであり、お客様から信頼を寄せていただくための、最低限の礼儀だと考えています。

5.3 「安心」を「確信」へ。次の世代に、本当に安全な住まいを。

✔ここでのポイント: 記事全体の締めくくりとして、読者の皆様に最後のメッセージをお届けします。技術的な話を超えて、性能向上リノベーションがもたらす本当の価値とは何か。それは、世代を超えて受け継がれる「確信」と「豊かな暮らし」であることを語り、読者の決断を力強く、そして温かく後押しします。

5.3.1 あなたが手に入れるのは、「確信」という名の財産

この長い旅路の最後に、改めて問いかけさせてください。

あなたが、これからの住まいに求めるものは、一体何でしょうか。

「安心」でしょうか。もちろん、それも大切です。国の基準を満たし、「まあ、大丈夫だろう」と思えること。それは、最低限の「安心」かもしれません。 しかし、私たちがご提供したいのは、そのもう一歩先にあるものです。

それは、「確信」です。 「安心」が、他者や基準によって与えられる、どこか受動的な感覚であるのに対し、「確信」は、自らが学び、理解し、そして最善の選択をした結果、内側から湧き上がってくる、揺るぎない自信です。

「この家は、日本のどこで、どんな地震が来ても、私たち家族を守り抜いてくれる」。そう心から信じられること。

その「確信」こそが、日々の暮らしに本当の平穏をもたらし、何物にも代えがたい、生涯の財産となるのではないでしょうか。

私たちは、このコンテンツを通じて、耐震と制震に関する、私たちの持つ知識と哲学の全てをお伝えしてきました。

それは、皆様に、この「確信」をご自身の力で手に入れていただくためです。溢れる情報に惑わされることなく、ご自身の家族にとって何が最善かを見極める「ものさし」を持っていただくためです。

5.3.2 未来へつなぐ、私たちの約束

私たちは、大正8年の創業以来、この東京の地で、時代の変遷と共に、数多くの木造住宅と、そこに住まうご家族の人生に寄り添ってまいりました。

関東大震災を乗り越え、戦後の復興期を駆け抜け、高度経済成長期を経て、そして数々の地震を経験してきた今、私たちの使命は、これまで以上に明確になっています。

それは、過去から受け継いだ素晴らしい日本の木造建築の文化を、現代の最新技術によって、より強く、より快適で、より安全な形へと進化させ、そして、輝かしい未来へと引き継いでいくことです。

私たちが手掛ける一棟一棟の性能向上リノベーションは、単なる工事ではありません。

それは、一つの家族の歴史と未来を紡ぐ、壮大な物語の一部です。その物語が、この先も、100年、200年と、笑顔と共に続いていくように。

その礎を、揺るぎない技術と、誠実な心で築き上げること。

それが、四代目である私に課せられた責任であり、皆様への揺るぎない約束です。

>>次は『柱の抜けを防ぐ生命線「N値計算」:500棟の経験が明かす、本当に意味のある耐震金物補強の全貌』へ進む

■ 耐震補強を含むフルリフォーム 耐震補強は単独でも実施できますが、フルリフォームと組み合わせることで、壁や天井を解体するタイミングで効率的に補強工事を行えます。結果として、耐震補強単独の場合と比べて工期の短縮とコストの削減が可能です。

→ フルリフォーム全体の費用・進め方はこちら

(➡️「フルリフォーム」とは?費用相場・事例を500棟の実績で完全解説【2026年】 )

耐震で失敗しない為の

『耐震補強リフォーム工事 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの耐震改修知見を網羅!

耐震補強リフォーム工事をする前に必ず読んでください!

耐震補強リフォーム工事完全ガイドは6部構成(診断編6記事・治療編11記事・技術編5記事・計画編4記事・実践難関編5記事・最終決断編4記事・エピローグ1記事)の全32話構成で、耐震補強リフォーム工事に必要な全知識を網羅的に解説します。500棟以上の知見を凝縮した他とは一線を画する深い内容としました。

読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

【耐震補強リフォーム工事完全ガイド】

第1部:【診断編】我が家の“カルテ”を読み解き、真実と向き合う

診断編の役割とコンセプト: 皆さんの漠然とした「家への耐震不安」に寄り添い、その正体を突き止めるための「診断」に特化したパートです。地震の歴史からご自宅の築年数が持つ意味を学び、耐震性の客観的な物差しを知り、そしてプロの診断技術の深淵に触れることで、読者の不安を「解決すべき具体的な課題」へと転換させます。すべての治療は、正確な診断から始まります。

記事(全6本):

➡️ あなたの家が生まれた時代:旧耐震・81-00住宅・2000年基準、それぞれの「常識」と「弱点」

➡️ 我が家の体力測定:耐震性の“三位一体”「評点・偏心率・N値」とは何か

➡️ 耐震診断の全貌:費用・流れ・依頼先は?プロが教える診断結果の正しい読み解き方

➡️ 究極の診断法「スケルトンリフォーム」。なぜ私たちは壁を剥がし、家の“素顔”と向き合うのか

➡️ 壁の中に潜む時限爆弾:見えない木材の腐食とシロアリが、あなたの家の体力を奪っている

第2部:【治療編】築年数別の最適解。“三位一体”を取り戻す構造外科手術

治療編の役割とコンセプト: このガイドの技術的な核心です。第1部で明らかになった家の“カルテ”に基づき、それぞれの時代が抱える固有の病巣に対する、具体的な「治療計画=補強工事」を詳述します。旧耐震の宿命である基礎補強から、81-00住宅のバランス修正、そして現代住宅の損傷防止まで。プロが執刀する「構造外科手術」の全貌を、豊富な経験に基づいて解説します。

記事(全11本):

➡️ 【旧耐震の宿命】なぜ「基礎補強」なくして、評点1.5(強度)は絶対に不可能なのか

➡️ 【旧耐震の治療法】無筋基礎を蘇らせる「基礎補強工事」と、骨格を再構築する「壁量・金物」計画

➡️ 【81-00住宅の落とし穴】「新耐震なのに倒壊」の衝撃。過渡期の家に潜む“バランス”と“結束力”の罠

➡️ 【81-00住宅の治療法】偏りを正し、骨格を繋ぐ。あなたの家を“本物の新耐震”にする補強工事

➡️ 【2000年基準以降の課題】「倒壊はしないが、住めなくなる」という現実

➡️ 【次世代の備え】絶対的な耐震性能の上にこそ。「制震」がもたらす“損傷防止”という価値

➡️ 柱の抜けを防ぐ生命線「N値計算」:500棟の経験が明かす、本当に意味のある耐震金物補強の全貌

第3部:【技術編】「本物の強さ」を構築する、専門医の外科手術

計画編の役割とコンセプト: 家の“健康”を取り戻すための、具体的な「手術(工事)」の全貌を解説する、応用技術の核心部です。耐震・制震・免震といった基本的な考え方の違いから、家の骨格を自在に操り、理想の空間と絶対的な安全を両立させるための、高度な専門技術まで。私たちが持つ「技術の引き出し」のすべてを、ここに開示します。

記事(全5本):

➡️ 「耐震」「制震」「免震」の違いとは?それぞれのメリット・デメリットをプロが徹底比較

➡️ 【最重要】「制震」は耐震の“代わり”ではない。損傷を防ぐための制震ダンパー“正しい使い方”

➡️ リノベーションの壁倍率計画:面材耐力壁「ノボパン」と剛床工法で実現する“三位一体”の耐震補強

➡️ 大空間リビングの夢を叶える「柱抜き・梁補強」。構造とデザインを両立させる匠の技

➡️ リフォームで「耐震等級3」は取得できるのか?その方法と費用、そして本当の価値

第4部:【計画編】見えざる壁を乗り越える。法規と費用を味方につける航海術

計画編の役割とコンセプト: どんなに優れた治療計画も、現実の壁を乗り越えなければ絵に描いた餅です。このパートでは、リフォーム計画を阻む二大障壁である「法規」と「費用」に正面から向き合い、それらを敵ではなく「味方」につけるための、具体的な航海術を授けます。2025年法改正、補助金、コストコントロール。プロの知恵で、計画実現への確かな道筋を照らします。

記事(全4本):

➡️ 【2025年法改正】建築確認申請を“賢く回避”する、性能向上リノベーションの戦略的計画術

➡️ 検査済証なき家、再建築不可物件の再生シナリオ:法的制約の中で命を守るための現実解

➡️ 【費用全貌】モデルケースで見る耐震リフォーム工事のリアルな費用と、賢いコストダウン術

➡️ 【最新版】耐震リフォーム補助金・減税制度フル活用マニュアル

第5部:【実践・難関編】500棟の軌跡。どんな家も、決して諦めない

実践・難関編の役割とコンセプト: このガイドの、増改築.com®の真骨頂。他社が匙を投げるような、極めて困難な状況を、いかにして克服してきたか。その具体的な「臨床報告」を通じて、私たちの圧倒的な技術力と、決して諦めない情熱を証明します。これは、単なる事例紹介ではなく、困難な状況にある読者にとっての、希望の灯火となるパートです。

記事(全5本):

➡️ 【難関事例①:傾き】家が傾いている…その絶望を希望に変える「ジャッキアップ工事」という選択

➡️ 【難関事例②:狭小地】隣家との距離20cm!絶望的な状況を打破する「裏打ち工法」とは

➡️ 【難関事例③:車庫】ビルトインガレージの弱点を克服し、評点1.5以上を達成する構造計画

➡️ 【難関事例④:無基礎】「この家には、基礎がありません」。絶望の宣告から始まった、奇跡の再生工事

➡️ 【最終方程式】「最強の耐震」×「最高の断熱」=家族の健康と資産価値の最大化

第6部:【最終決断編】最高の未来を手に入れるための、最後の選択

最終決断編の役割とコンセプト: 最高の未来を実現するための、最も重要な「パートナー選び」に焦点を当てます。技術論から一歩進み、読者が自らの価値観で、後悔のない、そして最高の決断を下せるよう、その思考を整理し、力強く後押しします。

記事(全4本):

➡️ 耐震リフォーム業者選び、9つの最終チェックリスト:「三位一体」と「制震の役割」を語れるか

➡️ なぜ、大手ハウスメーカーは木造リノベーションが不得意なのか?業界の構造的真実

➡️ セカンドオピニオンのススメ:あなたの家の診断書、私たちにも見せてください

➡️『【最終結論】500棟の経験が導き出した、後悔しない家づくりの“絶対法則”』へ

終章:エピローグ ~100年先も、この家で~

終章の役割とコンセプト: 物語を締めくくり、技術や知識を超えた、私たちの「想い」を伝えます。なぜ、私たちがこの仕事に人生を懸けているのか。その哲学に触れていただくことで、読者との間に、深い共感と、未来へと続く信頼関係を築きます。

記事(全1本):

➡️ 【特別寄稿】耐震とは、文化を未来へ繋ぐこと。四代目として。

断熱リフォームで失敗しない為の『断熱リフォーム 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの断熱改修知見を網羅!

断熱リフォームをする前に必ず読んでください!

何から読めばいいかわからない方は総合案内よりお進みください。

導入編2記事・基礎知識編3記事・部位別実践編4記事・特殊ケース攻略編2記事・計画実行編5記事の全16話構成で、断熱リフォームに必要な全知識をを網羅的に解説します。読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

< この記事の著者情報 >

ハイウィル株式会社 四代目社長

1976年生まれ 東京都出身。

【経歴】

家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。

中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。

この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。 TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。その後、工務店で主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを大工職人として施工、管理者として管理。

2003年に独立し 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる戸建てフルリフォームを150棟、営業、施工管理に従事。

2008年家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。

250棟の木造改修の営業、施工管理に従事。

2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級4」への推進を目指し、 自身の通算500棟を超える木造フルリフォーム・リノベーション経験の集大成として、性能向上に特化した日本初の木造フルリオーム&リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン。

このページを読んだ方は下記のコンテンツも読んでいます。

フルリフォーム(全面リフォーム)で最も大切なのは「断熱」と「耐震」です。性能向上を第一に考え、末永く安心して住める快適な住まいを目指しましょう。

戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。

一戸建て家のリフォームに関することを

お気軽にお問合せください

よくあるご質問

- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・

- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・

- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。

あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。

営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。

※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。

※2026年の大型補助金が確定したことで現在大変込み合っております。

耐震性能と断熱性能を向上させるフルリフォームには6か月~7か月の工期がかかります。

補助金獲得には年内に報告を挙げる必要があることから、お早目にご相談をお願いいたします。(5月着工までが目安)

ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。

(3月までの着工枠が埋まりました)・・・2026/02/01更新

※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。

図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。

営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)