戸建フルリフォームなら「増改築.com®」TOP >耐震補強リフォーム工事 完全ガイド>あなたの家が生まれた時代:旧耐震・81-00住宅・2000年基準、それぞれの「常識」と「弱点」

更新日:2025/07/28

あなたの家が生まれた時代:旧耐震・81-00住宅・2000年基準、それぞれの「常識」と「弱点」

【耐震ガイド2/32】あなたの家の築年数は?旧耐震・81-00住宅・2000年基準の弱点

✔ここでの概要: この導入部は、私たちの壮大な物語の始まりです。読者を、自らの家のルーツを探る旅へと誘います。「築年数」という客観的なデータを、単なる数字ではなく、その家が生まれ持った「個性」や「体質」を知るための、貴重な“戸籍謄本”として位置づけ、本編への知的好奇心を喚起します。

はじめに:500人の患者を診てきた専門医が、まず“カルテ”の生年月日を確認する理由

もし、あなたがご自身の体のことで、経験豊富な専門医に相談に行ったとしたら、医師はまず何をするでしょうか。

おそらく、あなたの年齢や過去の病歴、生活習慣といった、基本的な情報を丁寧に問診するはずです。なぜなら、それらの情報、いわばあなたの体の“カルテ”にこそ、現在の症状の原因を解き明かし、最適な治療法を見つけ出すための、極めて重要な手がかりが隠されているからです。

実は、家のリノベーションも、これと全く同じです。これまで500棟を超える木造住宅という“患者”を診てきた専門医として、私たちが最初に行うこと。それは、その家の「生年月日」、すなわち「築年数」を正確に把握することです。なぜなら、家の耐震性とは、その家が建てられた「時代」の設計思想や建築技術、そして法律の基準といった“常識”を、色濃く映し出す鏡のようなものだからです。あなたの家の築年数という客観的な事実は、その家が生まれ持った「個性」や「体質」、そしてどのような「持病」を抱えている可能性が高いのかを、私たちプロに雄弁に語りかけてくれます。耐震診断において築年数は、すべての診断と治療の出発点となる、最も重要な情報なのです。

家の耐震性は、その家が生まれた「時代」の思想を映し出す鏡である

日本の木造住宅の歴史は、地震との闘いの歴史でもあります。そして、その耐震技術は、残念ながら、多くの尊い犠牲の上に、少しずつ進化を遂げてきました。建築基準法における耐震基準は、決して机上の空論で生まれたものではなく、大地震がもたらした甚大な被害の教訓を、二度と繰り返さないという先人たちの強い意志の結晶なのです。

私たちが、家の耐震性を調べる際に、まず築年数に注目するのは、この歴史的背景があるからです。

あなたの家が建てられた時代が分かれば、その家がどのような耐震思想に基づいて設計され、どのような技術で建てられたのか、そして、現代の私たちの視点から見て、どのような弱点を抱えている可能性が高いのかを、高い精度で推測することができます。

例えば、家というものを、世代の異なる3人の人間として想像してみてください。

戦前の厳しい時代を知り、多くの経験を重ねてきたものの、現代の医療の恩恵はあまり受けてこなかった90代のおじいさん。

高度経済成長期に生まれ、体力には自信があるものの、最新の健康知識には少し疎い60代のお父さん。

そして、生まれた時から最高の栄養と医療環境で育ってきた、健康そのものの20代の若者。

この3人の健康状態が全く異なるように、家の耐震性もまた、その生まれた時代によって、根本的に異なるのです。

「旧耐震」「81-00住宅」「2000年基準」…あなたの家は、どの時代の子供ですか?

それでは、あなたの家の“戸籍謄本”を、一緒に紐解いていきましょう。

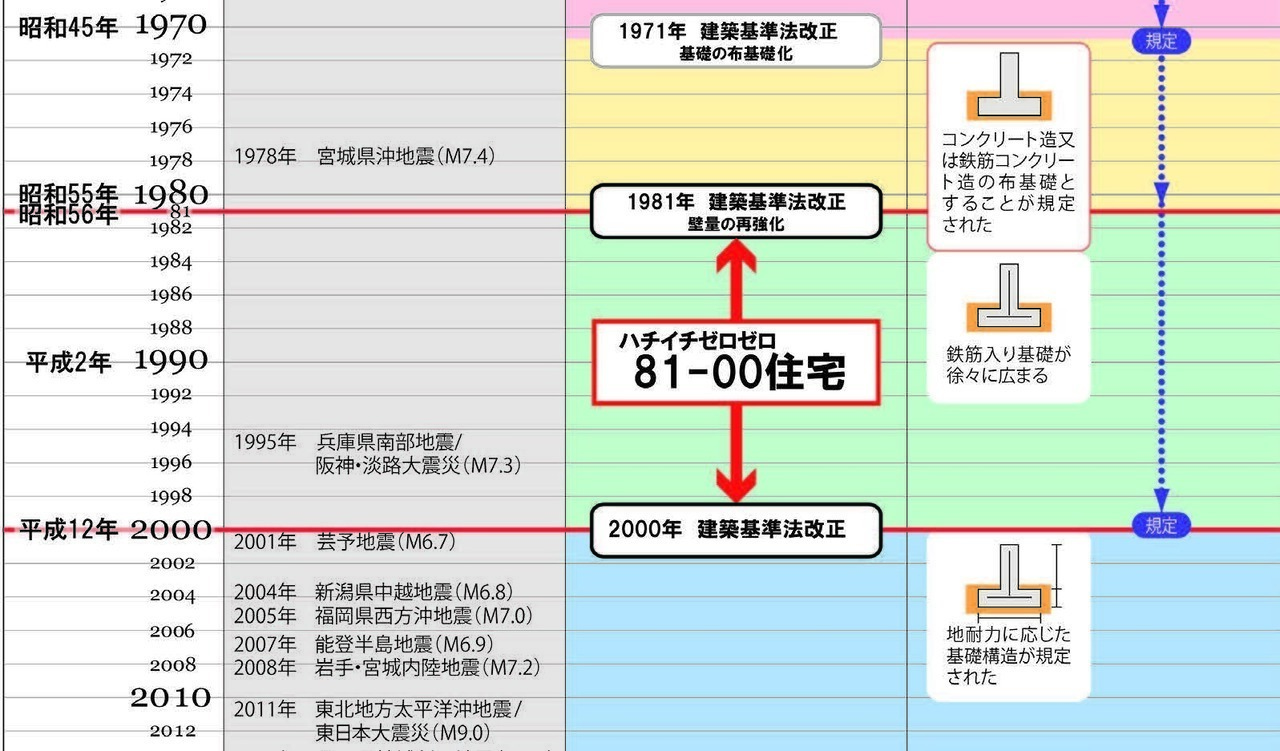

日本の木造住宅の耐震性の歴史において、特に重要な節目となったのが、1981年と2000年の二度の大きな建築基準法改正です。この二つの年を境に、私たちは家を、大きく3つの世代に分類することができます。

-

① 1981年(昭和56年)以前に生まれた家:【旧耐震】の時代 1981年5月31日以前に建築確認を受けた建物です。日本の住宅ストックの中でも、最も耐震性能に大きな課題を抱えている世代と言えます。

-

② 1981年~2000年に生まれた家:【81-00(ハチイチゼロゼロ)住宅】の時代 1981年の「新耐震基準」導入後から、2000年のさらなる基準強化までの、いわば“過渡期”に建てられた住宅です。「新耐震だから安心」と思われがちですが、実は多くの“落とし穴”が潜んでいます。

-

③ 2000年以降に生まれた家:【2000年基準】の時代 阪神・淡路大震災の教訓から、耐震金物の使用などが事実上義務化された、現行の基準で建てられた住宅です。安全性は格段に向上しましたが、それでもなお、完璧ではありません。

さあ、あなたの家は、どの時代の子供でしょうか。まずはご自宅の建築年をご確認いただき、ご自身の家の世代を特定してみてください。それが、旧耐震なのか、81-00住宅なのか。あるいは、比較的新しい2000年基準の家なのか。この後の章では、それぞれの世代が持つ「常識」と「弱点」について、詳しく解説していきます。築年数から耐震性を読み解く旅は、ここからが本番です。

この章を読み終える頃、あなたはご自身の家の“声”を聞く、第一歩を踏み出しているはずです

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。この導入部でお伝えしたかったのは、ただ一つ。

「あなたの家の耐震性を知るための、最も確かな手がかりは、その家の“築年数”にある」ということです。

この後の章では、それぞれの時代について、500棟以上の家々の“素顔”と向き合ってきた私たちだからこそ語れる、具体的な弱点と、プロがどこに注目して診断を行うのか、その着眼点を、惜しみなくお話ししていきます。

この章を読み終える頃、あなたはきっと、これまでただの数字でしかなかった「築年数」というものが、あなたの家の個性や体質を物語る、愛おしい“生年月日”のように感じられるようになっているはずです。そして、これまで聞こえなかった、あなたの家の小さな“声”に、耳を澄ませるための、最初の一歩を踏み出していることでしょう。

章の概要:「旧耐震基準」の時代に建てられた家が、なぜ最も高いリスクを抱えているのか、その歴史的背景と具体的な構造的欠陥を徹底的に解説します。

1.1 耐震という概念が、まだ“常識”ではなかった時代

✔ここでのポイント:

日本の耐震基準は、大地震の悲劇を繰り返さないために、少しずつ進化してきました。

特に1981年以前の「旧耐震」時代は、現代の耐震思想とは全く異なる前提で家が建てられていました。このセクションでは、その歴史的背景を紐解き、なぜこの時代の築年数の家が、特別な注意を払って耐震性を調べる必要があるのか、その根源的な理由を解説します。

「地震が来たら、ある程度は仕方がない」。

にわかには信じがたいかもしれませんが、ほんの50年ほど前まで、日本の家づくりにおいて、これは決して特別な考え方ではありませんでした。

高度経済成長の熱気の中、多くの人々がマイホームという夢を追い求め、住宅の「量」が何よりも優先された時代。

もちろん、当時の大工たちも、持てる技術の限りを尽くし、懸命に家を建てていました。しかし、巨大地震の複雑な揺れが木造住宅にどのような力を及ぼすのか、その科学的な検証はまだ黎明期にあり、「耐震」という概念そのものが、現代の私たちとは全く異なる次元にあったのです。

500棟以上の古い木造住宅の骨格と向き合ってきた私たちが、まずお伝えしなければならないのは、この旧耐震時代の家々が抱える問題は、単なる経年劣化ではなく、その生まれ持った「時代性」そのものに起因する、という厳然たる事実です。

1.1.1 「地震が来たら、ある程度は仕方ない」。それが当たり前だった頃の家づくり

今でこそ、地震への備えとして戸建て住宅の安全性を高めることは常識ですが、1981年の建築基準法大改正以前は、その「常識」が大きく異なりました。

もちろん、法律が全く存在しなかったわけではありません。

1950年に制定された建築基準法には、すでに地震力に対する規定は存在しました。

しかし、その内容は、あくまで経験則に基づいたものであり、巨大地震の破壊的なエネルギーの前では、あまりに無力でした。

その後の歴史を紐解くと、1959年には壁量規定の見直し、そして1971年には木造住宅の基礎をコンクリートの布基礎とすることが定められるなど、少しずつ改良が加えられていきます。

しかし、これらの改正は、現代の私たちの目から見れば、まだ対症療法的な域を出るものではありませんでした。

1959年の改正では、地震に抵抗する「耐力壁」の量を増やすことは規定されましたが、その「配置バランス」については何ら言及されていませんでした。1971年の改正で基礎が規定されたといっても、その中に強度を担う鉄筋を入れることまでは義務付けられていなかったのです。

すべてが手探りだった時代。大工の勘と経験、そして地域の言い伝えのようなものが、家の強さを支える拠り所でした。

しかし、その牧歌的な家づくりの思想を根底から覆す、悲劇的な出来事が起こります。1978年、宮城県沖地震です。

1.1.2 宮城県沖地震(1978年)の衝撃が、日本の家づくりを根底から揺るがした

震度5の揺れが、仙台市を中心に広範囲を襲ったこの地震は、特にブロック塀の倒壊などで多くの犠牲者を出し、社会に大きな衝撃を与えました。

そして、建築の専門家たちが注目したのは、木造住宅の被害の深刻さでした。柱が土台から引き抜け、一階部分が押し潰されるように倒壊する「パンケーキクラッシュ」と呼ばれる現象が、数多く見られたのです。

この悲劇的な教訓から、国は建築基準法の抜本的な見直しに着手します。

そして、3年後の1981年、ついに「新耐震基準」が誕生するのです。この大改正こそが、日本の木造住宅の歴史を、「旧耐震」と「新耐震」に分ける、巨大な分水嶺となりました。

つまり、あなたのお住まいが1981年以前に建てられた旧耐震の家であるならば、それは、この宮城県沖地震の厳しい教訓が、まだ反映されていない時代の思想で建てられている、ということを意味します。

この事実を知ることこそ、あなたの家が抱える耐震への不安と向き合い、耐震補強リフォーム工事の必要性を正しく認識するための、すべての始まりです。そして、これが多くの方にとって、耐震リフォームのきっかけとなっているのです。

1.2 旧耐震住宅が抱える、3つの致命的弱点

✔ここでのポイント:

旧耐震基準の住宅が抱える具体的な構造上の欠陥を、「基礎」「壁」「接合部」という3つの致命的な弱点に分類して徹底解説します。旧耐震と81-00住宅以降の家との間にある、決定的な違いを理解することで、なぜこの時代の築年数の家が特別な耐震性への配慮を必要とするのか、その技術的な根拠を深く学んでいただきます。

先のセクションで、旧耐震基準の時代背景についてお話ししました。

では、具体的に、この時代に建てられた家は、どのような構造的な弱点を抱えているのでしょうか。

500棟以上のスケルトンリフォームの現場で、私たちが繰り返し目の当たりにしてきた、旧耐震住宅に共通する「3つの致命的弱点」。

それは、人間で言えば、「脆弱な足腰」「偏った筋肉」、そして「弱い関節」です。

この三つの弱点が複合的に絡み合うことで、旧耐震住宅は、現代の巨大地震に対して、極めて無防備な状態に置かれているのです。

1.2.1 弱点①【基礎】:そもそも「骨」がない。鉄筋の入っていない「無筋コンクリート基礎」という現実

耐震補強リフォーム工事を計画する上で、私たちが常に最優先で、そして最も厳しい目でチェックするのが「基礎」の状態です。なぜなら、基礎は家全体の重さを支え、地震の力を地面に逃がす、まさに家の「足腰」だからです。そして、旧耐震基準の住宅が抱える最大の弱点が、この基礎にあります。

この時代の建物の多くは、コンクリートの中に強度を担う鉄筋が入っていない「無筋コンクリート基礎」で造られています。コンクリートは、上からの圧縮力には強い一方で、地震時に発生する横方向からの引っ張りやねじれの力に対しては、驚くほど脆いという弱点を持っています。

鉄筋は、その弱点を補うための、いわばコンクリートの「骨」です。その骨が入っていない基礎は、大地震の揺れによって簡単にひび割れ、破断し、家全体を支える土台としての役割を放棄してしまいます。

さらに古い、1971年以前の建物になると、コンクリートですらなく、石を積んだだけの「玉石基礎」や、ブロックを積んだだけの「ブロック基礎」にも遭遇します。これらはもはや、現代の地震力を想定した構造とは言えません。耐震診断で築年数の古い家を診る時、私たちがまず床下に潜り、基礎の状態を執拗なまでに確認するのは、この足腰の弱さが、家の生死を分ける、最も根本的な問題であることを知っているからです。この旧耐震住宅の基礎の問題は、家の耐震性を調べる上で、絶対に避けては通れない、最重要項目なのです。

1.2.2 弱点②【壁】:量が絶対的に不足し、バランスも考慮されていない「耐力壁」

強固な基礎という土台の上に、次に必要となるのが、地震の横揺れに抵抗するための「耐力壁」です。これは、筋交いを入れたり、構造用合板を張ったりすることで、水平方向の力に抵抗する能力を持たせた壁のことで、人間で言えば「筋肉」にあたります。

旧耐震基準の時代にも、もちろん壁量に関する規定は存在しました。

しかし、その量は、現行基準と比較すると、圧倒的に不足しています。500棟以上の現場を見てきた実感として、旧耐震住宅の壁の量は、現行基準の半分以下であることも珍しくありません。

しかし、問題は単なる「量」だけではありません。それ以上に深刻なのが、その「配置バランス」が、全く考慮されていないことです。当時の間取りは、南側に縁側や大きな窓を設け、北側に壁の多い水まわりを固める、といった設計が主流でした。その結果、家の強さが北側に極端に偏ってしまい、地震時には、家全体が大きくねじれて倒壊する、というリスクを構造的に内包してしまっているのです。

どれだけ立派な筋肉を持っていても、その付き方が極端にアンバランスであれば、体をうまく支えることはできません。古い家の耐震性とは、このように、量とバランスの両面から評価されなければならないのです。

1.2.3 弱点③【接合部】:釘とかすがいで留められているだけ。「結束力」という概念の欠如

そして、旧耐震住宅が抱える、三つ目の、そして最も致命的な弱点。

それが、家の骨格を結びつける「接合部」の脆弱さです。これは、人間で言えば、骨と骨を繋ぐ「関節」や「靭帯」にあたります。

地震時には、柱に、土台から引き抜かれようとする強烈な力がかかります。現代の家づくりでは、この力に抵抗するために、「ホールダウン金物」をはじめとする、様々な耐震金物で、柱と土台、柱と梁を強固に連結します。

しかし、旧耐震の時代には、この「結束力」という概念そのものが、設計にほとんど反映されていませんでした。柱と土台の接合は、木材に溝を掘って組み合わせる「ほぞ差し」と、数本の釘で留められているだけ。梁との接合も、「かすがい」というコの字型の大きな釘が数本打たれている程度です。

これでは、大地震の強烈な引き抜き力に、到底耐えることはできません。壁がその性能を発揮する前に、柱が土台からすっぽりと抜け落ちてしまう「ホゾ抜け」。

阪神・淡路大震災で、多くの尊い命を奪ったこの現象は、旧耐震住宅が構造的に抱える、避けられない宿命とも言えるのです。この「結束力」の欠如こそが、旧耐震住宅と、81-00住宅以降の家を分ける、決定的な違いの一つなのです。

1.3 あなたの家の危険度を知る、プロの着眼点

✔ここでのポイント:

旧耐震住宅の危険性を総括し、なぜこの時代の家には、他の年代とは根本的に異なる、包括的な治療(フルリノベーション)が必要なのかを結論付けます。旧耐震とは、単に古いだけでなく、現代の地震に対する「免疫」を持たない状態であるという、プロとしての最終的な見解を提示します。

ここまで、旧耐震基準の時代に建てられた住宅が抱える、歴史的背景と、三つの致命的な弱点について解説してきました。

脆弱な基礎、不足し偏った壁、そして無力な接合部。これらすべてが複合的に絡み合うことで、旧耐震住宅は、現代の巨大地震に対して、極めて高いリスクを抱えている、という現実をご理解いただけたことと存じます。

では、私たちプロフェッショナルは、こうした家の危険度を、最終的にどのように判断し、どのような治療方針を考えるのでしょうか。

1.3.1 旧耐震の家は、なぜ81-00住宅以降の家と、根本的に治療法が異なるのか

81-00住宅や、2000年基準以降の住宅の耐震補強は、例えるなら、健康な成人が、より高いパフォーマンスを目指して行う「筋力トレーニング」や「体幹トレーニング」に近いかもしれません。基本的な骨格や体力はあるため、弱点を的確に補強することで、その性能を飛躍的に向上させることができます。

しかし、旧耐震住宅の治療は、全く次元が異なります。

それは、生まれつき免疫機能に問題を抱えた患者に対して行う、骨髄移植にも似た、抜本的な「体質改善」です。

脆弱な無筋基礎は、強固な鉄筋コンクリート基礎へと生まれ変わらせる必要があります。

絶対的に不足している壁は、家全体のバランスを考慮しながら、適切な場所に、適切な量、新たに追加しなければなりません。

そして、家の骨格のすべての関節を、最新の耐震金物で緊結し、強靭な結束力を与える必要があります。

もはや、どこか一部分だけを手直しするような、対症療法的なアプローチでは、全く意味をなさないのです。

家全体を一度スケルトン(骨格)の状態に戻し、基礎から骨格、関節のすべてにメスを入れる、包括的な外科手術。それを行って初めて、旧耐震住宅は、現代に求められる安全性を手に入れることができる。これが、500棟以上の古い家の耐震性と向き合ってきた、私たちの揺るぎない結論です。

1.3.2 結論:「旧耐震」とは、現代の地震に対する“免疫”を持たない状態である

結論として、1981年以前に建てられた「旧耐震基準」の住宅とは、単に古い、あるいは少し弱い、というレベルの話ではありません。それは、現代の、そして未来の巨大地震という未知のウイルスに対して、全く「免疫」を持たない状態である、と認識すべきです。

これまで大きな地震を経験し、幸運にも倒壊を免れてきたとしても、その体は確実にダメージを蓄積しています。そして、次に襲ってくる地震が、その家の許容量を超える、致命的な一撃となる可能性は、決してゼロではありません。

あなたの家が抱える耐震への不安の根源は、ここにあります。そして、この事実を直視することこそが、ご家族の未来を守るための、最も重要で、最も誠実な第一歩です。耐震補強リフォーム工事の必要性は、もはや議論の余地のない、絶対的な命題なのです。

次の章では、多くの方が「安心」と信じている、1981年から2000年にかけての「81-00住宅」に潜む、見えざる“落とし穴”について、さらに深く掘り下げていきます。

章の概要:

最も多くの人が「安心」と誤解しがちな、1981年から2000年に建てられた通称「81-00住宅」に焦点を当て、その“隠れた弱点”を専門家の視点から暴き出します。「新耐震なのに、なぜ倒壊したのか?」という阪神・淡路大震災や熊本地震の教訓を元に、この時代の家の耐震性を調べることの重要性を、500棟以上の経験から得た具体的な知見と共に深く解説します。

2.1 「壁の量」だけが増えた、不完全な進化

✔ここでのポイント:

1981年に誕生した「新耐震基準」は、壁の量を増やし、日本の住宅の耐震性を大きく前進させました。しかし、それはまだ「不完全な進化」でした。このセクションでは、その新耐震基準が何を守るためのものであったのか、そして、その基準だけでは防ぎきれなかった「ホゾ抜け」という致命的な弱点が、なぜ阪神・淡路大震災で露呈してしまったのか、その歴史的背景と技術的な意味を解き明かします。

「我が家は、昭和56年以降に建てられた新耐震基準の家です」。

その言葉には、一つの時代の大きな進歩と、そこに住まう人々の安心への切なる願いが込められています。1978年の宮城県沖地震の悲劇的な教訓から生まれた1981年の建築基準法大改正は、それまでの「震度5強程度の揺れで倒壊しない」という目標を大きく引き上げ、「震度6強から7の地震でも倒壊・崩壊しない」ことを目指す、まさに画期的なものでした。

この改正により、木造住宅に求められる耐力壁の量は大幅に増え、日本の住宅の安全性は、確かに新たなステージへと上がったのです。しかし、500棟以上の旧耐震、そして81-00住宅の骨格と向き合ってきた私たちプロフェッショナルの目から見れば、この時代の進化は、まだ「不完全」なものでした。それは、筋肉量だけを増やしたものの、その力を支える関節や靭帯の強化が追いついていない、アンバランスな状態だったのです。

2.1.1 1981年「新耐震基準」の誕生。それは、何を守るための基準だったのか

1981年の「新耐震基準」の最大の功績は、木造住宅が地震の横揺れに抵抗するために必要な「壁の量(必要壁量)」を、それ以前とは比較にならないほど、大幅に増やしたことにあります。

これにより、建物全体としての「強度」は、確かに向上しました。事実、その後の地震においても、新耐震基準で建てられた住宅の被害は、旧耐震基準のものと比べて明らかに少ないというデータも出ています。この基準が、多くの人々の命を守る上で、大きな役割を果たしてきたことは間違いありません。

しかし、ここで私たちが忘れてはならないのは、この基準が守ろうとしたものの、本質的な優先順位です。それは、あくまで「人命の保護」、つまり、「建物に損傷は残るかもしれないが、少なくとも一瞬で押し潰されるような倒壊は防ぎ、中にいる人が避難する時間を確保する」という点にありました。「地震の後も、安心して住み続けられる」ことや、「家の資産価値を維持する」ことまでは、当時の基準では、まだ十分に射程に入っていなかったのです。

この「最低限の安全」を目指した基準は、皮肉なことに、新たな弱点を生み出すことになります。壁の量が大幅に増え、家が頑強になったことで、地震時には、これまで想定されていなかった、ある強烈な力が、家の接合部に襲いかかることになったのです。その力の正体が、1995年の阪神・淡路大震災で、多くの木造住宅の息の根を止めることになります。

2.1.2 阪神・淡路大震災(1995年)が暴いた、「壁の量」だけでは防げない「ホゾ抜け」の恐怖

1995年1月17日、早朝。神戸の街を襲った、最大震度7の激しい揺れは、6,434人もの尊い命を奪いました。

被害の多くは、旧耐震基準の古い木造住宅に集中しましたが、専門家たちが衝撃を受けたのは、「新耐震基準で建てられたはずの家」ですら、数多くが倒壊・大破していたという事実でした。

なぜか。その最大の原因の一つが、「ホゾ抜け」と呼ばれる、柱が土台や梁から引き抜かれてしまう現象でした。壁が強固になったことで、地震の揺れを受けると、建物全体が、まるで一つの硬い箱のように、大きく揺さぶられます。その際、壁の両端にある柱には、地面から引き抜かれようとする、凄まじい「引き抜き力」が発生します。

しかし、当時の「81-00住宅」の多くは、この強烈な引き抜き力に対する備えが、全くと言っていいほど、なされていませんでした。柱と土台の接合は、木材同士を組み合わせた「ほぞ差し」と、数本の釘で留められているだけ。壁がその性能を発揮し、地震の力に抵抗しようとするまさにその瞬間に、その力を支えるべき柱が足元からすっぽ抜けてしまえば、家はひとたまりもありません。

この阪神・淡路大震災の悲劇的な教訓は、「家の強さは、壁の量だけでは決まらない。

その力を確実に地面に伝えるための、強靭な結束力(接合部)がなければ、全く意味をなさない」という、極めて重要な真実を、私たちに突きつけたのです。

築年数ごとの耐震性を調べるとき、この「結束力」という視点こそが、プロの着眼点なのです。

2.1.3 なぜ、木造3階建てだけが、当時から金物で補強されていたのか?

ここで、一つの興味深い事実をご紹介します。阪神・淡路大震災において、同じ「81-00住宅」の時代に建てられた家でも、木造3階建ての住宅の被害は、2階建てに比べて、比較的軽微であった、というデータがあります。その理由は何だったのでしょうか。

答えは、「構造計算」の有無にあります。

当時の法律では、一般的な木造2階建て住宅(4号建築物)は、構造計算が義務付けられておらず、簡易的な仕様規定(壁量計算など)を満たせば良いとされていました。一方で、木造3階建て住宅は、その重さや複雑さから、一棟一棟、専門家による厳密な「構造計算(許容応力度計算)」が義務付けられていました。

そして、この構造計算を行うと、地震時に柱にどれくらいの引き抜き力がかかるかが、具体的な数値として算出されます。その数値に基づいて、引き抜きに耐えうる「ホールダウン金物」などの耐震金物を設置することが、当時の3階建て住宅では、すでに常識となっていたのです。

つまり、同じ時代に建てられていても、構造計算という「科学の眼」を通すか否かで、家の安全性は、全く異なるレベルにあったのです。この事実は、耐震補強リフォーム工事を行う上で、いかに客観的な構造計算が重要であるか、そして、その計算に基づいて適切な補強計画を立てることの必要性を、私たちに雄弁に物語っています。

2.2 81-00住宅が抱える、2つの構造的アンバランス

✔ここでのポイント:

81-00住宅が抱える具体的な弱点を、「バランス(偏心)」と「結束力(金物不足)」という二つの構造的なアンバランスに集約して解説します。リノベーション雑誌で見るような、当時の流行の間取りが、なぜ耐震性を損なう原因となったのか。そのメカニズムを理解していただきます。

1981年から2000年にかけての約20年間。それは、日本の住宅が、より明るく、より開放的な空間を求めて、間取りの自由度を大きく広げた時代でもありました。

しかし、その快適性の追求が、皮肉にも、家の耐震性という観点からは、二つの大きな「構造的アンバランス」を生み出してしまったのです。それは、人間で言えば、「極端に偏った筋肉の付き方(バランスの悪さ)」と、「強靭な筋肉を支えきれない、脆弱な関節(結束力の弱さ)」です。耐震診断でこの築年数の家を診るとき、私たちは、この二つのアンバランスの痕跡を、間取り図の至る所に見出すことになります。

2.2.1 弱点①【バランス】:南に大きな窓、北に壁。流行の間取りが招いた「偏心」という名のねじれの力

「南向きの、日当たりが良い広々としたリビングダイニング」。

それは、今も昔も、多くの人が憧れる、理想の住まいの姿です。そして、81-00住宅の時代、その理想を追求するために、南面に大きな掃き出し窓を連続して配置し、壁を極力少なくする間取りが、大流行しました。その一方で、採光をあまり必要としない、浴室やトイレ、収納といった機能は、家の北側にまとめられることが多かったのです。

この、一見すると合理的で快適な間取り。これが、家の耐震性にとって、いかに危険な状態であったか。地震の揺れは、家全体を水平に揺さぶります。その揺れに抵抗するのが、筋交いなどで強化された「耐力壁」です。

しかし、この耐力壁が、家の北側にばかり集中し、南側にはほとんど存在しない、という状態であったなら、どうなるでしょうか。

地震が来た時、家は、強い壁のある北側を軸にして、壁が少なく弱い南側が、鞭のように大きく振り回されてしまいます。家全体が、強烈な「ねじれ」の力に晒されるのです。この、家の「重さの中心(重心)」と「強さの中心(剛心)」のずれのことを、私たち専門家は「偏心(へんしん)」と呼びます。そして、この偏心の度合いを示す「偏心率」という数値が、この時代の住宅の耐震性を評価する上で、極めて重要な指標となります。

どれだけ壁の「量」が新耐震基準を満たしていても、この「バランス」が悪ければ、家は地震のエネルギーをうまく受け流すことができず、特定の場所に力が集中して、そこから破壊が始まってしまいます。家の耐震性を調べるとき、私たちは、まず間取り図を見て、この「偏心」のリスクがどこに潜んでいるかを、注意深く読み解いていくのです。

2.2.2 弱点②【結束力】:壁は強くなったのに、柱の足元は釘だけ。致命的に不足している「耐震金物」

そして、81-00住宅が抱える、もう一つの、そしてより深刻なアンバランス。それが、「強くなった壁と、旧態依然とした接合部との、致命的なギャップ」です。

前述の通り、1981年の新耐震基準で、壁の量は大幅に増えました。壁の強度は、確かに向上したのです。しかし、その強くなった壁が、地震の力を受け止めた時、その力は、壁の両端にある柱に、凄まじい「引き抜き力」として伝わります。

ところが、この時代の多くの住宅では、その強烈な引き抜き力に対する備えが、全くと言っていいほど、なされていませんでした。柱と土台の接合部は、旧耐震時代と何ら変わらない、ほぞ差しと数本の釘で留められているだけ。あるいは、申し訳程度のかど金物が付いている程度です。

これは、例えるなら、最新の高性能エンジンを、何十年も前の古い車体に無理やり載せているようなものです。アクセルを踏み込んだ瞬間、エンジンの強大なパワーに車体が耐えきれず、空中分解してしまう。それと同じ悲劇が、阪神・淡路大震災で、数多くの「81-00住宅」を襲いました。

この、「壁の強さ」と「接合部の弱さ」という、致命的なアンバランスこそが、この時代に建てられた旧耐震と並ぶ、81-00住宅の、最大の弱点なのです。この「結束力」の欠如を補うための、適切な耐震金物の設置なくして、この時代の家の本当の安全性は、決して確保できないのです。

2.3 あなたの家の“落とし穴”を見つける、プロの着眼点

✔ここでのポイント:

81-00住宅の耐震性を診断する際、私たちプロがどこに注目し、何を考えているのか、その思考のプロセスを公開します。「間取り図から危険なバランスを読み解く視点」や、「直下率」という一般には知られていない重要な指標を解説することで、専門家としての圧倒的な知見と診断能力の高さを示します。

ここまで、81-00住宅が抱える二つの構造的なアンバランスについて解説してきました。では、私たち専門家は、耐震診断において、これらの“落とし穴”を、具体的にどのように見つけ出していくのでしょうか。ここでは、そのプロの着眼点、いわば思考のプロセスを、少しだけお見せしたいと思います。これにより、家の耐震性を調べるという行為が、単なる現状確認ではなく、未来のリスクを予見し、防ぐための、極めて知的な作業であることを、ご理解いただけるはずです。

2.3.1 耐震診断で81-00住宅を診る時、私たちが間取り図と壁の配置を睨みつける理由

お客様から81-00住宅の耐震診断のご依頼をいただいた際、私たちがまず最初に行うこと。それは、お客様からお預かりした間取り図を、まるで難解な暗号を解読するかのように、長時間、あらゆる角度から睨みつけることです。なぜなら、その一枚の紙の上に、その家が抱える「バランス」の弱点が、ほぼすべて描き出されているからです。

私たちは、まず、1階と2階の間取り図を重ね合わせ、家の四隅を基準に、耐力壁がどこに、どれくらいの量、配置されているかを、色鉛筆などを使って、丁寧にマーキングしていきます。すると、多くの場合、この時代の住宅の構造的な癖が、面白いように浮かび上がってきます。

南側は、大きな窓が並び、壁を示す色がほとんどない、真っ白なエリア。一方で、北側は、浴室やトイレ、階段などが集中し、壁を示す色が密集した、真っ黒なエリア。この色の偏りこそが、「偏心」の可視化です。

私たちは、この図を見ながら、「この家は、地震が来た時、おそらく南東の角を起点にして、時計回りにねじれるように揺れるだろうな」「だとすれば、特にこの部分の柱の引き抜き力が、危険なレベルに達する可能性がある」といった、地震時の挙動を、構造計算をする前に頭の中でシミュレーションしていくのです。

この、間取り図から構造的な弱点を読み解く能力は、数多くの古い家の耐震性と向き合い、その崩壊のメカニズムを研究し続けてきた、経験豊富な専門家だけが持つ、特殊なスキルと言えるかもしれません。

2.3.2 「直下率」という、この時代の設計で見過ごされがちな重要指標とは

そして、間取り図を読み解く上で、私たちが「偏心率」と同じくらい、あるいはそれ以上に重要視している、もう一つの指標があります。それが、「直下率(ちょっかりつ)」です。

これは、一般の方には、あまり馴染みのない言葉かもしれません。直下率とは、「2階の耐力壁や柱の真下に、1階の耐力壁や柱が、どれくらいの割合で存在しているか」を示す指標です。地震の力は、屋根から壁、そして基礎へと、上から下へスムーズに流れていくことで、建物全体で受け止められます。しかし、もし、2階の壁の真下に、1階の壁がなく、そこが広々としたリビング空間になっていたとしたら、どうなるでしょうか。2階が受け止めた巨大な地震のエネルギーは、行き場を失い、1階の特定の柱や梁に、破壊的な力として集中してしまうのです。

この直下率という概念は、2000年基準以降の設計では、当然のように考慮されます。しかし、「81-00住宅」の時代には、まだその重要性が十分に認識されておらず、デザインや間取りの自由度が優先されるあまり、この直下率が著しく低い、危険な設計の家が、数多く建てられてしまいました。

私たちは、1階と2階の図面を重ね合わせ、この「力の流れ」が、どこかで断絶していないか、無理な力がかかっている場所はないかを、一本一本の線の繋がりから、丁寧に読み解いていきます。この地道な作業こそが、2000年基準の弱点にも通じる、設計上の見えない欠陥を発見するための、不可欠なプロセスなのです。

2.3.3 結論:「81-00住宅」とは、力が有り余っているのに、体幹と靭帯が弱い“アンバランスなアスリート”である

ここまで、81-00住宅の弱点とその診断法についてお話ししてきました。結論として、この時代に建てられた家を、私たちは「力が有り余っているのに、体幹と靭帯が弱い“アンバランスなアスリート”」と捉えています。

壁の量という「筋力」は、旧耐震時代に比べて、格段に増えました。しかし、その筋肉を支えるべき「体幹(バランス)」が弱く、関節を固める「靭帯(結束力)」も、まだ十分に鍛えられていない。それが、この時代の家の、紛れもない肖像です。

だからこそ、このアスリートに必要な治療は、闇雲に筋肉を増やすことではありません。まずは、偏った筋肉のバランスを整え(耐力壁の再配置)、そして、何よりも重要な関節部分を、強靭なサポーター(耐震金物)で固めてあげること。その的確な治療を施して初めて、このアスリートは、その有り余る力を100%発揮し、どんな強敵(巨大地震)とも渡り合える、本物の強さを手に入れることができるのです。

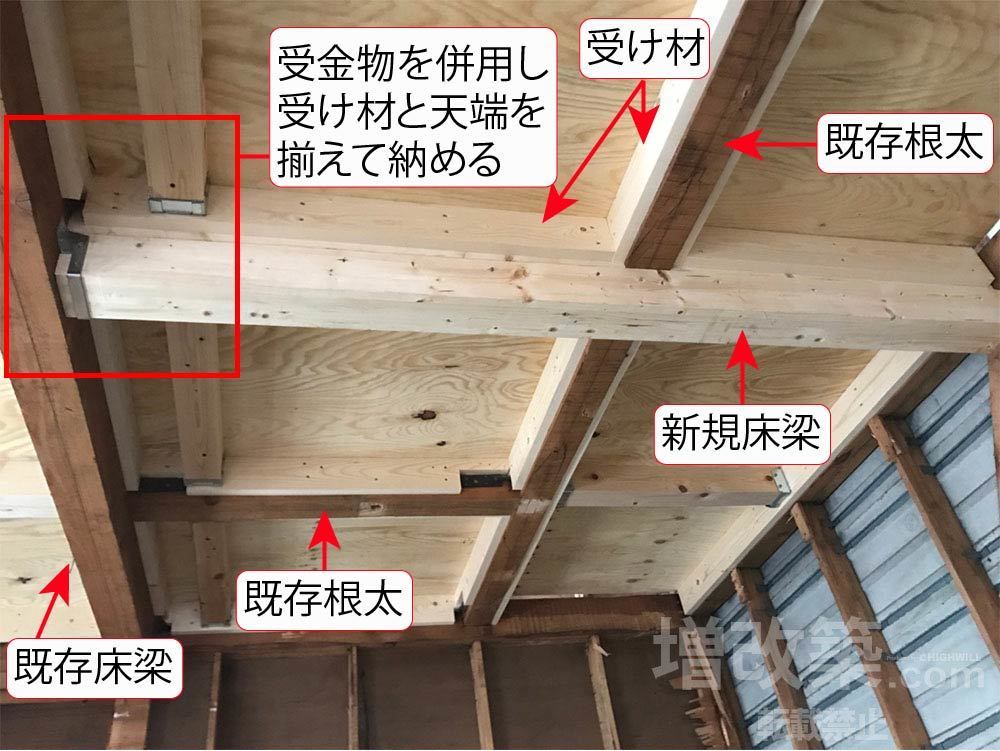

画像の説明を入力してください

章の概要:

直近の基準であった「2000年基準」の安全性を認めつつも、それが「完璧」ではないことを明確に示します。熊本地震の教訓から、「倒壊はしないが、住めなくなる」という新たなリスクを提示し、2000年基準の弱点を克服するための、次世代の備えの必要性を啓蒙します。そして、この基準が、2025年以降の新時代においてどのような意味を持つのか、その本質に迫ります。

3.1 “三位一体”の耐震性が、ようやく標準になった時代

✔ここでのポイント:

1995年の阪神・淡路大震災の悲劇的な教訓から、日本の木造住宅は、真の安全性を手に入れるための、大きな一歩を踏み出しました。このセクションでは、2000年の建築基準法改正が、いかにして「強度・バランス・結束力」という“三位一体”の耐震性を標準的なものへと昇華させたのか、その核心に迫ります。そして、なぜこの2000年基準が、現代の耐震診断と築年数を語る上での、絶対的な「最低出発点」となるのかを解説します。

もし、あなたのお住まいが2000年6月1日以降に建築確認を受けて建てられた家であるならば、それは、日本の木造住宅の耐震史において、最も安全な世代に属していると言えます。

その背景にあるのが、1995年に発生した阪神・淡路大震災の、あまりにも甚大で、そして悲しい教訓でした。あの震災では、旧耐震基準の家はもちろんのこと、「新耐震のはず」であった81-00住宅ですら、数多くが倒壊し、多くの尊い命が奪われました。なぜ、壁の量を増やしたはずの家が、かくも無力に崩れ去ってしまったのか。その原因を徹底的に究明する中で、専門家たちは、一つの揺るぎない結論に達します。それは、「家の強さは、壁の量だけでは決まらない。その力を支える『バランス』と、骨格を繋ぎとめる『結束力』がなければ、全く意味をなさない」という、私たちが「耐震の三位一体」と呼ぶ、本質的な真理でした。この真理を、ようやく日本のすべての木造住宅の「標準」として法制化したのが、この2000年基準なのです。

3.1.1 阪神・淡路大震災の教訓から生まれた、2000年基準の核心とは

1995年の惨禍を受け、国は建築基準法の再改正に着手します。そして5年後の2000年、ついに、現代の木造住宅の礎となる、新たな基準が施行されました。この「2000年基準」の核心は、まさに、阪神・淡路大震災で露呈した「81-00住宅」の二つの致命的な弱点を、正面から克服することにありました。

一つは、「壁配置のバランス規定」の明確化です。南側に大きな窓が並び、北側に壁が偏っているような家が、地震時にいかに危険な「ねじれ」を生むか。その教訓から、2000年基準では、建物の四隅にバランス良く耐力壁を配置することの重要性が、事実上、規定されました。これにより、家の「強さの中心(剛心)」と「重さの中心(重心)」のずれ、すなわち「偏心率」を小さく抑えることが、設計上の常識となったのです。

そして、もう一つが、「N値計算に基づく金物選定の義務化」です。壁が強くなったことで発生する、柱の「引き抜き力」に対し、釘だけでは到底抵抗できない。その事実を前に、2000年基準では、柱の一本一本にかかる引き抜き力の大きさを「N値計算」によって算出し、その力に耐えうる、適切な耐震金物(ホールダウン金物など)を設置することが、事実上、義務付けられました。

この二つの大きな改正によって、ようやく日本の木造住宅は、「強度(壁量)」だけでなく、「バランス(偏心率)」と「結束力(金物)」という、“耐震の三位一体”の考え方を、標準的な仕様として手に入れたのです。家の耐震性を調べる際に、この三つの要素が満たされているかどうかが、現代のプロの視点となります。

3.1.2 なぜ、この基準が現代の耐震リフォームの「最低出発点」となるのか

この歴史的背景をご理解いただければ、なぜ私たちが、耐震補強リフォーム工事を考える上で、この「2000年基準」を絶対的な「最低出発点」と位置づけているか、その理由もお分かりいただけることでしょう。

500棟以上の旧耐震や81-00住宅の再生に携わってきた私たちの仕事は、極論すれば、これらの家々が失ってしまった、あるいはもともと持っていなかった「バランス」と「結束力」を取り戻し、その耐震性能を、最低でもこの「2000年基準」のレベルまで引き上げてあげる、という作業に他なりません。

逆に言えば、あなたのお住まいが2000年以降に建てられているのであれば、その家は、この「最低出発点」はクリアしている、と考えて良いでしょう。これは一つの大きな安心材料です。しかし、物語は、ここで終わりではありません。

この2000年基準ですら、決して万能ではないという、新たな、そして厳しい現実を、2016年の熊本地震が私たちに突きつけました。そして、次章で解説する2025年の法改正は、この最低出発点であるはずの基準の遵守を、リフォームの世界においても、より厳格に求めてくることになるのです。

3.2 熊本地震が突きつけた、現行基準の“限界”

✔ここでのポイント:

2000年基準の安全性を認めつつも、それが完璧ではないことを、熊本地震という具体的な事例をもって解説します。「倒壊はしない」と「無傷で住み続けられる」の間には大きな隔たりがあるという、建築基準法の「限界」を直視することで、最低基準の先にある「真の安全」を考える必要性を啓蒙します。

「現行の建築基準法を満たしているのだから、どんな地震が来ても絶対に安心だ」。

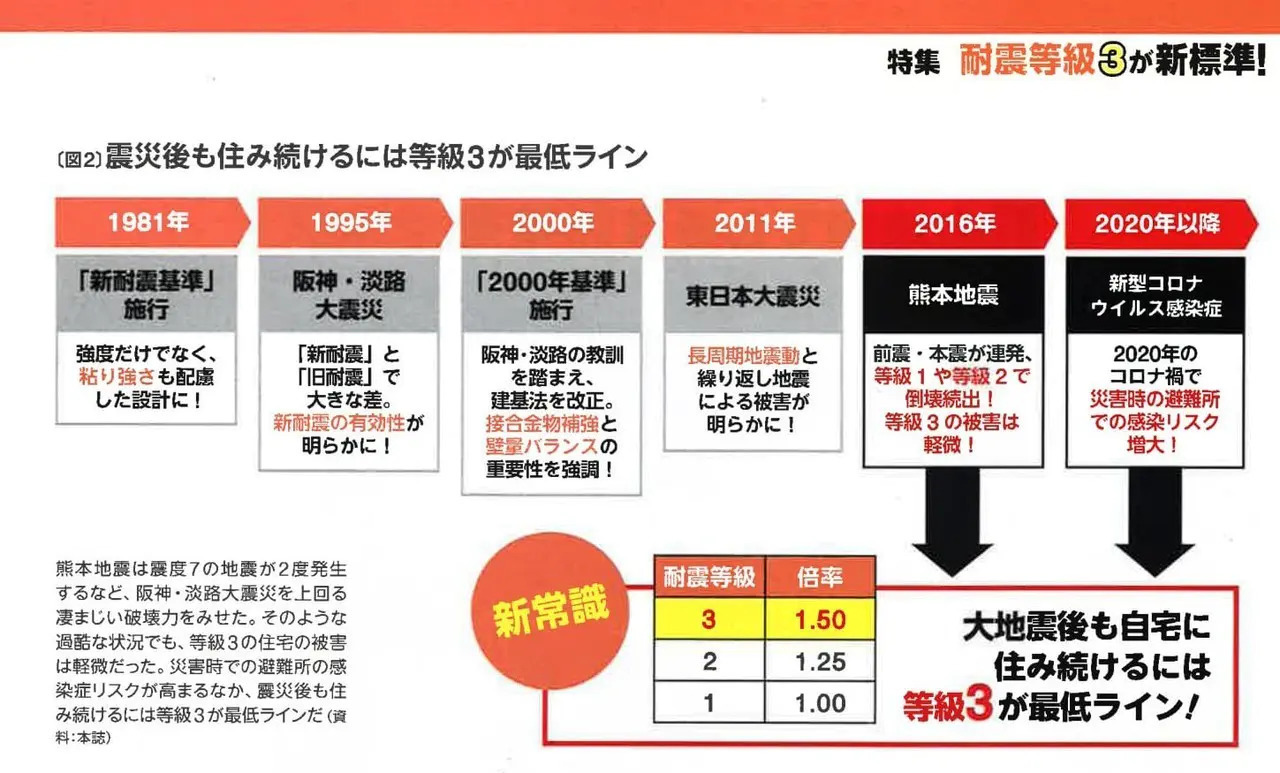

そう信じている方は、今でも少なくないかもしれません。しかし、2016年4月に熊本県を襲った、最大震度7を2度観測するという、日本の地震観測史上、例のない激しい地震は、その「安全神話」に、静かに、しかし深く、ひびを入れました。このセクションでは、熊本地震が私たち専門家に突きつけた、現行基準の“限界”という厳しい現実と、そこから見えてきた2000年基準の弱点について、お話しします。

3.2.1 なぜ、震度7が2度来ただけで、2000年基準の家ですら損傷したのか

熊本地震の後、建築の専門家たちが現地に入り、詳細な被害調査を行いました。その中で、多くの専門家が衝撃を受けたのが、2000年基準を満たして建てられた、比較的新しい木造住宅ですら、倒壊・大破する事例が複数報告されたという事実でした。

なぜ、最新の基準で建てられたはずの家が、これほどの被害を受けてしまったのでしょうか。その最大の原因が、「繰り返す揺れ」です。

建築基準法が、その耐震性能の検証において想定しているのは、基本的に「一度の、極めて稀に発生する大地震(数百年に一度程度)」です。

2000年基準の住宅は、この一度の揺れに対しては、設計通り、倒壊を免れるだけの強度を持っていました。しかし、熊本地震では、4月14日の夜に震度7の「前震」が襲い、そのわずか28時間後の16日未明に、それを上回るエネルギーを持つ、同じく震度7の「本震」が、同じ地域を再び襲ったのです。

一度目の揺れで、家は倒壊こそ免れたものの、壁の中の筋交いが折れたり、接合部の金物が緩んだりと、目には見えないレベルで、確実にダメージを蓄積していました。いわば、ボクサーが強烈なボディブローを受け、立ってはいるものの、足元がふらついているような状態です。そこに、二度目の、さらに強烈なノックアウトパンチが襲いかかった。家の“体力”が尽き、耐えきれずに崩壊してしまったのです。

この2000年基準の弱点は、まさにこの「繰り返す揺れ」への想定が、まだ十分ではなかった点にあるのです。築年数が新しいからといって、耐震性への配慮が不要になるわけでは決してないという、厳しい現実がここにあります。

3.2.2 「倒壊はしない」と「無傷で住み続けられる」の間にある、大きな隔たり

そして、熊本地震が私たちに示した、もう一つの重要な教訓。それは、倒壊を免れた多くの2000年基準の住宅が、「住み続けることが不可能」と判定され、解体を余儀なくされたという現実です。

建築基準法が目指すゴールは、あくまで「人命の保護」、つまり「倒壊を防ぎ、中にいる人が避難する時間を確保すること」です。それは、法律として、絶対に果たさなければならない、最も重要な責務です。しかし、その責務は、「地震の後も、安心して住み続けられること」や、「家の資産価値を守ること」までは、保証してはくれないのです。

何千万円というローンを組んで手に入れた我が家が、地震の後、ただの瓦礫の山になってしまう。あるいは、思い出の詰まった家を、自らの手で解体しなければならない。その喪失感と経済的な負担は、計り知れません。

「倒壊はしない」と「無傷で住み続けられる」の間には、実は、天と地ほどの、大きな隔たりがある。この事実を、私たちは真正面から受け止めなければなりません。そして、私たちが目指すべき「真の安全」とは、法律が定める最低限のラインではなく、この隔たりを埋め、命も、財産も、そしてその後の暮らしも守り抜く、より高い次元にあるべきなのです。この視点を持つことが、本当の意味での家の耐震性を調べるきっかけとなります。

> さらに詳しい解説はこちら:

>>記事『熊本地震が業界に投げかけた教訓』へ

3.3 あなたの家の“もう一歩先”を考える、プロの着眼点

✔ここでのポイント:

2000年基準の家が、さらなる安全性を手に入れるための、二つの重要な視点「施工品質」と「制震」について解説します。基準を満たしていても、施工が悪ければ意味がないという現実と、繰り返す揺れから家を守る「制震」という鎧の必要性を啓蒙し、読者を“もう一歩先”の思考へと導きます。

ここまで、2000年基準の安全性と、その限界についてお話ししてきました。

では、この現代の標準的な住宅が、最低基準の先にある「真の安全」を手に入れるためには、どのような視点が必要なのでしょうか。家の耐震性を調べる際、私たちプロフェッショナルが、図面上の計算だけでなく、さらに“もう一歩先”を見据えてチェックする、二つの重要な着眼点があります。それは、設計図の思想を、現実に正しく反映させる「施工品質」と、家の体力を守る「制震」という名の鎧です。

3.3.1 家の耐震性を調べる時、図面通りの施工がされているかを疑う「施工品質」という視点

どれだけ優れた設計図を描いても、どれだけ厳格な基準を設けても、それを形にする現場の施工品質が伴っていなければ、絵に描いた餅に過ぎません。熊本地震で被害を受けた2000年基準の住宅の中には、この「施工品質」に問題があったのではないか、と指摘されるケースも少なくありませんでした。

例えば、耐力壁を構成する構造用合板を留める釘の種類や、その打ち付け間隔(釘ピッチ)。これらは、法律で厳密に定められています。しかし、現場の職人の知識不足や、工期を優先するあまりの杜撰な管理によって、そのルールが守られていないケースは、残念ながら後を絶ちません。あるいは、設計上の重要な配慮である「直下率(2階の壁の真下に、1階の壁がどれだけあるかを示す指標)」が低い設計であったり、それを補うための梁の補強が不十分であったりするケース。

500棟以上の家をスケルトンにしてきた私たちの経験から言えるのは、「図面通りに家が建っているとは限らない」ということです。特に、見えなくなってしまう壁の中は、まさに“ブラックボックス”です。だからこそ、私たちは、リノベーションの際には、可能な限り壁を剥がし、自分たちの目で、その施工が正しく行われているかを確認します。そして、もし不備があれば、それを是正した上で、新たな補強計画を立てるのです。

真に信頼できる業者とは、ただ図面通りに工事をするだけでなく、その図面に潜むリスクを読み解き、そして、見えない部分の施工品質にまで、徹底的にこだわる専門家集団であるべきだと、私たちは考えます。

3.3.2 2000年基準の弱点を補う、「制震」という名の“鎧”の必要性

そして、完璧な設計と、完璧な施工品質で建てられた、非の打ち所のない2000年基準の家があったとします。それでもなお、熊本地震のような「繰り返す揺れ」の前では、「損傷」のリスクから逃れることはできません。

そこで、現代の家づくりにおける、最後の、そして最強のピースとなるのが、「制震」という技術です。

「耐震」が、建物を頑丈な骨格で固め、地震の力に「耐える」技術であるのに対し、「制震」は、建物内部に設置した特殊なダンパー装置が、地震の揺れのエネルギーを吸収し、熱などに変換して放出することで、建物の揺れそのものを小さくする技術です。

これを、私たちは「鎧(よろい)」と表現しています。まず、「耐震」によって、決して倒れない強靭な肉体を創り上げる。その上で、繰り返す揺れによるダメージを最小限に抑え、内部の骨格(構造躯体)を守るために、「制震」という名の鎧を身にまとう。この二段構えこそが、現代の、そして未来の巨大地震に対する、最も賢明な備えなのです。

制震ダンパーを設置することで、建物の変形が最大で50%以上も低減されるというデータもあります。これにより、構造躯体へのダメージが軽減されるだけでなく、壁紙の亀裂や、家具の転倒といった内部の被害も抑えることができます。地震の後も、大きな補修をすることなく、安心して住み続けられる。そして、その家の資産価値も、大きく損なわれることがない。これこそが、「制震」がもたらす、計り知れない価値なのです。

3.3.3 結論:「2000年基準」とは、最低限の安全は確保されたが、より大きな安心のためには、さらなる備えを検討すべき“現代の標準住宅”である

結論として、2000年以降に建てられた住宅は、日本の住宅史において、最も安全な世代であることは間違いありません。

旧耐震や81-00住宅とは、その出発点が全く異なります。しかし、それは、決して「完璧」を意味するものではありません。

それは、あくまで「最低限の安全は確保された、現代の標準住宅」であり、その先にある「絶対的な安心」や「未来の資産価値」までを求めるのであれば、施工品質の再検証や、「制震」という、もう一枚の鎧を身にまとうことを、真剣に検討すべき時代に来ているのです。築年数が新しいからといって、耐震性への探求が終わるわけではない。それが、私たちの最終的な結論です。

章の概要:

これまでの章で解説してきた「耐震基準」とは性質が異なる、2025年4月に施行された建築基準法改正の“本当の意味”を解説します。これは、技術的な基準の変更というよりも、リフォームという行為そのものに対する「手続きと思想の革命」です。この新時代のルールを理解することが、これからの耐震補強リフォーム工事を成功させるための、絶対的な前提条件となります。

4.1 2025年建築基準法改正の核心:「4号特例縮小」とは何か

✔ここでのポイント:

なぜ、2025年以降のリフォームが「これまで通り」にはいかなくなったのか。その根源である「4号特例縮小」の意味を、専門家として分かりやすく解説します。これは、すべての木造住宅所有者が知っておくべき、新しい時代の“法律”です。

「2025年から、リフォームが大変になるらしい」。

最近、リノベーション雑誌やインターネットで、そのような言葉を目にされた方も多いのではないでしょうか。

その言葉の背景にあるのが、今回の建築基準法改正、そしてその核心である「4号特例の縮小」です。これは、単なる小難しい法律の話ではありません。これまで日本の木造住宅のリフォームを、良くも悪くも、長年にわたって支えてきた一つの大きな“常識”が、根本から覆されることを意味します。500棟以上の古い家の耐震性と向き合い、その再生に携わってきた私たち専門家にとって、これはまさに「革命」とも呼べるほどの、時代の大きな転換点です。

この新しい時代のルールを正しく理解することなくして、後悔のないリフォーム計画を立てることは、もはや不可能です。このセクションでは、まず、この「4号特例」とは一体何だったのか、そして、なぜそれが今、見直されることになったのか、その本質からお話しさせていただきます。

4.1.1 これまでの“常識”を支えてきた「4号特例」という存在

なぜ、これまでの木造2階建て住宅のリフォームは、比較的自由な計画が可能だったのでしょうか。

その答えが、「4号特例」という制度にあります。建築基準法では、建物をその規模や用途によって1号から4号までに分類しており、一般的な木造2階建て住宅の多くは「4号建築物」に該当します。そして、この4号建築物に対しては、建築確認申請の際に提出する図書を簡略化し、構造の安全性を検証するための「構造計算書の提出を省略しても良い」という、特別なルールが認められてきました。これが「4号特例」です。

この特例があったために、リフォームにおいても、大規模な間取り変更などを行ったとしても、厳密な構造計算を行うことなく、比較的スムーズに手続きを進めることができました。

それは、日本の住宅供給を促進し、多くの人々がマイホームを持つという夢を叶える上で、一定の役割を果たしてきたと言えるでしょう。しかし、その裏側で、この特例は、大きな“影”も生み出してきました。

構造計算という、いわば家の安全性を科学的に証明するプロセスが省略されることで、設計者の経験や勘に頼った、客観的な裏付けのない設計がまかり通ってしまったのです。第2章でお話しした「81-00住宅」が抱えるバランスの悪さや、2000年基準の家ですら見られた弱点である直下率の問題などは、この4号特例という土壌の上で、数多く生まれてきたと言っても過言ではありません。良くも悪くも、この特例こそが、日本のリフォーム文化の「自由さ」と、そして「曖昧さ」を、長年にわたって支えてきたのです。耐震診断で築年数の古い家を診るたびに、私たちはこの特例が残した爪痕を、幾度となく目の当たりにしてきました。

4.1.2 なぜ、特例は縮小されたのか?国が目指す「質の高い住宅ストック」という未来

では、なぜ国は今、この長年続いてきた4号特例を、大幅に縮小するという大きな決断を下したのでしょうか。

それは、決してリフォームを妨害したり、国民に不便を強いたりするためではありません。その背景には、日本の住宅市場が直面する、より大きく、そして深刻な課題と、それに対する国の強い意志があります。

現在、日本には、旧耐震基準の時代に建てられた木造住宅が、いまだに数百万戸以上も存在すると言われています。これらの住宅の耐震性の低さは、来るべき巨大地震に対する、社会全体の大きなリスクです。また、中古住宅を売買し、リノベーションして住み継いでいくという、欧米では当たり前の文化が、日本ではまだ十分に根付いていません。その原因の一つが、中古住宅の性能が客観的に評価されにくく、「安かろう、悪かろう」というイメージから抜け出せていないことにあります。

今回の法改正は、こうした状況を打破し、すべての住宅の安全性を等しく、そして客観的な基準で確保し、国民の生命と財産を守るという、国の強い決意の表れです。そして、一棟一棟の住宅の性能を「見える化」することで、質の高い中古住宅が正しく評価され、安心して売買される市場を育て、未来の世代へと価値ある社会資本(住宅ストック)を繋いでいこうという、壮大なビジョンがあるのです。

家の耐震性を調べるという行為は、もはや個人の問題だけでなく、社会全体の要請となっています。この法改正は、私たち専門家と、そしてリフォームを考える施主であるあなたに対して、「家の性能に、真摯に向き合う覚悟はありますか?」と、その“本気度”を問いかけているのです。

4.2 あなたのリフォーム計画への直接的影響:「既存不適格」が抱える最大のリスク

✔ここでのポイント:

法改正が、具体的にあなたのリフォーム計画にどのような影響を及ぼすのか。特に、多くの方が知らずに住んでいる「既存不適格建築物」が、確認申請によっていかに深刻な「減築リスク」を抱えることになるか、その恐るべきメカニズムを明らかにします。家の耐震性を調べることは、法的なリスクを調べることと同義になります。

4号特例の縮小という、新しい時代のルール。それが、具体的に、あなたの耐震補強リフォーム工事の計画に、どのような影響を及ぼすのでしょうか。特に、あなたのお住まいが、築年数の経過した、いわゆる「既存不適格建築物」であった場合、その影響は、あなたの想像をはるかに超える、深刻なものとなる可能性があります。ここでは、多くの方がまだ気づいていない、法改正がもたらす最大のリスクについて、500棟以上の現場で法的な制約と戦ってきた経験から、包み隠さずお話しします。

4.2.1 「確認申請」が、パンドラの箱を開ける

2025年4月以降、これまで4号特例によって審査が簡略化されていた、木造2階建て住宅の耐震補強リフォーム工事においても、その規模によっては、「建築確認申請」が必須となり、新築同様の厳格な審査を受ける必要が出てきます。

この「確認申請」という手続きは、単なる書類提出ではありません。それは、あなたの家の“カルテ”のすべてを行政に提出し、「この家は、現在の法律に照らし合わせて、一点の曇りもなく、完全に合法な状態ですか?」という、厳格な身体検査を受けることを意味します。

もし、あなたの家が、建てられた当時から現在に至るまで、すべての法規を完璧に満たしているのであれば、何の問題もありません。しかし、第1章でお話ししたように、築年数の経過した古い家の多くは、現在の法律の物差しで見ると、建蔽率が上限を超えていたり、道路との間に十分な距離が確保されていないセットバック義務を果たしていなかったりする、「既存不適格」の状態にあるのが現実です。

これまでは、4号特例というある種の“ベール”に包まれ、その問題が公になることは、あまりありませんでした。しかし、確認申請というプロセスは、そのベールを剥がし、あなたの家が抱える法的な問題を、白日の下に晒すことになります。

それは、まさに、開けてはならない「パンドラの箱」を開ける行為にもなり得るのです。家の耐震性を調べるという行為が、意図せずして、この法的なリスクを顕在化させてしまう。これが、新しい時代の、耐震診断が持つ、もう一つの側面です。

4.2.2 「リフォームをしたら、家が狭くなった」という悪夢の現実

では、確認申請によって、あなたの家が「既存不適格」であることが発覚した場合、具体的に何が起こるのでしょうか。行政は、法律に基づき、その不適合な部分を是正するよう、あなたに指導します。

例えば、建蔽率が10%オーバーしていることが判明すれば、その超過している部分の面積を「減築」、つまり、取り壊して建物を小さくすることを求められます。敷地がセットバックの対象であることが判明すれば、道路との境界から一定の距離まで後退させ、その部分には建物を建てられないようにしなければなりません。

良かれと思って始めた、家族の安全を守るための耐震補強リフォーム工事が、結果として、長年暮らしてきた愛着のある我が家を、自らの手で狭くしてしまう。これほど、悲しく、そして理不尽なことがあるでしょうか。しかし、これが、法律という厳然たるルールの下で、現実に起こりうることなのです。

特に、旧耐震や81-00住宅の時代に、当時の緩やかな規制の中で、敷地を最大限に活用して建てられた家ほど、このリスクは高まります。この「減築リスク」こそが、2025年以降の耐震補強リフォーム工事において、私たちが最も警戒し、そして、専門家としての知恵と技術を総動員して回避しなければならない、最大の課題なのです。

4.3 新時代を賢く航海するプロの知恵:専門家選びの重要性

✔ここでのポイント:

この新しい時代において、耐震補強リフォーム工事を成功させるためには、もはや専門家の知識と経験が不可欠であることを断言します。法規を深く理解し、確認申請を乗り越える、あるいは賢く回避する戦略を立てられる、真のプロフェッショナルなパートナーを選ぶことの重要性を説きます。

ここまで、2025年の法改正がもたらす、厳しい現実についてお話ししてきました。

しかし、どうか、絶望しないでください。どんなに荒れた海にも、必ず、安全な港へと至る航路は存在します。そして、その航路を見つけ出し、巧みな舵さばきで船を導くことこそが、私たちプロフェッショナルな航海士(専門家)の、本当の役割なのです。この新しい時代を賢く航海するためには、これまで以上に、その船長となるパートナー選びが、決定的に重要になります。

4.3.1 これからの業者選びは「法規対応力」が絶対基準

2025年以降、リフォーム業者に求められる能力は、もはや、優れたデザイン力や、丁寧な施工技術だけではありません。それらと同じくらい、いや、それ以上に重要となるのが、複雑な建築基準法を深く読み解き、膨大な量の申請書類を不備なく作成し、そして、時には行政と対等に協議できるだけの、高度な「法規対応力」です。

これまでのように、「経験と勘」だけで仕事をしてきた業者は、この新しい時代の荒波を乗り越えることはできないでしょう。

なぜなら、確認申請が必要になるか否かの判断、あるいは、それを回避するための「2分の1未満の解体」といった戦略的計画の立案は、法律の条文と、その背景にある思想、そして、各自治体の運用実態までを熟知していなければ、到底不可能だからです。

これからの業者選びは、その会社のホームページに並んだ美しい施工事例の写真だけでなく、「この会社は、2025年以降の法改正に、どれだけ深く対応できるのか」という、見えない部分の専門性を、厳しく見極める必要があります。その会社が手掛けた耐震補強リフォーム工事の事例の中に、既存不適格建築物などの難しい法的課題を、どのようにクリアしたのか、その具体的なプロセスが語られているか。それもまた、業者選びの、新しい、そして確かな物差しとなるでしょう。

4.3.2 結論:「2025年基準」とは、業者と施主の“本気度”が試される時代

結論として、2025年基準の到来が意味するもの。それは、旧耐震や81-00住宅、2000年基準といった、これまで私たちが議論してきた技術的な基準とは、全く次元の異なる、私たちの「姿勢」そのものが問われる時代の幕開けです。

安易な計画や、知識の不足は、もはや通用しません。ご自身の家の耐震性という、家族の命に直結する問題に対し、どれだけ真摯に向き合い、最高の知恵と技術を結集させる覚悟があるか。その、業者と、そして施主であるあなた自身の“本気度”こそが、これからの家づくりの成否を分けるのです。

この厳しい、しかし、誠実な家づくりが正しく評価される新しい時代を、私たちは歓迎します。そして、その航海の、最も信頼できるパートナーとして、500棟以上の経験で培った、私たちのすべての知見を、あなたのために捧げることを、ここにお約束します。

あなたの家の“声”が、少しだけ聞こえてきたのではないでしょうか

ここまで、旧耐震から2000年基準、そして2025年という新時代まで、日本の木造住宅が歩んできた、長い長い歴史の旅にお付き合いいただき、誠にありがとうございました。ご自身の家の築年数という“戸籍謄本”を紐解く中で、これまで当たり前の風景としてそこにあった我が家が、少し違って見えてきたのではないでしょうか。

もしかしたら、あなたの家の“声”が、少しだけ、聞こえてきたかもしれません。

「私の足腰は、鉄筋の入っていない、脆いものかもしれない」

「私の体は、筋肉の付き方が、少しアンバランスなのかもしれない」

「一度、大きな病気を経験したから、もう昔のような体力はないのかもしれない」

あるいは、2025年以降の新しいルールを知り、「これからの時代を生き抜くためには、新しい健康診断が必要なのかもしれない」と、未来への課題意識が芽生えたかもしれません。

もし、あなたがそのように感じていただけたなら、この章の目的は、十分に達成されたと言えます。

なぜなら、その気づきこそが、あなたの家が抱える耐震への不安を、単なる感情から、向き合うべき具体的な「課題」へと昇華させる、最も重要で、最も価値ある第一歩だからです。あなたはもう、深い霧の中でただ立ち尽くしていた、旅の始まりのあなたではありません。

築年数という“カルテ”は、あくまで過去の記録。本当の健康状態は、精密検査でしか分からない

しかし、ここで一つ、絶対に忘れてはならないことがあります。それは、築年数という“カルテ”は、あくまであなたの家の過去の記録である、ということです。

それは、あなたの家がどのような体質で生まれ、どのような持病を抱えている可能性が高いのかを教えてくれる、極めて貴重な情報です。しかし、その“カルテ”だけでは、「今、現在の、本当の健康状態」を、正確に知ることはできません。

500棟以上の家をスケルトンにしてきた私たちの現場では、同じ時代に、すぐ隣で建てられた家であっても、その内部の状態が全く異なる、という光景を何度も目の当たりにしてきました。丁寧な施工で、驚くほど健全な状態を保っている家もあれば、杜撰な工事や、その後の雨漏りの放置によって、骨格が深刻なダメージを負っている家もあります。

その真実を知るためには、専門医による「精密検査」が不可欠です。家の耐震性を調べるという行為は、憶測や一般論で終わらせてはなりません。耐震診断で築年数に応じた弱点を実際に調査し、客観的なデータとして「見える化」して初めて、本当の意味での治療計画を立てることができるのです。旧耐震や81-00住宅が抱えるリスクも、2000年基準の弱点も、すべてはこの精密検査によって、白日の下に晒されます。

さあ、次はあなたの家の「体力」を、具体的な数値で測ってみましょう

あなたの家の“カルテ”を、その手に。そして、家の“声”に耳を澄ませる準備は、もう整いました。

さあ、“カルテ”を握りしめて、次のステップへと進みましょう。

次にお話しするのは、あなたの家の「耐力」を、具体的な数値で測るための、私たち専門家が使う、特別な物差しについてです。家の本当の強さを知るための「耐震の三位一体」とは何か。あなたの家の健康状態が、「評点」という、誰の目にも明らかな成績表として示される、その瞬間が待っています。

■ 耐震補強を含むフルリフォーム 耐震補強は単独でも実施できますが、フルリフォームと組み合わせることで、壁や天井を解体するタイミングで効率的に補強工事を行えます。結果として、耐震補強単独の場合と比べて工期の短縮とコストの削減が可能です。

➡️「フルリフォーム」とは?費用相場・事例を500棟の実績で完全解説【2026年】

■ スケルトンリフォームによる耐震等級3の達成

耐震で失敗しない為の

『耐震補強リフォーム工事 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの耐震改修知見を網羅!

耐震補強リフォーム工事をする前に必ず読んでください!

耐震補強リフォーム工事完全ガイドは6部構成(診断編6記事・治療編11記事・技術編5記事・計画編4記事・実践難関編5記事・最終決断編4記事・エピローグ1記事)の全32話構成で、耐震補強リフォーム工事に必要な全知識を網羅的に解説します。500棟以上の知見を凝縮した他とは一線を画する深い内容としました。

読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

【耐震補強リフォーム工事完全ガイド】

第1部:【診断編】我が家の“カルテ”を読み解き、真実と向き合う

診断編の役割とコンセプト: 皆さんの漠然とした「家への耐震不安」に寄り添い、その正体を突き止めるための「診断」に特化したパートです。地震の歴史からご自宅の築年数が持つ意味を学び、耐震性の客観的な物差しを知り、そしてプロの診断技術の深淵に触れることで、読者の不安を「解決すべき具体的な課題」へと転換させます。すべての治療は、正確な診断から始まります。

記事(全6本):

➡️ あなたの家が生まれた時代:旧耐震・81-00住宅・2000年基準、それぞれの「常識」と「弱点」

➡️ 我が家の体力測定:耐震性の“三位一体”「評点・偏心率・N値」とは何か

➡️ 耐震診断の全貌:費用・流れ・依頼先は?プロが教える診断結果の正しい読み解き方

➡️ 究極の診断法「スケルトンリフォーム」。なぜ私たちは壁を剥がし、家の“素顔”と向き合うのか

➡️ 壁の中に潜む時限爆弾:見えない木材の腐食とシロアリが、あなたの家の体力を奪っている

第2部:【治療編】築年数別の最適解。“三位一体”を取り戻す構造外科手術

治療編の役割とコンセプト: このガイドの技術的な核心です。第1部で明らかになった家の“カルテ”に基づき、それぞれの時代が抱える固有の病巣に対する、具体的な「治療計画=補強工事」を詳述します。旧耐震の宿命である基礎補強から、81-00住宅のバランス修正、そして現代住宅の損傷防止まで。プロが執刀する「構造外科手術」の全貌を、豊富な経験に基づいて解説します。

記事(全11本):

➡️ 【旧耐震の宿命】なぜ「基礎補強」なくして、評点1.5(強度)は絶対に不可能なのか

➡️ 【旧耐震の治療法】無筋基礎を蘇らせる「基礎補強工事」と、骨格を再構築する「壁量・金物」計画

➡️ 【81-00住宅の落とし穴】「新耐震なのに倒壊」の衝撃。過渡期の家に潜む“バランス”と“結束力”の罠

➡️ 【81-00住宅の治療法】偏りを正し、骨格を繋ぐ。あなたの家を“本物の新耐震”にする補強工事

➡️ 【2000年基準以降の課題】「倒壊はしないが、住めなくなる」という現実

➡️ 【次世代の備え】絶対的な耐震性能の上にこそ。「制震」がもたらす“損傷防止”という価値

➡️ 柱の抜けを防ぐ生命線「N値計算」:500棟の経験が明かす、本当に意味のある耐震金物補強の全貌

第3部:【技術編】「本物の強さ」を構築する、専門医の外科手術

計画編の役割とコンセプト: 家の“健康”を取り戻すための、具体的な「手術(工事)」の全貌を解説する、応用技術の核心部です。耐震・制震・免震といった基本的な考え方の違いから、家の骨格を自在に操り、理想の空間と絶対的な安全を両立させるための、高度な専門技術まで。私たちが持つ「技術の引き出し」のすべてを、ここに開示します。

記事(全5本):

➡️ 「耐震」「制震」「免震」の違いとは?それぞれのメリット・デメリットをプロが徹底比較

➡️ 【最重要】「制震」は耐震の“代わり”ではない。損傷を防ぐための制震ダンパー“正しい使い方”

➡️ リノベーションの壁倍率計画:面材耐力壁「ノボパン」と剛床工法で実現する“三位一体”の耐震補強

➡️ 大空間リビングの夢を叶える「柱抜き・梁補強」。構造とデザインを両立させる匠の技

➡️ リフォームで「耐震等級3」は取得できるのか?その方法と費用、そして本当の価値

第4部:【計画編】見えざる壁を乗り越える。法規と費用を味方につける航海術

計画編の役割とコンセプト: どんなに優れた治療計画も、現実の壁を乗り越えなければ絵に描いた餅です。このパートでは、リフォーム計画を阻む二大障壁である「法規」と「費用」に正面から向き合い、それらを敵ではなく「味方」につけるための、具体的な航海術を授けます。2025年法改正、補助金、コストコントロール。プロの知恵で、計画実現への確かな道筋を照らします。

記事(全4本):

➡️ 【2025年法改正】建築確認申請を“賢く回避”する、性能向上リノベーションの戦略的計画術

➡️ 検査済証なき家、再建築不可物件の再生シナリオ:法的制約の中で命を守るための現実解

➡️ 【費用全貌】モデルケースで見る耐震リフォーム工事のリアルな費用と、賢いコストダウン術

➡️ 【最新版】耐震リフォーム補助金・減税制度フル活用マニュアル

第5部:【実践・難関編】500棟の軌跡。どんな家も、決して諦めない

実践・難関編の役割とコンセプト: このガイドの、増改築.com®の真骨頂。他社が匙を投げるような、極めて困難な状況を、いかにして克服してきたか。その具体的な「臨床報告」を通じて、私たちの圧倒的な技術力と、決して諦めない情熱を証明します。これは、単なる事例紹介ではなく、困難な状況にある読者にとっての、希望の灯火となるパートです。

記事(全5本):

➡️ 【難関事例①:傾き】家が傾いている…その絶望を希望に変える「ジャッキアップ工事」という選択

➡️ 【難関事例②:狭小地】隣家との距離20cm!絶望的な状況を打破する「裏打ち工法」とは

➡️ 【難関事例③:車庫】ビルトインガレージの弱点を克服し、評点1.5以上を達成する構造計画

➡️ 【難関事例④:無基礎】「この家には、基礎がありません」。絶望の宣告から始まった、奇跡の再生工事

➡️ 【最終方程式】「最強の耐震」×「最高の断熱」=家族の健康と資産価値の最大化

第6部:【最終決断編】最高の未来を手に入れるための、最後の選択

最終決断編の役割とコンセプト: 最高の未来を実現するための、最も重要な「パートナー選び」に焦点を当てます。技術論から一歩進み、読者が自らの価値観で、後悔のない、そして最高の決断を下せるよう、その思考を整理し、力強く後押しします。

記事(全4本):

➡️ 耐震リフォーム業者選び、9つの最終チェックリスト:「三位一体」と「制震の役割」を語れるか

➡️ なぜ、大手ハウスメーカーは木造リノベーションが不得意なのか?業界の構造的真実

➡️ セカンドオピニオンのススメ:あなたの家の診断書、私たちにも見せてください

➡️『【最終結論】500棟の経験が導き出した、後悔しない家づくりの“絶対法則”』へ

終章:エピローグ ~100年先も、この家で~

終章の役割とコンセプト: 物語を締めくくり、技術や知識を超えた、私たちの「想い」を伝えます。なぜ、私たちがこの仕事に人生を懸けているのか。その哲学に触れていただくことで、読者との間に、深い共感と、未来へと続く信頼関係を築きます。

記事(全1本):

➡️ 【特別寄稿】耐震とは、文化を未来へ繋ぐこと。四代目として。

断熱リフォームで失敗しない為の『断熱リフォーム 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの断熱改修知見を網羅!

断熱リフォームをする前に必ず読んでください!

何から読めばいいかわからない方は総合案内よりお進みください。

導入編2記事・基礎知識編3記事・部位別実践編4記事・特殊ケース攻略編2記事・計画実行編5記事の全16話構成で、断熱リフォームに必要な全知識をを網羅的に解説します。読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

< この記事の著者情報 >

ハイウィル株式会社 四代目社長

1976年生まれ 東京都出身。

【経歴】

家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。

中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。

この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。 TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。その後、工務店で主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを大工職人として施工、管理者として管理。

2003年に独立し 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる戸建てフルリフォームを150棟、営業、施工管理に従事。

2008年家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。

250棟の木造改修の営業、施工管理に従事。

2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級6」への推進を目指し、 自身の通算500棟を超える木造フルリフォーム・リノベーション経験の集大成として、性能向上に特化した日本初の木造フルリオーム&リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン。

このページを読んだ方は下記のコンテンツも読んでいます。

フルリフォーム(全面リフォーム)で最も大切なのは「断熱」と「耐震」です。性能向上を第一に考え、末永く安心して住める快適な住まいを目指しましょう。

戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。

一戸建て家のリフォームに関することを

お気軽にお問合せください

よくあるご質問

- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・

- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・

- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。

あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。

営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。

※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。

※2026年の大型補助金が確定したことで現在大変込み合っております。

耐震性能と断熱性能を向上させるフルリフォームには6か月~7か月の工期がかかります。

補助金獲得には年内に報告を挙げる必要があることから、お早目にご相談をお願いいたします。(5月着工までが目安)

ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。

(3月までの着工枠が埋まりました)・・・2026/02/01更新

※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。

図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。

営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)