戸建フルリフォームなら「増改築.com®」TOP >耐震補強リフォーム工事 完全ガイド>我が家の体力測定:耐震性の“三位一体”「評点・偏心率・N値」とは何か

更新日:2025/07/28

我が家の体力測定:耐震性の“三位一体”「評点・偏心率・N値」とは何か

【耐震ガイド3/32】「壁を強くすれば安心」は間違い!本当の耐震性を測る“三位一体”とは?

【導入】プロローグ:あなたの家の“体力測定”、結果に自信はありますか?

第1章:第一の柱「強度」:上部構造評点(Iw値)とは何か?~家の“筋力”だけでは地震に勝てない理由~

第2章:第二の柱「バランス」:偏心率とは何か?~家の“体幹”が、すべての力を支配する~

第3章:第三の柱「結束力」:N値計算とは何か?~骨格を繋ぐ“靭帯”の強さが、生死を分ける~

✔ここでの概要: 読者を、家の耐震性を測る「体力測定」という、具体的で分かりやすい世界へと導きます。「強い壁=筋肉質な家」という一般的なイメージに潜む大きな誤解を提示し、「本当の強さとは何か?」という本質的な問いを投げかけ、本編への強い探求心と興味を喚起します。

はじめに:なぜ、筋肉ムキムキのボディビルダーが、俊敏な武道家に簡単に倒されてしまうのか

突然ですが、想像してみてください。隆々とした筋肉を誇るボディビルダーと、無駄のない引き締まった体を持つ、熟練の武道家。もし、二人が予期せぬ揺れの上で戦ったとしたら、どちらが最後まで立っていられるでしょうか。多くの人が、その圧倒的な筋力からボディビルダーを想像するかもしれません。しかし、現実は、おそらく逆でしょう。武道家は、その強靭な「体幹」で体のバランスを保ち、しなやかな「関節」で衝撃を吸収し、相手の力を受け流します。一方で、筋力だけに頼るボディビルダーは、バランスを崩し、硬直した関節が衝撃に耐えきれず、いとも簡単に倒れてしまうかもしれません。

実は、家の耐震性も、これと全く同じなのです。多くの方が、「耐震性を上げるには、壁を増やして、とにかく頑丈にすれば良い」とお考えです。しかし、500棟以上の木造住宅の“体力”と向き合ってきた私たちプロフェッショナルの目から見れば、それは、ただ筋肉だけを追い求めるボディビルダーと同じ、非常に危険な考え方なのです。本当の強さとは、単なる「筋力」だけでは決して測れません。家の耐震性を調べるとき、私たちは、その家が持つ、三つの力の「総合点」を見ています。

家の強さも、人間と同じ。本当の実力は、3つの力の「総合点」で決まる

人間の強さが、筋力、体幹、そして関節の柔軟性といった、複数の要素の調和によって成り立つように、家の本当の耐震性もまた、たった一つの指標で語ることはできません。私たちは、長年の経験から、真に地震に強い家には、必ず、以下の三つの力が、高いレベルでバランス良く備わっているという結論に至りました。

-

家の“筋力”にあたる、壁の強さと量を示す【強度】

-

家の“体幹”にあたる、揺れに対するバランス能力を示す【バランス】

-

家の“関節・靭帯”にあたる、骨格を繋ぎとめる力、すなわち【結束力】

この三つの力が一体となって初めて、家は巨大地震の複雑な揺れを受け止め、受け流し、そして耐え抜くことができるのです。私たちは、これを「耐震の三位一体」と呼んでいます。この考え方こそが、耐震診断の見方を根本から変え、あなたの家の本当の実力を見抜くための、最も重要な鍵となります。

これからお話しするのは、500棟の家を診断して見抜いてきた、プロの「体力測定法」です

この章から、私たちは、この「耐震の三位一体」を構成する三つの力を、具体的な専門指標である「上部構造評点(Iw値)」、「偏心率」、そして「N値計算」と結びつけ、その一つひとつの意味を、誰にでも分かるように、丁寧に解き明かしていきます。

これは、私たちが500棟以上の木造住宅の耐震診断と補強工事を通じて培ってきた、まさに門外不出の「体力測定法」です。上部構造評点、偏心率、N値。今はまだ、呪文のように聞こえるかもしれません。しかし、ご安心ください。

この章を読み終える時、あなたはご自身の家の、本当の“強さ”と“弱さ”を知ることになります

そして、ご自身の家の耐震診断書を手に取った時、そこに並んだ数字が、何を物語っているのか、その“声”を聞き取ることができるようになっているでしょう。さあ、あなたの家の、本当の“体力測定”を始めましょう。

1.1 我が家の“筋力スコア”を知る:上部構造評点(Iw値)の正しい見方

✔ここでのポイント:

まず、耐震性の基本となる「強度」の指標、Iw値とは何かを解説します。国の最低基準である評点1.0と、私たちが絶対目標とする評点1.5との間にある、安全性の決定的な違いを明らかにすることで、読者が目指すべき具体的な目標設定を促します。

耐震診断を受け取った時、あなたがまず目にすることになる、最も基本的で、そして最も重要な数値。

それが、「上部構造評点(Iw値)」です。これは、主に旧耐震基準の木造住宅の耐震性能を評価するために用いられる指標で、一言で言えば、あなたの家の「筋力スコア」です。

具体的には、その家に、現行の建築基準法が求めるレベルに対して、どれくらいの強さの壁(耐力壁)が、どれくらいの量、存在しているのかを数値化したものです。このIw値とは何か、その正しい見方を知ることが、あなたの家の体力測定の第一歩となります。この数値は、あなたの耐震診断の見方を左右する、まさに基本中の基本と言えるでしょう。

1.1.1 評点1.0(最低基準)と、私たちが目指す評点1.5(最高等級レベル)の決定的違い

耐震診断の結果、このIw値が「1.0」以上であれば、国の基準では「一応倒壊しないレベル」と判断されます。しかし、私たちプロフェッショナルの目から見れば、この「評点1.0」という数値は、決してゴールではありません。それは、巨大地震という荒波を乗り越えるための、ギリギリの、最低限のラインに過ぎないのです。

なぜなら、この「倒壊しない」という言葉の裏には、「大きな損傷を受ける可能性はある」という意味が含まれているからです。熊本地震の教訓が示すように、一度目の揺れで倒壊は免れたとしても、すでに体力(強度)を消耗した家が、二度目の揺れで崩壊してしまうリスクは、決してゼロではありません。

だからこそ、私たち「増改築.com@」は、耐震補強リフォーム工事において、このIw値を、最低でも「1.5」以上にすることを、絶対的な目標としています。評点1.5とは、建築基準法が定める最低基準の、実に1.5倍の強度を持つことを意味します。これは、災害時の地域の避難所となる、消防署や警察署の建物に求められるのと同じ、「耐震等級3」に相当する、極めて高いレベルの安全性です。一度目の巨大地震を受けても、まだ余力を残し、その後の度重なる余震にも耐え抜く。そして、地震の後も、安心して住み続けられる。それこそが、私たちがお客様にお約束したい「真の安全」であり、評点1.5という数値に込められた、私たちの譲れない哲学なのです。この高い目標設定こそが、上部構造評点を正しく理解し、本当の安心を手に入れるための鍵となります。

1.1.2 ボディビルダーのジレンマ:「強度」だけを追求した家の、脆い現実

では、このIw値、つまり筋力スコアさえ高ければ、それで家は安全なのでしょうか。答えは、断じて「ノー」です。冒頭のボディビルダーの比喩を、思い出してください。どれだけ強靭な筋肉を持っていても、その体を支える体幹(バランス)が弱く、関節(結束力)が脆ければ、予期せぬ力の前では、いとも簡単に崩れ去ってしまいます。

家の耐震性も、全く同じです。500棟以上の現場で、私たちは、評点(Iw値)の数値は高いにもかかわらず、危険な弱点を抱えた家を、数多く見てきました。例えば、家の北側にばかり強固な耐力壁が集中し、南側は大きな窓ばかりで壁がほとんどない家。計算上の「筋力スコア」は高くても、地震が来た瞬間に、家は強烈な「ねじれ」の力に襲われ、弱い南側から崩壊してしまうでしょう。あるいは、壁の強さに、柱と土台を繋ぐ「関節」の強さが追いついておらず、揺れた瞬間に柱が引き抜かれてしまう家。

このように、耐震診断の正しい見方とは、単にIw値という一つの数字に一喜一憂することではありません。その「筋力」が、家全体で、いかにバランス良く配置され、そして、いかに強固な関節で結びつけられているか。その総合的な視点こそが、不可欠なのです。耐震におけるバランスの重要性は、この後詳しくお話ししますが、まずは「強度だけでは不十分である」という事実を、強く認識していただく必要があります。

1.1.3 結論:評点(Iw値)は、あくまで“三位一体”の出発点である

結論として、上部構造評点(Iw値)は、あなたの家の耐震性を知るための、非常に重要な、しかし、あくまで“三位一体”の出発点に過ぎない、ということです。強靭な筋力は、それを支える強靭な「体幹」と「関節」があって初めて、その真価を発揮します。

次に私たちが診るべきは、あなたの家の「体幹バランス」、すなわち、偏心率です。上部構造評点と偏心率、そして後述するN値。この三つが揃って初めて、本当の耐震性能を語ることができるのです。

1.2 我が家の体力測定:本当の耐震性を測る“三位一体”の物差し

✔ここでのポイント:

本当の耐震性は、壁の量だけでは測れません。家全体の「強度(評点Iw値)」、「バランス(偏心率)」、「結束力(N値)」という“三位一体”の概念こそが、あなたの家の本当の実力を知るための鍵です。プロがその意味を徹底解説します。

「耐震性を上げるには、壁を強くすれば良い」。

多くの方が、そう単純に考えていらっしゃるかもしれません。しかし、それは大きな誤解です。500棟以上の木造住宅を診断し、補強してきた私たちの経験から断言します。本当の耐震性とは、ただ一つの要素で決まるものではありません。

それは、人間の体力と同じように、「強度」「バランス」「結束力」という、三つの要素が一体となって初めて発揮される、総合的な能力なのです。私たちは、これを「耐震の三位一体」と呼んでいます。この三位一体の考え方を理解することなくして、真に安全な耐震補強リフォーム工事を計画することは不可能です。

1.2.1 なぜ、壁の量だけでは安全と言えないのか?

家の耐震性を評価する際、最も基本的な指標となるのが「壁の量(壁量)」です。

地震の横揺れに抵抗する「耐力壁」が、その家にどれくらいの量、配置されているか。建築基準法でも、建物の大きさや重さに応じて、最低限必要な壁量が定められています。

しかし、もし、その壁が家の北側にばかり集中し、南側には大きな窓ばかりでほとんど壁がなかったとしたら、どうなるでしょうか。地震が来た時、家は強い壁のある北側を軸にして、弱い南側が振り回されるように、大きくねじれてしまいます。どれだけ壁の「量」が多くても、その「バランス」が悪ければ、家は簡単に倒壊してしまうのです。

また、どれだけ強固な壁を作っても、その壁を支える柱が、地震の力で土台から引き抜けたり、梁から外れたりしてしまえば、壁はその力を発揮する前に、家全体がバラバラになってしまいます。これが「結束力」の問題です。

このように、耐震補強リフォーム工事の必要性は、単なる壁の強化だけでは満たされないのです。

1.2.2 強度(評点Iw値)・バランス(偏心率)・結束力(N値)、「耐震の三位一体」とは

それでは、「耐震の三位一体」を構成する三つの要素について、具体的に解説していきましょう。これらは、専門家が耐震診断を行う際に、必ずチェックする極めて重要な指標です。

-

① 強度:上部構造評点(Iw値) これは、主に旧耐震基準の木造住宅の耐震性能を評価するための、最も基本的な指標です。その家に、現行の建築基準法が求めるレベルに対して、どれくらいの強さの壁が、どれくらいの量あるのかを数値化したもので、いわば家の「筋力」にあたります。国が定める基準では、この評点が「1.0」以上であれば「一応倒壊しない」とされています。しかし、私たちは、熊本地震などの教訓から、この基準では不十分であると考えています。私たちが目指すのは、災害時の拠点となる消防署や警察署と同レベルの強度、すなわち評点「1.5」以上です。これこそが、ご家族の命を確実に守るための、私たちの譲れない基準です。

-

② バランス:偏心率(へんしんりつ) これは、家の「強さの中心(剛心)」が、家の「重さの中心(重心)」から、どれだけずれているかを示す指標で、家の「体幹バランス」と言えるでしょう。この数値が大きいほど、地震時に建物がねじれやすく、特定の場所に力が集中して倒壊しやすくなります。特に、81-00住宅の時代に建てられた、南側に大きな開口部を持つ家に、この偏心率が高い傾向が見られます。私たちは、この偏心率を可能な限り小さくするように、耐力壁を家全体にバランス良く再配置する計画を立てます。古い家の耐震性を考える上で、このバランスという視点は極めて重要です。

-

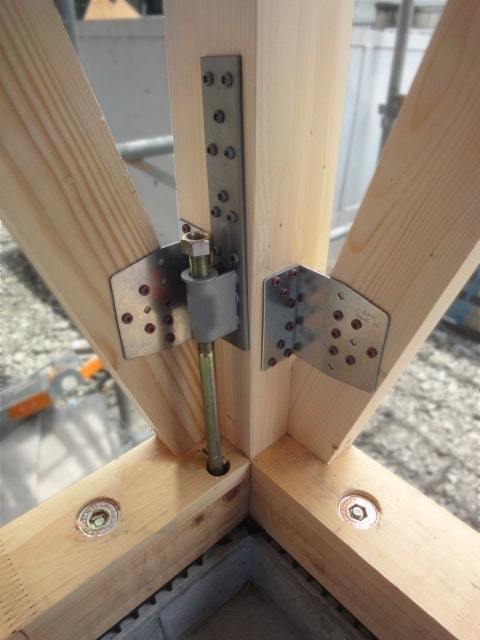

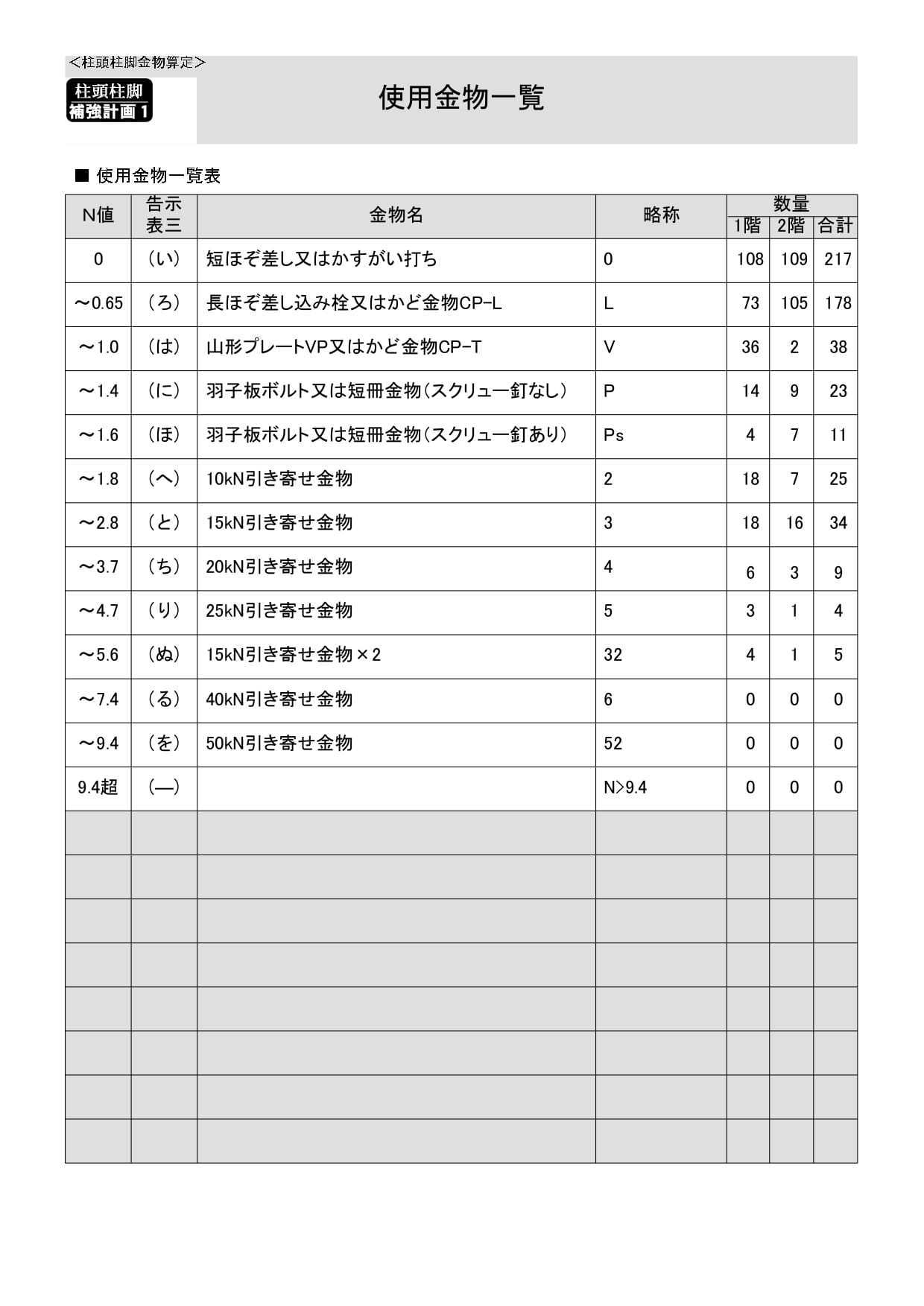

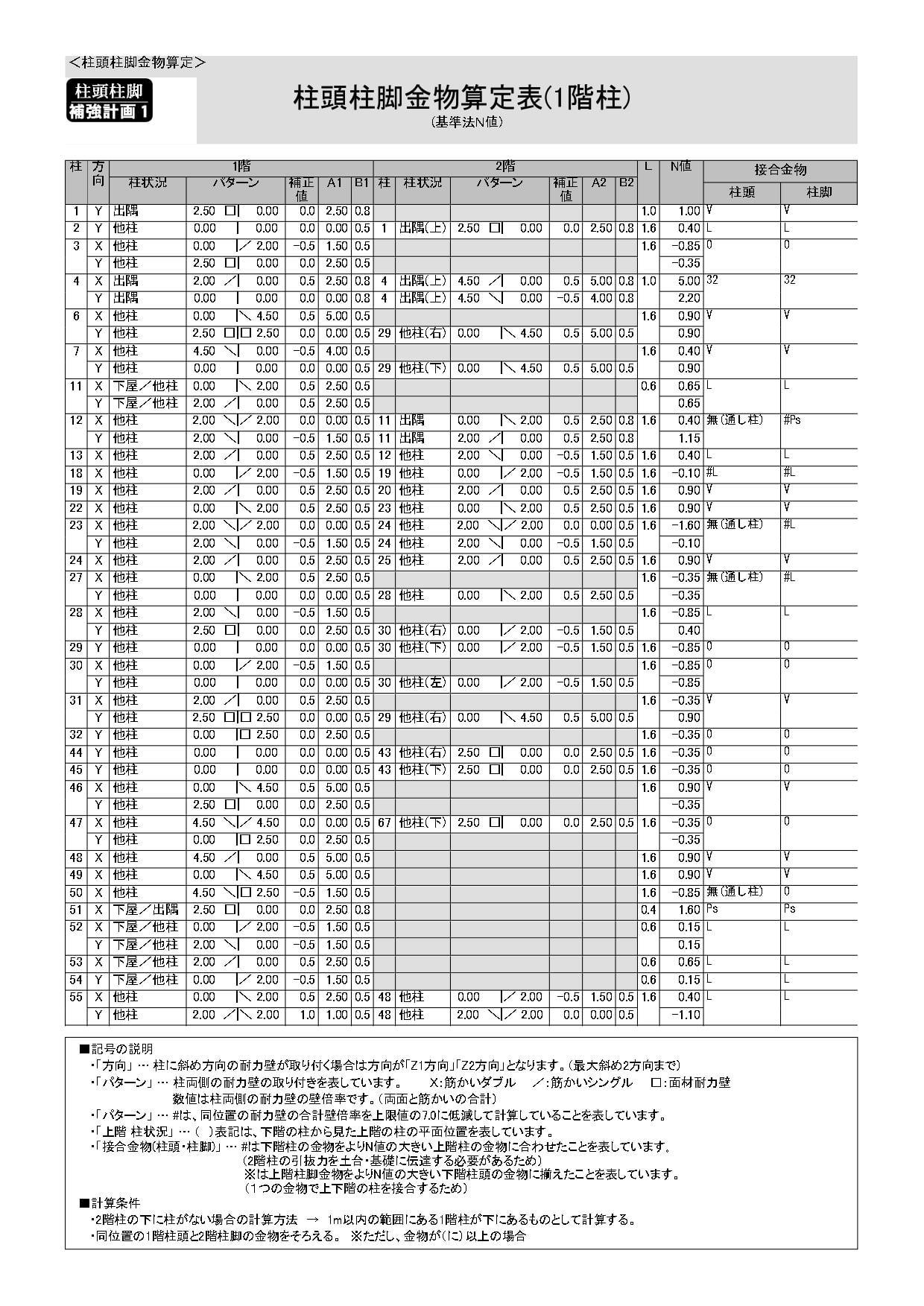

③ 結束力:N値計算(エヌち) これが、三位一体の最後の、そして最も見過ごされがちな要素、家の「靭帯の強さ」です。壁が強くなればなるほど、地震の揺れによって、柱の上下(柱頭・柱脚)には、基礎から引き抜こうとする強烈な力がかかります。この「引き抜き力」の大きさを計算するのが「N値計算」です。そして、その力に抵抗するために、柱と土台、柱と梁を強固に連結するのが「耐震金物(ホールダウン金物など柱頭柱脚金物)」です。このN値計算に基づいた適切な金物補強なくして、耐力壁はその性能を100%発揮することはできません。2000年以前の住宅では、この「結束力」が圧倒的に不足しているのが現実です。

耐震補強リフォーム工事とは、これら「強度」「バランス」「結束力」という三つの要素を、どれ一つ欠くことなく、高いレベルで実現して初めて「完了した」と言える、極めて専門的な医療行為なのです。

1.3 耐震診断という「人間ドック」の全貌

✔ここでのポイント:

耐震リフォームのすべての始まりは、家の現状を正確に知る「耐震診断」です。診断にかかる費用やその流れ、そして信頼できる診断業者の選び方まで、その全貌を解説します。診断結果を正しく理解することが、最適な補強計画への第一歩です。

ここまで、あなたの家が抱えるかもしれない潜在的なリスクについてお話ししてきました。

では、そのリスクを具体的に明らかにし、最適な治療方針を立てるためには、まず何をすべきなのでしょうか。その答えが、「耐震診断」です。これは、あなたの家にとっての、まさに「人間ドック」に他なりません。症状が出てから病院に行くのではなく、まずは精密な検査を受けて、ご自身の体の状態を正確に把握する。耐震リフォームのきっかけとして、これほど確かなものはありません。

1.3.1 診断で何がわかるのか?費用・流れ・依頼先の選び方

耐震診断には、大きく分けて二つのレベルがあります。一つは、図面などから簡易的に評価する「簡易診断」。

そしてもう一つが、専門家が現地を詳細に調査する「精密診断」です。私たちが推奨するのは、もちろん後者の「精密診断」です。

-

診断の流れと内容: まず、建築士などの専門家がご自宅を訪問します。現存する図面と照らし合わせながら、間取り、壁の配置、柱や梁の太さなどを実測します。そして、普段は見ることのできない、床下や天井裏(小屋裏)に入り込み、基礎の状態(ひび割れ、鉄筋の有無)、土台や柱の腐食・シロアリ被害の有無、筋交いの有無や金物の状態などを、文字通り、目と手で、一つひとつ確認していきます。これらの現地調査で得られた情報を元に、専門のソフトウェアで構造計算を行い、先述した「上部構造評点(Iw値)」や「偏心率」を算出します。

-

費用と期間: 精密診断にかかる費用は、建物の規模や図面の有無にもよりますが、一般的に20万円~40万円程度が相場です。期間は、現地調査から報告書の作成まで、おおむね1ヶ月程度を見ておくと良いでしょう。多くの自治体では、この耐震診断に対して補助金制度を設けていますので、賢く活用することをお勧めします。

-

依頼先の選び方: 耐震診断は、建築士事務所や、私たちのような耐震補強工事を専門とする工務店に依頼することができます。重要なのは、単に診断を行うだけでなく、その結果に基づいて、具体的で現実的な補強計画まで提案できる、豊富な実績を持つ専門家を選ぶことです。

1.3.2プロは診断結果のどこを見ているのか?

数週間後、あなたの元に分厚い「耐震診断結果報告書」が届きます。そこには、専門用語と数字が並び、どこをどう見れば良いのか、戸惑われるかもしれません。私たちは、その報告書を読み解く際に、特に以下の3つのポイントに注目します。

-

① 上部構造評点(Iw値)は、1.0を大きく下回っていないか? まず見るべきは、家全体の強度が、国の最低基準である「1.0」を満たしているかどうかです。もし、これを大きく下回る「0.7未満」といった数値であれば、「倒壊する可能性が高い」と判断され、一刻も早い対策が必要となります。

-

② 階ごと、方向ごとに、極端に低い評点はないか? 総合評点が1.0を超えていても、油断は禁物です。次に、1階と2階、X方向(東西)とY方向(南北)といった、階ごと・方向ごとの評点を見ます。もし、1階のX方向だけが極端に低い、といったアンバランスな状態であれば、その部分が弱点となり、地震時にそこから破壊が始まる危険性があります。

-

③ 診断報告書の「特記事項」に、何が書かれているか? そして、数値と同じくらい重要なのが、診断を行った専門家による「所見」や「特記事項」の欄です。「基礎に鉄筋が入っていない可能性が高い(無筋基礎)」「壁の配置に著しい偏りが見られる(偏心率大)」「過去の増改築により、構造的に不合理な部分がある」といった、数値だけでは表現しきれない、その家固有の重大なリスクが、ここに記されていることが多いのです。

この診断結果こそが、あなたの家の“カルテ”です。私たちは、このカルテを元に、お客様のご予算やご要望をお伺いしながら、最高の治療計画を立案していきます。

1.4 究極の精密検査「スケルトンリフォーム」

✔ここでのポイント:

一般的な耐震診断(非破壊調査)には限界があります。500棟以上の経験から断言できるのは、壁を剥がして初めて明らかになる「真実」があるということ。スケルトンリフォームは、究極の診断法であり、最高の治療を施すための、不可欠なプロセスなのです。

耐震診断は、あなたの家の健康状態を知るための、非常に有効な「人間ドック」です。

しかし、人間ドックが、体内に潜む全ての病巣を100%発見できるわけではないように、非破壊で行う耐震診断にも、残念ながら限界があります。では、その限界を超え、家の真実の姿を、寸分の偽りなく明らかにする方法はないのでしょうか。

それこそが、私たち「増改築.com®」が最も得意とし、その価値を信じてやまない、究極の精密検査「スケルトンリフォーム」なのです。

1.4.1 非破壊調査では決して見えない、壁の中の「時限爆弾」

耐震診断では、床下や天井裏から、家の内部を覗き込みます。しかし、そこから見えるのは、あくまで家全体の構造のごく一部に過ぎません。壁の中、床の下、天井の奥深く。そうした、普段決して見ることのできない場所にこそ、家の寿命と安全性を脅かす、深刻な「時限爆弾」が隠されていることが、あまりにも多いのです。

500棟以上の家をスケルトンにしてきた私たちの現場では、それは日常的な光景です。耐震診断では健全に見えた柱が、壁を剥がした瞬間、長年の結露によって根元から真っ黒に腐り、もはや構造体としての役割を果たしていない。

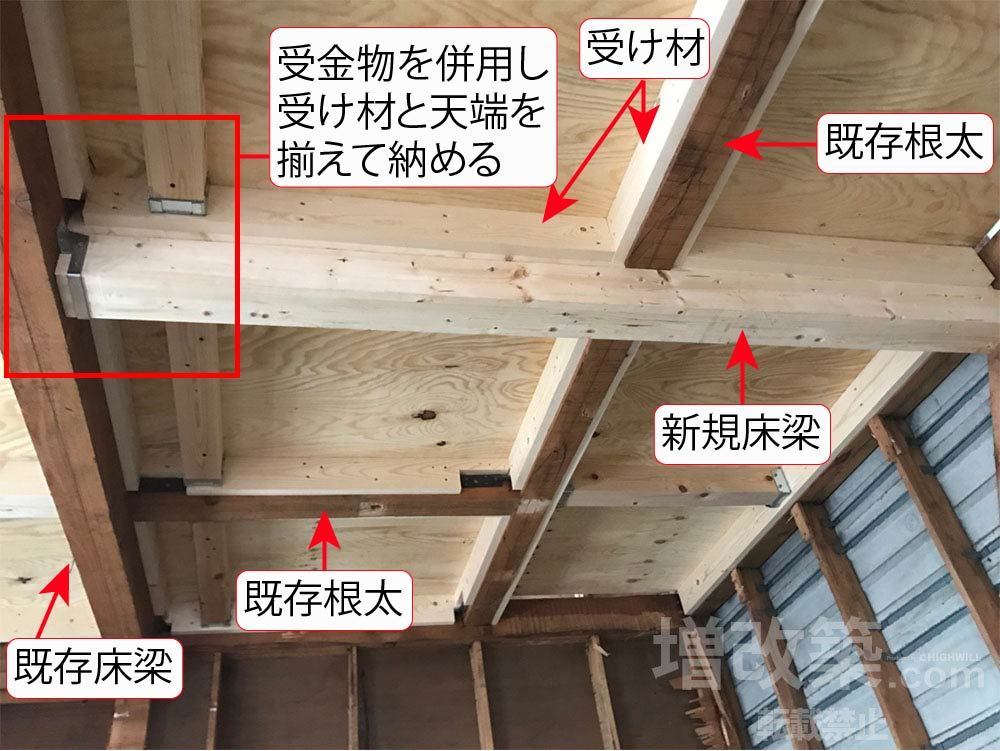

図面上は存在するはずの筋交いが、実際には施工されていなかったり、全く逆の向きに取り付けられていたりする。金物の向きが逆についている。あるいは、シロアリの被害が、土台から柱を伝い、2階の梁にまで到達してしまっている。

これらの問題は、どれだけ経験豊富な専門家が、どれだけ時間をかけて非破壊調査を行っても、決して100%発見することはできません。なぜなら、その真実は、文字通り「壁の中に隠されている」からです。

部分的な耐震改修の限界も、ここにあります。例えば、リビングの壁だけを補強したとしても、その隣の、剥がさなかった壁の中では、柱が腐り続けているかもしれません。それでは、本当の意味で安全な家になったとは、到底言えないのです。

1.4.2 なぜ私たちは壁を剥がし、家の“素顔”と向き合うのか

だからこそ、私たちは、真に責任ある耐震補強リフォーム工事を行うためには、一度、家の内壁や床、天井を解体し、その骨格である構造躯体を完全に剥き出しにする「スケルトンリフォーム」が、最も確実で、最も誠実なアプローチであると確信しています。

それは、家の“素顔”と、真正面から向き合う行為です。良い部分も、悪い部分も、そのすべてを受け止めた上で、最高の外科手術を施す。隠れた病巣を見逃すことなく、根本から治療し、二度と再発しないように処置を施す。このプロセスを経て初めて、私たちは、お客様に対して、心の底から「この家は、もう大丈夫です。これから先、何十年も、あなたのご家族を必ず守り続けます」と、胸を張って断言することができるのです。

もちろん、スケルトンリフォームは、大掛かりな工事であり、費用も時間もかかります。しかし、それは、何物にも代えがたい「絶対的な安心」を手に入れるための、最も確実な道筋です。家の耐震への不安を根本から解消し、未来への確信へと変える。それこそが、スケルトンリフォームが持つ、究極の価値なのです。

> さらに詳しい解説はこちら:

>>記事『上部構造評点とは?』へ

章の概要:

家の耐震性において、強度と同じくらい、あるいはそれ以上に重要な「バランス」の概念を、「偏心率」という指標を通して解説します。81-00住宅が抱える典型的な弱点を例に挙げ、読者がご自身の家の間取りに潜むリスクを具体的にイメージできるようにします。

2.1 あなたの家の“重心”と“強さの中心”は、ずれていませんか?

ここでのポイント:

家の耐震性能におけるバランスの重要性を、「偏心率」という専門的な指標を用いて解説します。なぜ、家の「重さの中心」と「強さの中心」がずれていると危険なのか。そのメカニズムを、綱渡り師の比喩などを使い、誰にでも分かりやすく説明します。

どれだけ強靭な筋力(高いIw値)を持っていても、その体を支える、揺るぎない「体幹」がなければ、意味がありません。家の耐震性においても、この「体幹バランス」こそが、地震の破壊的なエネルギーを受け流し、倒壊を防ぐための、隠れた主役と言えるのです。そして、この家の体幹バランスの良し悪しを、客観的な数値で示す指標。それが、「偏心率(へんしんりつ)」です。

この、あまり聞き慣れない言葉が、実は、あなたの家の運命を左右する、極めて重要な鍵を握っています。耐震診断の見方において、この偏心率を理解することは、上部構造評点と同じくらい重要です。

2.1.1 偏心率とは何か?家の弱点を生み出す「ずれ」を数値化する

少し専門的な話になりますが、お付き合いください。どんな家にも、その建物の重さの中心である「重心(じゅうしん)」があります。そして、それとは別に、地震の横揺れに抵抗する耐力壁の強さの中心である「剛心(ごうしん)」が存在します。

理想的なのは、この「重心」と「剛心」が、限りなく近い位置にあることです。しかし、多くの場合、間取りや壁の配置によって、この二つの中心点には「ずれ」が生じます。この「ずれ」の度合いを数値化したものが、「偏心率」なのです。

なぜ、この「ずれ」があると危険なのでしょうか。想像してみてください。あなたが、重い荷物を体の中心で持てば、安定して立つことができます。しかし、その荷物を、腕を伸ばして体の右側だけで持とうとすると、どうでしょうか。あなたの体は、荷物の重さに引っ張られ、左側に回転するような、ねじれの力に必死で抵抗しなければなりません。

家も、これと全く同じです。地震の揺れという水平な力が「重心」にかかった時、「剛心」がずれた位置にあると、建物全体に、コマが回転するような「ねじれ」の力が発生します。

このねじれの力が、建物の特定の角や、壁の少ない部分に応力を集中させ、そこから破壊を引き起こすのです。耐震におけるバランスとは、この危険なねじれを、いかにして抑え込むか、ということに他なりません。建築基準法でも、この偏心率が0.15以下であることが定められていますが、古い家では、この基準を大幅に超えているケースが少なくありません。この偏心率と上部構造評点、そして後述するN値、この三つのバランスが取れて初めて、本当の耐震性が確保されるのです。

2.1.2 綱渡り師の秘密:なぜ、彼らは絶対に転ばないのか?耐震におけるバランスの重要性

綱渡り師が、細いロープの上で、なぜ驚くべきバランスを保つことができるのか。それは、彼らが長い竿を使い、常に自分の「重心」をロープの真上に保ち続けているからです。もし、少しでも重心がずれれば、彼らはたちまちバランスを崩し、落下してしまうでしょう。

家の耐震性も、この綱渡り師のバランス感覚と全く同じです。地震という、予測不可能な揺れの上で、家が倒壊せずに立ち続けるためには、その「重心」と「剛心」を、可能な限り一致させておく必要があるのです。私たち専門家が、耐震診断で間取り図を見る際に行う「4分割法」というチェック手法は、まさにこのバランスを確認するためのものです。家の平面を4つのエリアに分け、それぞれのエリアに、バランス良く耐力壁が配置されているかを確認します。もし、特定のエリアだけ壁が極端に少なければ、そこが地震時にねじれて破壊される、アキレス腱となるのです。

500棟以上の現場で、私たちは、この「バランス」の悪さが原因で、深刻なダメージを負った家を数多く見てきました。どれだけ壁の量(Iw値)が多くても、その配置が悪ければ、家は自らの力を発揮できずに、いとも簡単に崩れ去ってしまう。この事実こそが、耐震におけるバランスの重要性を、何よりも雄弁に物語っています。

> さらに詳しい解説はこちら:

2.2 81-00住宅が抱える、流行の間取りという名の“構造的欠陥”

✔ここでのポイント:

81-00住宅が抱える具体的な弱点を、「バランス(偏心)」と「結束力(金物不足)」という二つの構造的なアンバランスに集約して解説します。リノベーション雑誌で見るような、当時の流行の間取りが、なぜ耐震性を損なう原因となったのか。そのメカニズムを理解していただきます。

この「偏心率」の問題が、特に顕著に見られるのが、1981年から2000年にかけて建てられた「81-00住宅」です。

前章でも触れましたが、この時代は、日本の住宅が、より明るく、より開放的な空間を求めて、間取りの自由度を大きく広げた時代でもありました。しかし、その快適性の追求が、皮肉にも、家の耐震性という観点からは、大きな「構造的欠陥」を生み出してしまったのです。旧耐震の家とはまた異なる、この81-00住宅特有の弱点を理解することが、築年数ごとの耐震性を正しく調べる上で、不可欠となります。

2.2.1 「南に大きな窓、北に壁」。なぜ、あの時代の家はバランスが悪いのか

「南向きの、日当たりが良い広々としたリビングダイニング」。

それは、今も昔も、多くの人が憧れる、理想の住まいの姿です。そして、81-00住宅の時代、その理想を追求するために、南面に大きな掃き出し窓を連続して配置し、壁を極力少なくする間取りが、大流行しました。

その一方で、採光をあまり必要としない、浴室やトイレ、収納といった機能は、家の北側にまとめられることが多かったのです。

この、一見すると合理的で快適な間取り。これが、家の耐震性にとって、いかに危険な状態であったか。地震の揺れは、家全体を水平に揺さぶります。その揺れに抵抗するのが、筋交いなどで強化された「耐力壁」です。しかし、この耐力壁が、家の北側にばかり集中し、南側にはほとんど存在しない、という状態であったなら、どうなるでしょうか。

地震が来た時、家は、強い壁のある北側を軸にして、壁が少なく弱い南側が、鞭のように大きく振り回されてしまいます。家全体が、強烈な「ねじれ」の力に晒されるのです。この、家の「重さの中心(重心)」と「強さの中心(剛心)」のずれ、すなわち「偏心」こそが、この時代の住宅が抱える、最大の構造的欠陥なのです。

2.2.2 耐震診断で築年数が81-00住宅の場合、私たちがまず間取り図を睨みつける訳

お客様から81-00住宅の耐震診断のご依頼をいただいた際、私たちがまず最初に行うこと。それは、お客様からお預かりした間取り図を、まるで難解な暗号を解読するかのように、長時間、あらゆる角度から睨みつけることです。なぜなら、その一枚の紙の上に、その家が抱える「バランス」の弱点が、ほぼすべて描き出されているからです。

私たちは、まず、1階と2階の間取り図を重ね合わせ、家の四隅を基準に、耐力壁がどこに、どれくらいの量、配置されているかを、色鉛筆などを使って、丁寧にマーキングしていきます。すると、多くの場合、この時代の住宅の構造的な癖が、面白いように浮かび上がってきます。

南側は、大きな窓が並び、壁を示す色がほとんどない、真っ白なエリア。一方で、北側は、浴室やトイレ、階段などが集中し、壁を示す色が密集した、真っ黒なエリア。この色の偏りこそが、「偏心」の可視化です。私たちは、この図を見ながら、「この家は、地震が来た時、おそらく南東の角を起点にして、時計回りにねじれるように揺れるだろうな」「だとすれば、特にこの部分の柱の引き抜き力が、危険なレベルに達する可能性がある」といった、地震時の挙動を、頭の中でシミュレーションしていくのです。この耐震診断の見方こそが、プロの知見の核心です。

そして、この時代の設計で見過ごされがちな、もう一つの重要な指標が「直下率」です。これは、「2階の耐力壁の真下に、1階の耐力壁がどれだけあるか」を示す数値で、地震の力をスムーズに地面に伝えるための、いわば“力の背骨”です。この直下率が低いと、2階が受け止めた力が1階で途絶え、特定の梁や柱に破壊的な力が集中します。この耐震バランスの悪さは、2000年基準でようやく改善されることになる、この時代の大きな弱点なのです。

2.3 結論:偏心率の改善なくして、本当の耐震補強は始まらない

✔ここでのポイント:

81-00住宅の耐震補強において、最も優先すべき課題の一つが「偏心率の改善」であることを断言します。偏った筋力トレーニングの比喩を用い、バランスの悪いまま強度だけを上げることの危険性を訴え、次なるテーマ「結束力(N値計算)」への橋渡しを行います。

ここまで、81-00住宅が抱える「バランス」の弱点、すなわち「偏心率」の問題について、詳しくお話ししてきました。結論として、私たちが断言できるのは、「偏心率の改善なくして、この時代の家の、本当の耐震補強は始まらない」ということです。

2.3.1 偏った筋力トレーニングが、かえって体を壊すのと同じこと

想像してみてください。もし、あなたが右腕の筋肉ばかりを徹底的に鍛え、左腕は全く鍛えなかったとしたら、どうなるでしょうか。あなたの体は、そのアンバランスさから、やがて姿勢が歪み、腰や背骨に、深刻な故障を引き起こすかもしれません。

家の耐震補強も、全く同じです。偏心率が高い、つまり体幹バランスが悪い状態のまま、闇雲に壁の量(Iw値)だけを増やしていくことは、この偏った筋力トレーニングと同じ、非常に危険な行為です。家全体のねじれの力はさらに増大し、補強した壁が、かえって他の弱い部分を破壊する、という本末転倒な事態を招きかねません。

真の耐震補強リフォーム工事とは、まず、この偏心率を改善することから始まります。リノベーションによる間取り変更の機会を活かし、不足している南側に耐力壁を新設し、逆に北側に集中しすぎている壁は、その強度を調整する。家全体の耐震バランスを整え、地震の力を、建物全体で、しなやかに受け止められるように、再設計するのです。

2.3.2 次に問われるのは、その鍛え上げた体幹と筋肉を繋ぎとめる「関節の強さ」=N値計算です

そして、強靭な筋力(強度)と、揺るぎない体幹(バランス)を手に入れた、その先。最後に問われるのは、その鍛え上げた体幹と筋肉を、確実に繋ぎとめる「関節の強さ」、すなわち、N値計算によって導き出される「結束力」なのです。上部構造評点と偏心率、そしてこのN値という三つの要素が揃って初めて、あなたの家は、本物の強さを手に入れることができるのです。

章の概要:

この第3章は、本稿の技術的な核心であり、“三位一体”の最後のピースです。多くの業者が軽視しがち、あるいは知識不足から語ることすらできない「結束力」、すなわち「N値計算」の絶対的な重要性を、阪神・淡路大震災の悲劇的な教訓と共に、私たちの500棟以上の経験のすべてを懸けて、情熱と論理をもって解説します。この記事を読み終える時、あなたは真のプロフェッショナルを見抜くための、最も確かな物差しを手にしているはずです。

3.1 阪神・淡路大震災の悲劇が教えた「ホゾ抜け」という悪夢

✔ここでのポイント:

阪神・淡路大震災で多くの「新耐震住宅」すら倒壊させた原因、「ホゾ抜け」。その恐るべきメカニズムと、「強い壁」が生み出す「引き抜き力」という、皮肉な現実を解説します。そして、この見えない力と戦うための唯一の科学的武器が「N値計算」であることを、理解していただきます。

1995年1月17日、早朝。あの日の悪夢を、私たちは決して忘れることはありません。

阪神・淡路大震災で、数多くの木造住宅が、まるで積み木細工のように崩れ落ちました。その中で、私たち専門家に最も大きな衝撃を与えたのが、壁の量は満たされていたはずの「81-00住宅」ですら、数多くが倒壊していたという事実でした。

その最大の原因の一つが、「ホゾ抜け」です。地震の強烈な揺れによって、柱が、土台や梁といった横架材から、スポンと引き抜かれてしまう現象。家の骨格が、その関節部分からバラバラになってしまうのです。なぜ、このようなことが起こったのでしょうか。その答えは、「強い壁」が生み出す、皮肉な力学にありました。この悲劇を理解することこそ、N値計算とは何か、その本質に迫るための、避けては通れない道なのです。

3.1.1 「強い壁」が生み出す、強烈な「引き抜き力」という新たな敵

地震の横揺れに対して、家が倒れないように抵抗するのが「耐力壁」の役割です。そして、壁の強度が高ければ高いほど、その壁は、地震の力に、より強く抵抗しようとします。その時、壁の両端にある柱には、一体どのような力がかかるでしょうか。想像してみてください。あなたが、地面にしっかりと固定された一枚の板を、力ずくで横に倒そうとする時、板の端には、地面から浮き上がろうとする、強烈な力が働きます。

家も、これと全く同じです。耐力壁が地震の力に抵抗するまさにその瞬間、壁の端にある柱には、テコの原理で、土台から引き抜かれようとする、凄まじい「引き抜き力」が発生するのです。そして、皮肉なことに、壁が強ければ強いほど、この引き抜き力は、より強大になります。耐力壁を強化したら安心ではなく、その耐力に見合った引き抜き対策が必須なのです。

81-00住宅の悲劇は、まさにここにありました。壁の「強度」は増したものの、その結果として生まれる、この強大な引き抜き力に対する備えが、全くと言っていいほど、なされていなかったのです。N値計算とは何か。それは、この、目には見えない、しかし家の生死を分ける、強烈な引き抜き力という“新たな敵”の大きさを、科学的に算出するための、唯一の武器なのです。

上部構造評点(Iw値)を高めることと、この引き抜き力対策は、常にセットで考えなければなりません。

3.1.2 N値計算とは、この見えない引き抜き力と戦うための、唯一の武器である

N値計算(正式には、柱頭柱脚金物算定)とは、その耐力壁が、どれくらいの強さ(壁倍率)で、どのような位置にあるか、といった条件から、その両端の柱に、どれくらいの大きさの引き抜き力がかかるのかを、一本一本、科学的に計算する方法です。

そして、その計算結果に基づいて、その力に耐えうる、最適な強度を持つ「耐震金物(ホールダウン金物など)」を選定し、柱と土台(あるいは基礎)、柱と梁を、強固に連結するのです。

耐震診断において、このN値計算が行われているかどうかは、その見方を大きく左右します。もし、報告書に、壁の量やバランスに関する記述しかなく、このN値計算と、それに基づく金物計画への言及がなければ、その診断は、家の「結束力」という、最も重要な要素を見過ごしている、不完全なものと言わざるを得ません。上部構造評点や偏心率がどれだけ良好でも、このN値という最後のピースが欠けていれば、真の安全性は担保されないのです。

3.2 あなたの家の“関節”を科学する、N値計算の全貌

✔ここでのポイント:

専門家が行う「N値計算」の具体的なプロセスと、それによって選ばれる耐震金物の種類を解説します。なぜ2000年以前の家では、この「結束力」が致命的に不足しているのか、その歴史的・技術的背景を明らかにすることで、プロによる計算の重要性を読者に深く理解していただきます。

N値計算とは、いわば、あなたの家のすべての“関節”の強度を、科学的に診断し、最適なサポーター(耐震金物)を処方するための、精密な医療プロセスです。その計算は、決して難しいものではありません。しかし、その一本一本の柱に対して、丁寧に向き合う、誠実な姿勢が求められます。ここでは、その全貌を、少しだけご紹介しましょう。

3.2.1 柱の一本一本にかかる引き抜き力を、どのように計算するのか

N値計算は、「N = A × B - L」といった、比較的シンプルな計算式に基づいて行われます。

この式の中の「A」は、その柱が受け持つ耐力壁の強さ(壁倍率)を、「B」は、柱が角にあるか、中間にあるか、といった条件で決まる係数を、そして「L」は、その柱にかかる建物の重さ(鉛直荷重)を示しています。

この計算を、家の耐力壁に関わる、すべての柱に番号を付け、柱頭(上部)と柱脚(下部)について、一つひとつ、丁寧に行っていきます。すると、それぞれの柱に、地震時にどれくらいの引き抜き力がかかるのかが、具体的な数値(N値)として、算出されるのです。

例えば、家の角にある、強い耐力壁に挟まれた柱には、非常に大きなN値が算出されるでしょう。一方で、家の内部にある、それほど強くない壁の柱には、比較的小さなN値が出るかもしれません。この、柱一本一本の“個性”を見極めることこそが、N値計算の神髄です。

3.2.2 計算結果から、最適な「耐震金物(ホールダウン金物など)」をどう選ぶのか

N値が算出されれば、次に、その力に耐えうる、最適な「耐震金物」を選定します。N値が比較的小さな箇所には、「かど金物」や「羽子板ボルト」。そして、N値が非常に大きく、強烈な引き抜き力がかかる箇所には、基礎と柱を、一本の長いボルトで直接緊結する「ホールダウン金物」といった、非常に強力な金物を使用します。

2000年の建築基準法改正によって、このN値計算に基づいた金物選定は、事実上、義務化されました。

しかし、それ以前の旧耐震や81-00住宅では、この科学的なプロセスが、ほぼ全く行われていませんでした。柱の接合は、大工の経験と勘に頼った、釘やかすごいで留められているだけ。これでは、現代の地震が引き起こす、強烈な引き抜き力に、到底太刀打ちできるはずがありません。耐震におけるバランスがいかに重要か、そしてIw値とは何かを理解しても、この結束力がなければ意味がないのです。

3.3 【プロの断言】N値計算なき耐震計画は、ただの“おまじない”である

✔ここでのポイント:

500棟以上の経験を持つプロとして、「N値計算なき耐震計画は、ただの“おまじない”に過ぎない」と断言します。なぜ部分的な耐震改修では、100%正しい構造計画にならないのか、その理由を明確にし、増改築.com®がすべてのリノベーションでN値計算を必須とする、譲れない哲学を力強く語ります。

ここまで、上部構造評点(強度)、偏心率(バランス)、そしてN値計算(結束力)という、「耐震の三位一体」についてお話ししてきました。そして、この三つの柱の中で、私たちプロフェッショナルが、最もその真価が問われ、そして、最も多くの業者が軽視しがちなのが、この「N値計算」であると、私は断言します。

3.3.1 上部構造評点や偏心率が完璧でも、結束力がなければ、すべては砂上の楼閣

考えてみてください。どれだけ強靭な筋肉(高いIw値)を持ち、どれだけ完璧な体幹バランス(低い偏心率)を誇るアスリートでも、その骨と骨を繋ぐ関節や靭帯が、ボロボロだったらどうでしょうか。試合が始まった瞬間、その体は、自らの力に耐えきれず、バラバラに崩壊してしまうでしょう。

家の耐震性も、全く同じです。上部構造評点や偏心率が、計算上、どれだけ完璧な数値を示していても、その骨格を繋ぎとめる「結束力」がなければ、すべては砂上の楼閣に過ぎません。耐震診断の正しい見方とは、この三つの要素を、どれ一つ欠くことなく、等しく重要なものとして評価することなのです。

3.3.2 なぜ、部分的な耐震改修では、100%正しい構造計画にならないのか

「リビングの壁だけ、補強してもらえませんか?」――

そうしたご要望をいただくことも、少なくありません。しかし、その時、私たちは正直にお話しなければなりません。「その補強は、かえって家全体のバランスを崩し、危険な状態を招く可能性があります」と。

なぜなら、家は、すべての柱、梁、壁が、互いに力を伝え合いながら、一つの生命体のように、地震の力に抵抗しているからです。一部分だけを極端に強くすると、そのしわ寄せが、必ず、補強していない他の弱い部分に集中します。そして、その部分に、これまで想定されていなかった、新たな引き抜き力(N値)を発生させてしまうのです。

さらに言えば、補強しない壁の中の筋交いが、図面通りに入っている保証は、どこにもありません。500棟の現場で、私たちは、図面とは全く違う施工がされている現実を、嫌というほど見てきました。見えない部分の安全性が担保されない限り、100%正しいN値計算を行うことは、そもそも不可能なのです。

だからこそ、私たちは、真に責任ある耐震補強リフォーム工事を行うためには、家全体を一つの生命体として捉え、すべての骨格の状態を明らかにする「スケルトンリフォーム」を前提とすることが、最も誠実で、最も確実な道であると信じています。

3.3.3 私たちが、すべてのリノベーションでN値計算を必須とする、譲れない理由

N値計算は、手間も時間もかかる、地道な作業です。しかし、私たちは、500棟以上の木造住宅の再生に携わる中で、この計算を省略することが、いかに無責任で、危険なことであるかを、骨の髄まで知っています。

あなたの家の、一本一本の柱に、どのような力がかかり、どのような金物で、どのように守るべきか。その問いに、科学的な根拠をもって、明確に答えること。それなくして、プロフェッショナルを名乗る資格はない。

それが、私たちの、決して譲ることのできない、誇りであり、お客様に対する、最大の誠意なのです。

> さらに詳しい解説はこちら:

>>記事『N値計算とは?』へ

章の概要:

これまで学んできた3つの指標を統合し、読者が実際の耐震診断書を読み解くための、実践的なスキルを授けます。

4.1 【実践編】耐震診断書の正しい見方:プロはここを見ている

✔ここでのポイント:

実際の耐震診断報告書(サンプル)を例に、これまで学んできた「三位一体」の視点で、どこを、どのようにチェックすれば良いのか、その具体的な方法を解説します。これにより、読者は専門家と同じレベルで、ご自身の家の診断結果と向き合うことができるようになります。

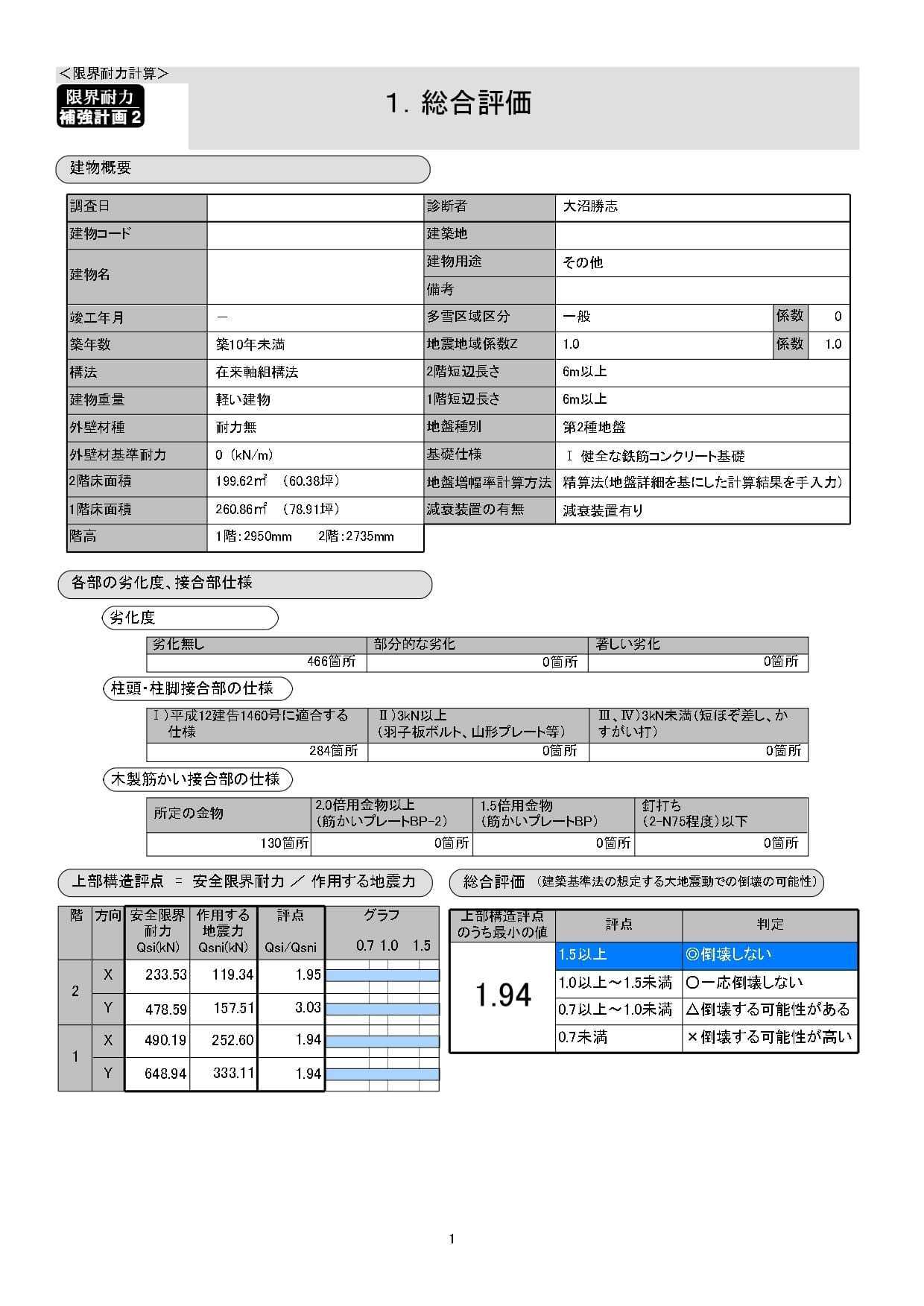

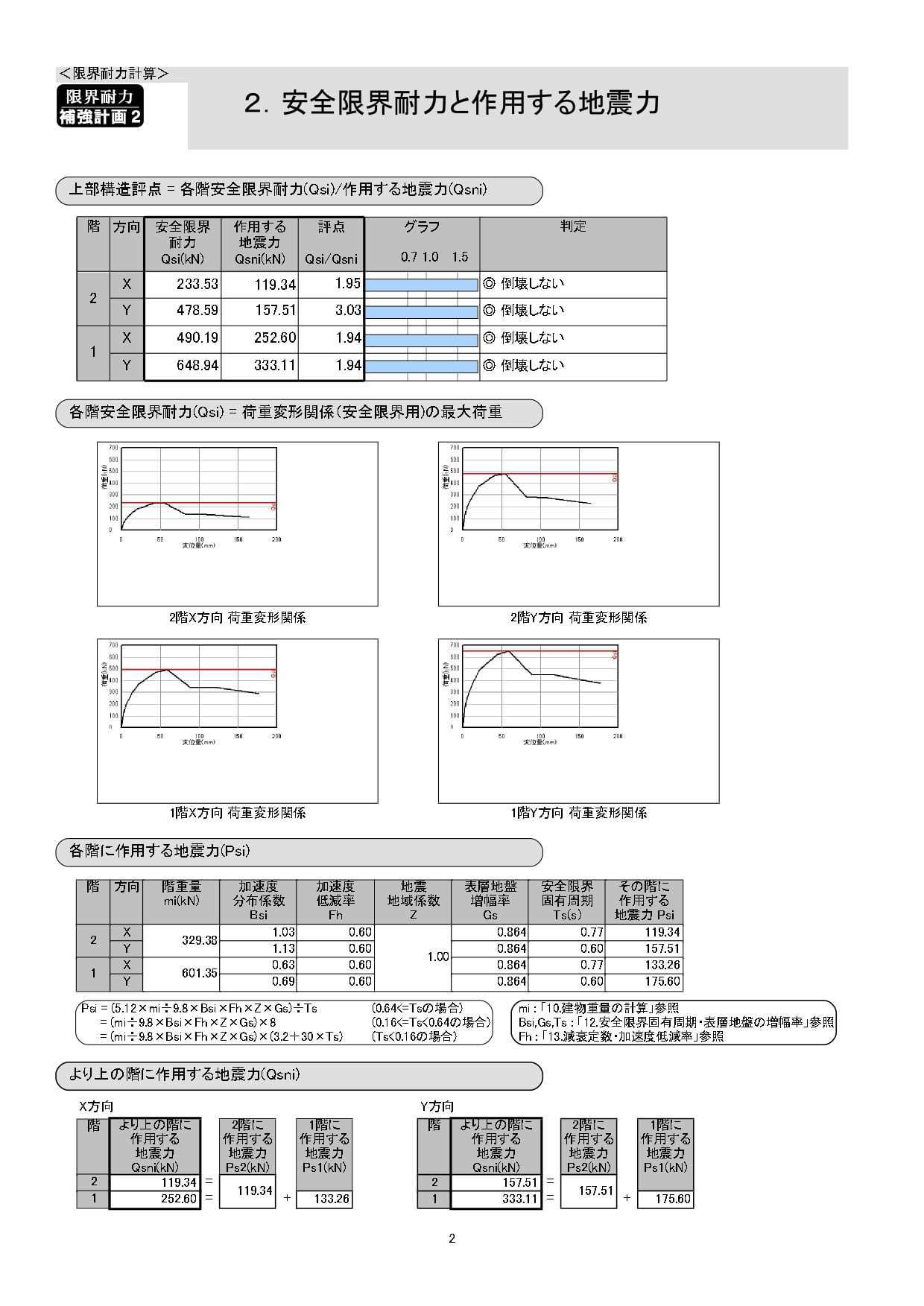

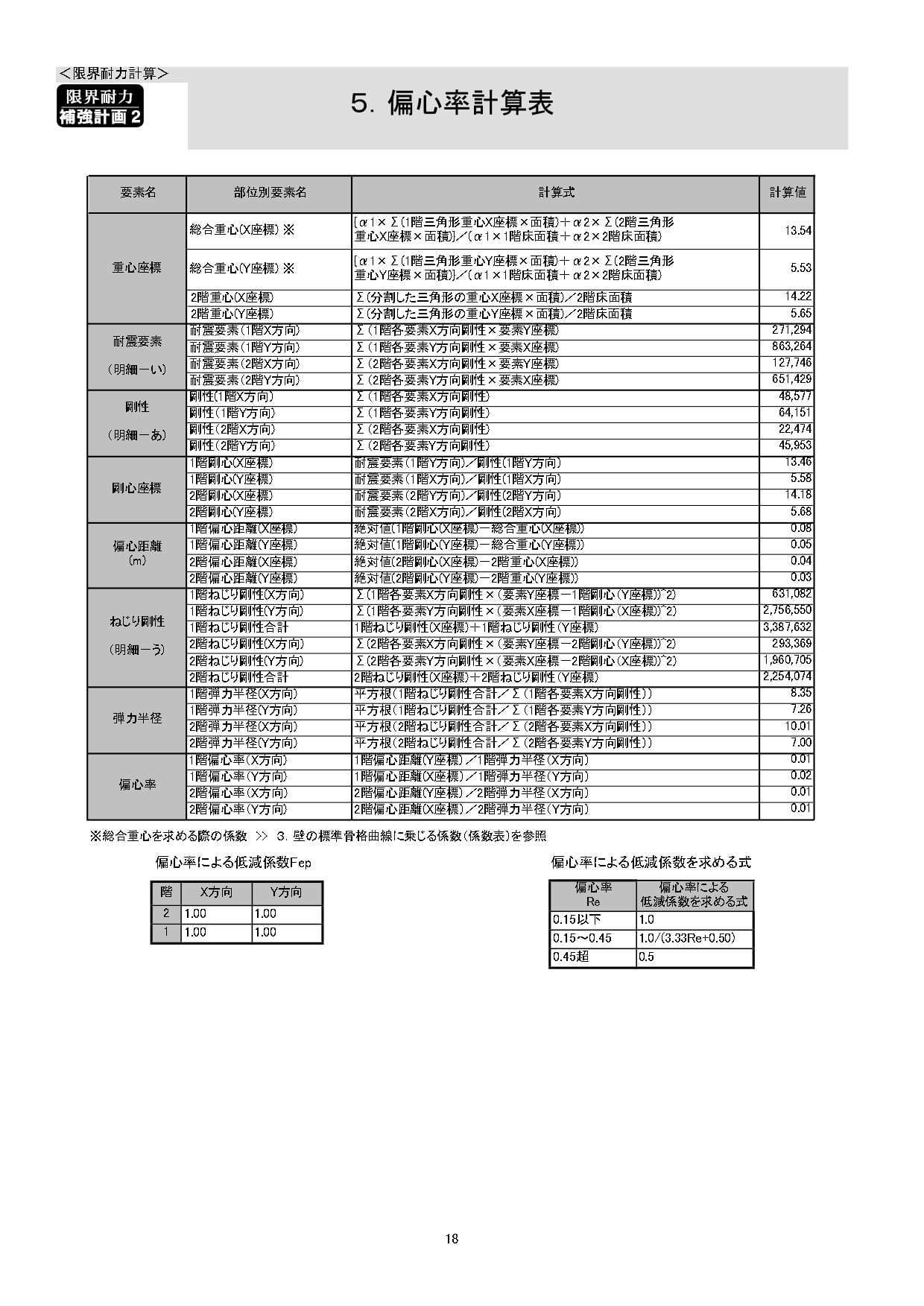

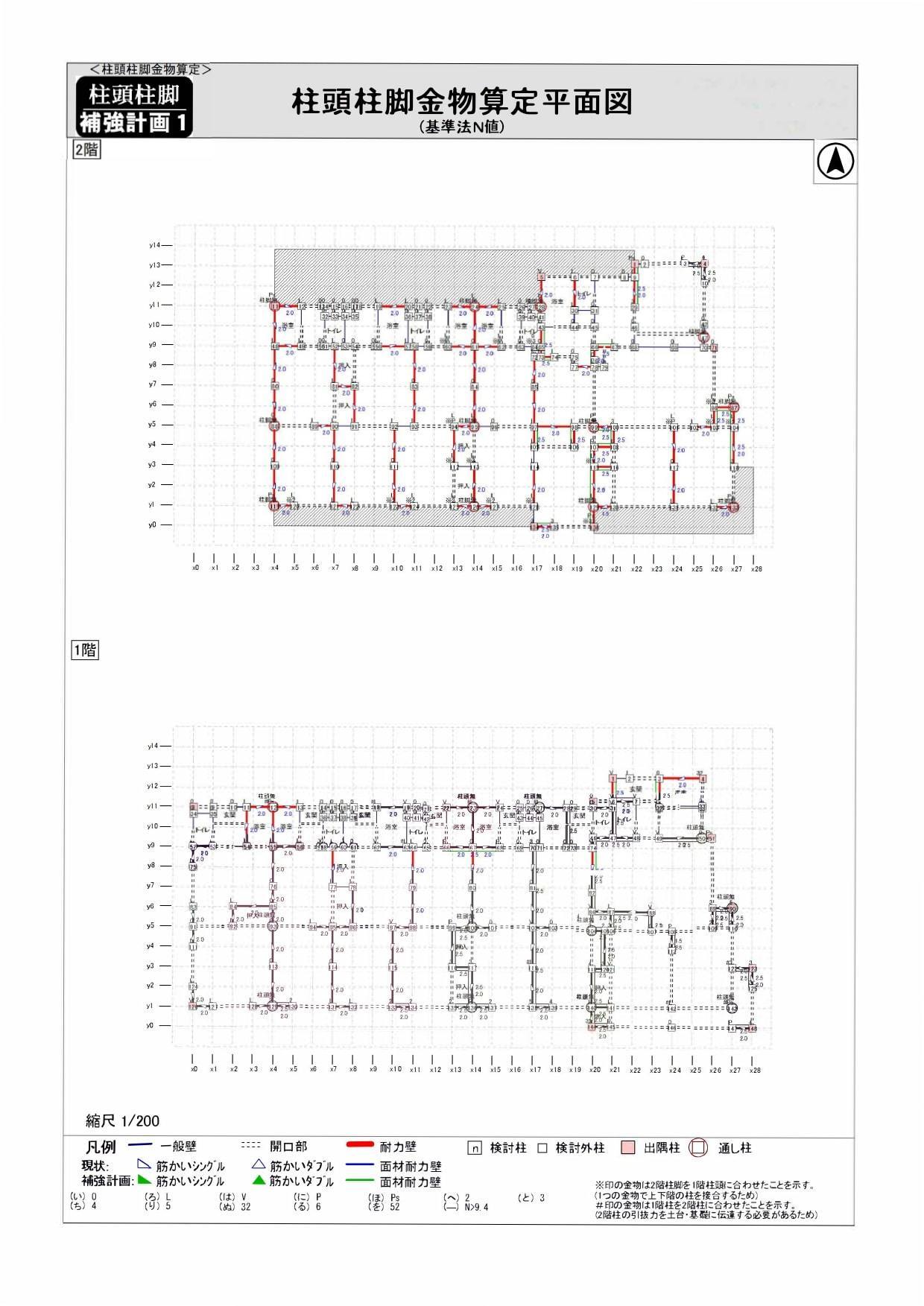

ここまで、「強度(上部構造評点 Iw値)」「バランス(偏心率)」「結束力(N値)」という、耐震の三位一体の重要性について、詳しくお話ししてきました。それでは、いよいよ、これらの知識を「実践」で使ってみましょう。もし、あなたの手元に、すでにご自宅の耐震診断報告書があれば、ぜひ、それを見ながら読み進めてみてください。私たちプロフェッショナルが、その分厚い報告書の、どこに注目し、何を読み解いているのか。その思考のプロセスを、具体的にお見せします。この実践編を通じて、耐震診断の正しい見方を、完全にマスターしていただきたいと思います。

4.1.1 実際の診断報告書(サンプル)で学ぶ、チェックすべき3つの最重要項目

耐震診断報告書は、数十ページにも及ぶ、専門的なデータと図面の集合体です。しかし、その中で、あなたがまず確認すべき、最重要項目は、たったの3つです。

-

① まず「評点(Iw値)」で、全体の筋力を把握する 報告書の最初のサマリーページに、必ず「上部構造評点」という項目があるはずです。そこで、まず、建物全体の総合評点が、私たちが目標とする「1.5」に、どれくらい足りていないのかを確認します。そして、さらに重要なのが、1階と2階、X方向(東西)とY方向(南北)といった、階ごと・方向ごとの評点です。もし、総合評点は1.0を超えていても、1階のX方向だけが0.5しかない、といった極端なアンバランスがあれば、そこがあなたの家の、最大の弱点となります。Iw値とは何か、その本質を理解したあなたなら、この数字が単なる平均点ではなく、最も弱い部分の成績が重要であることがお分かりいただけるはずです。

-

② 次に「偏心率」で、体幹の弱点を見つけ出す 次に探していただきたいのが、「偏心率」あるいは「四分割法」に関するページです。そこには、建物を4つのエリアに分割し、それぞれのエリアの壁量が、バランス良く配置されているかが、図や数値で示されています。もし、特定のエリアだけが極端に壁量が少なかったり、偏心率の数値が0.3(2000年基準以降は0.15)を大きく超えていたりすれば、あなたの家は、地震時に危険な「ねじれ」を起こしやすい、体幹の弱い状態であると判断できます。この耐震バランスの悪さこそが、上部構造評点の数値を無意味にしてしまう、最大の要因の一つなのです。

-

③ そして、「N値計算書(柱頭柱脚金物算定書)」の提示を求め、靭帯の強さを確認する そして、最後の、そして最も重要なチェック項目です。残念ながら、一般的な耐震診断報告書には、詳細な「N値計算書」までが含まれていないケースも少なくありません。しかし、真に責任ある業者であれば、補強計画を立案する際には、必ずこの計算を行っているはずです。あなたは、診断を依頼した業者に対し、「柱一本一本のN値計算の結果と、それに基づく金物選定の計画書を見せてください」と、堂々と要求する権利があります。もし、業者がこれに明確に答えられなかったり、提示を渋ったりするようであれば、その業者の信頼性には、大きな疑問符が付きます。N値計算とは、家の結束力を科学的に証明する、唯一無二の手段なのですから。

4.1.2 業者を見極める、魔法の質問

耐震診断の見方が分かった今、あなたは、業者を見極めるための、強力な武器を手に入れました。業者との打ち合わせの際に、ぜひ、この“魔法の質問”を投げかけてみてください。

「我が家の“耐震の三位一体”、つまり、上部構造評点、偏心率、そしてN値計算の結果について、それぞれ、どのような問題があり、どのように解決する計画なのか、分かりやすく説明してください」

この一つの質問に、誠実に、論理的に、そして、あなたの不安に寄り添いながら、明確に答えられるかどうか。それこそが、その業者が、単なる工事屋ではなく、あなたの家の命を預けるに足る、真のプロフェッショナルであるかを見極める、究極のリトマス試験紙となるのです。N値計算とは何か、Iw値とは何か、そして耐震バランスの重要性を、自らの言葉で語れない業者に、あなたの未来を託してはなりません。多くの業者がN値計算について明確に語れないのは、その手間と、専門知識の深さが要求されるからです。しかし、私たちは、それなくして真の安全はあり得ないと考えています。

4.1.3 結論:あなたはもう、素人ではない

ここまで読み進めてこられたあなたは、もはや、耐震リフォームに関して、決して「素人」ではありません。あなたは、家の耐震性を、その本質から理解するための、専門家と同じ「眼」と「物差し」を手に入れたのです。

「強度・バランス・結束力」。 この上部構造評点、偏心率、N値という三位一体の視点こそが、数多ある情報や、業者の甘い言葉に惑わされることなく、あなたと、あなたのご家族の未来を守るための、最強の盾となることを、私は確信しています。

さあ、“体力測定”の重要性を理解した今、あなたの家の、本当の診断を、私たち専門家と共に、始めてみませんか。

これであなたも、ご自身の家の耐震性を、多角的に語れるようになったはずです

ここまで、家の本当の強さを測るための「体力測定」、すなわち「耐震の三位一体」について、詳しくお話ししてきました。もう、あなたは、「壁を強くすれば安心」という、単純な神話を信じることはないでしょう。

家の「強度(評点Iw値)」、「バランス(偏心率)」、そして「結束力(N値)」。この三つの要素が、いかに重要で、そして、互いに深く結びついているか、その本質をご理解いただけたことと存じます。あなたは、専門家と同じ物差しで、ご自身の家の耐震性を、多角的に、そして深く語るための、確かな言葉を手に入れたのです。

しかし、忘れないでください。「体力測定」は、あくまで、あなたの家の“今、現在の”健康状態を、正確に知るための第一歩に過ぎません。その結果、たとえ厳しい数値が突きつけられたとしても、決して悲観する必要はありません。むしろ、それは、手遅れになる前に、家の弱点を発見できた、幸運な機会なのです。

本当のゴールは、その測定結果に基づいて、弱点を的確に克服し、未来の巨大地震にも耐えうる、強靭で健康な体を手に入れること、すなわち、最適な耐震補強リフォーム工事を実行することにあります。

さあ、“体力測定”の重要性を理解した今、次はいよいよ、あなたの家のための、具体的な「治療計画」を立てる旅へと、駒を進めましょう。

>>次は『耐震診断の全貌:費用・流れ・依頼先は?プロが教える診断結果の正しい読み解き方』へ進む

■ 耐震補強を含むフルリフォーム 耐震補強は単独でも実施できますが、フルリフォームと組み合わせることで、壁や天井を解体するタイミングで効率的に補強工事を行えます。結果として、耐震補強単独の場合と比べて工期の短縮とコストの削減が可能です。

■ スケルトンリフォームによる耐震等級3の達成

耐震で失敗しない為の

『耐震補強リフォーム工事 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの耐震改修知見を網羅!

耐震補強リフォーム工事をする前に必ず読んでください!

耐震補強リフォーム工事完全ガイドは6部構成(診断編6記事・治療編11記事・技術編5記事・計画編4記事・実践難関編5記事・最終決断編4記事・エピローグ1記事)の全32話構成で、耐震補強リフォーム工事に必要な全知識を網羅的に解説します。500棟以上の知見を凝縮した他とは一線を画する深い内容としました。

読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

【耐震補強リフォーム工事完全ガイド】

第1部:【診断編】我が家の“カルテ”を読み解き、真実と向き合う

診断編の役割とコンセプト: 皆さんの漠然とした「家への耐震不安」に寄り添い、その正体を突き止めるための「診断」に特化したパートです。地震の歴史からご自宅の築年数が持つ意味を学び、耐震性の客観的な物差しを知り、そしてプロの診断技術の深淵に触れることで、読者の不安を「解決すべき具体的な課題」へと転換させます。すべての治療は、正確な診断から始まります。

記事(全6本):

➡️ あなたの家が生まれた時代:旧耐震・81-00住宅・2000年基準、それぞれの「常識」と「弱点」

➡️ 我が家の体力測定:耐震性の“三位一体”「評点・偏心率・N値」とは何か

➡️ 耐震診断の全貌:費用・流れ・依頼先は?プロが教える診断結果の正しい読み解き方

➡️ 究極の診断法「スケルトンリフォーム」。なぜ私たちは壁を剥がし、家の“素顔”と向き合うのか

➡️ 壁の中に潜む時限爆弾:見えない木材の腐食とシロアリが、あなたの家の体力を奪っている

第2部:【治療編】築年数別の最適解。“三位一体”を取り戻す構造外科手術

治療編の役割とコンセプト: このガイドの技術的な核心です。第1部で明らかになった家の“カルテ”に基づき、それぞれの時代が抱える固有の病巣に対する、具体的な「治療計画=補強工事」を詳述します。旧耐震の宿命である基礎補強から、81-00住宅のバランス修正、そして現代住宅の損傷防止まで。プロが執刀する「構造外科手術」の全貌を、豊富な経験に基づいて解説します。

記事(全11本):

➡️ 【旧耐震の宿命】なぜ「基礎補強」なくして、評点1.5(強度)は絶対に不可能なのか

➡️ 【旧耐震の治療法】無筋基礎を蘇らせる「基礎補強工事」と、骨格を再構築する「壁量・金物」計画

➡️ 【81-00住宅の落とし穴】「新耐震なのに倒壊」の衝撃。過渡期の家に潜む“バランス”と“結束力”の罠

➡️ 【81-00住宅の治療法】偏りを正し、骨格を繋ぐ。あなたの家を“本物の新耐震”にする補強工事

➡️ 【2000年基準以降の課題】「倒壊はしないが、住めなくなる」という現実

➡️ 【次世代の備え】絶対的な耐震性能の上にこそ。「制震」がもたらす“損傷防止”という価値

➡️ 柱の抜けを防ぐ生命線「N値計算」:500棟の経験が明かす、本当に意味のある耐震金物補強の全貌

第3部:【技術編】「本物の強さ」を構築する、専門医の外科手術

計画編の役割とコンセプト: 家の“健康”を取り戻すための、具体的な「手術(工事)」の全貌を解説する、応用技術の核心部です。耐震・制震・免震といった基本的な考え方の違いから、家の骨格を自在に操り、理想の空間と絶対的な安全を両立させるための、高度な専門技術まで。私たちが持つ「技術の引き出し」のすべてを、ここに開示します。

記事(全5本):

➡️ 「耐震」「制震」「免震」の違いとは?それぞれのメリット・デメリットをプロが徹底比較

➡️ 【最重要】「制震」は耐震の“代わり”ではない。損傷を防ぐための制震ダンパー“正しい使い方”

➡️ リノベーションの壁倍率計画:面材耐力壁「ノボパン」と剛床工法で実現する“三位一体”の耐震補強

➡️ 大空間リビングの夢を叶える「柱抜き・梁補強」。構造とデザインを両立させる匠の技

➡️ リフォームで「耐震等級3」は取得できるのか?その方法と費用、そして本当の価値

第4部:【計画編】見えざる壁を乗り越える。法規と費用を味方につける航海術

計画編の役割とコンセプト: どんなに優れた治療計画も、現実の壁を乗り越えなければ絵に描いた餅です。このパートでは、リフォーム計画を阻む二大障壁である「法規」と「費用」に正面から向き合い、それらを敵ではなく「味方」につけるための、具体的な航海術を授けます。2025年法改正、補助金、コストコントロール。プロの知恵で、計画実現への確かな道筋を照らします。

記事(全4本):

➡️ 【2025年法改正】建築確認申請を“賢く回避”する、性能向上リノベーションの戦略的計画術

➡️ 検査済証なき家、再建築不可物件の再生シナリオ:法的制約の中で命を守るための現実解

➡️ 【費用全貌】モデルケースで見る耐震リフォーム工事のリアルな費用と、賢いコストダウン術

➡️ 【最新版】耐震リフォーム補助金・減税制度フル活用マニュアル

第5部:【実践・難関編】500棟の軌跡。どんな家も、決して諦めない

実践・難関編の役割とコンセプト: このガイドの、増改築.com®の真骨頂。他社が匙を投げるような、極めて困難な状況を、いかにして克服してきたか。その具体的な「臨床報告」を通じて、私たちの圧倒的な技術力と、決して諦めない情熱を証明します。これは、単なる事例紹介ではなく、困難な状況にある読者にとっての、希望の灯火となるパートです。

記事(全5本):

➡️ 【難関事例①:傾き】家が傾いている…その絶望を希望に変える「ジャッキアップ工事」という選択

➡️ 【難関事例②:狭小地】隣家との距離20cm!絶望的な状況を打破する「裏打ち工法」とは

➡️ 【難関事例③:車庫】ビルトインガレージの弱点を克服し、評点1.5以上を達成する構造計画

➡️ 【難関事例④:無基礎】「この家には、基礎がありません」。絶望の宣告から始まった、奇跡の再生工事

➡️ 【最終方程式】「最強の耐震」×「最高の断熱」=家族の健康と資産価値の最大化

第6部:【最終決断編】最高の未来を手に入れるための、最後の選択

最終決断編の役割とコンセプト: 最高の未来を実現するための、最も重要な「パートナー選び」に焦点を当てます。技術論から一歩進み、読者が自らの価値観で、後悔のない、そして最高の決断を下せるよう、その思考を整理し、力強く後押しします。

記事(全4本):

➡️ 耐震リフォーム業者選び、9つの最終チェックリスト:「三位一体」と「制震の役割」を語れるか

➡️ なぜ、大手ハウスメーカーは木造リノベーションが不得意なのか?業界の構造的真実

➡️ セカンドオピニオンのススメ:あなたの家の診断書、私たちにも見せてください

➡️『【最終結論】500棟の経験が導き出した、後悔しない家づくりの“絶対法則”』へ

終章:エピローグ ~100年先も、この家で~

終章の役割とコンセプト: 物語を締めくくり、技術や知識を超えた、私たちの「想い」を伝えます。なぜ、私たちがこの仕事に人生を懸けているのか。その哲学に触れていただくことで、読者との間に、深い共感と、未来へと続く信頼関係を築きます。

記事(全1本):

➡️ 【特別寄稿】耐震とは、文化を未来へ繋ぐこと。四代目として。

断熱リフォームで失敗しない為の『断熱リフォーム 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの断熱改修知見を網羅!

断熱リフォームをする前に必ず読んでください!

何から読めばいいかわからない方は総合案内よりお進みください。

導入編2記事・基礎知識編3記事・部位別実践編4記事・特殊ケース攻略編2記事・計画実行編5記事の全16話構成で、断熱リフォームに必要な全知識をを網羅的に解説します。読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

< この記事の著者情報 >

ハイウィル株式会社 四代目社長

1976年生まれ 東京都出身。

【経歴】

家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。

中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。

この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。 TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。その後、工務店で主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを大工職人として施工、管理者として管理。

2003年に独立し 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる戸建てフルリフォームを150棟、営業、施工管理に従事。

2008年家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。

250棟の木造改修の営業、施工管理に従事。

2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級6」への推進を目指し、 自身の通算500棟を超える木造フルリフォーム・リノベーション経験の集大成として、性能向上に特化した日本初の木造フルリオーム&リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン。

このページを読んだ方は下記のコンテンツも読んでいます。

フルリフォーム(全面リフォーム)で最も大切なのは「断熱」と「耐震」です。性能向上を第一に考え、末永く安心して住める快適な住まいを目指しましょう。

戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。

一戸建て家のリフォームに関することを

お気軽にお問合せください

よくあるご質問

- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・

- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・

- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。

あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。

営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。

※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。

※2026年の大型補助金が確定したことで現在大変込み合っております。

耐震性能と断熱性能を向上させるフルリフォームには6か月~7か月の工期がかかります。

補助金獲得には年内に報告を挙げる必要があることから、お早目にご相談をお願いいたします。(5月着工までが目安)

ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。

(3月までの着工枠が埋まりました)・・・2026/02/01更新

※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。

図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。

営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)