戸建フルリフォームなら「増改築.com®」TOP> お役立ち情報 > 制震ダンパー 人気ランキング

2024年09月13日

制震ダンパー 人気ランキング

地震大国日本では、いつ何時大地震が襲い掛かるか、全く検討がつきません。

東日本大震災に代表される海溝型地震、阪神淡路大震災に代表される直下型地震、その両方を気にしなければならず、家を建てる際には耐震はもちろんのこと、地震の揺れを抑える制震にもきをつけなければなりません。

そんな制震を可能にさせる制震ダンパーは、材質ごとに有能な製品が数多く登場しています。

今回はこの制震ダンパーに関する人気ランキングをご紹介します。現在多くの家屋で用いられる制震ダンパーは何か、明らかになります。

制震ダンパーとは?その役割と重要性

地震大国である日本では、建物の耐震性を強化することが常に求められています。しかし、耐震だけでは建物を完全に守ることはできません。ここで注目されているのが制震ダンパーです。制震ダンパーは、地震の揺れを吸収して建物の損傷を防ぐ装置であり、揺れを建物に伝わりにくくすることで、住まいやビルの倒壊リスクを大幅に低減します。本章では、制震ダンパーの基本的な仕組み、揺れを吸収するメカニズム、そしてその限界と素材ごとのメリット・デメリットについて詳しく説明します。

制震ダンパーとは何かその1:揺れを吸収して建物へのダメージを避ける

制震ダンパーの主な機能は、地震による揺れを吸収し、建物へのダメージを抑えることです。地震のエネルギーは莫大で、例えばマグニチュード5の地震では約1兆ジュールのエネルギーが発生します。このエネルギーは、地表にある車を1億台以上1メートル以上持ち上げるような膨大な力に相当します。マグニチュードが1上がるごとに、地震エネルギーは約32倍に増加します。つまり、マグニチュード8の地震は、マグニチュード5の地震の約3000倍のエネルギーを持つことになります。このような巨大なエネルギーが建物に伝わると、耐震構造があってもその力を完全に吸収しきれず、建物が倒壊するリスクが高まります。

制震ダンパーは、こうしたエネルギーを吸収し、揺れの振幅を抑えることで、建物の損傷を軽減します。ダンパーの内部でエネルギーが変換されることで、建物への直接的な負荷が減少し、強風による小さな揺れから、直下型地震や海溝型地震のような大規模な揺れまで、多様な地震に対応することが可能です。制震ダンパーを建物に導入することで、居住者の安全性が向上し、地震による被害を大幅に減らすことができます。

制震ダンパーとは何かその2:制震ダンパーだけでは倒壊を防げない

制震ダンパーは地震による被害を軽減する優れた装置ですが、決して万能ではありません。特に、建物自体の耐震性が低い場合には、制震ダンパーだけでは建物の倒壊を防ぎきれない可能性があります。制震ダンパーは揺れを吸収する機能を持ちますが、吸収されたエネルギーは建物全体に伝わり、そのエネルギーが建物の強度を超えると、結果的に損傷や倒壊を引き起こすことがあります。

例えば、耐震性の低い建物では、制震ダンパーが揺れを抑えても、建物自体がその吸収されたエネルギーに耐えられず、崩壊する恐れがあります。これは、制震ダンパーの設置のみではなく、建物の構造そのものの強化が必要であることを示しています。一方で、耐震性の高い建物でも、一度の大きな地震でダメージを受けると、その耐震性能は低下し、次の地震で倒壊のリスクが急増します。

したがって、制震と耐震の両方を組み合わせることが理想的です。制震ダンパーによって揺れを抑え、耐震構造で建物の強度を維持することにより、地震に強い建物が初めて完成します。耐震性を高めることだけに依存せず、制震ダンパーを適切に活用することが、安全性を向上させる鍵となります。

制震ダンパーとは何かその3:素材によってメリット・デメリットが異なる

制震ダンパーは使用される素材によって、性能やメンテナンスの必要性が異なります。一般的に使用される素材としては、オイル、鋼材、粘弾性(ゴムやポリマーなど)の3種類があります。これらの素材は、それぞれ異なる特性とメリット・デメリットを持っています。

-

オイルダンパー

- メリット: オイルダンパーは、オイルの粘性を利用して揺れを吸収します。小さな揺れにも対応できるため、強風などの小規模な振動にも効果を発揮します。構造が比較的シンプルで、設置の自由度が高いことも特徴です。

- デメリット: オイル漏れのリスクがあり、定期的なメンテナンスが必要です。特に経年劣化によりオイルが劣化すると、性能が低下する可能性があります。

-

鋼材ダンパー

- メリット: 金属が変形する際の力を吸収し、揺れを減少させます。大きな揺れに強く、シンプルな構造で耐久性が高い点が特徴です。コスト面でも比較的安価であることから、広く使用されています。

- デメリット: 繰り返しの揺れに対しては、金属の変形が蓄積されることで効果が低下することがあります。また、小さな揺れには対応しにくいという弱点もあります。

-

粘弾性ダンパー

- メリット: ゴムや弾性素材を用いたダンパーで、柔らかさを活かして揺れを吸収します。幅広い揺れに対応でき、メンテナンスの頻度も少ないため、長期間安定した性能を維持します。

- デメリット: 温度に影響を受けやすい素材のため、環境の変化により性能が変動することがあります。最近では、温度変化に強い新素材が開発され、デメリットの改善が進んでいます。

素材による性能の違いを理解することで、建物の特性や使用環境に合わせた最適な制震ダンパーを選ぶことができます。例えば、頻繁に揺れが発生する場所では粘弾性ダンパーが適している一方で、大きな地震が想定される地域では鋼材ダンパーの方が効果的かもしれません。また、メンテナンスの手間を最小限にしたい場合は、オイルダンパーの新型製品を選ぶといった選択肢もあります。

近年、制震ダンパーはさらなる進化を遂げています。素材の改良により、これまでのデメリットを克服した新製品が続々と登場しており、揺れに対する対応力が向上しています。特に、温度変化に強い粘弾性素材や、メンテナンス不要のオイルダンパーなど、設置後の管理負担を大幅に減らした製品も増えています。これにより、設置の際の選択肢が広がり、より多くの建物に制震ダンパーを導入することが可能になりました。

まとめ

制震ダンパーは、地震の揺れを吸収し、建物の安全性を高めるために不可欠な装置です。ただし、制震ダンパーだけに頼るのではなく、耐震構造との組み合わせが重要です。素材の特性を理解し、建物の特性に最適な制震ダンパーを選ぶことで、

先ほども一部触れた制震ダンパーの素材の種類について。

制震ダンパーは、地震による揺れを吸収し、建物へのダメージを軽減するために開発された装置ですが、その性能は使用される素材によって大きく異なります。主に使われる素材は、オイル、鋼材、そして粘弾性の3種類です。それぞれの素材は異なる特性を持ち、建物の状況や使用環境に応じて選択されます。ここでは、これら3つの素材別に制震ダンパーの特徴、メリット・デメリット、そして最新の技術動向について詳しく解説します。

種類1:オイルを使った制震ダンパー

オイルダンパーは、筒状のシリンダー内にオイルとピストンを内蔵し、地震の揺れによってピストンが動くことでオイルが圧縮され、その抵抗を利用して揺れを吸収します。この仕組みにより、オイルダンパーは非常に効率的にエネルギーを吸収し、揺れを抑えることが可能です。揺れをオイルの粘性でコントロールするため、柔軟性が高く、細かな揺れにも対応できるのが特徴です。

オイルダンパーのメリット

- 優れた吸収力: オイルの粘性によって細かな揺れをも吸収できるため、強風による小さな振動や車の通過による揺れにも効果的です。

- 幅広い対応力: 直下型地震や海溝型地震などの大規模な揺れだけでなく、風による揺れや低周波の振動にも対応します。

- 設置の柔軟性: 比較的小型のため、建物のさまざまな場所に取り付けることができ、設置の自由度が高いです。

オイルダンパーのデメリット

- オイル漏れのリスク: オイルダンパーの最大の欠点は、オイルが漏れるリスクがある点です。漏れが発生すると、ダンパーの効果が低下し、修理や交換が必要になる場合があります。

- メンテナンスが必要: 定期的な点検とメンテナンスが欠かせず、特に古いオイルが劣化している場合には、性能が落ちることがあります。近年では、メンテナンスフリーの製品やオイル漏れを防ぐ設計が施された製品も登場しており、製品保証期間が長くなっているものが増えています。

オイルダンパーの技術動向 オイルダンパーの技術は進化しており、オイル漏れを防ぐために多層構造のシリンダーが開発されています。また、オイルの品質向上や、新しいシーリング技術の導入により、メンテナンス間隔が大幅に延長されています。特に長期的にメンテナンスが不要な製品は、戸建て住宅から高層ビルまで幅広く採用されています。

種類2:鋼材を使用した耐震ダンパー

鋼材ダンパーは、金属が変形する際に発生するエネルギーを熱に変換し、そのエネルギーを吸収するタイプの制震ダンパーです。シンプルな構造で、曲げやすい金属が揺れによって物理的に変形し、その変形過程で発生する抵抗が揺れのエネルギーを吸収します。鋼材ダンパーは主に大きな揺れに強く、構造的に非常に丈夫で長寿命です。

鋼材ダンパーのメリット

- 高い耐久性: 鋼材は非常に強度が高く、大きな地震の揺れにも耐えることができます。金属の変形によってエネルギーを吸収するため、強度と吸収能力のバランスが取れています。

- シンプルな設計: 構造がシンプルであるため、コストを抑えられるだけでなく、設置も比較的簡単です。

- メンテナンスが少ない: メンテナンスの頻度が少なく、長期間安定した性能を発揮します。

鋼材ダンパーのデメリット

- 小さな揺れには不向き: 金属の特性上、微細な揺れの吸収能力には限界があります。鋼材はある程度の力が加わることで効果を発揮するため、日常的な小さな揺れには対応しにくいことがあります。

- 変形後の性能低下: 一度大きな揺れで変形すると、次の揺れに対する吸収能力が低下する可能性があります。繰り返しの大地震には対応しきれない場合もあり、交換や補修が必要になることがあります。

鋼材ダンパーの技術動向 鋼材ダンパーの進化として、より高強度で、より柔軟に揺れを吸収する新素材の導入が進んでいます。特に、変形後も性能を維持できるように設計された新型の鋼材ダンパーが開発されており、長期にわたって安定した制震性能を発揮することが可能となっています。また、表面処理技術の向上により、サビや劣化に強い製品も登場しています。

種類3:ゴムなどの粘弾性のある材料を使った制震ダンパー

粘弾性ダンパーは、ゴムやポリマーなどの粘弾性材料を使用し、揺れを吸収する制震ダンパーです。ゴムのような柔軟な素材は、揺れが発生すると変形し、その際にエネルギーを吸収します。このダンパーは、揺れに対して非常に柔軟に反応し、幅広い周波数の揺れに対応できるのが大きな特徴です。

粘弾性ダンパーのメリット

- 柔軟な吸収性能: ゴムやポリマーの特性を活かし、小さな揺れから大きな揺れまで幅広く対応可能です。特に強風や軽微な地震による振動も抑えることができ、居住空間の快適性が向上します。

- 温度変化への対応: 最新の粘弾性ダンパーは、従来のものに比べて温度変化に強く、極端な高温や低温でも安定した性能を発揮します。

- メンテナンスフリーの製品が多い: 長期間メンテナンスが不要な製品が多く、手間をかけずに高い性能を維持できるのが魅力です。

粘弾性ダンパーのデメリット

- 温度に左右される: 伝統的なゴムは温度変化に敏感で、寒冷地では硬化し、暑い場所では柔らかくなりすぎることがあります。これにより、吸収性能が一時的に変化することがあるため、地域の気候を考慮する必要があります。

- 寿命が短くなる場合も: 長期間使用することで、ゴムやポリマーが劣化し、性能が低下することがあります。そのため、製品選定の際には素材の耐久性も確認することが重要です。

粘弾性ダンパーの技術動向 粘弾性ダンパーの分野では、温度に強い新素材の開発が進んでおり、従来のデメリットを解消する製品が増えています。また、異なる素材を組み合わせたハイブリッド型のダンパーも登場しており、特定の揺れに特化した性能を発揮できる製品もあります。これにより、さらに幅広い建築物に適応することが可能となっています。

まとめ

制震ダンパーは、その素材によって性能や対応する揺れの種類が異なります。オイルダンパーは柔軟で細かな揺れに強く、鋼材ダンパーはシンプルな構造で大きな地震に耐える力を持ち、粘弾性ダンパーは幅広い揺れに柔軟に対応できる優れた装置です。各素材の特徴と最新の技術動向を理解し、建物の用途や環境に応じた最適な制震ダンパーを選ぶことが、地震に強い建物を実現する鍵となります。

制震ダンパーは、地震対策として非常に有効な建築技術です。しかし、多くの製品が市場に出回っている中で、どの制震ダンパーを選ぶべきか迷うことも少なくありません。この記事では、制震ダンパーの人気ランキングを紹介する前に、選ぶ際の重要なポイントをお伝えします。この記事を読むことで、あなたの家に最適な制震ダンパーを選ぶ手助けになるでしょう。

制震ダンパーを選ぶ際には、性能、費用、メンテナンスの3つの要素が重要です。これらのポイントを理解しておけば、製品選びで後悔することはありません。それでは、詳しく見ていきましょう。

ポイント1:制震ダンパーの性能

制震ダンパーの性能は、製品選びにおいて最も重要な要素です。具体的には、以下の点に注目しましょう。

-

地震に対する耐久性能:制震ダンパーの性能は、どの程度の地震に耐えられるかで評価されます。地域によっては直下型地震や海溝型地震に備える必要があり、製品によって対応できる地震の種類や強度が異なります。例えば、耐震基準を超える大地震にも耐えられる製品が求められる場合もあります。

-

エネルギー吸収力:制震ダンパーは、地震の揺れをエネルギーとして吸収し、建物の揺れを抑える仕組みです。製品によっては、1回の地震で吸収できるエネルギー量が異なるため、自宅の耐震性能を高めるためには、この点を重視しましょう。

-

耐久回数:制震ダンパーは繰り返し地震に遭遇する可能性があるため、耐久性も重要です。地震の多い地域では、耐久回数が多い製品を選ぶことで、長期間にわたって建物を守ることができます。

ポイント2:制震ダンパーの費用

制震ダンパーの費用は、予算に直結するため、慎重に考慮する必要があります。以下の要素が費用に影響します。

-

製品単価と数量:制震ダンパーの価格は製品によって異なりますが、1つの価格だけでなく、必要な数量も計算に入れましょう。たとえば、1個あたりの価格が安くても、多くのダンパーを設置する必要があれば、総額は高くなります。

-

施工費用:制震ダンパーの設置は専門業者が行うため、人件費や施工費が追加されます。また、高所に設置する場合は足場の設置費用もかかるため、全体のコストを見積もる際にはこれらも考慮しましょう。

-

メンテナンス費用:メンテナンスの必要性によっても、ランニングコストが変わります。メンテナンスフリーの製品は初期費用が高めでも、長期的にはコストを抑えられることが多いです。

ポイント3:制震ダンパーのメンテナンス

制震ダンパーのメンテナンス性も、選定時に確認しておくべき重要なポイントです。

-

メンテナンスフリーの期間:一部の制震ダンパーは、設置後のメンテナンスがほぼ不要なものもあります。例えば、120年間メンテナンスフリーとされる製品も存在し、長期的なコスト削減につながります。

-

保証期間と内容:製品によっては、長期保証が付いているものもありますが、その内容をしっかり確認しましょう。保証がカバーする範囲は製品の故障だけでなく、施工ミスや経年劣化まで対応している場合もあります。

-

メンテナンスの手間:例えば、オイルダンパーはオイル漏れなどのトラブルが発生することがあります。これに対して、ゴム系や金属系のダンパーは比較的メンテナンスの手間が少なくなります。

さて、いよいよ本題である制震ダンパーのランキングです。

まずここでは10位から6位までをご紹介していきます。

10位:「αDamperExⅡ」

出典元:株式会社トキワシステム

「αDamperExⅡ」は、株式会社トキワシステムが開発したオイルダンパーで、地震の揺れを最大55%も低減できる優れた性能を持っています。建物の工法を問わずに設置できる柔軟性とコンパクトなサイズが特徴で、手軽に取り付けが可能な点も魅力的です。

-

性能:地震の揺れをしっかり吸収し、小さな揺れから大きな地震まで幅広く対応できる性能を持っています。また、直下型地震にも対応可能なため、都市部の高層ビルなどでも導入されています。

-

費用:比較的安価で導入しやすい価格設定が魅力です。製品の取り付けも簡単で、費用対効果が非常に高いと言えるでしょう。

-

メンテナンス:オイルダンパーの弱点とされるオイル漏れ対策も施されており、120年という長期間にわたってメンテナンスが不要です。120年の製品保証がついているため、長期的に安心して使用できます。

「αDamperExⅡ」は、費用対効果と長期間のメンテナンスフリーを重視する方にとって最適な選択肢となります。コンパクトなサイズでありながら、しっかりと地震の揺れを抑制するパフォーマンスを発揮するこのダンパーは、多くの建築物で選ばれています。

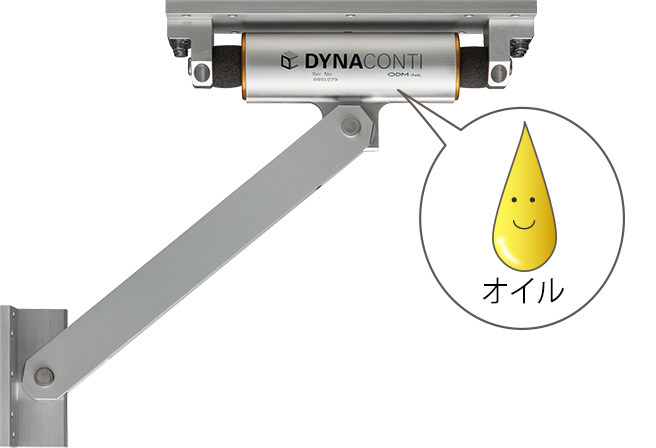

9位:「ダイナコンティ」

出典元:株式会社オーディーエム

「ダイナコンティ」は、株式会社オーディーエムが手がけるオイルダンパーで、繰り返しの揺れへの強さが特筆すべきポイントです。100万回の振動テストをクリアしており、複数回の地震にも対応できる信頼性が評価されています。

-

性能:揺れを20%から40%低減する効果があり、三重構造の筒状設計でオイル漏れを防ぐ工夫が施されています。アルミニウム合金を使用することで、軽量化と耐久性の向上を両立しています。

-

費用:適正な価格帯で提供されており、住宅から商業施設まで幅広く対応可能です。設置のしやすさも魅力で、コストパフォーマンスに優れています。

-

メンテナンス:50年間のメンテナンスフリーを実現しており、メンテナンスにかかるコストを抑えることができます。また、建築学科の教授や建築士、ヤマハとの共同開発というバックグラウンドがあり、製品の信頼性は折り紙付きです。

「ダイナコンティ」は、繰り返しの地震に対する耐性を重視する方に適しており、50年というメンテナンスフリー期間が長期的な安心を提供します。

8位:「TRCダンパー」

![TRC]ダンパー](/_p/acre/9169/images/pc/adb5d2f0.jpg)

出典元:住友理工株式会社

「TRCダンパー」は、粘弾性ゴムを用いた制震ダンパーで、住友理工株式会社が手がける製品です。この製品は、世界的に評価されている自動車用ゴム技術を応用して開発されており、温度変化に強く、高い揺れ抑制効果を発揮します。

-

性能:最大50%の揺れ低減が可能で、特殊なゴム素材が揺れを吸収し、小さな地震から大きな地震まで幅広く対応できます。ゴムの柔軟性を活かして、揺れを瞬時に吸収し、建物へのダメージを最小限に抑えます。

-

費用:高品質な材料を使用しているためやや高価ですが、設置の簡便さと長期的なメンテナンスフリー性能を考えると、コストパフォーマンスは良好です。

-

メンテナンス:100年のメンテナンスフリー期間を誇り、手間のかかるメンテナンス作業がほとんど不要です。自動車業界で培った技術が使われているため、耐久性には自信があります。

「TRCダンパー」は、長期のメンテナンスフリーと高い揺れ吸収性能を求めるユーザーに最適な製品であり、特に温度変化の激しい環境でも安定した性能を発揮します。

7位:「Kダンパー」

出典元:株式会社MASA LABO

「Kダンパー」は、オイルや粘弾性ゴムを使用しない摩擦材を活用したユニークな制震ダンパーです。摩擦材が地震エネルギーを摩擦熱に変換することで揺れを吸収する仕組みで、エネルギーの吸収効率が非常に高いのが特徴です。

-

性能:揺れの軽減度合いは最大76%と非常に高く、地震の揺れを効率的に抑えます。国土交通大臣認定品であるため、信頼性も抜群です。また、700回の摩擦に耐えられる設計で、耐久性にも優れています。

-

費用:初期費用はやや高めですが、施工が比較的簡単であるため、トータルコストは抑えられます。また、寿命が169年以上と非常に長いため、長期的な投資としては非常に優れています。

-

メンテナンス:基本的にメンテナンスは不要で、長期間にわたって安定した性能を発揮します。摩擦材の耐久性が高く、経年劣化の心配が少ない点も魅力です。

「Kダンパー」は、長寿命と高い揺れ吸収力を求める方に最適な選択肢であり、初期費用以上の価値を提供します。

6位:「ミューダム」

出典元:アイディールブレーン株式会社

「ミューダム」は、二重構造の鋼管をスライドさせてエネルギーを吸収する鋼材ダンパーで、最大80%の揺れ低減を実現しています。薄型設計でありながら高い耐震性能を持ち、断熱材と一緒に使用できるため、建物の断熱性能を損なわずに設置が可能です。

-

性能:阪神淡路大震災を再現したシミュレーションテストでも48回の地震に耐えた実績があり、その揺れ抑制力は確かです。地震の規模にかかわらず安定した性能を発揮します。

-

費用:製品自体はやや高価ですが、設置が簡単であるため施工費用は抑えられます。長期的な視点で見れば、コストパフォーマンスは非常に優れています。

-

メンテナンス:長期間のメンテナンスフリーを実現しており、取り付け後のランニングコストが少ない点が魅力です。さらに、断熱材と併用できるため、エネルギー効率の向上にも寄与します。

「ミューダム」は、薄型で設置場所を選ばず、制震と断熱の両方を求める方に最適な製品です。住宅の安全性を高めるだけでなく、省エネルギー性能も確保できるのが大きなメリットです。

ここからは制震ダンパーのランキング、5位から1位までを紹介します。

5位:「ウィンダンパー」

出典元:株式会社プロジット

「ウィンダンパー」は、株式会社プロジットが提供するオイルダンパーで、地震による建物の揺れを最大50%も低減する性能を誇ります。この製品の最大の特長は、傾きが0.1度でも発生すると、即座にエネルギーの吸収を開始する点です。これにより、大きな衝撃が建物に到達する前にダンパーが作動し、地震被害を最小限に抑えることができます。

-

性能:ウィンダンパーは、地震の揺れだけでなく、近隣の交通振動や日常的な小さな揺れにも反応します。変形が検知されるとすぐに作動するため、建物の損傷を防ぎます。高層ビルから一般住宅まで、さまざまな建物に適応できる設計がされており、幅広い用途で利用されています。

-

施工の簡便さ:ウィンダンパーのもう一つの利点は、取り付けが非常に簡単であることです。取り付けは金物をビスに引っかける形で行うため、設置作業が迅速に進みます。工事に伴うコストや時間の削減が期待でき、施工現場での効率を向上させる要因となっています。

-

費用対効果:このダンパーは、費用と性能のバランスが非常に良いため、多くの家庭やビルで採用されています。特に交通量の多い場所に建つ建物では、地震だけでなく日常的な振動からも建物を守ることができるため、居住性の向上にも貢献しています。

-

メンテナンス:ウィンダンパーはメンテナンスが簡単で、設置後の維持管理もほとんど必要ありません。これは、オイルダンパー特有のオイル漏れ対策が万全に施されているためです。耐久性に優れた設計が施されているため、長期間にわたって安定した性能を発揮します。

「ウィンダンパー」は、コストパフォーマンスと設置の手軽さを求める方にとって理想的な選択肢であり、安心して導入できる信頼性の高い製品です。

4位:「ディーエスダンパー」

出典元:アイディールブレーン株式会社

「ディーエスダンパー」は、鋼材の棒が地震のエネルギーを吸収する独自の制震技術を持つ鋼材ダンパーです。薄型設計で、取り付けの簡便さが特徴となっており、新築・リフォームを問わず幅広く利用されています。

-

性能:ディーエスダンパーは、地震時に建物の揺れを効率よく吸収し、最大限の安定性を保つように設計されています。特に、鋼材の棒を支える部分が曲面になっていることで、揺れに対して柔軟に反応し、エネルギーを分散させる仕組みです。これにより、他の鋼材ダンパーと比較しても高い揺れ抑制効果を持ちます。

-

施工の迅速さ:取り付けにかかる時間はわずか10分という驚異的なスピードで、工期を大幅に短縮できます。設置場所を選ばず、壁に直接取り付けることが可能なため、施工の自由度も高く、さまざまな建物に対応します。

-

費用対効果:ディーエスダンパーは、他の鋼材ダンパーに比べて導入コストが低く、かつ設置工事も簡易であるため、トータルコストを抑えることができます。メンテナンス費用も少なく、コストパフォーマンスに優れた製品です。

-

メンテナンス:鋼材製でありながらもメンテナンスの手間が少なく、設置後の維持管理も容易です。さらに、断熱材と併用して使用できるため、断熱性能を落とさずに制震性能を追加できる点も大きなメリットとなります。

「ディーエスダンパー」は、コストを抑えつつ高い制震性能を得たいと考える方にぴったりの製品です。施工の手軽さと効果的な揺れ抑制機能を兼ね備えている点が魅力です。

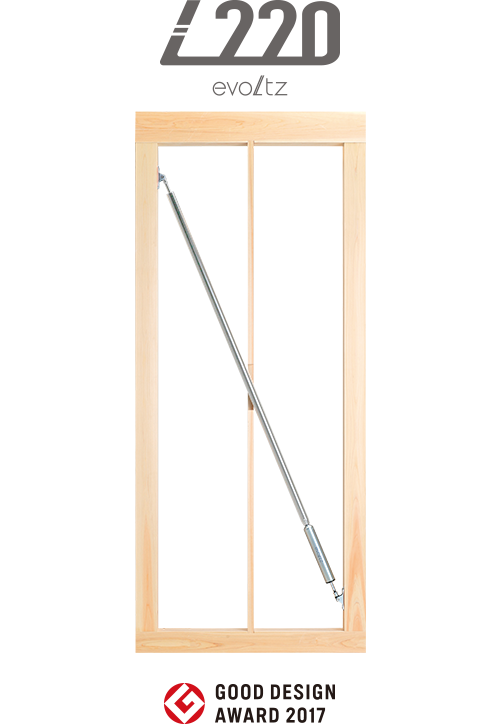

3位:「evoltz」

出典元:千博産業株式会社

「evoltz」は、オイルダンパーにガスを組み合わせた革新的な製品で、千博産業株式会社が開発しています。揺れ始めから即座に作動する超バイリニア特性を備えており、小さな揺れから大きな地震までしっかりと対応できる高性能オイルダンパーです。

-

性能:evoltzは、オイルダンパーとガスの組み合わせによって、優れた耐久性と揺れ抑制効果を実現しています。揺れが始まるとすぐに反応する特性があるため、建物の揺れを迅速に吸収し、ダメージを抑えます。世界の有名自動車メーカーも採用している信頼の技術で、その性能の高さはお墨付きです。

-

施工の容易さ:オイルダンパーでありながら、ガスを使用することで軽量化されており、取り付けも比較的簡単です。設置スペースの制約が少なく、既存の建物にも後付けしやすい設計がされています。

-

費用対効果:evoltzはやや高価ではありますが、その分、耐久性と制震性能が他の製品と比較しても抜きん出ています。ダンパーすべてにシリアルナンバーが付与され、製品の出荷から設置までのトレーサビリティが確保されており、アフターサポートも充実しています。

-

メンテナンス:メンテナンスの必要性が少なく、長期間にわたって安定した性能を発揮します。オイル漏れ防止対策が施されており、60年間メンテナンスフリーを実現しているため、維持管理にかかるコストも低く抑えられます。

「evoltz」は、最高レベルの制震性能と信頼性を求める方に最適な製品です。高度な制震技術と耐久性を備えており、長期間にわたって安心して使用できる点が魅力です。

2位:「減震くんスマート」

出典元:日立オートモティブシステムズ株式会社

「減震くんスマート」は、日立オートモティブシステムズ株式会社が提供するオイルダンパーで、揺れ幅を最大70%カットする高い制震効果を持っています。低コストでありながら、高性能なオイルダンパーとして多くの建築物で導入されています。

-

性能:減震くんスマートは、Hiダイナミック制震工法を採用しており、地震の揺れを効率よく吸収し、建物へのダメージを大幅に減らします。新築だけでなく、リフォームや増改築にも対応可能で、あらゆるシーンで活躍します。

-

施工の柔軟性:取り付けの際には事前にシミュレーションを行い、必要な本数や設置場所を最適化します。これにより、予算との調整がしやすく、無駄のない設置が可能です。設置作業も短時間で完了するため、工期の短縮に貢献します。

-

費用対効果:製品の価格は比較的低めで、コストパフォーマンスに優れています。また、60年間のメンテナンスフリーを実現しており、メンテナンスコストを大幅に削減できる点も評価されています。

-

メンテナンス:オイルダンパーとしては異例の60年間メンテナンスフリーであり、設置後の維持管理がほとんど必要ありません。オイル交換などの手間が省けるため、長期的なコスト削減につながります。

「減震くんスマート」は、低コストで高性能な制震効果を得たい方に最適な製品です。繰り返しの地震にも強く、長期間にわたって安定した性能を発揮します。

1位:「ミライエ」

出典元:住友ゴム工業株式会社

「ミライエ」は、住友ゴム工業株式会社が開発した高減衰ゴムを用いた粘弾性ダンパーで、ランキング1位の座に輝きます。地震の揺れ幅を95%もカットし、建物へのダメージを徹底的に抑えるその性能は圧倒的です。

-

性能:ミライエは、高減衰ゴムを使用することで、他のダンパーにはない柔軟性と耐震性能を兼ね備えています。熊本地震でもその効果を実証し、多くの住宅がミライエのおかげで無傷で済んだとの報告がされています。地震を感じさせないほどの揺れ抑制力を持ち、居住者の安心感を大きく向上させます。

-

施工の柔軟性:新築やリフォーム、増改築などあらゆる建物に対応できる柔軟性があり、施工も比較的簡単です。設置後も住宅のデザインに影響を与えないため、見た目を損なうことなく安全性を高めることができます。

-

費用対効果:初期費用は高めですが、90年間メンテナンスフリーであるため、長期的には非常に経済的です。高い制震性能とメンテナンス不要の利便性を兼ね備えているため、投資としての価値は非常に高いです。

-

メンテナンス:90年間のメンテナンスフリーで、オイル漏れやゴムの劣化がほとんど見られないため、維持管理のコストはほぼゼロに近いです。安心して長期間使用できるのが大きな魅力です。

「ミライエ」は、最高の耐震性能を求める方にぴったりの製品です。安心の住まいを提供するための最先端技術が詰まっており、その効果の高さから、多くの住宅で選ばれ続けています。

新築物件における地震対策として注目されている制震ダンパー。地震による建物の揺れを抑え、住まいの安全性を向上させるために多くのハウスメーカーや工務店で採用されています。しかし、購入者が特定の制震ダンパーを希望する場合、どのようにして新築物件に取り入れられるのでしょうか。この記事では、制震ダンパーを新築物件に取り入れるための具体的な方法を3つ紹介し、それぞれのメリットや注意点について詳しく解説します。

方法1:ハウスメーカーや工務店に直談判する

新築住宅を建築する際、一般的にはハウスメーカーや工務店が推奨する制震ダンパーが使用されます。これらの企業は、それぞれ独自に検証を重ねた製品を使用しており、標準仕様として採用しているケースが多いです。しかし、もし購入者が特定の制震ダンパーを使用したいと考えた場合、まずはハウスメーカーや工務店に直接要望を伝えるのが一つの方法です。

-

メリット

ハウスメーカーや工務店に直談判することで、特定の制震ダンパーの設置を検討してもらえる可能性があります。多くの企業は、顧客の要望に応えたいと考えているため、依頼があれば対応を検討することが一般的です。もしその制震ダンパーの導入が可能であれば、工務店が設計図に反映させ、建築段階で取り入れてくれる場合もあります。 -

デメリット

一方で、ハウスメーカーが既に自社で推奨する制震ダンパーを使用している場合、顧客の要望が却下されることもあります。特にハウスメーカーが自社開発のダンパーや特定メーカーの製品を採用している場合、新しい製品の取り扱いには慎重です。これは、耐震性能の検証や保証の問題が絡むためです。また、ハウスメーカー側の提案する制震ダンパーの方がコストや設置の面で優れていると判断される場合、要望が通らないこともあります。 -

注意点

直談判する際は、自分の希望する制震ダンパーのメリットをしっかりと伝えることが重要です。その製品がどのような特徴を持ち、なぜそれを選びたいのかを具体的に説明することで、ハウスメーカーや工務店の担当者も納得しやすくなります。また、ハウスメーカーの担当者と十分に話し合い、専門的な説明を受けた上で、最適な選択肢を見つけることも大切です。

方法2:ハウスメーカーや工務店に制震ダンパーについて製造メーカーに説明してもらう

ハウスメーカーや工務店が希望する制震ダンパーを取り扱っていない場合、次の手段として、制震ダンパーの製造メーカーに直接相談する方法があります。多くの制震ダンパーのメーカーは、顧客からの要望に応じて、ハウスメーカーや工務店に対して製品の説明を行うサポートを提供しています。

-

メリット

メーカーが工務店に直接アプローチすることで、製品の信頼性や実績をプロフェッショナルな視点で伝えることができます。メーカー側が製品の導入メリットや設置方法を詳細に説明するため、ハウスメーカー側も新たな製品を採用しやすくなることが期待されます。メーカーの専門的な説明が加わることで、製品の導入がスムーズに進む可能性が高まります。 -

費用の透明性

メーカーが直接ハウスメーカーや工務店に説明するため、費用面での不透明さも解消されます。顧客に直接見積もりを提示することはなく、ハウスメーカーや工務店を通じて費用が提示されるため、通常の建築コストと同様に予算管理が行いやすくなります。 -

わだかまりの解消

この方法では、直接顧客が交渉するのではなく、メーカーがプロフェッショナルとして間に入るため、顧客と工務店との間でトラブルが起きにくいです。製品導入の流れも円滑になり、工務店との信頼関係を損なうことなく設置を進められます。 -

注意点

この方法を取る際には、メーカーの説明に加えて、導入に伴うコストや工期の調整についても確認する必要があります。また、メーカーのサポートが受けられる範囲や、保証の内容についても事前にしっかりと確認しておきましょう。

方法3:設置してほしい制震ダンパーを採用するハウスメーカーや工務店を利用する

もし特定の制震ダンパーがすでに決まっている場合、そのダンパーを導入しているハウスメーカーや工務店を選ぶことが、最もスムーズで確実な方法です。たとえば、住友ゴム工業株式会社の「ミライエ」や日立オートモティブシステムズの「減震くんスマート」などは、公式サイトで採用しているハウスメーカーや工務店を紹介しています。

まとめ:最適な方法を選び、安心の住まいを実現しよう

新築物件に制震ダンパーを取り入れることで、地震に強い安心な住まいを実現できます。選びたい制震ダンパーがある場合、直談判で要望を伝える、メーカーに説明を依頼する、または希望のダンパーを採用しているハウスメーカーを選ぶといった方法があります。それぞれの方法にはメリットと注意点があるため、よく理解した上で最適な選択をすることが大切です。

制震ダンパーは建物の耐震性能を高めるだけでなく、住む人の安心感を支える重要な設備です。自分の希望に合った制震ダンパーを新築物件に導入し、地震に強い住まいを手に入れましょう。ハウスメーカーや工務店としっかりとコミュニケーションを取りながら、自分の理想の家を実現してください。

-

メリット

希望する制震ダンパーをすでに導入しているハウスメーカーを選ぶことで、無駄な交渉や調整が不要になります。施工実績が豊富であり、設置に関するノウハウも十分に蓄積されているため、安心して依頼することができます。また、製品の取り扱いが標準仕様となっているため、費用面でも大きな差が出にくく、コスト管理がしやすいです。 -

施工の信頼性

導入実績のあるハウスメーカーや工務店は、制震ダンパーの取り付けに関する技術力も高く、トラブルが少ないのが特徴です。これにより、施工品質が担保され、完成後の建物がしっかりとした耐震性能を発揮することが期待できます。また、アフターサポートや保証が整っていることが多く、長期的な安心感が得られます。 -

事前確認が可能

ミライエなどの公式サイトでは、導入しているハウスメーカーや工務店の情報が掲載されています。各ビルダーの強みや価格、対応エリア、施工事例などを事前に確認できるため、自分に合ったパートナーを見つけやすいです。また、各ビルダーの保証内容やアフターサービスの情報も確認できるため、信頼性の高い選択が可能です。 -

注意点

希望する制震ダンパーを導入しているハウスメーカーが必ずしも希望エリアで対応しているとは限らないため、エリア対応の確認が必要です。また、ハウスメーカーごとに施工方法や費用に若干の違いがあるため、複数のビルダーを比較検討することをお勧めします。

実際に制震ダンパーを取り入れているケースについてもご紹介します。

αDamperExⅡの施工例

出典元:トキワシステム

新築の分譲住宅に用いられたαDamperExⅡ。新築の分譲住宅を販売するハウスメーカーが採用し、今回初めてαDamperExⅡを設置したとのこと。

ビスで止めるだけで簡単に設置できる手軽さを絶賛し、付属のマニュアルがわかりやすかったという声を、αDamperExⅡを販売するトキワシステムに届けています。

施工が初めてだったとしてもわかりやすい、簡単に設置できることはとても大きなことであり、制震ダンパーを設置するのにそんなに手間も技術も必要ないことがわかります。

耐震で失敗しない為の

『耐震補強リフォーム工事 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの耐震改修知見を網羅!

耐震補強リフォーム工事をする前に必ず読んでください!

耐震補強リフォーム工事完全ガイドは6部構成(診断編6記事・治療編11記事・技術編5記事・計画編4記事・実践難関編5記事・最終決断編4記事・エピローグ1記事)の全32話構成で、耐震補強リフォーム工事に必要な全知識を網羅的に解説します。500棟以上の知見を凝縮した他とは一線を画する深い内容としました。

読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

【耐震補強リフォーム工事完全ガイド】

第1部:【診断編】我が家の“カルテ”を読み解き、真実と向き合う

診断編の役割とコンセプト: 皆さんの漠然とした「家への耐震不安」に寄り添い、その正体を突き止めるための「診断」に特化したパートです。地震の歴史からご自宅の築年数が持つ意味を学び、耐震性の客観的な物差しを知り、そしてプロの診断技術の深淵に触れることで、読者の不安を「解決すべき具体的な課題」へと転換させます。すべての治療は、正確な診断から始まります。

記事(全6本):

➡️ あなたの家が生まれた時代:旧耐震・81-00住宅・2000年基準、それぞれの「常識」と「弱点」

➡️ 我が家の体力測定:耐震性の“三位一体”「評点・偏心率・N値」とは何か

➡️ 耐震診断の全貌:費用・流れ・依頼先は?プロが教える診断結果の正しい読み解き方

➡️ 究極の診断法「スケルトンリフォーム」。なぜ私たちは壁を剥がし、家の“素顔”と向き合うのか

➡️ 壁の中に潜む時限爆弾:見えない木材の腐食とシロアリが、あなたの家の体力を奪っている

第2部:【治療編】築年数別の最適解。“三位一体”を取り戻す構造外科手術

治療編の役割とコンセプト: このガイドの技術的な核心です。第1部で明らかになった家の“カルテ”に基づき、それぞれの時代が抱える固有の病巣に対する、具体的な「治療計画=補強工事」を詳述します。旧耐震の宿命である基礎補強から、81-00住宅のバランス修正、そして現代住宅の損傷防止まで。プロが執刀する「構造外科手術」の全貌を、豊富な経験に基づいて解説します。

記事(全11本):

➡️ 【旧耐震の宿命】なぜ「基礎補強」なくして、評点1.5(強度)は絶対に不可能なのか

➡️ 【旧耐震の治療法】無筋基礎を蘇らせる「基礎補強工事」と、骨格を再構築する「壁量・金物」計画

➡️ 【81-00住宅の落とし穴】「新耐震なのに倒壊」の衝撃。過渡期の家に潜む“バランス”と“結束力”の罠

➡️ 【81-00住宅の治療法】偏りを正し、骨格を繋ぐ。あなたの家を“本物の新耐震”にする補強工事

➡️ 【2000年基準以降の課題】「倒壊はしないが、住めなくなる」という現実

➡️ 【次世代の備え】絶対的な耐震性能の上にこそ。「制震」がもたらす“損傷防止”という価値

➡️ 柱の抜けを防ぐ生命線「N値計算」:500棟の経験が明かす、本当に意味のある耐震金物補強の全貌

第3部:【技術編】「本物の強さ」を構築する、専門医の外科手術

計画編の役割とコンセプト: 家の“健康”を取り戻すための、具体的な「手術(工事)」の全貌を解説する、応用技術の核心部です。耐震・制震・免震といった基本的な考え方の違いから、家の骨格を自在に操り、理想の空間と絶対的な安全を両立させるための、高度な専門技術まで。私たちが持つ「技術の引き出し」のすべてを、ここに開示します。

記事(全5本):

➡️ 「耐震」「制震」「免震」の違いとは?それぞれのメリット・デメリットをプロが徹底比較

➡️ 【最重要】「制震」は耐震の“代わり”ではない。損傷を防ぐための制震ダンパー“正しい使い方”

➡️ リノベーションの壁倍率計画:面材耐力壁「ノボパン」と剛床工法で実現する“三位一体”の耐震補強

➡️ 大空間リビングの夢を叶える「柱抜き・梁補強」。構造とデザインを両立させる匠の技

➡️ リフォームで「耐震等級3」は取得できるのか?その方法と費用、そして本当の価値

第4部:【計画編】見えざる壁を乗り越える。法規と費用を味方につける航海術

計画編の役割とコンセプト: どんなに優れた治療計画も、現実の壁を乗り越えなければ絵に描いた餅です。このパートでは、リフォーム計画を阻む二大障壁である「法規」と「費用」に正面から向き合い、それらを敵ではなく「味方」につけるための、具体的な航海術を授けます。2025年法改正、補助金、コストコントロール。プロの知恵で、計画実現への確かな道筋を照らします。

記事(全4本):

➡️ 【2025年法改正】建築確認申請を“賢く回避”する、性能向上リノベーションの戦略的計画術

➡️ 検査済証なき家、再建築不可物件の再生シナリオ:法的制約の中で命を守るための現実解

➡️ 【費用全貌】モデルケースで見る耐震リフォーム工事のリアルな費用と、賢いコストダウン術

➡️ 【最新版】耐震リフォーム補助金・減税制度フル活用マニュアル

第5部:【実践・難関編】500棟の軌跡。どんな家も、決して諦めない

実践・難関編の役割とコンセプト: このガイドの、増改築.com®の真骨頂。他社が匙を投げるような、極めて困難な状況を、いかにして克服してきたか。その具体的な「臨床報告」を通じて、私たちの圧倒的な技術力と、決して諦めない情熱を証明します。これは、単なる事例紹介ではなく、困難な状況にある読者にとっての、希望の灯火となるパートです。

記事(全5本):

➡️ 【難関事例①:傾き】家が傾いている…その絶望を希望に変える「ジャッキアップ工事」という選択

➡️ 【難関事例②:狭小地】隣家との距離20cm!絶望的な状況を打破する「裏打ち工法」とは

➡️ 【難関事例③:車庫】ビルトインガレージの弱点を克服し、評点1.5以上を達成する構造計画

➡️ 【難関事例④:無基礎】「この家には、基礎がありません」。絶望の宣告から始まった、奇跡の再生工事

➡️ 【最終方程式】「最強の耐震」×「最高の断熱」=家族の健康と資産価値の最大化

第6部:【最終決断編】最高の未来を手に入れるための、最後の選択

最終決断編の役割とコンセプト: 最高の未来を実現するための、最も重要な「パートナー選び」に焦点を当てます。技術論から一歩進み、読者が自らの価値観で、後悔のない、そして最高の決断を下せるよう、その思考を整理し、力強く後押しします。

記事(全4本):

➡️ 耐震リフォーム業者選び、9つの最終チェックリスト:「三位一体」と「制震の役割」を語れるか

➡️ なぜ、大手ハウスメーカーは木造リノベーションが不得意なのか?業界の構造的真実

➡️ セカンドオピニオンのススメ:あなたの家の診断書、私たちにも見せてください

➡️『【最終結論】500棟の経験が導き出した、後悔しない家づくりの“絶対法則”』へ

終章:エピローグ ~100年先も、この家で~

終章の役割とコンセプト: 物語を締めくくり、技術や知識を超えた、私たちの「想い」を伝えます。なぜ、私たちがこの仕事に人生を懸けているのか。その哲学に触れていただくことで、読者との間に、深い共感と、未来へと続く信頼関係を築きます。

記事(全1本):

➡️ 【特別寄稿】耐震とは、文化を未来へ繋ぐこと。四代目として。

< 著者情報 >

ハイウィル株式会社 四代目社長

1976年生まれ 東京都出身。

【経歴】

家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。

中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。

この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。 TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。その後、工務店で主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを職人として施工、管理者として管理。

2003年に独立し 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる戸建てフルリフォームを150棟、営業、施工管理に従事。2008年家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。250棟の木造改修の営業、施工管理に従事。

2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級4」への推進を目指し、 自身の500棟を超える木造フルリフォーム・リノベーション経験の集大成として、性能向上に特化した日本初の木造フルリオーム&リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン。

戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。

一戸建て家のリフォームに関することを

お気軽にお問合せください

よくあるご質問

- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・

- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・

- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。

あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。

営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。

※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。

※2026年の大型補助金が確定したことで現在大変込み合っております。

耐震性能と断熱性能を向上させるフルリフォームには6か月~7か月の工期がかかります。

補助金獲得には年内に報告を挙げる必要があることから、お早目にご相談をお願いいたします。(5月着工までが目安)

ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。

(3月までの着工枠が埋まりました)・・・2026/02/01更新

※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。

図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。

営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)